Профилактика послеродовых осложнений и повышение продуктивности коров с помощью биопрепаратов

Установлена эффективность схем применения препаратов АСД-Ф2 с «Элеовитом» и «Prevention-N-B-S», проявляющаяся в снижении акушерско-гинекологической заболеваемости, активизации гуморального и клеточного иммунитета, повышении молочной продуктивности и экономической эффективности животноводства.

Реализация биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота биопрепаратами Prevention-N-B-Sи АСД (Ф-2) с элеовитом

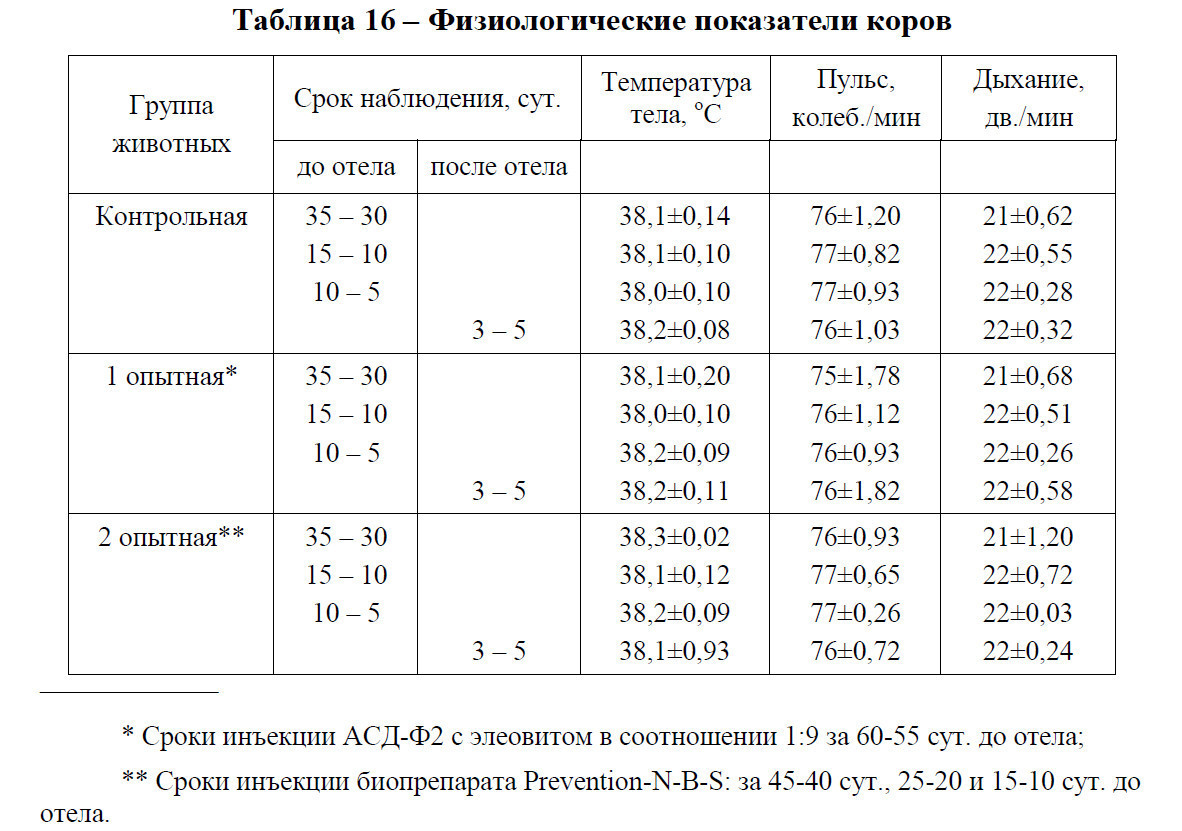

Клинико-физиологическое состояние коров

Из данных представленной таблицы следует, что внутримышечное введение коровам 1-й опытной группы АСД-Ф2 с элеовитом в соотношении 1:9 за 60-55 сут. до предполагаемого отела, а животным 2-й опытной группы – биопрепарата Prevention-N-B-S трехкратно с интервалом 10 суток в последние декады сухостойного периода в дозе 10 мл, не оказало влияния на параметры физиологического состояния животных. Показатели оказались в пределах норм, и разница в сравнении с контрольной группой оказалась несущественной (Р>0,05).

Температура тела опытных коров соответствовала физиологическим нормам: в контрольной группе – 38,0±0,10 – 38,2±0,08 оС, в 1-й опытной группе – 38,0±0,10 – 38,2±0,11 и во 2-й опытной группе – 38,1±0,12 – 38,3±0,02 оС.

Установлено незначительное повышение частоты пульса у коров к завершению сухостойного периода по сравнению с предыдущими сроками исследований: в контрольной группе до 77±1,82 колеб./мин, в 1-й опытной – до 76±1,12 и во 2-й опытной группе – до 77±0,65 колеб./мин. Через 3-5 суток после отела частота пульса у животных подопытных групп также не претерпела значительных изменений, а выявлено лишь некоторое ее понижение в контроле (76±1,03 колеб./мин) и во 2-й опытной группе (76±0,72 колеб./мин), а у коров 1-й опытной группы она не изменилась (76±1,82 колеб./мин).

Показатели частоты дыхательных движений у коров подопытных групп также были в пределах физиологических норм, и они имели узкий диапазон колебаний: в контроле с 21±0,62 до 22±0,55 дв./мин, в 1-й опытной группе – с 21±0,68 до 22±0,58 дв./мин и во 2-й опытной группе – с 21±1,20 до 22±0,72 дв./мин.

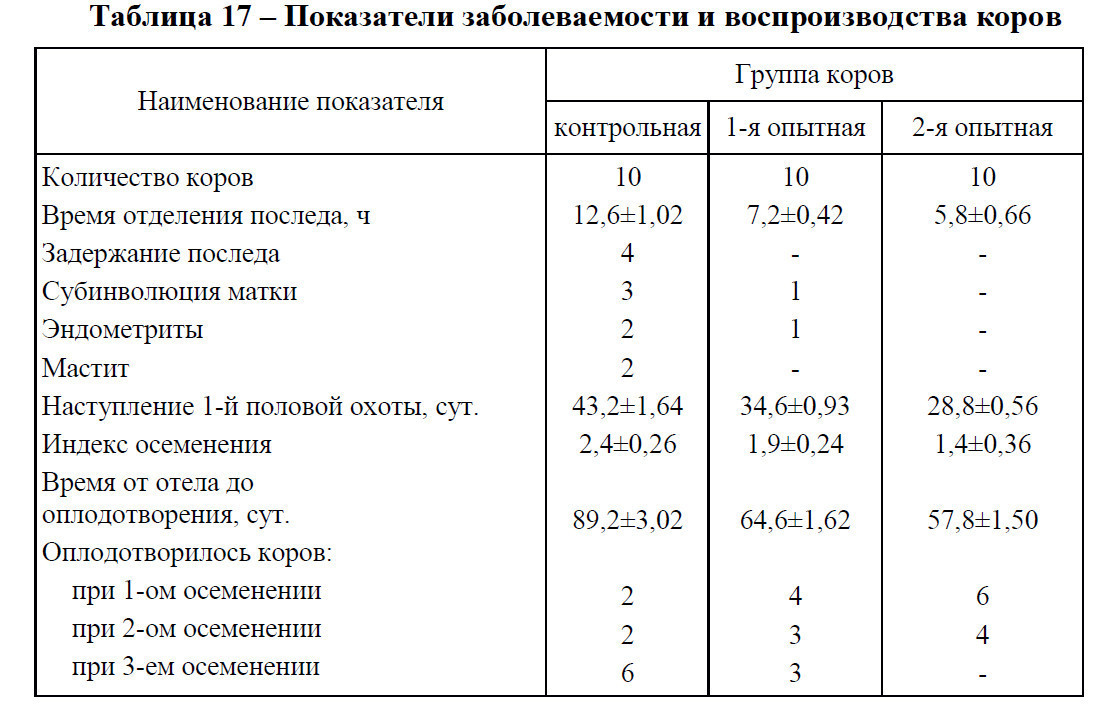

Заболеваемость и воспроизводительные качества коров

Данные по заболеваемости коров после отела акушерско-гинекологическими болезнями, а также их воспроизводительные качества представлены в табл. 17.

Из представленной таблицы отчетливо видно, что сроки отделения последа в 1-й и 2-й опытных группах составили 7,2±0,42 и 5,8±0,66 ч. Это ниже по сравнению с контрольной группой (12,6±1,02 ч) на 5,4 и 6,8 ч соответственно. Также в контрольной группе у 4 коров зарегистрировано задержание последа, а среди животных первой и второй опытных групп оно не выявлено.

В послеродовой период зафиксирована субинволюция матки у трех коров в контроле. Среди животных 1-й опытной группы выявлен 1 случай указанной патологии, в то время как во 2-й опытной группе это заболевание не зарегистрировано.

Сроки наступления первой половой охоты оказались короче во 2-й опытной группе коров (28,8±0,56 сут.) на 5,8 суток по сравнению с 1-й опытной группой (34,6±0,93 сут.) и на 14,4 суток по сравнению с контролем (43,2±1,64 сут.).

На фоне применения биопрепаратов установлено достоверное снижение индекса осеменения коров 1-й (1,9±0,24) и 2-й (1,4±0,36) опытных групп по сравнению с таковым в контроле (2,4±0,26).

Нужно отметить, что оплодотворяемость коров при 1-ом осеменении в контрольной группе составила 20%, в 1-й опытной – 40 % и во 2-й опытной – 60 %.

Таким образом, внутримышечное введение биопрепаратов коровам 1-й и 2-й опытных групп способствовало уменьшению риска возникновения послеродовых осложнений и сокращало сроки восстановления половых путей, что привело более раннему и плодотворному их осеменению.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что применение биопрепаратов в разные сроки в 1-й и 2-й опытных группах снижало возникновение акушерско-гинекологических заболеваний в послеродовом периоде, а также повышало воспроизводительные качества коров. При этом лучший эффект получен во 2-й опытной группе, где был применен препарат Prevention-N-B-S.

Активизация неспецифической резистентности организма стельных коров биопрепаратом Prevention-N-B-S позволяет предупредить возникновение болезней послеродового периода, тем самым улучшая воспроизводительные качества черно-пестрого скота.

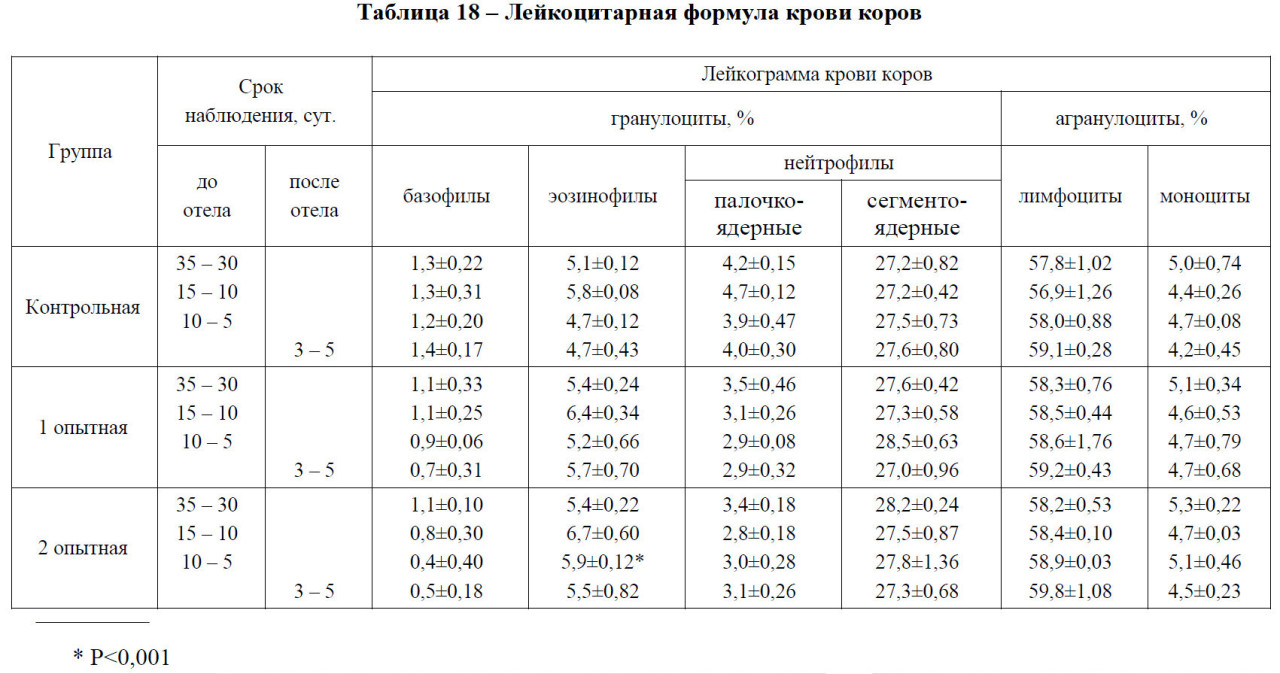

Морфологические показатели крови

Анализ лейкоцитарной формулы показал, что изменение количества базофилов в крови животных контрольной и опытных групп независимо от срока наблюдения до и после отела было статистически недостоверным и оказалось в пределах: в контроле – 1,2±0,20 – 1,4±0,17 %, в 1-й опытной группе – 0,7±0,31 – 1,1±0,33 % и во 2-й опытной группе – 0,4±0,40 – 1,1±0,10 %.

За 35-30 – 15-10 суток до предполагаемого отела количество эозинофилов в крови подопытных коров контрольной, 1-й и 2-й опытных групп несколько повысилось с 5,1±0,12 до 5,8±0,08 %, с 5,4±0,24 до 6,2±0,24 % и с 5,4±0,22 до 6,7±0,60 % соответственно. Однако наблюдается снижение этих гранулоцитов перед отелом до 4,7±0,12 %, 5,2±0,66 % и 5,9±0,12 % соответственно, что свидетельствует о полученном животными стрессе.

Если у новотельных коров контрольной группы количество эозинофилов в крови осталось неизменным (4,7±0,43 %), то в 1-й опытной группе – увеличилось (5,7±0,70 %), а во 2-й, наоборот – уменьшилось (5,5±0,82 %). Количество эозинофилов в крови животных 1-й и 2-й опытных групп было выше по сравнению с контролем за 35-30 суток до отела на 0,3 и 0,3 %, 15-10 суток до отела – на 0,7 и 1,0 %, 10-5 суток до отела – на 0,5 и 1,2 % и через 3-5 суток после отела – на 1,0 и 0,8 %, однако эти изменения были статистически недостоверными.

Учитывая, что количество этих форменных элементов было больше в крови животных опытных групп, можно предположить, что использованные биопрепараты оказывали хотя и незначительное, но антистрессовое действие.

Существенные изменения наблюдались в динамике палочкоядерных форм нейтрофилов: к концу стельности их уровень снижался во всех испытуемых группах с 4,2±0,15 до 3,9±0,47 %, с 3,5±0,46 до 2,9±0,08 % и с 3,4±0,18 до 3,0±0,28 % соответственно, а после отела данные показатели повысились только у животных контрольной и 2-й опытной групп до 4,0±0,30 и 3,1±0,26 % соответственно, а в 1-й опытной группе остались неизменными (2,9±0,32 %).

Следует констатировать тот факт, что содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови коров 1-й и 2-й опытных групп было ниже, нежели в контроле: за 35-30 суток до отела – на 0,7 и 0,8 %, за 15-10 суток до отела – на 1,6 и 1,9 %, за 10-5 суток до отела – на 1,0 и 0,9 % и на 3-5-е сутки после отела – на 1,1 (Р<0,05) и 0,9 % (Р<0,05) соответственно.

В динамике сегментоядерных нейтрофилов в крови подопытных коров до и после отела не выявлено определенной закономерности. Однако нужно отметить, что в период сухостоя в 1-й и 2-й опытных группах количество сегментоядерных нейтрофилов в крови животных было выше, чем в контроле: за 30-25 суток до отела на 0,4-1,0 и 0,3-1,0 %. После отела в опытных группах отмечено понижение указанных форм нейтрофилов на 0,6 и 0,3 % (Р>0,05) соответственно. Указанные изменения качественного состава нейтрофилов указывают на активизацию клеточного звена неспецифической резистентности организма под воздействием апробированных биопрепаратов.

Установлено, что если содержание лимфоцитов в крови коров контрольной группы варьировало в исследуемые сроки до и после отела с 56,9±1,02 до 59,1±0,60 %, то в 1-й и 2-й опытных группах оно последовательно повышалось от начала опыта к его концу с 58,3±0,76 до 59,2±0,43 % и с 58,2±0,53 до 59,8±1,08 %. Причем количество лимфоцитов в крови животных 1-й и 2-й опытных групп за весь период исследований было выше, чем в контроле: за 3530 суток до отела – на 0,5 и 0,4 %, за 15-10 суток до отела – на 1,6 и 1,5 %, за 10-5 суток до отела – на 0,6 и 0,9 % и через 3-5 суток после отела – на 0,1 и 0,7 % (Р<0,05) соответственно.

Отмеченное существенное повышение количества лимфоцитов в крови животных 2-й опытной группы свидетельствует об активизации продукции указанных агранулоцитов кроветворными органами на фоне применения биопрепарата Prevention-N-B-S.

Содержание α-глобулинов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й и 2й опытных групп варьировало в узком диапазоне в течение всего срока наблюдения с 11,0±0,24 до 11,2±0,37 г/л, с 10,9±0,38 до 11,4±0,35 и с 11,0±0,40 до 11,8±0,04 г/л соответственно.

Аналогичная закономерность прослеживалась и в динамике β- глобулиновой фракции белка в сыворотке крови стельных и новотельных коров сравниваемых групп. При этом соответствующий диапазон колебаний составил 9,9±0,15 – 10,2±0,43 г/л, 10,1±0,28 – 10,5±0,18 и 10,0±0,20 – 10,4±0,28 г/л.

Если уровень γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови коров контрольной группы варьировал до отела с 22,2±0,30 до 22,6±0,34 г/л, то в 1-й и 2-й опытных группах он последовательно возрос с 22,7±0,36 до 23,2±0,43 г/л и с 22,1±0,23 до 23,6±0,26 г/л. Через 3-5 суток после отела содержание этих глобулинов в сыворотке крови подопытных животных снизилось: в контроле – до 20,8±0,29 г/л, в 1-й опытной группе – до 22,6±0,18 г/л и во 2-й опытной – до 22,7±0,34 г/л.

Количество моноцитов в крови коров 1-й опытной группы было выше по сравнению с контрольными данными за 35-30 суток до отела – на 0,1 %, за 1510 суток до отела – на 0,2 % и через 3-5 суток после отела – на 0,5 % (Р>0,05). Животные 2-й опытной группы также превосходили контрольных сверстниц по уровню моноцитов в крови в отдельные сроки исследований: за 35-30 суток до отела – на 0,3 %, за 15-10 суток до отела – на 0,3 %, за 10-5 суток до отела – на 0,4 % и через 3-5 суток после отела – на 0,3 %. Однако установленные изменения оказались недостоверными, то есть использованные биопрепараты не повлияли на продукцию этих форменных элементов крови.

Таким образом, внутримышечная инъекция коровам биопрепарата Prevention-N-B-S за 45-40 сут., 25-20 и 15-10 сут. до отела активизирует клеточные факторы неспецифической защиты и стрессоустойчивость организма, о чем свидетельствуют установленные нами физиологический лейкоцитоз, умеренная нейтропения со сдвигом ядра вправо, лимфоцитоз и эозинофилия.

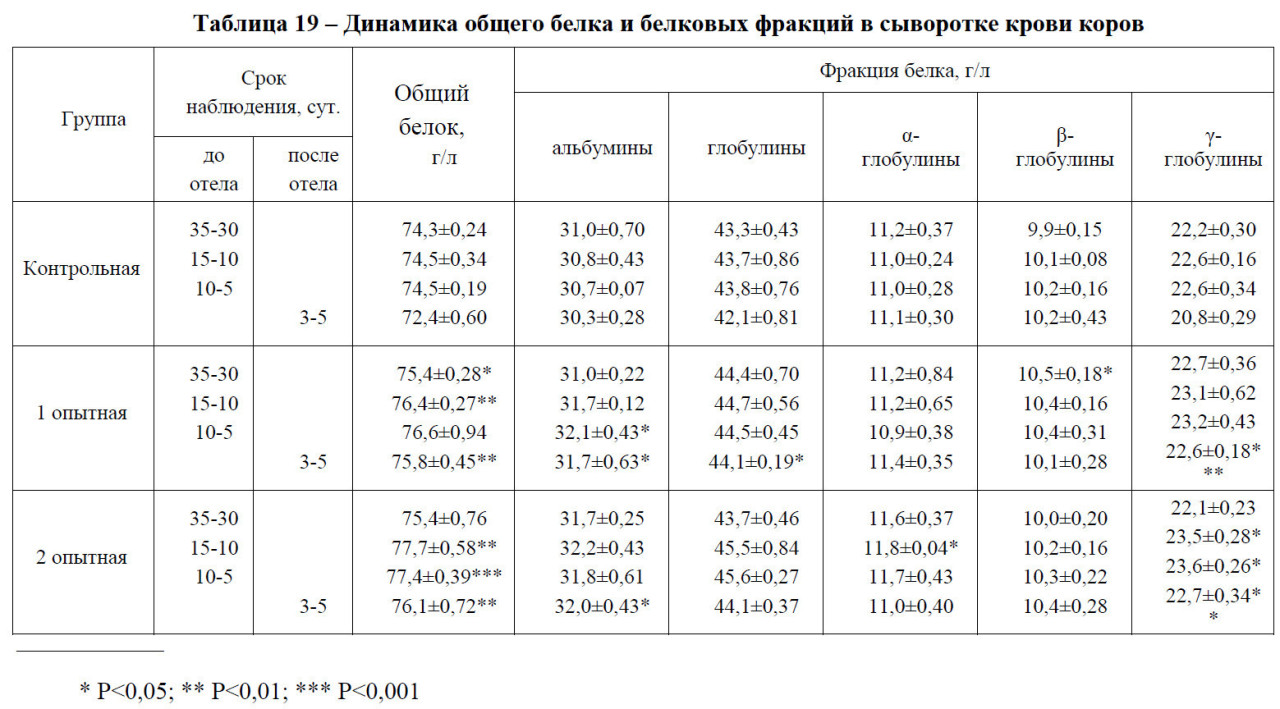

Биохимические показатели крови

Содержание общего белка в сыворотке крови коров контрольной и опытных групп за 35-30 суток до отела было в пределах 74,3±0,24 – 75,4±0,76 г/л. За 15-10 суток до отела количество общего белка в сыворотке крови коров 1-й и 2-й опытных групп повысилось до 76,4±0,27 и 77,7±0,58 г/л соответственно, что превышало контрольные данные (74,5±0,34 г/л) на 1,9 и 3,2 г/л или на 2,5 и 4,1 % (Р<0,01). За 10-5 суток до отела содержание общего белка в сыворотке крови животных опытных групп оказалось выше на 2,1 и 2,6 г/л, то есть на 2,7 и 3,4 %, чем в контроле. Концентрация общего белка в сыворотке крови новотельных коров опытных групп составила в среднем 75,8±0,45 и 76,1±0,72 г/л соответственно и оказалась выше на 3,4 и 3,7 г/л (т.е. на 4,5 и 4,9 %) по сравнению с контролем (72,4±0,60 г/л; Р<0,01).

Содержание альбуминов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й и 2-й опытных групп за 35-30 суток до отела находилось на уровне 31,0±0,70 г/л, 31,0±0,22 и 31,7±0,25 г/л соответственно (Р>0,05).

За 35-30 суток до отела установлено повышение альбуминов в сыворотке крови коров 1-й и 2-й опытных групп до 31,7±0,12 и 32,2±0,43 г/л, что по сравнению с контролем (30,8±0,43 г/л) было выше на 0,9 и 1,4 г/л или на 2,8 и 4,3 % (Р>0,05). За 10-5 суток до отела уровень альбуминов в сыворотке крови коров опытных групп (32,1±0,43 и 31,8±0,61 г/л) также оказался выше, чем в контроле (30,7±0,07 г/л), и эта разница составила 1,4 (Р<0,05) и 1,1 г/л (Р>0,05), то есть 4,4 и 3,5 %.

Через 3-5 суток после отела содержание альбуминов в сыворотке крови коров контрольной и опытных групп снизилось до 30,3±0,28 г/л, 31,7±0,63 и 32,0±0,43 г/л соответственно. Но, тем не менее, величины этого показателя были выше у коров опытных групп на 1,4 и 1,7 г/л (или на 4,6 и 5,3 %) соответственно по сравнению с контрольными данными (Р<0,05). Следовательно, апробированные биопрепараты способны активизировать синтез альбуминов, служащих основным пластическим материалом для роста и развития плода и новорожденного.

Общее количество глобулинов в сыворотке крови коров контрольной и 2-й опытной групп повышалось к концу стельности с 43,3±0,43 до 43,8±0,76 г/л и с 43,7±0,46 до 45,6±0,27 г/л соответственно, а в 1-й опытной группе оно варьировало в пределах 44,4±0,70 - 44,7±0,56 г/л. После отела у коров отмечено снижение глобулинов, как в контрольной, так и в 1 -й и 2-й опытных группах и на 3-5 сутки их уровень составил соответственно 42,1±0,81 г/л, 44,1±0,19 (Р<0,05) и 44,1±0,37 г/л (Р>0,05). Следует отметить, что содержание глобулинов у новотельных коров опытных групп оказалось выше на 2,0 г/л или на 4,5 %, чем в контроле.

Сравнивая концентрацию Y-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных можно заключить, что в 1-й и 2-й опытной группах она была выше, чем в контроле: за 10-5 суток до отела соответственно на 0,6 (Р>0,05) и 1,0 г/л (Р<0,05), или на 2,6 и 4,2 %; через 3-5 суток после отела - на 1,8 (Р<0,001) и 1,9 г/л (Р<0,01) или на 8,0 и 8,4 %.

Если уровень Y-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови коров контрольной группы варьировал до отела с 22,2±0,30 до 22,6±0,34 г/л, то в 1-й и 2-й опытных группах он последовательно возрос с 22,7±0,36 до 23,2±0,43 г/л и с 22,1±0,23 до 23,6±0,26 г/л. Через 3-5 суток после отела содержание этих глобулинов в сыворотке крови подопытных животных снизилось: в контроле - до 20,8±0,29 г/л, в 1-й опытной группе - до 22,6±0,18 г/л и во 2-й опытной - до 22,7±0,34 г/л. Сравнивая концентрацию Y-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных можно заключить, что в 1-й и 2-й опытной группах она была выше, чем в контроле: за 10-5 суток до отела соответственно на 0,6 (Р>0,05) и 1,0 г/л (Р<0,05), или на 2,6 и 4,2 %; через 3-5 суток после отела - на 1,8 (Р<0,001) и 1,9 г/л (Р<0,01) или на 8,0 и 8,4 %.

Таким образом, понижение γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови подопытных коров после отела связано с выработкой лактоглобулинов молозива, что опосредованно направлено на формирование колострального иммунитета у новорожденных телят. Повышение γ-глобулинов в сыворотке крови коров опытных групп как в последний период стельности, так и после отела, свидетельствует об активизации гуморального звена неспецифической резистентности организма коров-матерей под воздействием биопрепаратов.

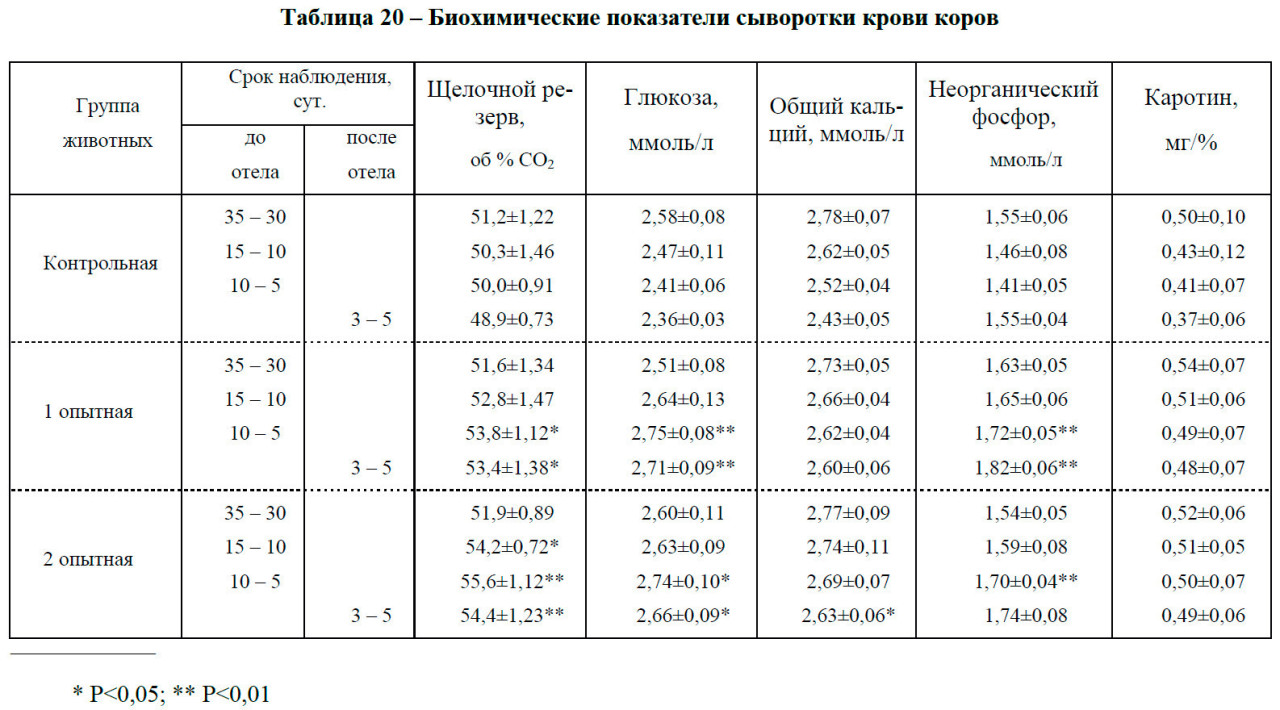

В таблице 20 приведены основные показатели углеводно-витаминноминерального обмена и кислотно-щелочного состояния организма стельных и новотельных коров.

По данным таблицы видно, что концентрация глюкозы в крови коров контрольной группы последовательно уменьшалась с 2,58±0,08 (за 35-30 суток до отела) до 2,36±0,03 ммоль/л (через 3-5 суток после отела). Содержание глюкозы в крови коров опытных групп возрастало к концу срока стельности: в 1-й опытной – с 2,51±0,08 до 2,75±0,08 ммоль/л и во 2-й опытной – с 2,60±0,11 до 2,74±0,10 ммоль/л, а после отела отмечено некоторое понижение – до 2,71±0,09 и 2,66±0,09 ммоль/л.

Следует отметить, что концентрация глюкозы в крови коров опытных групп как до, так и после отела оказалась выше, чем в контроле. При этом установленная разница между животными 1-й опытной и контрольной групп за 10-5 суток до отела на 0,34 ммоль/л (то есть на 12,5 %, Р<0,01) и на 3-5-е сутки после отела на 0,35 ммоль/л (или на 12,9 %, Р<0,01) оказалась достоверной. В то же время животные 2-й опытной группы также достоверно превосходили контрольных сверстниц по указанному показателю углеводного обмена в организме за 10-5 суток до отела на 0,33 ммоль/л (или на 12,0 %, Р<0,05), через 3-5 суток после отела на 0,3 ммоль/л (то есть на 11,3 %, Р<0,05).

Таким образом, повышение уровня глюкозы в крови после внутримышечной инъекции коровам 1-й опытной группы АСД (Ф-2) с элеовитом за 60-55 суток до отела, 2-й опытной группы – Prevention-N-B-Sза 45-40, 25-20, 15-10 суток было вызвано активизацией углеводного обмена в организме.

Если количество неорганического фосфора в сыворотке крови коров контрольной группы снижалось в процессе наблюдения до отела с 1,55±0,06 (за 35-30 суток до отела) до 1,41±0,05 ммоль/л (за 10-5 суток до отела), то в 1-й и 2-й опытных группах, наоборот, установлено повышение этого показателя минерального обмена с 1,63±0,05 до 1,72±0,05 ммоль/л и с 1,54±0,05 до 1,70±0,04 ммоль/л соответственно. Следует отметить, что животные 1-й и 2-й опытных групп превосходили к концу стельности по уровню фосфора в сыворотке крови контрольных сверстниц на 18,0 и 17,1 % (Р<0,01). На 3-5-е сутки после отела установлено повышение уровня неорганического фосфора в сыворотке крови подопытных животных. Более высокая концентрация указанного элемента в этот срок наблюдения оказалась у коров 1-й опытной группы (на 14,8 %; Р<0,01) по сравнению с контролем, а у животных 2-й опытной группы эти величины возросли на 10,9 % (Р>0,05).

Нами установлено снижение концентрации каротина в сыворотке крови подопытных животных контрольной и опытных (1 -й и 2-й) групп от начала опыта к его завершению с 0,50±0,10 до 0,37±0,06 мг/%, с 0,54±0,07 до 0,48±0,07 мг/% и с 0,52±0,06 до 0,49±0,06 мг/% соответственно. При этом разница в провитамине А у подопытных животных в принятых вариантах опытов оказалась недостоверной. То есть апробированные биопрепараты не вызывали стимуляцию обмена этого витамина в организме.

На основании проведенных биохимических исследований крови, ее плазмы и сыворотки можно заключить, что внутримышечная инъекция коровам биопрепаратов в 1-ой и 2-ой опытных группах повышает неспецифическую устойчивость организма к прессингу технологических и экологических факторов, активизирует буферные системы и метаболизм.

Неспецифическая резистентность организма

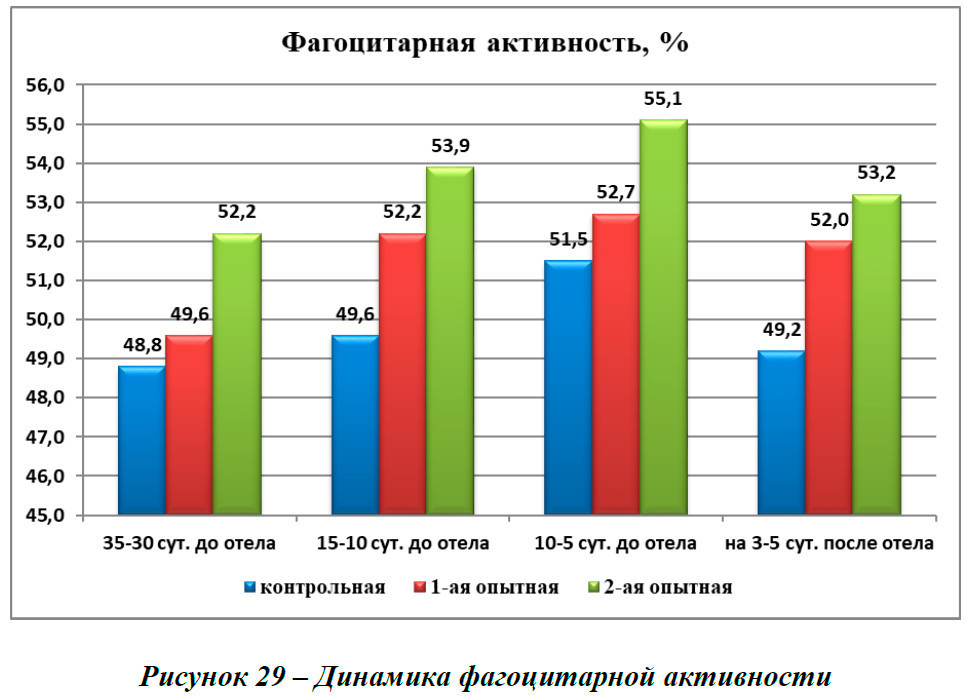

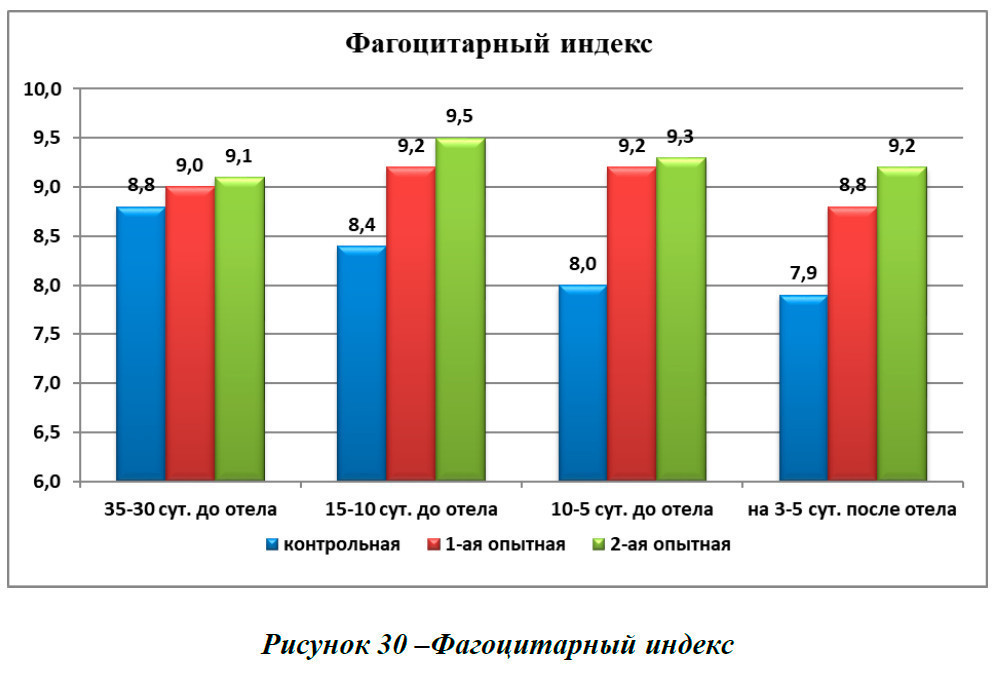

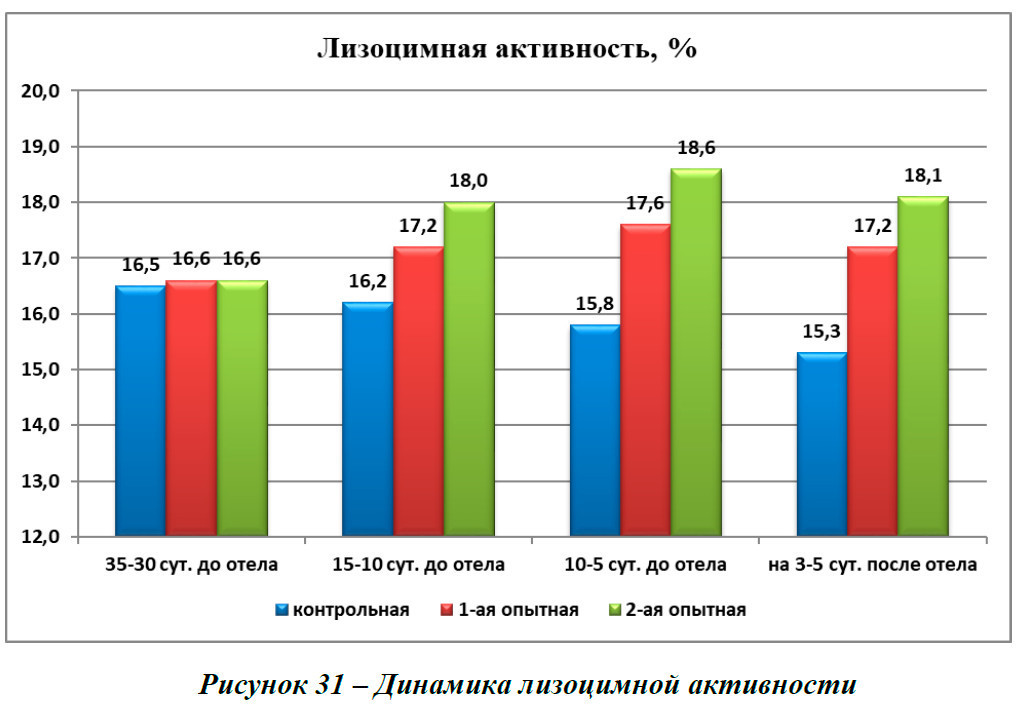

Динамика показателей неспецифической резистентности организма коров представлена и на рис. 29-33.

Фагоцитарная активность лейкоцитов повышалась у коров всех групп к концу стельности и была выше в 1-ой и 2-ой опытных группах, нежели в контроле. Так за 15-10 суток до отела в 1-ой опытной группе данный показатель оказался на отметке 52,2±0,47 % (Р<0,05), во 2-ой опытной – 53,9±0,72 % (Р<0,01), и был достоверно выше на 2,6 и 4,3 %, чем в контроле. За 10-5 суток до отела фагоцитарная активность лейкоцитов крови была выше контрольного значения в 1-ой опытной группе на 1,2 %, во 2-ой опытной – на 3,6 %.

После отела указанный показатель клеточного звена неспецифической резистентности организма также был выше в опытных группах на 2,8 и 4,0 % соответственно, нежели в контроле.

Выявленная динамика фагоцитарной активности лейкоцитов указывает на иммунокорригирующее действие испытуемых препаратов, более выраженный эффект при этом получен при применении Prevention-N-B-S.

Установлено понижение фагоцитарного индекса в контрольной группе в течение всего периода опыта с 8,8±0,14 до 7,9±0,08 (рис. 30). В 1-ой опытной группе фагоцитарный индекс постепенно повышался к концу стельности с 9,0±0,22 до 9,2±0,20, а на 3-5 сутки после отела снизился до 8,8±0,05 (Р<0,001). Во 2-ой опытной группе фагоцитарный индекс повысился с 9,1±0,31 до 9,5±0,06 за 15-10 суток до отела, затем произошло снижение до 9,3±0,32 за 10-5 суток до отела, а после родов данный показатель оказался на отметке 9,2±0,17.

Во всех испытуемых группах выявлено снижение фагоцитарного индекса после отела, однако данный показатель оказался достоверно (Р<0,001) выше в 1-ой и 2-ой опытных группах на 0,9 (10,2 %) и 1,3 (14,1 %) соответственно, по сравнению с контрольным значением.

Следовательно, внутримышечная инъекция биопрепаратов глубокостельным коровам активизировала неспецифическую резистентность организма, при более выраженном эффекте биопрепарата Prevention-N-B-S.

Лизоцимная активность плазмы крови в контрольной группе снижалась в периоды до и после родов (рис. 31). В 1-ой опытной группе данный показатель гуморального звена неспецифической резистентности увеличился к концу стельности до 17,6±0,62 %, а после отела снизился до 17,2±0,54 %. Что касается 2-ой опытной группы, то в ней также выявлено увеличение лизоцимной активности к концу стельности (18,6±0,48 %), и снижение данного показателя до 18,1±0,42 % после отела. Однако лизоцимная активность плазмы крови коров 2-ой опытной группы на 3-5 сутки после отела оказалась выше на 0,9 %, чем в 1ой опытной и на 2,8 %, нежели в контроле. Следовательно, биопрепарат Prevention-N-B-S способствовал активизации анализируемого показателя неспецифической резистентности организма.

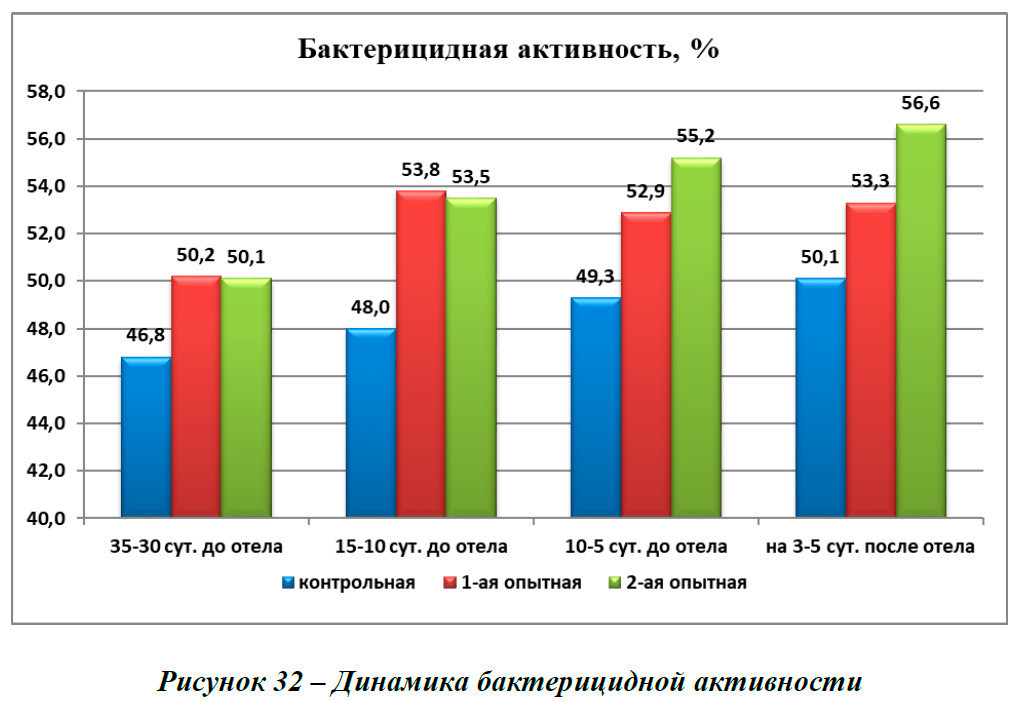

Результаты исследований бактерицидной активности сыворотки крови показывают, что данный показатель имел тенденцию к увеличению к концу опыта: в контрольной группе – с 46,8±0,74 до 50,1±0,26 %, в 1-ой опытной – с 50,2±0,37 до 53,3±0,38 %, во 2-ой опытной – с 50,1±1,06 до 56,6±1,43 % (рис. 32). Данная динамика указывает о повышении чувствительности организма коров к патогенным микроорганизмам. У коров 1-ой и 2-ой опытных групп показатель бактерицидной активности сыворотки крови оказался значительно выше, чем в контроле: за 35-30 суток до отела – на 3,4 и 3,3 %, за 15-10 суток до отела – на 5,8 и 5,5 %, за 10-5 суток до отела – 3,6 и 5,9 %, на 3-5 сутки после отела – на 3,2 и 6,5 % соответственно (Р<0,05-0,001).

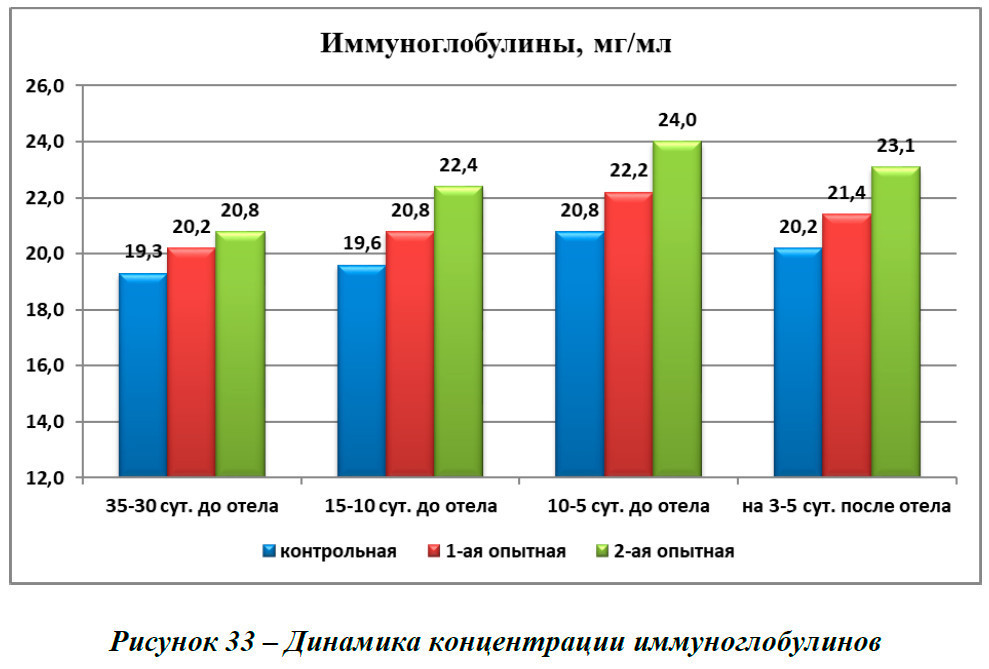

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови коров повышалась к концу стельности во всех подопытных группах и уровень данного показателя в 1-ой и 2-ой опытных группах был выше контрольных значений во все сроки исследований: за 35-30 суток до отела – на 0,9 и 1,5 мг/мл, за 15-10 суток до отела – на 1,2 и 2,8 мг/мл, за 10-5 суток до отела – на 1,4 и 3,2 мг/мл, через 3-5 суток после отела – на 1,2 и 2,9 мг/ мл соответственно, при более выраженном эффекте Prevention-N-B-S. Следовательно, апробированные нами биопрепараты в группе глубокостельных коров активизируют выработку иммуноглобулинов, тем самым повышая неспецифическую устойчивость организма животных.

Таким образом, исследование неспецифической резистентности организма животных по таким основным показателям, как фагоцитарная активность лейкоцитов, фагоцитарный индекс, лизоцимная активность плазмы крови, бактерицидная активность сыворотки крови и концентрация в ней иммуноглобулинов показало, что применение коровам в заключительную треть стельности биопрепаратов АСД (Ф-2) с элеовитом в соотношении 1:9 в дозе 10 мл за 60-55 суток до предполагаемого отела и Prevention-N-B-S в дозе 10 мл за 45-40, 25-20, 15-10 суток до отела способствует активизации клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма коров, подготавливает организм к родам и предупреждает возникновение послеродовых акушерско-гинекологических заболеваний. Следует отметить, что наилучший эффект был получен при использовании комплексного биопрепарата Prevention-N-B-S.

Молочная продуктивность коров

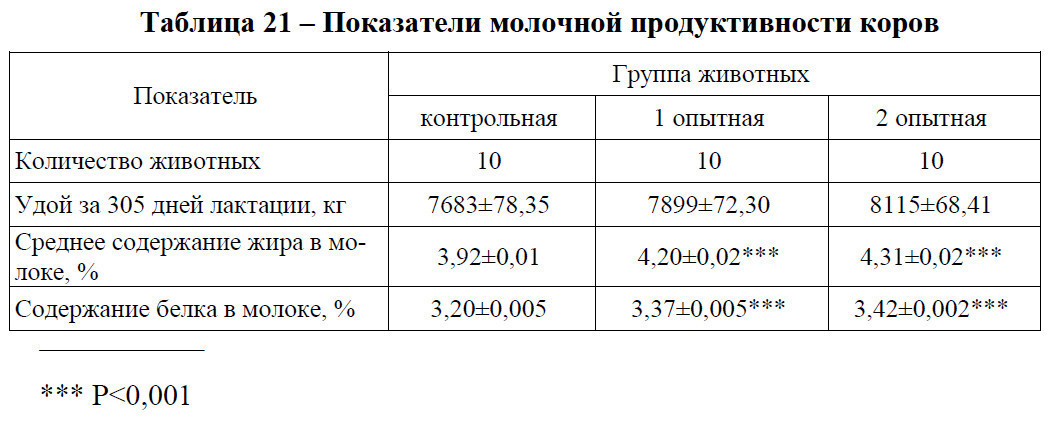

Показатели молочной продуктивности коров представлены в табл. 21.

Исследование молочной продуктивности коров показало, что наибольший удой за 305 дней лактации отмечался у коров 1-й и 2-й опытных групп и составил соответственно 7899±72,30 и 8115±68,41 кг, превышая аналогичный показатель животных контрольной группы (7683±78,35 кг) на 216 и 432 кг или на 2,73 и 5,32 %.

При оценке молочной продуктивности определяющее значение имеют показатели состава молока. Особая роль придается содержанию таких биологически полноценных компонентов молока, как жир и белок. В наших исследованиях показатели массовой доли жира в молоке у коров 1-й (4,30±0,02 %) и 2-й (4,31±0,02 %) опытных групп оказались достоверно выше на 0,28 и 0,39 %, нежели в контроле (3,92±0,01 %) (P<0,001). Наиболее высокое содержание белка в молоке за 305 дней лактации отмечалось у коров 2-й опытной группы – 3,42±0,002 %, то есть оно оказалось выше аналогичного показателя сверстниц 1-й опытной (3,37±0,005 %) и контрольной (3,20±0,005 %) групп на 0,05 и 0,22 %.

Таким образом, внутримышечное инъецирование коровам биопрепаратов АСД (Ф-2) с элеовитом и Prevention-N-B-S до отела способствовало реализации биоресурсного потенциала молочной продуктивности.

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока

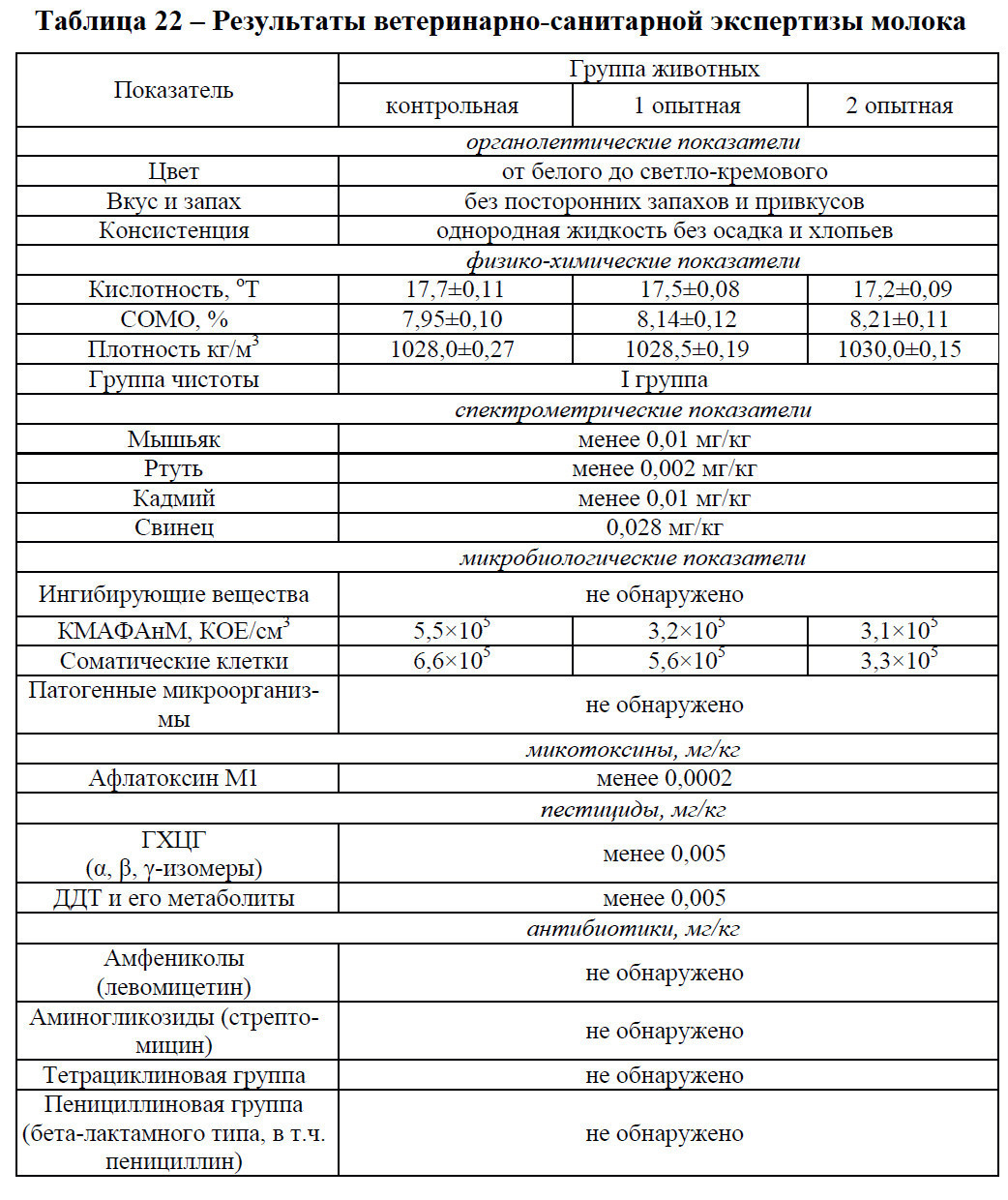

Результаты лабораторной ветеринарно-санитарной оценки молока коров отражены в табл. 22.

По результатам наших исследований установлено, что органолептические показатели молока всех подопытных групп соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Полученное от подопытных коров молоко от белого до светло-кремового цвета, не имеет посторонних запахов и привкусов, консистенция соответствует предъявляемым требованиям – однородная жидкость без осадка и хлопьев.

Что касается физико-химических показателей, то кислотность молока у коров всех подопытных групп изменялась незначительно и колебалась в пределах 17,2±0,09 – 17,7±0,11 ºТ.

По содержанию СОМО в молоке коровы 2-й опытной группы (8,21±0,11 %) имели преимущество перед сверстницами 1-й опытной (8,14±0,12 %) и контрольной (7,95±0,10 %) групп на 0,07 % и 0,26 % соответственно.

Наибольшая плотность молока наблюдается у коров 2-й (1030,0±0,15 кг/м3) опытной группы, нежели в контроле (1028,0±0,27 кг/м3). Установлено, что молоко от коров подопытных групп относится к I группе чистоты. По результатам спектрометрических исследований содержание мышьяка во всех пробах молока оказалось менее 0,01 мг/кг, ртути – менее 0,002 мг/кг, кадмия – менее 0,01 мг/кг, свинца – 0,028 мг/кг.

Микробиологическими исследованиями в пробах молока от подопытных групп животных ингибирующих веществ не обнаружено.

Установлено, что количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов в пробах молока коров контрольной группы оказалось наивысшим и составило 5,5×105 КОЕ/см3.

Содержание КМАФАнМ в пробах молока коров 2-й опытной группы (3,1×105 КОЕ/см3) было меньше, как по сравнению с 1-й (3,2×105 КОЕ/см3) опытной группой, так и с контролем (5,5×105 КОЕ/см3) соответственно на 0,1×105 КОЕ/см3 и 2,4×105 КОЕ/см3.

Содержание соматических клеток в пробах молока от коров 2-й опытной группы оказалось меньше, чем в 1-й опытной группе на 2,3×105/см3 и в контроле – на 3,3 ×105/см3. Патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в пробах молока от подопытных групп коров не обнаружено.

Уровень афлатоксина М1 в пробах молока от коров всех подопытных групп оказалось менее 0,0002 мг/кг, а таких пестицидов, как ГХЦГ (α, β, γ- изомеры) и ДДТ и его метаболитов было менее 0,005 мг/кг. Следует также отметить, что в пробах молока от коров как контрольной, так и всех опытных групп не обнаружено наличие антибиотиков групп амфениколы (левомецитин), аминогликозиды (стрептомицин), тетрациклины и пенициллины.

Экономическое обоснование применения биопрепаратов в технологии воспроизводства коров

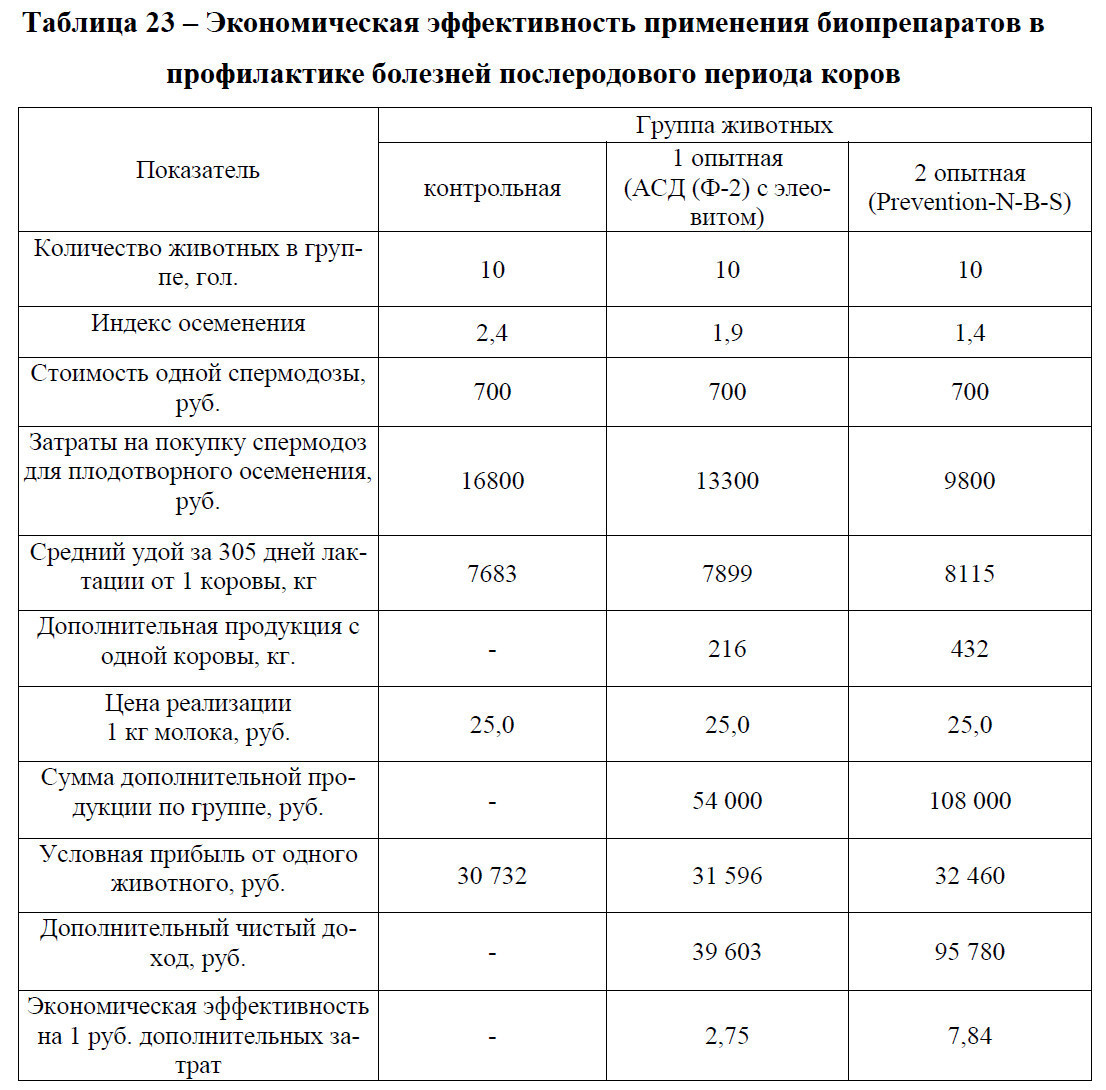

Экономическая целесообразность применения биопрепаратов для профилактики болезней послеродового периода и реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота представлена в табл. 23.

Индекс осеменения в контрольной группе был равен 2,4 и с учетом того, что за одно осеменение расходуется одна спермодоза стоимостью 700 руб., значит, на осеменение в контрольной группе было затрачено 2,4×700 руб.×10 гол. = 16800 руб., в 1-й опытной группе – 1,9×700 руб.×10 гол. = 13300 руб., а во 2-й опытной группе – 1,4×700 руб. ×10 гол. = 9800 руб.

В результате применения иммуностимулирующих препаратов в профилактике болезней послеродового периода у коров 1 опытной группы получено дополнительной продукции в размере:

(7899 кг – 7683 кг) × 25,0 руб. × 10 гол. = 54 000 руб.

Во 2-ой опытной группе:

(8115 кг – 7683 кг) × 25,0 руб. × 10 гол. = 108 000 руб.

При реализации сырого коровьего молока по цене 25,0 руб./кг за вычетом себестоимости 21,0 руб./кг животноводческий комплекс получит условную прибыль от одного животного контрольной группы (25,0 – 21,0) × 7683 кг = 30 732 руб.

1-й опытной – (25,0 – 21,0) × 7899 кг = 31 596 руб.

2-й опытной – (25,0 – 21,0) × 8115 кг = 32 460 руб.

Цена биопрепарата АСД (Ф-2) (100 мл) – 256 руб. (расход на 1 животное 1,0 мл, т.е. 25,6 руб.).

Цена витаминного комплекса Элеовит (100 мл) – 379 руб. (расход на 1 животное 9,0 мл, т.е. 34,1 руб.).

Цена комплексного препарата Prevention-N-B-S (100 мл) – 640 руб. (расход на 1 животное 30,0 мл, т.е. 192,0 руб.).

Дополнительный чистый доход определяли по формуле, предложенной И.Н. Никитиным (1999): Дчд = Дп – (Рх + Рп + Рд), где

Дп – дополнительная продукция за счет использования биопрепаратов;

Рх – расходы на приобретение препарата = стоимость препарата на 1 животное × количество животных в группе;

Рп– расходы по введению препарата, спермодоз;

Рд – расходы по реализации дополнительной продукции = 500 руб.

В 1-й опытной группе Рх = (25,6 +34,1) руб. × 10 гол. = 597 руб.;

Дчд от применения АСД (Ф-2) с элеовитом составил: 54 000 руб. – (597 руб. + 13300 руб. + 500 руб.) = 39 603 руб.

Во 2-й опытной группе Рх = 192 руб. × 10 гол. = 1920 руб.;

Дчд при использовании Prevention-N-B-S = Дп – (Рх + Рп + Рд) = 108 000 руб. – (1920 руб. + 9800 руб. + 500 руб.) = 95 780 руб.

Экономическую эффективность применения иммуностимуляторов определяли по формуле: Эр = Эв/Зв, где Эв – дополнительный прирост, руб.; Зв – затраты на приобретение, введение препарата и реализацию дополнительной продукции.

Экономическая эффективность применения АСД (Ф-2) с элеовитом на 1 руб. дополнительных затрат в первом варианте опытов составила 39 603 руб. / 14 397 руб. = 2,75 руб., эффективность применения Prevention-N-B-S во втором варианте опытов равнялась 95 780 руб. / 12 220 руб. = 7,84 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей стране разводят 37 пород молочного направления. На протяжении последних десятилетий для совершенствования отечественных пород скота широко используется потенциал голштинской породы (С.И. Коршун и соавт., 2017; П.И. Уколов и соавт., 2017; Л.Ф. Лефлер и соавт., 2017; Н.И. Абрамова и соавт., 2018).

Мировой опыт разведения голштинского скота доказывает тот факт, что данная порода обладает самым высоким генетическим потенциалом молочности, крепкой конституцией, лучшей приспособленностью к промышленным технологиям и раздою. Поэтому использование голштинского скота при улучшении коров черно-пестрой породы дает высокие стойкие результаты в повышении уровня молочной продуктивности и качества молока (А.Ф. Шевхужев и соавт., 2015; Н.И. Морозова и соавт., 2016). Однако имеется и другая точка зрения, что по мере увеличения кровности по голштинам, сроки хозяйственного использования коров значительно сокращаются, не превышая 2-3 лактаций. Ежегодно из стад выбраковывают 30 – 40% таких коров (Н.Н. Кочнев и соавт., 2012; В.С. Мымрин и соавт; 2014; И.Г. Конопельцев и соавт., 2017; С. Чукавин и соавт., 2017).

Успешное развитие молочного скотоводства зависит от множества факторов, среди которых наиболее весомыми считаются породная ценность, условия содержания и эксплуатации животных, их здоровье и качество производимой продукции (А.В. Степанов и соавт., 2014; В.Г. Семенов и соавт., 2016, 2018; Г.М. Топурия и соавт., 2017).

В условиях интенсивной технологии производства молока для роста продуктивности коров, в первую очередь, необходимо добиться повышения их плодовитости и продолжительности продуктивного использования. В значительной степени росту показателей воспроизводства стада и рентабельности скотоводства в целом мешают яловость и гинекологические заболевания коров. В литературных данных отмечается, что наиболее часто бесплодие наступает у высокопродуктивных коров (Н.И. Калюжный и соавт., 2008; Х.Б. Баймишев и соавт., 2011; В.М. Кузнецов и соавт., 2017; H.D. Norman et al., 2009; J. Dubuc et al., 2011; D.A. Knob et al., 2016).

Основными критериями плодовитости являются межотельный интервал и сервис-период. Оптимальным интервалом между отелами принято считать 365 дней, а сервис-период – 80 дней, в отношении получения приплода и рентабельности производства молока. Колоссальный ущерб сельскохозяйственным предприятиям наносится при увеличении указанных сроков у коров с нарушенной репродуктивной функцией. Так, от каждых ста коров получают в среднем лишь 70 - 85 телят, а период от отела до плодотворного осеменения варьирует от 120 до 300 дней (Г.М. Джапаридзе и соавт., 2013; В.В. Ляшенко и соавт., 2015; Г.Е. Усков и соавт., 2016; О.К. Гогаев и соавт., 2019; А.М. Бардюков и со- авт., 2019).

Глубокого изучения требует вопрос плодовитости коров, подверженных влиянию акушерско-гинекологических заболеваний, решение которого позволит повысить оплодотворяемость, следовательно, сократить расходы на воспроизводство. Среди акушерско-гинекологических патологий у коров чаще всего регистрируют эндометриты, субинволюцию матки, маститы, ведущие к бесплодию и вынужденной выбраковке (П.Г. Симонов и соавт., 2016; В.Я. Никитин и соавт., 2016; М.А. Белобороденко и соавт., 2017; И. В. Бритвина и соавт., 2018).

Маточное поголовье крупного рогатого скота, в силу особенности физиологического состояния организма, характеризуется низким иммунным статусом, который, в свою очередь, еще более снижается под действием внешних лимитирующих факторов. В результате чего продуктивность сельскохозяйственных животных снижается на 10-35 %, воспроизводительная способность – на 15-30% (J.A. Carroll, et al., 2007; Э.И. Веремей и соавт., 2011).

Поддержать здоровье, воспроизводство, устойчивость к эколого-техногенному прессингу у высокопродуктивных животных можно только в том случае, если посодействовать оптимальному выражению защитных сил организма животного в противодействие патологическому процессу.

Следовательно, иммунный статус организма животного имеет особо важное значение, в частности, при гинекологических заболеваниях. Поэтому в совершенствовании профилактики этих заболеваний существенную роль играет иммунокоррекция организма коров биопрепаратами, чему и посвящены наши исследования.

Нами были изучены условия содержания голштинизированного чернопестрого скота, микроклимат в животноводческих помещениях, состав рациона, а также заболеваемость и воспроизводительные качества коров, молочная продуктивность на фоне применения биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-селен во взаимосвязи с динамикой морфологических, биохимических, ферментативных показателей крови и факторов естественной резистентности организма животных.

Научно-исследовательская работа проведена в соответствии с общепринятыми зоогигиеническими нормами. Так, температура воздуха в коровнике составила летом 20,3±0,5 °C, осенью – 11,7±0,6 °C, зимой – 9,3±0,5 °C и весной – 14,6±0,7 °C. Другие параметры микроклимата в коровнике в летний, осенний, зимний и весенний периоды имели соответственно следующие показатели: относительная влажность воздуха – 65,4±0,3, 67,9±0,3, 80,2±0,4 и 70,5±0,5 %, скорость движения воздуха – 0,7±0,2, 0,3±0,4, 0,4±0,5 и 0,3±0,4 м/с, концентрация микроорганизмов – 47,0±1,5, 47,6±1,5, 42,3±1,5 и 51,5±1,5 тыс. КОЕ/м3, содержание аммиака – 8,3±0,20, 12,1±0,25, 14,4±0,25 и 9,8±0,3 мг/м3, сероводорода – 3,9±0,3, 4,17±0,33, 4,2±0,52 и 4,06±0,5 мг/м3, углекислого газа – 0,15±0,01, 0,20±0,01, 0,24±0,01 и 0,18±0,01 %, пыли – 4,0±0,4, 3,9±0,31, 3,8±0,25 и 3,5±0,2 мг/м3. Полученные показатели физико-химических факторов воздушной среды коровника соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям и физиологическим потребностям коров.

Кормление животных круглогодично моносмесью, в состав которой входят основные корма: солома ячменная, сено луговое, силос люцерновый и кукурузный, ячмень, рапсовый шрот, их количество и соотношение зависит от группы коров. Баланс питательных веществ достигается введением в рацион пивной дробины, патоки, целлобактерина, добавки Оптиген, также для адсорбции микотоксинов применяется Сапросорб.

Результатами исследований, установлено, что температура тела, пульс и частота дыхательных движений у глубокостельных и новотельных коров после инъекций биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е в дозе 10,0 мл за 45-40 сут., 25-20 и 15-10 сут. до отела, а также ПДЭ в дозе 20,0 мл и Е-селена в количестве 10,0 мл за 20 суток до отела находились в пределах физиологических норм.

Главным этиологическим фактором, сдерживающим темпы увеличения молочной продуктивности животных, является распространенность акушерско- гинекологических заболеваний. Что и определило главную задачу нашего исследования – анализ показателей воспроизводительной способности и распространения акушерско-гинекологических заболеваний крупного рогатого скота. Полученные результаты доказывают эффективность PS-2, Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен в профилактике болезней родового и послеродового периодов голштинизированного черно-пестрого скота. У коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп сокращались сроки отделения плодных оболочек на 5,7 ч, 6,4 и 4,8 ч соответственно. Частота возникновения субинволюции матки была ниже в 1-й опытной группе в 1,5 раза и во 2-ой – в 3,0 раза. Число коров с воспалением слизистой оболочки матки также было ниже в 1-й и 3-й опытных группах в 2,0 раза, а во 2-й опытной – коров с эндометритом не зарегистрировано. Риск возникновения мастита снижался в 3,0 раза при применении PS-2 и в 1,5 раза при использовании Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен. Диагностикой субклинического кетоза выявлено сокращение числа коров с нарушением метаболизма в 4,0 раза в 1-й и 3-й опытных группах и в 2,0 раза – во 2-й. При этом у коров опытных групп наблюдалась легкая форма кетоза (BHB = 1,2-2,5 ммоль/л), в отличие от контрольных животных.

Под воздействием апробируемых биопрепаратов у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп первая половая охота наступала раньше на 15,4 сут., 21,1 и 13,7 сут. соответственно. Отмечено снижение индекса осеменения коров в 1,3, 1,4 и 1,2 раза. Сервис период также сокращался у коров опытных групп на 23,4 сут., 29,9 и 16,0 сут., а оплодотворяемость в первую охоту увеличилась в 2,5, 2,5 и 2,0 раза соответственно (Р<0,05-0,01).

Кровь, являясь внутренней средой для всех органов и тканей, наиболее полно отражает разнообразные биохимические и физические процессы, происходящие в организме. В связи с этим нами были проведены исследования по изучению морфологических, иммунологических и биохимических показателей крови коров в динамике.

Трехкратные инъекции биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е, а также однократные – ПДЭ и Е-селен способствовали улучшению морфологических показателей крови опытных коров. Так, количество эритроцитов на завершающем этапе наблюдения (3-5 сутки после отела) у коров опытных групп было больше по сравнению с контролем на 0,54×1012/л, 0,70 и 0,41×1012/л, концентрация гемоглобина – на 4,1 г/л, 5,0 и 3,4 г/л, а число лейкоцитов – на 0,69×109/л, 1,14 и 0,56×109/л соответственно (Р<0,05-0,01). Вышеуказанные качественные изменения эритроцитов и гемоглобина свидетельствуют об оптимизации гемопоэза, а рост количества лейкоцитов в пределах референсных значений – об активизации клеточных факторов неспецифической резистентности организма коров под воздействием апробированных биопрепаратов.

Сравнительным анализом лейкоцитарной формулы установлено, что количество эозинофилов на 10-15 сутки до отела было выше в опытных группах на 0,6 %, 1,1 и 0,3 %, а после отела – на 0,3 %, 0,8 и 0,5 % соответственно, по сравнению с животными, которым биопрепараты не применялись.

Помимо нервной и эндокринной систем в формировании стресс-реакции участвует и гематологический компонент. В нашем исследовании отел явился острой формой стресса, что повлекло изменения в составе крови, а именно значительное увеличение уровня гемоглобина и уменьшение количества эозинофилов, то есть произошла мобилизация защитных механизмов для противодействия стрессу. Повышение концентрации гемоглобина у стельных и новотельных коров обеспечило лучшее насыщение кислородом органов коров-матерей, а также плода в период внутриутробного развития. К тому же незначительное снижение уровня эозинофилов у коров опытных групп свидетельствует об антистрессовом эффекте биопрепаратов, при более выраженном действии Prevention-N-Е.

Содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови коров 1-й, 2-й, 3-й опытных групп было ниже, чем в контроле за 15-10 суток до отела на 1,2 %, 1,3, 1,2 %, а на 3-5 сутки после отела – на 0,8 %, 1,0 и 0,6 % соответственно (Р<0,05). В динамике сегментоядерных нейтрофилов наблюдалась иная картина – у животных контрольной группы количество сегментоядерных нейтрофилов было ниже референсных значений на протяжении всего наблюдения, при этом опытные коровы превосходили по данному показателю контрольных на 3-5 сутки после отела – на 5,0 %, 8,4 и 2,0 % в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах соответственно (Р<0,05). На фоне применения PS-2, Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен у коров зарегистрирован рост сегментоядерных нейтрофилов от первой инъекции до отела, что является доказательством сдвига нейтрофильного ядра вправо, т.е. произошла активизация клеточных факторов неспецифической резистентности организма, так как нейтрофилы отличаются выраженным фагоцитозом, содержат лизоцим, лактоферрин и антибиотические белки, разрушающие клетки микроорганизмов (О.В. Путинцева и соавт., 2008).

Достоверное увеличение лимфоцитов было отмечено у коров опытных групп под воздействием апробированных биопрепаратов. Указанные агрануло- циты были выше контрольных показателей на 0,4 %, 1,8 и 1,4 % соответственно (Р<0,05). Данная динамика свидетельствует об активизации обеих форм иммунного ответа.

В ходе научно-исследовательской работы было выявлено изменение биохимических показателей крови у подопытных животных, а также определена динамика показателей до и после применения биопрепаратов PS-2, Prevention- N-Е и ПДЭ+Е-селен.

Нами зарегистрировано выраженное влияние биопрепаратов на синтез общего белка, так, данный показатель в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах превышал контрольные значения на 5,0 г/л, 5,6 и 3,8 г/л. Следует отметить, что у коров контрольной группы наблюдалась начальная стадия гипопротеинемии, а согласно утверждениям Д.Ш. Байтерякова, О.А. Грачевой, М.Г. Зухрабова (2015), R. Jorritsma, T. Wensing (2003), снижение концентрации общего белка в сыворотке крови тормозит мобилизацию защитных сил организма и провоцирует послеродовые патологии, что и подтверждается результатами наших исследований.

В динамике белковых фракций следует констатировать достоверное снижение γ-глобулинов в сыворотке крови животных после отела, что объясняется активной выработкой лактоглобулинов молозива, направленное на формирование колострального иммунитета у новорожденных телят. Повышение α- и β- глобулинов в сыворотке крови животных опытных групп свидетельствует об активизации гуморального звена неспецифической резистентности организма под влиянием биопрепаратов.

Одним из показателей, характеризующих уровень минерального обмена, являются концентрация общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови. В контрольной группе зарегистрирован дефицит неорганического фосфора, а в опытных – уровень данного макроэлемента находился в пределах референсных значений и возрастал в течение исследования. После отела важно контролировать уровень кальция в сыворотке крови коров. У коров контрольной группы отмечена послеродовая гипокальцемия, в то время как у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп показатель оставался в пределах нормы и превосходил контрольных животных на 0,22 ммоль/л, 0,27 и 0,24 ммоль/л. Полученные результаты доказывают стимулирующее воздействие биопрепаратов на минеральный обмен организма и усвояемость макроэлементов.

Установленное нами увеличение активности аминотрансфераз в сыворотке крови стельных и новотельных коров служит сигналом о начальном повреждении печеночной ткани. Также, по мнению Т.Е. Григорьевой и А.А. Макарова (2011) повышенное содержание АСТ и АЛТ, вероятно, связанно с нарушениями тонуса матки вследствие чрезмерных нагрузок во время родов и в послеродовой период. Апробируемые нами препараты оказывали нормализующее воздействие на синтез АСТ и АЛТ.

Отмечается превосходство коров опытных групп над контрольными животными, как по клеточным, так и по гуморальным факторам естественной резистентности. Иммунобиологические показатели крови коров опытных групп после отела были выше контрольных: фагоцитарная активность лейкоцитов на 2,1-4,3 %, бактерицидная активность сыворотки – на 3,9-7,6 %, лизоцимная активность плазмы крови – на 1,6-2,8 %, концентрация иммуноглобулинов - на 0,5-1,3 %, то есть на фоне применения биопрепаратов происходит активизация факторов неспецифической резистентности и иммунологической реактивности организма.

Апробируемые биопрепараты способствовали наиболее полной реализации биоресурсного потенциала продуктивных качеств голштинизированного черно-пестрого скота. Коровы 1-й, 2-й и 3-й опытных групп превосходили по удою за 305 дней лактации контрольных животных на 263 кг, 478 и 186 кг или на 3,1 %, 5,6 и 2,2 %, массовой доле жира в молоке на 0,13 %, 0,16 и 0,1 % и содержанию белка – на 0,02 %, 0,10 и 0,05 % соответственно. Также установлено улучшение физико-химических и микробиологических показателей сырого коровьего молока, которые отвечали ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое.

Технические условия» и ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Экономическая эффективность применения биопрепаратов PS-2, Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен, с целью профилактики болезней послеродового периода и реализации продуктивных качеств коров составила из расчета на 1 руб. дополнительных затрат 3,61 руб., 7,08 руб. и 2,30 руб. соответственно.

На основании проведенных исследований нами затронута многофакторная проблема и предложены способы повышения эффективности молочного скотоводства, за счет внедрения в технологию воспроизводства экологически безопасных биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е, способствующих профилактике послеродовых осложнений, повышению продуктивных и воспроизводительных качеств молочного скота в условиях интенсивной технологии производства молока на фоне активизации гемопоэза, метаболизма, клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма.

В настоящее время одной из важнейших проблем промышленного скотоводства является снижение воспроизводительных и продуктивных качеств коров. Высокие показатели уровня воспроизводства и молочной продуктивности возможно получить только от здоровых животных, однако в современных промышленных условиях этого достичь практически невозможно. В связи с этим снижается выход продукции и большое поголовье подвергается выбраковке, что ведет к большим экономическим потерям. Только разумная профилактика и правильный подход в решении стоящих задач дадут желаемые результаты (М.А. Белобороденко и соавт., 2017).

Известно, что молочная продуктивность коров и функция их размножения тесно взаимосвязаны через обмен веществ, нервную и эндокринную системы. Новые технологии содержания животных, повышение их продуктивности привели к расстройству обменных процессов. На фоне этого у коров наблюдается понижение биоэнергетических процессов и защитных реакций организма (Н.В. Самбуров и соавт., 2012).

В условиях интенсивной технологии ведения животноводства процент бесплодия у коров составляет по данным ряда исследователей от 15 до 50 %. Интенсификация молочного скотоводства, формирование высокоудойного поголовья животных, часто сопряжено у коров со слабым проявлением половых рефлексов, угнетением функции яичников и послеродовыми осложнениями. По данным многих исследований более 30% коров переболевают послеродовыми акушерско-гинекологическими заболеваниями (Т.Е. Григорьева, А.А. Макаров, 2011).

Повысить молочную продуктивность животных и получить от них высококачественную продукцию невозможно без улучшения воспроизводительной функции, которая определяет количество получаемого приплода, а также генетический потенциал животных. Низкий показатель оплодотворяемости и, как следствие, яловость коров наносят серьезный ущерб ведению животноводства (Д.Ф. Ибишов и соавт., 2016).

Для планомерного обеспечения рынка продуктами животного происхождения возникает необходимость интенсификации воспроизводства стада, для этого требуется решить проблемы бесплодия, улучшить воспроизводство маточного поголовья и повысить сохранность телят. В борьбе с данной проблемой следует использовать особые профилактические и лечебные методы, соблюдать определенные ветеринарно-гигиенические условия содержания и эксплуатации, а также нормы кормления животных (И.Н. Жданова, 2014.

Создание условий, соответствующих биологическим особенностям и физиологическим требованиям животных, способствует проявлению производственного долголетия, высокой резистентности, стрессоустойчивости, благоприятствует максимальной реализации адаптивного, репродуктивного и продуктивного потенциала животных.

Важнейшим признаком нормального функционирования организма является поддержание постоянства внутренней среды, которое достигается деятельностью ряда систем, находящихся между собой в сложных регуляторных взаимоотношениях. Одной из этих систем является система иммунитета, деятельность которой направлена на защиту организма от веществ, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации.

В литературе имеются многочисленные данные о снижении воспроизводительной способности маточного поголовья, связанные со снижением уровня неспецифической резистентности животных на почве нарушения условий содержания и кормления.

Неблагоприятные факторы внешней среды ослабляют иммунобиологическую реактивность организма и неспецифическую резистентность, в результате чего происходит сенсибилизация или истощение организма, являющиеся предрасполагающим фактором возникновения различных заболеваний беременных и новорожденных животных. Неспецифическая резистентность выступает как первая линия защиты в борьбе с чужеродным агентом, играющим роль в развитии заболевания.

Следовательно, проблема восстановления иммунологических нарушений с использованием иммуностимуляторов в настоящее время является актуальной, поскольку большинство хронических, соматических, инфекционных болезней у животных сопровождаются вторичной иммунологической недостаточностью.

Исследования, проведенные в последние годы российскими и зарубежными учеными, позволили разработать и внедрить новые комплексные подходы в лечении и профилактике различных иммунодефицитных состояний с использованием иммунотропных препаратов направленного действия с учетом уровня и степени нарушений в иммунной системе.

Иммунотерапевтические препараты пролонгированного действия нормализуют неспецифическую резистентность и иммуногенез, усиливают действие клеточных, а в последующем гуморальных факторов иммунитета, обладают антитоксической активностью.

Нами предложены комбинированные иммунотерапевтические препараты, которые существенно подавляют функциональную активность возбудителя, повышая иммунологическую реактивность организма и функциональную активность фагоцита.

Таким образом, главным принципом применения иммуностимулятора является изменение конкретных параметров иммунологического статуса организма. Иммуномодуляторы дают наибольший эффект при применении их в состоянии иммунодефицита для коррекции иммунитета. Особенно успешно применение иммуностимуляторов истощенным, ослабленным животным в условиях, когда периодически проявляются болезни, вызываемые условно патогенной микрофлорой.

Наши исследования были посвящены профилактике заболеваний послеродового периода, улучшению воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота за счет повышения неспецифической резистентности организма коров биопрепаратами.

Установлено, что рационы кормления для сухостойных (стельных) и дойных коров обеспечивали потребности организма в энергии и питательных веществах, минеральных элементах и витаминах согласно детализированным нормам кормления.

Микроклимат в коровнике и родильном отделении соответствовал по основным показателям зоогигиеническим нормам и удовлетворял физиологическим потребностям организма.

Нами разработан биопрепарат Prevention-N-B-S на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae и бактерицидных препаратов групп пенициллинов и аминогликозидов, и схема его применения для активизации неспецифической резистентности организма глубокостельных коров, профилактики болезней послеродового периода и реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота.

Доказано, что трехкратное внутримышечное введение глубокостельным коровам 1-й опытной группы за 60-55 суток до предполагаемого отела АСД (Ф- 2) с элеовитом в соотношении 1:9, 2-й опытной группы – Prevention-N-B-S за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела в дозе 10 мл предупреждает возникновение болезней послеродового периода, тем самым улучшая воспроизводительные качества черно-пестрого скота.

Под воздействием препаратов у коров сокращались сроки отделения плодных оболочек на 5,4 и 6,8 ч, исключалось задержание последа, предупреждались послеродовые осложнения и заболевания молочной железы. Риск возникновения субинволюции матки и эндометрита в первом случае уменьшался в 3,0 и 2,0 раза соответственно, а во втором – исключался. На фоне иммунокоррекции у коров сокращались сроки наступления половой охоты на 5,8 и 14,4 сут., индекс осеменения в 1,3 и 1,7 раза, сервис-период на 24,6 и 31,4 сут. и повышалась оплодотворяемость в 1 охоту в 2,0 и 3,0 раза.

Доказано, что биопрепараты АСД-Ф2 с элеовитом и Prevention-N-B-S способствуют активизации обменных процессов, функции кроветворных органов, иммунной и буферной систем коров-матерей.

Так, лейкограмма крови подопытных групп на 3-5 сутки после отела характеризовалась физиологическим лейкоцитозом, умеренной нейтропенией со сдвигом ядра вправо, лимфоцитозом и эозинофилией, что указывает на активизацию клеточного звена неспецифической резистентности организма под воздействием апробированных биопрепаратов.

Отмечено существенное повышение количества лимфоцитов в крови животных 2-й опытной группы, что свидетельствует об активизации продукции указанных агранулоцитов кроветворными органами на фоне применения биопрепарата Prevention-N-B-S.

Содержание общего белка в сыворотке крови коров в 1-й и 2-й опытных группах превышало контрольные данные за 15-10 суток до отела на 1,9 и 3,2 г/л, за 10-5 суток до отела – на 2,1 и 2,6 г/л, на 3-5 сутки после отела – на 3,4 и 3,7 г/л по сравнению с контролем. Апробированные нами биопрепараты также способствовали активизации синтеза альбуминов, служащих основным пластическим материалом для роста и развития плода и новорожденного.

Следует отметить, что содержание глобулинов у новотельных коров опытных групп оказалось выше на 2,0 г/л или на 4,5 %, чем в контроле. При этом концентрация γ-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных в 1-й и 2-й опытной группах была выше, чем в контроле: за 10-5 суток до отела соответственно на 0,6 (Р>0,05) и 1,0 г/л (Р<0,05) или на 2,6 и 4,2 %; через 3-5 суток после отела – на 1,8 (Р<0,001) и 1,9 г/л (Р<0,01) или на 8,0 и 8,4 %, что указывает на активизацию гуморального звена неспецифической резистентности организма коров-матерей под воздействием биопрепаратов.

Биохимические исследования сыворотки крови коров показали, что внутримышечная инъекция сухостойным коровам апробированных биопрепаратов оказала стимулирующий эффект на минеральный обмен в организме, о чем свидетельствует повышение уровня общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови.

Динамика показателей неспецифической резистентности организма коров таких, как фагоцитарная активность лейкоцитов, фагоцитарный индекс, лизоцимная активность плазмы крови, бактерицидная активность сыворотки крови и концентрация в ней иммуноглобулинов показала, что применение коровам в последнюю декаду стельности биопрепаратов АСД (Ф-2) с элеовитом в соотношении 1:9 в дозе 10 мл за 60-55 суток до предполагаемого отела и Prevention- N-B-S в дозе 10 мл за 45-40, 25-20, 15-10 суток до отела способствует активизации клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности организма коров, подготавливает организм к родам и предупреждает возникновение послеродовых акушерско-гинекологических заболеваний. Следует отметить, что наилучший эффект был получен при использовании комплексного биопрепарата Prevention-N-B-S.

Исследование молочной продуктивности коров показало, что наибольший удой за 305 дней лактации отмечался у коров 1-й и 2-й опытных групп, превышая аналогичный показатель животных контрольной группы на 216 и 432 кг или на 2,73 и 5,32 %. Показатели массовой доли жира в молоке у коров 1-й и 2-й опытных групп оказались достоверно выше на 0,28 и 0,39 %, нежели в контроле. Наиболее высокое содержание белка в молоке за 305 дней лактации отмечалось у коров 2-й опытной группы – 3,42±0,002 %.

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы молока установлено, что органолептические, физико-химические, спектрометрические и микробиологические показатели молока всех подопытных групп соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Молоко коров подопытных групп относится к I группе чистоты.

Экономическая эффективность применения биопрепаратов АСД-Ф2 с элеовитом и Prevention-N-B-S для активизации неспецифической резистентности организма глубокостельных коров, профилактики болезней послеродового периода и реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота составила из расчета на 1 руб. дополнительных затрат 2,75 и 7,84 руб. соответственно.

Таким образом, при изучении сравнительной эффективности применения иммунотропных биопрепаратов в профилактике послеродовых акушерско- гинекологических заболеваний, реализации воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота выявлен более выраженный терапевтический эффект препарата Prevention-N-B-S, апробированного нами впервые, который обеспечивает повышение параметров иммунологического статуса организма коров против возбудителей болезней органов репродуктивной системы и улучшению качества молока.

Выводы

1. Установлено, что параметры микроклимата в коровнике соответствовали зоогигиеническим нормам и удовлетворяли физиологическим потребностям организма стельных, новотельных и дойных коров.

Рационы для сухостойной, транзитной и дойной групп коров оптимально сбалансированы и обеспечивали потребности организма в энергии и питательных веществах, макро- и микроэлементах, витаминах согласно нормам кормления.

2. Разработан биопрепарат нового поколения Prevention-N-B-S для активизации неспецифической резистентности организма, реализации воспроизводительных и продуктивных качеств коров на основе полисахаридного комплекса дрожжевых клеток и получен патент Российской Федерации на изобретение № 2737399.

3. Доказано, что инъекции разработанных биопрепаратов предупреждают акушерско-гинекологические заболевания у коров и способствуют улучшению воспроизводительных качеств.

> На фоне трехкратного введения PS-2 и Prevention-N-Е в дозе 10,0 мл за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до предполагаемой даты отела а также однократного введения тканевого препарата ПДЭ в дозе 20,0 мл в сочетании с Е-селен – 10,0 мл за 20 суток сокращались сроки отделения плодных оболочек на 5,7 ч, 6,4 и 4,8 ч соответственно, в опытных группах уменьшалась вероятность возникновения субинволюции матки в 1,5 и 3,0 раза, в 1-й и 3-й опытных – снижался риск эндометрита в 2,0 раза, а во 2-й опытной – исключался, кроме того, заболеваемость маститом оказалась ниже в 3,0 раза при применении PS-2 и в 1,5 раза при использовании Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен. На фоне инъекции биопрепаратов у коров опытных групп сокращались сроки наступления первой половой охоты на 15,4 сут., 21,1 и 13,7 сут., снижался индекс осеменения в 1,3, 1,4 и 1,2 раза и сервис-период – на 23,4 сут., 29,9 и 16,0 сут., а оплодотворяемость при первом осеменении увеличилась в 2,5 раза, 2,5 и 2,0 раза соответственно (Р<0,05-0,01).

> Применение биопрепаратов АСД (Ф-2) с элеовитом в соотношении 1:9 в дозе 10 мл за 60-55 суток и Prevention-N-B-S в дозе 10 мл за 45-40, 25-20, 15-10 суток до предполагаемого отела способствовало сокращению сроков отделения последа на 5,4-6,8 ч. Исключались задержание последа и субинволюция матки при применении препарата Prevention-N-B-S. Сроки наступления первой половой охоты в 1-й и 2-й опытных группах сокращались на 5,8 суток и на 14,4 суток, индекс осеменения снижался до 1,9 и 1,4 по сравнению с контролем. Сокращался сервис-период и повышалась оплодотворяемость в первую половую охоту у коров опытных групп, что привело более раннему и плодотворному их осеменению.

4. Биопрепараты PS-2, Prevention-N-Е и ПДЭ с Е-селен способствуют активизации обменных процессов, функции кроветворных органов, иммунной и буферной систем организма стельных и новотельных коров. Под воздействием биопрепаратов в первой серии опытов выявлено сокращение случаев кетоза субклинической формы среди новотельных коров 1-й и 3-й опытных групп в 4,0 раза, а 2-й опытной – в 2 раза.

5. Внутримышечные инъекции коровам биопрепаратов PS-2, Prevention- N-Е, ПДЭ с Е-селен, Prevention-N-B-S и АСД (Ф-2) с элеовитом активизируют клеточные факторы неспецифической защиты и стрессоустойчивость организма, о чем свидетельствуют установленные нами физиологический лейкоцитоз, умеренная нейтропения со сдвигом ядра вправо, лимфоцитоз и эозинофилия.

6. Апробированные биопрепараты активизировали обмен белка в организме коров. Повышение концентрации общего белка в сыворотке крови животных происходило преимущественно за счет выработки альбуминов, служащих основным пластическим материалом для роста и развития плода и новорожденного, и γ-глобулинов.

Животные, которым применяли PS-2, Prevention-N-Е, ПДЭ с Е-селен, Prevention-N-B-S и АСД (Ф-2) с элеовитом превосходили контрольных сверстниц по содержанию γ-глобулинов в сыворотке крови после отела на 0,8 г/л, 2,3, 0,7, 1,8 и 1,9 г/л соответственно.

7. В первой серии опытов биопрепараты PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е- селен оказывали нормализующее воздействие на синтез аминотрансфераз. Активность АЛТ после отела оказалась достоверно ниже у коров опытных групп по сравнению с контролем на 11,1 ед./л, 8,02 и 9,49 ед./л, а АСТ – на 16,54 ед./л, 13,44, 15,54 ед./л соответственно (Р<0,05).

8. Инъекции биопрепаратов глубокостельным коровам препятствовали сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза, по сравнению с контрольными группами, которым биопрепараты не применялись, повышая уровень резервной щелочности крови и, тем самым, стимулируя буферные системы организма. Животные опытных групп после отела превосходили контрольных по данному показателю на 4,0 - 3,3 об % СО2.

9. Биопрепараты оказывали стимулирующий эффект на минеральный обмен в организме, так как выявлено достоверное повышение уровня общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови стельных и новотельных коров.

10. Применение коровам в заключительную треть стельности биопрепаратов: PS-2, Prevention-N-Е, ПДЭ+Е-селен, Prevention-N-B-S и АСД (Ф-2)+элеовитом способствовало активизации факторов неспецифической резистентности и иммунологической реактивности организма. Так, новотельные коровы опытных групп превосходили сверстниц в контроле по фагоцитарной активности лейкоцитов на 2,1-4,3 %, фагоцитарному индексу – на 0,3-1,3 ед., бактерицидной активности сыворотки – на 3,2- 7,6%, лизоцимной активности плазмы крови – на 1,6-2,8 %, концентрации иммуноглобулинов – на 0,5-2,9 мг/л соответственно (Р<0,05).

11 Биопрепараты способствуют наиболее полной реализации биоресурсного потенциала продуктивных качеств молочного скота.

В первой серии опытов коровы, которым применяли PS-2, Prevention-N-Е и ПДЭ+Е-селен, превалировали по удою за 305 дней лактации над контрольными животными на 263 кг, 478 и 186 кг соответственно.

Во второй серии опытов, под воздействием препаратов Prevention-N-B-S и АСД (Ф-2) + элеовитом удой коров опытных групп был больше, чем в контроле на 216 и 432 кг соответственно.

На фоне применения биопрепаратов глубокостельным коровам установлено улучшение физико-химических и микробиологических показателей сырого коровьего молока, которые отвечали требованиям ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» и ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

12. Экономическая эффективность применения биопрепаратов PS-2, Prevention-N-Е, ПДЭ с Е-селен, Prevention-N-B-S и АСД (Ф-2) с элеовитом в технологии воспроизводства молочного скота с целью профилактики болезней послеродового периода и реализации продуктивных качеств коров составила из расчета на 1 руб. дополнительных затрат 3,61 руб., 7,08 руб., 2,30 руб., 2,75 руб. и 7,84 руб. соответственно.

Предложения производству

2) внутримышечно инъецировать комплексный биопрепарат Prevention- N-Е стельным сухостойным коровам трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела в дозе по 10,0 мл;

3) внутримышечно инъецировать биопрепарат PS-2 глубокостельным коровам трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела в дозе по 10,0 мл.

II Предлагаем производству способы повышения неспецифической устойчивости организма глубокостельных коров, профилактики болезней послеродового периода и реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота:

1) внутримышечно инъецировать коровам АСД (Ф-2) с элеовитом за 60-55 суток до предполагаемого отела в соотношении 1:9 в дозе 10 мл;

2) вводить внутримышечно коровам биопрепарат Prevention-N-B-S за 45-40 сут., 25-20, 15-10 сут. до предполагаемого отела в дозе 10 мл.

Следует учесть, что выбор биопрепарата осуществляется с учетом эпизоотической обстановки и чувствительности микрофлоры к компонентам препаратов. Prevention-N-Е, PS-2 и Prevention-N-B-S предупреждают послеродовые осложнения, улучшают воспроизводительные и продуктивные качества молочных коров, за счет активизации гемопоэза, метаболизма, избирательной мобилизации аминотрансфераз и факторов клеточного и гуморального звеньев неспецифической резистентности организма, при более выраженном соответствующем эффекте Prevention-N-Е и Prevention-N-B-S.

Перспективы дальнейшей разработки темы

Изучение комплексного воздействия разработанных иммунотропных препаратов Prevention-N-Е и Prevention-N-B-S на организм крупного рогатого скота разных половозрастных групп в зависимости от системы и способа содержания.

Перспективным направлением дальнейшей разработки темы является коррекция нарушений метаболических процессов у коров в периоды сухостоя и лактации, разработка алгоритмов по терапии патологий молочной железы и акушерско-гинекологических заболеваний активизацией неспецифической резистентности организма комплексными биопрепаратами и, как следствие, наиболее полная реализация биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств.

Научно-практическую значимость представляет исследование целесообразности использования биопрепаратов Prevention-N-Е и Prevention-N-B-S в других отраслях животноводства.

Список использованной литературы

1. Абилов, А.И. Влияние теплового стресса на воспроизводительную способность голштинизированных молочных коров ч/п породы / А.И. Абилов, Н.В. Жаворонкова, Ш.Н. Насибов, С.Ф. Абилова // Ж.: Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. -№2-1.- С. 108-115.

2. Абрамова, Н.И. Взаимосвязь продолжительности использования коров молочных пород с кровностью по голштинской породе / Н.И. Абрамова, О.Н. Бургомистрова, О.Л. Хромова // Зоотехния. 2018. - № 1. - С.12-16.

3. Авдеенко, В.С. Конкретизация лечебно-профилактических мероприятий при субинволюции матки и повышении плодовитости у мясного скота / В.С. Авдеенко, С.В. Федотов, А.Т. Жажгалиева // Вестник Алтайского государственного аграрного университета.- Барнаул, 2016.- № 11(145).- С.130134.

4. Авдеенко, В.С. Апробация гормональных препаратов для синхронизации полового цикла и индукции овуляции у мясного скота / В.С. Авдеенко, А.В. Молчанов, А.Т. Жажгалиева, С.П. Перерядкина, Ж.О. Кемешев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета.- Оренбург, 2018.- № 3 (71).- С. 190-193.

5. Авзалов, М.Р. Состояние и основные направления развития отрасли молочного скотоводства в России / М.Р. Авзалов, Р.Г. Колевид // Российский электронный научный журнал.- Уфа, 2017.- С. 110-121.

6. Автайкина, Е.В. Проблемы и перспективы развития АПК и сельских территорий / Е.В. Автайкина, О.А. Аничкина, Л.В. Гайдаренко, С.А. Калитко, Е.Г. Коваленко, Г.А. Костенюкова и др.// Монография.- Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2014.- 281 с.

7. Аглюлина, А.Р. Влияние синтетического иммуномодулятора тимогена на кровь глубокостельных коров // А.Р. Аглюлина // Известия ОГАУ. - Оренбург, 2011. - №31-1. - С. 111-112.

8. Амерханов, Х.А. Мясное скотоводство в России и за рубежом / Х.А. Амерханов // Монография.- М., 2004.- 300 с.

9. Андреева, А.В. Эффективность препаратов прополиса при эндометрите коров /А.В. Андреева // Ветеринария. – М., 2003.- № 6.- С. 30 - 32.

10. Анзарова, А. Пути повышения воспроизводительной функции высокопродуктивных коров / А. Анзарова, Н. Иванова, В. Кутровский // Молочное и мясное скотоводство.- Балашиха, 2009.- С. 14-15.

11. Арбузов, И.Н. Влияние технологических факторов на продуктивную и репродуктивную функцию крупного рогатого скота / И.Н. Арбузов, А.Н. Масалов, С.В. Мошкина, Н.А. Малахова, Е.И. Кривоплясов // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. 2014.- №3. - С. 138-141.

12. Архипов, А.В. Углеводы кормов: функции, достоинства, проблемы/Архипов А.В.//Ж.: Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2014. -№9. -С. 46-63.

13. Бабухин, С.Н. Системные метаболические нарушения в организме сухостойных коров / С.Н. Бабухин, В.С. Авдеенко, И.И. Калюжный, С.Н. Тресницкий, С.П. Переделкина // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий: мат. междунар. науч.-практ. конф.- Саратов, 2017.- С. 14-17.

14. Багманов, М.А. Почему высокоудойные коровы подвержены маститу / М.А. Багманов, Г.Р. Юсупова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.- Казань, 2016.- Т. 225.- № 1.- С. 12-13.

15. Баженова, Н.Б. Профилактика акушерской патологии у высокопродуктивных коров при применении кормовой смеси «Бизон» / Н.Б. Баженова, Т.О. Дмитриева, С.С. Мейсаром // Вопросы нормативноправового регулирования в ветеринарии.- СПб., 2015.№ 4.- С. 149-152.

16. Баймишев, М.Х. Профилактическая эффективность адаптогенов при патологии послеродового периода у коров / М.Х. Баймишев, В.С. Григорьев // Ветеринария.- 2010. - №6. - С. 39-42.

17. Баймишев, Х.Б. Воспроизводительная способность коров голштинской породы в условиях интенсивной технологии производства молока / Х.Б. Баймишев, В.В. Альтергот // Известия Самарской ГСХА. - 2011. - Вып.1. - С. 67-70.

18. Баймишев, Х.Б. Применение препарата Метролек-О для коррекции патологии репродуктивной функции молочных коров / М.Х. Баймишев, Х.Б. Баймишев, И.В. Мешков, О.Н. Пристяжнюк // Известия Самарской ГСХА. - 2016. - Т. 1, № 2. - С. 57-60.

19. Баймишев М.Х. Профилактика послеродовой патологии препаратом цимактин / М.Х. Баймишев, Х. Б. Баймишев, В.В. Землянкин, Л. А. Минюк, А.В. Нечаев // Успехи современной науки.- 2017. - Т. 9. - №. 4. - С. 7-11.

20. Байтеряков Д.Ш. Биохимический профиль крови у коров с нарушениями обмена веществ / Д. Ш. Байтеряков, О. А. Грачева, М. Г. Зухрабов // Ученые записки Казанской ГАВМ им. Н. Э. Баумана. - 2015. - № 222 (2). - С. 21-24.

21. Байтлесов, Е.У. Испытание прогестерона как средства для снижения эмбриональной смертности / Е.У. Байтлесов, С.Г. Канатбаев, Ф.Н. Насибов, Е.А. Тяпугин, В.А. Титова // Ветеринарная патология.- Ростов-на-Дону, 2007.- № 2 (21).- С. 231-233.

22. Байтлесов, Е.У. Нормализация репродуктивной функции коров при кистах яичников / Е.У. Байтлесов. Н.Ф. Насибов, С.Н. Хилькевич, В.А. Титова, Е.А. Тяпугин // Ветеринарная патология.- М., 2007.- № 2 (21).- С. 128-133.

23. Бардюков, А.М. Производственное использование молочных коров в хозяйствах московской области/ А.М. Бардюков, Д.Д. Кушнерова, С.А. Козлов // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня основания ФГБОУ ВО МГАВМиБ, 2019. - С. 207-208.

24. Басова, Н.Ю. Респираторные болезни молодняка крупного рогатого скота инфекционной этиологии в условиях Северного Кавказа: Автореф. дис. докт. ветеринар. наук / Н.Ю. Басова. -Краснодар, 2002. - 42 с.

25. Басовский, Н.З. Методические рекомендации по разработке и оптимизации программ селекции в молочном животноводстве / Н.З. Басовский, В.М. Кузнецов // ВНИИРГЖ. - С.-Петербург,1977. -21 с.

26. Батанов, С.Д. Продуктивное долголетие и воспроизводительные качества коров чёрно-пестрой породы отечественной и голландской селекции / С.Д. Батанов, М.В. Воторопина, Е.И. Шкарупа // Зоотехния. - Москва, 2011. - № 3. - С. 2-4.

27. Белкин, Б.Л. Рекомендации по улучшению качества молока в Орловской области / Б.Л. Белкин, В.Н. Масалов, Т.В. Попкова. - Орел, - 2014. - 31 с.

28. Белобороденко, М.А. Инновационные технологии в профилактике бесплодия / М.А. Белобороденко, А.М. Белобороденко, Т.А. Белобороденко // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2007. - №4.- С. 40-42.

29. Белобороденко, М.А. О функциональном состоянии организма и органов репродукции при дефиците двигательной активности животных / М.А. Белобороденко, А.М. Белобороденко, Т.А. Белобороденко // Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Курган, 2010. - Т. 2. - С. 31-34.

30. Белобороденко, М. А. Воспроизводство и профилактика бесплодия коров. / М. А. Белобороденко, Т. А. Белобороденко, А. М. Белобороденко // Ж.: Мир Инноваций. -2017. -1. -С. 51-55.

31. Белова, С.Н. Анализ причин низкого выхода телят и разработка рекомендаций по улучшению воспроизводительных качеств коров/ С.Н. Белова, Е.А. Кишняйкина, Н.А. Ларина //Достижения науки и техники АПК,2017. – №2 (31). – С. 55-58.

32. Биктеев, Ш.М. Гематологические показатели у глубокостельных коров на фоне введения тимогена / Ш.М. Биктеев // Вестник ветеринарии. – Оренбург, 2000. - Вып. 3. – С. 28-29.

33. Бильков, В.А. Особенности лактации высокопродуктивных коров в стадах с беспривязным содержанием / В. А. Бильков, Г. П. Легошин, Е. А. Тяпугин // Зоотехния. - 2008. - №2. - С. 14-16.

34. Битюков, Е. И. Взаимосвязь резистентности и воспроизводительной функции животных / Е. И. Битюков // Научно-прикладные аспекты состояния и перспективы развития животноводства и ветеринарной медицины - Курск, 2001. - С. 3-5.

35. Боголюбова, Н.В. Применение шунгита в рационах высокопродуктивного рогатого скота / Н.В. Боголюбова, В.Н. Романов, В.А. Девяткин // Известия СГСХА. - 2016. - №2. - С. 63-66.

36. Бояринцев, Л.Е. Разработка и применение препаратов интерферона и биологически активных добавок в ветеринарии: aвтореф. дис. д-pa. вет. наук / Л.Е. Бояринцев // Воронеж, 2003. - 44 с.

37. Бритвина, И.В. Анализ результатов ветеринарной диспансеризации в молочном скотоводстве вологодской области / И.В. Бритвина,Е.А. Рыжакина, А.С. Новиков // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета, 2018. - №3 - С. 124-131.

38. Бугров, П.С. Молочная продуктивность и воспроизводительная способность высокопродуктивных коров в зависимости от наследственных факторов / П.С. Бугров, Н.В. Иванов, Д. Абылкасымов, Н.П. Сухарев // Молочное и мясное скотоводство. - М., 2016. - № 8.- С. 27-30.

39. Буряков, Н.П. Оценка полноценности рационов крупного рогатого скота / Н.П. Буряков // Молочная промышленность. 2014. - №7. - С. 19-24

40. Быданцева, Е. Зависимость продуктивного долголетия коров от генетических факторов / Е. Быданцева, О. Кавардакова // Молочное и мясное скотоводство. - Москва, 2012. - № 3. - С. 17- 18.

41. Варава, А. Е. Распространение послеродового эндометрита у коров в хозяйствах Ростовской области / А. Е. Варава, Л. Г. Войтенко, Е. И. Нижельская, О. С. Войтенко // Актуальные проблемы и методические подходы к диагностике, лечению и профилактике болезней животных: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 2017. - С. 24-26.

42. Вареников, М.В. Применение интерферонов для профилактики ранней эмбриональной смертности у молочных коров / М.В. Вареников, А.А. Гольдина, А.П. Хмылов, А.С. Оборин // Ж.:Молочное и мясное скотоводство. - Москва, 2013. -№5. - С. 27-29.

43. Васильева, О.К. Динамика показателей продуктивного долголетия коров в сельскохозяйственных предприятиях России / Васильева О.К. // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - 2020. - №3(60). - С. 80-87.

44. Ваттио, М.А. Пищеварение и кормление. Техническое руководство по производству молока / М.И. Ваттио, Т. Ховард // Международный институт по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока. – 1994 -148 с.

45. Вахитов, И.И. Изучение этиологии и распространения послеродовых эндометритов у коров в хозяйствах Республики Татарстан / И.И. Вахитов, М.А. Багманов, Р.К. Шаев, А.Р. Хасанов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – Казань, 2012. - Т. 211. - С. 229-233.

46. Великанов, В.И. Физиологическое состояние, становление неспецифической резистентности и иммунологического статуса телят раннего постнатального периода онтогенеза после применения тимогена, полиоксидония, рон- колейкина и синэстрола 2 % коровам матерям перед отелом / В.И. Великанов, А.В. Кляпнев, Л.В. Харитонов, С.С. Терентьев // Коллективная монография / Нижний Новгород, 2020. - 224 С.

47. Веремей, Э.И. Стрессовое состояние организма и его влияние на продуктивность коров в молочных комплексах / Э.И. Веремей, В.М. Руколь, В.А. Журба, В.А. Комаровский, В.А. Ховайло // Ученые записки учреждения образования Витебская ордена Знак почета государственная академия ветеринарной медицины.- Минск, 2011.- Т. 47.- № 2-1.- С. 143-145.

48. Веротченко, М.А. Особенности обмена веществ у высокопродуктивных коров в зависимости от кормления, содержания и факторов окружающей среды / М.А. Веротченко, И.В. Гусев, Р.А. Рыков // Дубровицы, 2013. - 56 с.

49. Виноградова, Н.Д. Продолжительность использования молочных коров в зависимости от интенсивности роста и продуктивности в первую лактацию / Н.Д. Виноградова, Р.В. Падерина // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. -2015. - № 40. - С. 82-86.

50. Войтенко, Л.Г. Профилактика послеродового эндометрита у коров применением ежедневного моциона / Л.Г. Войтенко, В.Я. Никитин // Вестник Мичуринского ГАУ. - 2011. - № 4. - С. 14-17.

51. Волгин, В.И. Полноценное кормление молочного скота – основа реализации генетического потенциала продуктивности / В.И. Волгин, Л.В. Романенко, П.Н. Прохоренко, З.Л. Федорова, Е.А. Корочкина // Монография. - Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных, 2018. - 134 с.

52. Волков, А.Х. Обоснование применения активированного энергопротеинового концентрата «Биогуммикс» в животноводстве / А.Х. Волков, Э.К. Па- пуниди, Г.Р. Юсупова, Л.Ф. Якупова, Н.В, Николаев, Т.М. Закиров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.- Казань, 2017.- Т.229.- №1.- С.41-44.