Профилактика маститов в реализации биологического потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств коров

С целью профилактики мастита коров нами были использованы иммунотропные препараты, разработанные учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-A-M и Prevention-N-В- S, а также лекарственный препарат Мастинол, который применялся в хозяйстве.

Для профилактики мастита коровам 1-й опытной группы внутримышечно вводили Prevention-N-A-M в дозе 10 мл за 45- 40, 25-20, 15-10 суток до отела, 2-ой опытной группы – Prevention-N-В-S, 3-й опытной группы – Мастинол в указанной дозе и в те же периоды времени, коровам контрольной группы препараты не применялись.

В ходе первого этапа исследования было изучено влияние указанных препаратов на клинико-физиологическое состояние коров, их воспроизводительные качества, заболеваемость маститом, оценена динамика морфологических показателей крови, биохимических показателей сыворотки крови, неспецифической резистентности организма, молочной продуктивности, проведена ветеринарно-санитарная экспертиза молока коров.

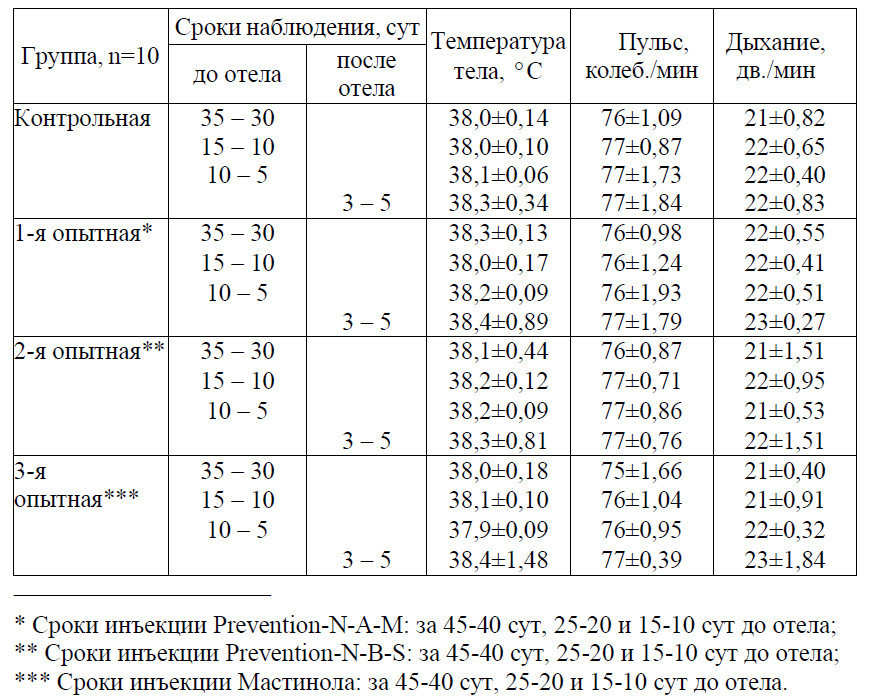

Клинико-физиологическое состояние коров

Результаты исследований клинико-физиологического состояния организма коров подопытных групп свидетельствуют о том, что на фоне иммунопрофилактики организма параметры температуры тела, частоты сердечных сокращений и дыхательных движений в период опыта были в пределах физиологических норм.

Температура тела животных 1-й, 2-й и 3-й опытных и контрольной групп в период с 35-30 до 10-5 дней до родов оказалась в рамках физиологических норм и варьировала в интервалах 38,3±0,13 – 38,2±0,09оС, 38,1±0,44 – 38,2±0,09оС, 38,0±0,18 – 37,9±0,09оС, 38,0±0,14 – 38,1±0,06оС соответственно.

Пульс животных 1-й, 2-й и 3-й опытных и контрольной групп в интервале с 35-30 до 10-5 дней до родов увеличился с 76±0,98 до 76±1,93, с 76±0,87 до 77±0,86, с 75±1,66 до 76±0,95, с 76±1,09 до 77±1,73 ударов в минуту соответственно.

Дыхательные движения животных 1-й, 2-й и 3-й опытных и контрольной групп с 35-30 до 10-5 дней до родов варьировались в следующих интервалах: 22±0,55 – 22±0,51, 21±1,51 – 21±0,53, 21±0,40 – 22±0,32, 21±0,82 – 22±0,40 вдоха в минуту соответственно.

Таким образом, анализ таблицы показал, что разница физиологических показателей подопытных животных была незначительной и иммунотропные препараты, использованные в экспериментах, не влияли на физиологическое состояние коров.

Воспроизводительные качества коров и заболеваемость маститом

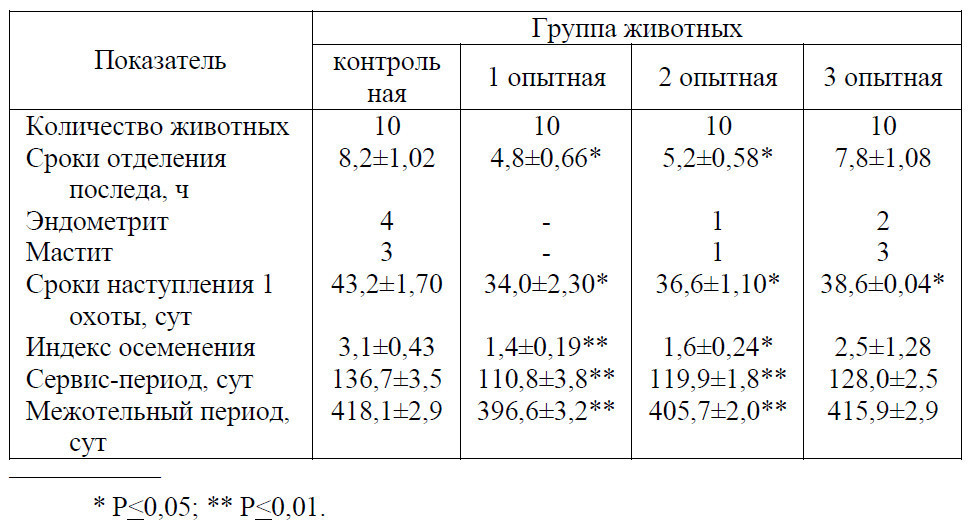

В первом этапе научно-хозяйственного опыта по профилактике мастита коров нами проведен анализ воспроизводительных качеств и профилактической эффективности препаратов. Воспроизводительную способность исследовали по индексу-осеменения, продолжительности сервис- и межотельного периодов. Кроме этого, проведен анализ заболеваний послеродового периода, таких как задержание последа и эндометриты, т.к. эти патологии оказывают непосредственное воздействие на молочную железу и ее заболеваемость маститом. Результаты исследований данных статистической отчетности по анализу воспроизводительной функции коров представлены в табл. 19.

Установлено, что если в контрольной группе животных сроки отделения плодных оболочек составили в среднем 8,2±1,02 часа, то в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах – 4,8±0,66, 5,2±0,58 и 7,8±1,08 часа, то есть ниже на 3,4, 3,0 и 0,4 часа соответственно (Р<0,05).

Из числа заболеваний послеродового периода у 4 коров контрольной группы выявлен послеродовой эндометрит. В то же время в 1-й опытной группе указанное гинекологическое заболевание не зарегистрировано, во 2-й – выявлено только у 1 коровы, в 3-ей опытной диагностирован у 2 коров.

После отела у 3 коров контрольной группы зарегистрировано клиническое течение мастита, в то время в 1-й опытной группе воспаление молочной железы не зарегистрировано, во 2-й – выявлено только у 1 коровы, в 3-ей опытной диагностировано у 3 коров.

Следовательно, внутримышечная инъекция животным 1-й и 2-й опытных групп иммунотропных препаратов Prevention-N- A-M и Prevention-N-B-S, а также применение лекарственного препарата Мастинол в 3-ей опытной группе, способствовали сокращению сроков отделения последа и предупреждали послеродовой эндометрит и заболевание маститом.

Первая половая охота у коров в 1-й опытной группе (34,0±2,30 сут) наступала раньше на 9,2 сут (Р<0,05), во 2-й опытной (36,6±1,10 сут) – на 6,6 сут (Р<0,05), в 3-ей опытной (38,6±0,04) – на 4,6 сут (Р<0,05), чем в контроле (43,2±1,70 сут).

Индекс осеменения коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп (1,4±0,19, 1,6±0,24, 2,5±1,28) оказался ниже в 2,2 (Р<0,05), 1,9 (Р<0,05) и 1,2 раза соответственно, чем у животных контрольной группы (3,1±0,43).

Сервис-период у коров 1-й опытной группы (110,8±3,8 сут) был короче на 25,9 сут (Р<0,01), 2-й опытной (119,9±1,8 сут) – на 16,8 сут (Р<0,01), 3-й опытной (128,0±2,5 сут) – на 8,7 сут, чем в контроле (136,7±3,4 сут).

Следовательно, после применения иммунотропных препаратов у коров сокращались сроки наступления половой охоты, индекс осеменения и сервис-период.

Диагностика мастита основывалась на данных анамнеза и клинического исследования. Анамнезом установили благополучие хозяйства в отношении заразных и незаразных болезней, системы кормления и содержания животных. Клиническое исследование начинали с осмотра животных, измерения температуры тела, частоты пульса, дыхания. Затем определяли состояние кожи, лимфатических узлов.

Пробным доением определяли тонус сфинктера соскового канала, а также аномалию соскового канала, обусловливающих слабо-, тугодойкость и непроизвольное истечение молока (лакторею), количество и органолептические свойства секрета. Обнаружение в секрете хлопьев или сгустков, выявляемых осмотром, является одним из признаков мастита.

Следует особо отметить, что в 1-й опытной группе клинический мастит не был диагностирован, в 2-й опытной группе диагностирован у одной коровы, в 3-й опытной группе – у двух коров, в контрольной группе – у трех коров.

Таким образом, результаты опытов свидетельствуют о том, что профилактика мастита коров 1-й опытной группы иммунотропным препаратом Prevention-N-A-M оказалась наиболее эффективной, чем во 2-й и 3-й опытных группах.

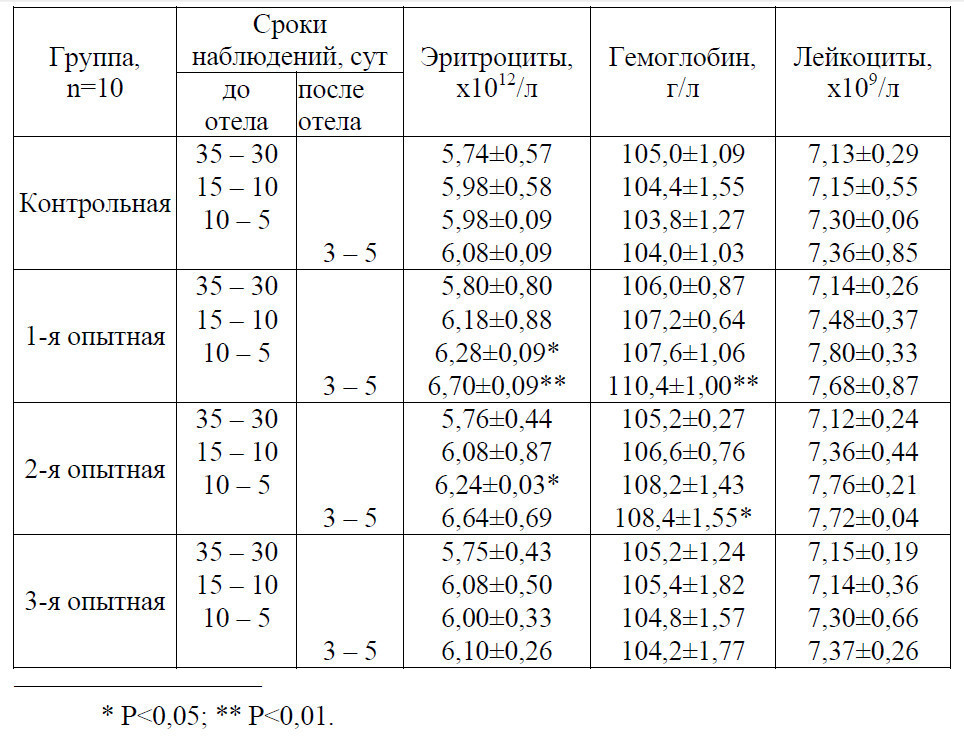

Морфологический профиль крови

Результаты гематологических анализов показали, что содержание эритроцитов в крови коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп было выше по сравнению с контрольной: за 35-30 дней до отела – на 1,04, 0,35, 0,17 % соответственно, за 15-10 дней до отела – на 3,34, 1,67, 1,67 %, за 10-5 дней до отела – на 5,01, 4,35, 0,33 % (Р<0,05), через 3-5 дней после отела – на 10,19 (Р<0,01), 9,21, 0,32 % соответственно (табл. 20).

Уровень гемоглобина в крови коров опытных групп также оказался выше, чем в контрольной группе. Кроме того, разница в анализируемых гематологических показателях у животных контрольной и 1-й, 2-й и 3-й опытных групп была статистически значимой в определенные периоды времени исследования. Так, у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 3-5-е сутки после отела уровень гемоглобина оказался на 6,2, 4,2 и 0,2 % соответственно (Р<0,05-0,01). Однако разница между данными, полученными после применения иммунотропных препаратов Prevention-N-A- M, Prevention-N-В-S, хотя и была несколько выше у коров 1-й опытной группы (на 0,8 % за 35-30 суток до отела, на 0,6 % за 15-10 суток до отела, на 0,5 % за 10-5 суток до отела и на 1,8 % на 3-5-е сутки после отела), но оказалась несущественной.

Таким образом, увеличение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови животных опытных групп свидетельствует об улучшении их кроветворения под воздействием иммунотропных препаратов Prevention-N-A-M и Prevention-N-В-S. Препарат Мастинол, использованный в 3-й опытной группе, такими свойствамине обладает.

Общее количество лейкоцитов в крови глубокостельных коров контрольной и 3-й опытной групп варьировало в период исследований с 7,13±0,09 до 7,36±0,85×109/л, с 7,14±0,36 до 7,37±0,26×109/л, а у сверстниц 1-й и 2-й опытных групп увеличивалось с 7,14±0,26 до 7,80±0,33×109/л и с 7,12±0,24 до 7,62±0,04×109/л соответственно. Если количество лейкоцитов в крови коров контрольной и 3-й опытной групп через 3-5 суток после отела повышалось на 0,06×109/л (т.е. на 0,8 %) и 0,07×109/л (т. е. на 1,0 %), то в 1-й и 2-й опытных группах, наоборот, уменьшалось на 0,12×109/л (т.е. на 1,5 %) и на 0,04×109/л (или на 0,5 %) соответственно. При этом животные 1-й и 2-й опытных групп по указанному параметру превосходили как 3-ю опытную, так и контрольную.

Устойчивая динамика количества лейкоцитов в крови коров на фоне внутримышечных инъекций иммунотропных препаратов свидетельствует об активации клеточных факторов неспецифической защиты организма. Наиболее очевидный соответствующий эффект продемонстрировал Prevention-N-A- M, нежели Prevention-N-B-S, однако эта разница была незначительной (Р>0,05).

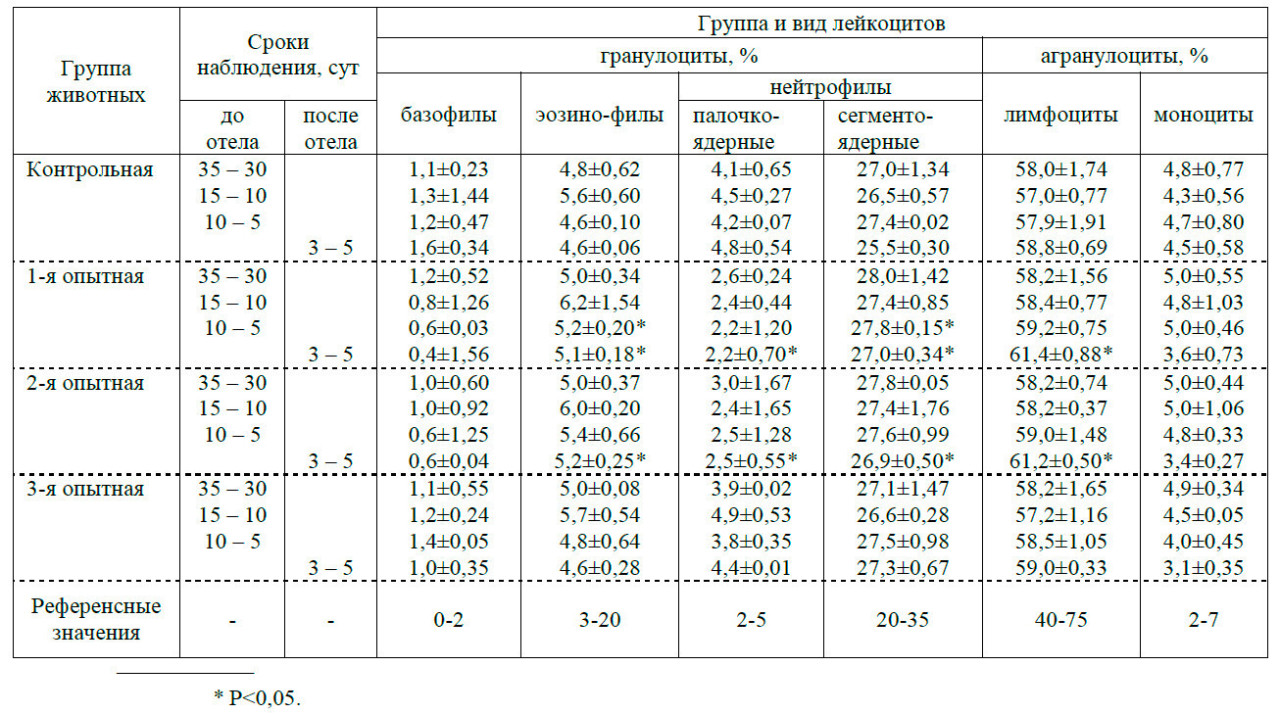

Лейкоцитарный профиль крови коров контрольной и опытных групп до и после отела представлен в табл. 21.

Анализ лейкоцитарной формулы показал, что изменение количества базофилов в крови животных контрольной и 1-й, 2-й и 3-й опытных групп независимо от срока наблюдения до и после отела было статистически недостоверным. Указанные гранулоциты варьировали в крови глубокостельных и новотельных коров в узком диапазоне: в контроле – с 1,1±0,23 до 1,3±1,44 %, в 1-й опытной группе – с 0,4±1,56 до 1,2±0,52 %, во 2-й опытной группе – с 0,6±0,04 до 1,0±0,92 %, в 3-й опытной группе – с 1,0±0,35 до 1,4±0,05 %.

Если количество эозинофилов в крови подопытных коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп повышалось в последний период стельности за 35-30 – 15-10 суток до отела с 4,6±1,73 до 5,6±0,60 %, с 5,0±0,34 до 6,2±1,54 %, с 5,0±0,37 до 6,0±0,20 %, с 5,0±0,08 до 5,7±0,54 %, то за 10-5 суток до отела отмечено понижение указанных гранулоцитов до 4,6±0,06 %, 5,1±0,30 %, 5,2±0,50 % и 4,6±0,28 % соответственно. Если у новотельных коров контрольной группы количество эозинофилов в крови осталось неизменным (4,6±0,06 %), то в 1- й, 2-й и 3-й опытных группах – уменьшилось (5,1±0,30, 5,2±0,50 и 4,6±0,28). Количество эозинофилов в крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп было выше по сравнению с контролем за 35-30 суток до отела на 4,0, 4,0 и 4,0 %, за 15-10 суток до отела –на 9,6, 7,1 и 1,7 %, за 10-5 суток до отела – на 13,0 (Р<0,05), 17,3 (Р<0,05) и 4,3 % и через 3-5 суток после отела – на 13,3 (Р<0,05), 15,5 и 2,2 % соответственно.

Учитывая, что эозинофилы являются стресс-тестирующим фактором, уменьшение их количества в крови за 10-5 суток до отела и на 3-5 сутки после отела свидетельствует о том, что животные испытывали стресс. Однако, учитывая, что количество этих форменных элементов было больше в крови животных опытных групп, можно предположить, что использованные иммунотропные препараты оказывали хотя и незначительное, но антистрессовое действие.

Установлено, что содержание палочкоядерных форм нейтрофилов в крови коров контрольной, 1-й,

2-й и 3-й опытных групп последовательно снижалось к отелу, а именно в период за 35-30 – 10-5 суток до отела с 4,5±0,27 до 4,1±0,65 %, с 2,6±0,24

до 2,2±1,20 %, с 3,0±1,67 до 2,4±1,28 % и с 3,8±0,35

до 4,9±0,53% соответственно.

Через 3-5 суток после отела у животных

контрольной и 3-й опытной групп данные этого показателя повысились до 4,8±0,54

и 4,4±0,01 % соответственно, в то время как в 1-й и

2-й опытной группах

остались неизменными – 2,2±0,70

и 2,5±0,55 %. Следует констатировать тот факт, что содержание палочкоядерных форм нейтрофилов в крови коров 1-й и 2-й опытных групп было ниже, нежели в контроле: за 35-30 суток до отела – на 1,5 и 0,9 %, за 15-10 суток до отела – на 2,1 и 2,1 %, за 10-5 суток до отела – на 2,0 и 1,8 % и на 3-5-е сутки после отела – на 2,6 (Р<0,05) и 2,3 % (Р<0,05) соответственно. Тогда как в 3-й опытной группе этот показатель не имел существенной разницы с данными контрольной

группы. В динамике сегментоядерных нейтрофилов в

крови подопытных коров до и после отела не выявлено определенной закономерности. Следует отметить, что количество этих форм нейтрофилов в крови животных

1-й, 2-й и 3-й опытных групп до отела оказалось

выше, чем в контроле:

за 35-30 суток до отела на 1,0, 0,8 и 0,1 %, за 15-10 суток до отела – на 0,9, 0,9 и 0,1 %,

за

10-5 суток до отела – на 0,4 (Р<0,05), 0,2 и 0,1 %, то через 3-5 суток после отела, наоборот,

ниже – на 1,5 (Р<0,05), 1,4 (Р<0,05) и 1,8 % соответственно. Однако в 3-й опытной и контрольной группах существенной разницы не выявлено.

Учитывая, что нейтрофилы обладают выраженным фагоцитозом, установленные качественные изменения в стадиях их развития свидетельствуют об активизации клеточного звена неспецифической резистентности организма под воздействием апробированных иммунотропных препаратов.

Установлено, что если содержание лимфоцитов в крови коров контрольной группы варьировало в исследуемые сроки до и после отела с 57,0±0,77 до 58,8±0,69 %, то в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах оно последовательно повышалось от начала опыта к его концу с 58,2±1,56 до 61,2±0,50 %, с 58,2±0,37 до 61,4±0,88 % и с 58,2±1,65 до 59,0±0,33 %. Причем количество лимфоцитов в крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп за весь период исследований было выше, чем в контроле: за 35-30 суток до отела – на 0,2, 0,2 и 0,2 %, за 15-10 суток до отела – на 1,4, 1,2 и 0,2%, за 10-5 суток до отела – на 1,3, 1,1 и 0,6 % и через 3-5 суток после отела – на 2,6 (Р<0,05), 2,4 % (Р<0,05) и 0,2 % соответственно.

Полученные данные позволяют заключить, что использованные иммунотропные препараты активизировали продукцию лимфоцитов кроветворными органами. Более выраженный иммуностимулирующий эффект оказывал Prevention-N-A-M.

Количество моноцитов в крови коров 1-й опытной группы было выше по сравнению с контрольными данными за 35-30 суток до отела – на 0,2 %, за 15-10 суток до отела – на 0,5 %, за 10-5 суток до отела – на 0,3 % и через 3-5 суток после отела – на 0,6 %. Животные 2-й опытной группы также превосходили контрольных сверстниц по уровню моноцитов в крови в все сроки исследований: за 35-30 суток до отела – на 0,2 %, за 15-10 суток до отела – на 0,7 %, за 10-5 суток до отела – на 0,1 % и через 3-5 суток после отела – на 0,4 %. Животные 3-й опытной группы превосходили контрольных сверстниц по уровню моноцитов в крови в отдельные сроки исследований: за 35-30 суток до отела – на 0,1 %, за 15-10 суток до отела – на 0,2 %, и через 3-5 суток после отела – на 0,1 %. Однако установленные изменения оказались недостоверными, то есть использованные иммунотропные препараты не повлияли на продукцию этих форменных элементов крови.

Таким образом, внутримышечная инъекция коровам иммунотропных препаратов за 45-40 сут, 25-20 и 15-10 сут до отела активизирует клеточные факторы неспецифической защиты и стрессоустойчивость организма, о чем свидетельствуют установленные нами физиологический лейкоцитоз, умеренная нейтропения со сдвигом ядра вправо, лимфоцитоз и эозинофилия, при более выраженном соответствующем эффекте иммунотропного препарата Prevention-N-A-M, нежели Prevention-N-B-S.

Биохимические показатели сыворотки крови

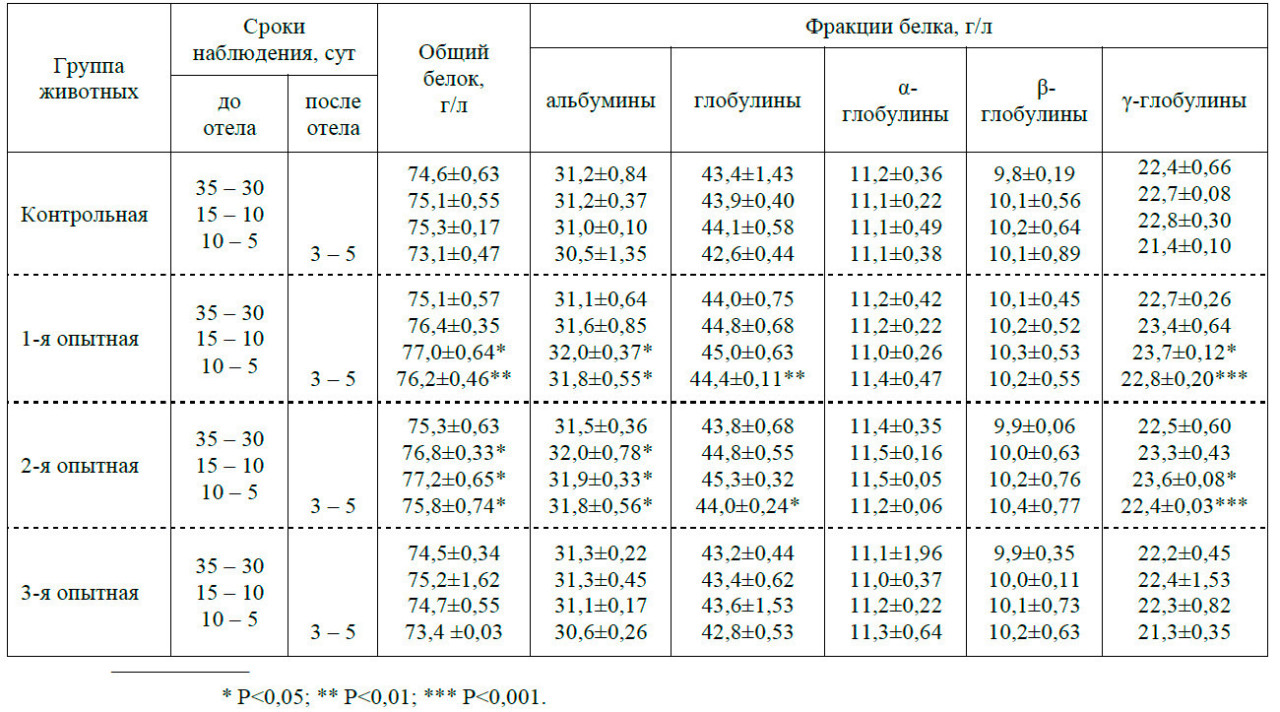

Результаты исследований белкового спектра сыворотки крови коров в динамике представлены в табл. 22.

Содержание общего белка в сыворотке крови коров контрольной и 1-й, 2-й и 3-й опытных групп за 35-30 суток до отела было в пределах 74,5±0,34 – 75,3±0,63 г/л (Р>0,05). За 15- 10 суток до отела количество общего белка в сыворотке крови коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп повысилось до 76,4±0,35, 76,8±0,33 и 75,2±1,62 г/л соответственно, что превышало контрольные данные (75,1±0,55 г/л) на 1,3, 1,7 и 0,1 г/л (Р<0,05). За 10-5 суток до отела содержание общего белка в сыворотке крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп повысилось (77,0±0,64, 77,2±0,65 и 75,7±0,55 г/л) и оно оказалось выше контроля (75,3±0,17 г/л) на 1,7, 1,9 и 0,4 г/л (Р<0,05). Установленная закономерность прослеживалась и после отела коров. Концентрация общего белка в сыворотке крови новотельных коров опытных групп составила в среднем 76,2±0,46, 75,8±0,74, 73,4±0,03 г/л соответственно и оказалась выше на 3,1, 2,7, 0,3 г/л по сравнению с контролем (73,1±0,47 г/л; Р<0,05-0,01).

Результаты приведенных исследований свидетельствуют о том, что внутримышечная инъекция коровам 1-й опытной группы Prevention-N-A-M, а 2-й опытной – Prevention-N-B-S вызывала стимуляцию синтеза белка в организме до и после отела. Более высокий соответствующий эффект оказывал Prevention-N-A-M (Р<0,05-0,01), нежели Prevention-N-B-S (Р<0,05).

Содержание альбуминов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп за 35-30 суток до отела находилось на уровне 31,2±0,84, 31,1±0,64, 31,5±0,36 г/л и

31,3±0,22 г/л соответственно (Р>0,05). За 15-10 суток до отела установлено повышение альбуминов в сыворотке крови коров 1- й, 2-й и 3-й опытных групп до 31,6±0,85, 32,0±0,78 и 31,3±0,45 г/л, что по сравнению с контролем (31,2±0,37 г/л) было выше на 0,4, 0,8 и 0,1 г/л или на 1,3 (Р>0,05), 2,5 (Р<0,05) и 0,3 % (Р>0,05). За 10-5 суток до отела уровень альбуминов в сыворотке крови коров опытных групп (32,0±0,37, 31,9±0,33 и 31,1±0,17 г/л) также оказался выше, чем в контроле (31,0±0,43 г/л), и эта разница была достоверной и составила 1,0, 0,9 и 0,1 г/л, то есть 3,2, 2,8 и 0,3 % (Р<0,05). Через 3-5 суток после отела содержание альбуминов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп снизилось до 30,5±1,35, 31,8±0,55, 31,8±0,56 и 30,6±0,26 г/л соответственно. Но, тем не менее, величины этого показателя были выше у коров опытных групп на 1,3, 1,3 и 0,1 г/л (или на 4,0, 4,0 и 0,3 %) соответственно по сравнению с контрольными данными (Р<0,05).

Следовательно, апробированные иммунотропные препараты способны активизировать синтез альбуминов, служащих основным пластическим материалом для роста и развития плода и новорожденного.

Общее количество глобулинов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп повышалось к концу стельности с 43,4±1,43 до 44,1±0,58 г/л, с 44,0±0,75 до 45,0±0,63 г/л, с 43,8±0,68 до 45,3±0,32 г/л, с 43,2±0,44 до 43,6±1,53 г/л соответственно. После отела у коров отмечено снижение глобулинов, как в контрольной, так и в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах и на 3-5 сутки их уровень составил соответственно 42,6±0,44 г/л, 44,4±0,11, 44,0±0,24, 42,8±0,53 г/л. Следует отметить, что содержание глобулинов у новотельных коров опытных групп оказалось выше на 1,8, 1,4 и 0,2 г/л или на 4,0, 3,1 и 0,5 % (Р<0,05-0,01), чем в контроле.

Содержание α-глобулинов в сыворотке крови коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп варьировало в узком диапазоне в течение всего срока наблюдения с 11,1±0,22 до 11,2±0,36 г/л, с 11,0±0,26 до 11,4±0,47, с 11,2±0,06 до 11,5±0,16, с 11,0±0,37 до 11,3±0,64 г/л соответственно и эти различия были недостоверными. Аналогичная закономерность прослеживалась и в динамике β-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови стельных и новотельных коров сравниваемых групп. При этом соответствующий диапазон колебаний составил 9,8±0,19 – 10,2±0,64 г/л, 10,1±0,45 – 10,3±0,53, 9,9±0,06 – 10,4±0,77, 9,9±0,35 – 10,2±0,63 г/л (Р>0,05).

Уровень γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке

крови коров контрольной в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах варьировал до отела и последовательно возрос с 22,4±0,66 до 22,8±0,30

г/л, с 22,7±0,26 до 23,7±0,12

г/л, с 22,5±0,60

до 23,6±0,08 г/л, с 22,2±0,45

до 22,4±1,53 г/л. Через 3-5 суток после отела содержание этих глобулинов в сыворотке

крови подопытных животных

снизилось: в контроле

– до 21,4±0,10 г/л, в 1-й опытной группе – до 22,8±0,20 г/л, во 2-й опытной –

до 22,4±0,03 г/л и в 3-й опытной – до 21,3±0,35 г/л. Сравнивая концентрацию γ-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных можно заключить, что в 1-й и 2-й опытных группах

она была выше, чем в контроле:

за 10-5 суток до отела соответственно на 0,9 и 0,8 г/л (на 3,7 и 3,3 %; Р<0,05), через 3-5 суток после отела – на 1,4 и 1,0 г/л (на 6,1 и 4,5 %; Р<0,001). В 3-й опытной

группе, где применялся Мастинол, достоверной разницы

не было выявлено.

Таким образом, понижение γ-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови подопытных коров после отела, можно предположить, связано с выработкой лактоглобулинов молозива, что опосредованно направлено на формирование колострального иммунитета у новорожденных телят. А достоверное повышение γ-глобулинов в сыворотке крови коров опытных групп как в последний период стельности, так и после отела, свидетельствует об активизации гуморального звена неспецифической резистентности организма коров-матерей под воздействием иммунотропных препаратов.

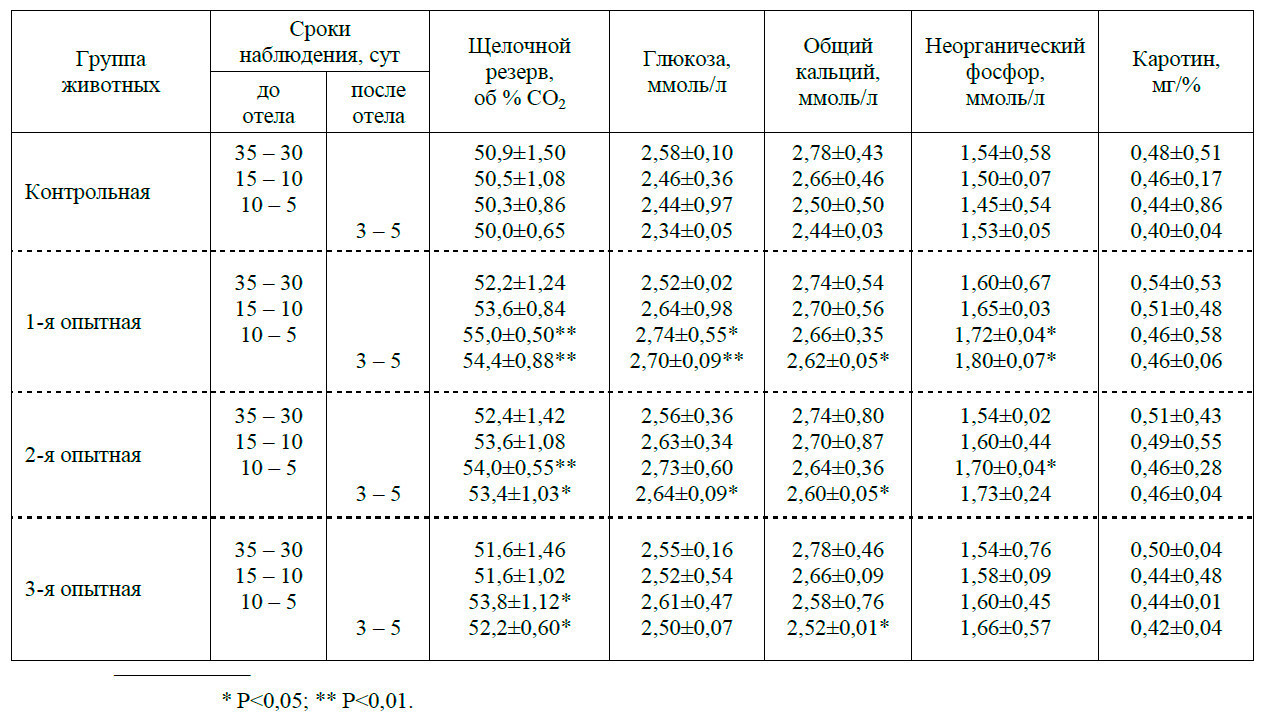

Показатели кислотно-щелочного состояния и углеводно- минерально-витаминного обмена в организме коров представлены в табл. 23.

Из данных этой таблицы следует, что резервная щелочность плазмы крови коров контрольной группы последовательно уменьшалась от начала опыта (за 35-30 суток до отела) к его концу (через 3-5 суток после отела) с 50,9±1,50 до 50,0±0,65 об % СО2. Указанный показатель кислотно- щелочного состояния организма у животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп увеличился в период наблюдения с 35-30 до 15- 10 суток до отела с 52,2±1,24 до 55,0±0,50, с 52,4±1,42 до 54,0±1,40 и с 51,6±1,06 до 53,8±0,05 об % СО2 соответственно и, наоборот, уменьшился к концу срока исследований, составил через 3-5 суток после отела 54,4±0,88, 53,4±1,03 и 52,2±0,05 об % СО2 соответственно и был достоверно больше показателя контрольной группы (Р<0,05-0,01).

При этом в течение всего срока исследований резервная щелочность плазмы крови коров оказалась выше в опытных группах по сравнению с контролем и оказалась достоверной. За 10-5 суток до отела показатель щелочного резерва плазмы крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп был больше контрольной на 4,7 об % СО2 (то есть на 9,3 %, Р<0,01), 3,7 об % СО2 (то есть на 7,3 %, Р<0,01) и 3,5 об % СО2 (то есть на 6,9 %, Р<0,05) соответственно.

В то же время животные 1-й, 2-й и 3-й опытных групп превосходили контрольных сверстниц по указанному показателю кислотно-щелочного состояния организма на 3-5 сутки после отела на 4,4 об % СО2 (то есть на 8,8 %, Р<0,01), 3,4 об % СО2 (или на 6,8%, Р<0,05) и 2,2 об % СО2 (или на 4,4%, Р<0,05) соответственно.

Следовательно, внутримышечная инъекция иммунотропных препаратов коровам способствовала повышению уровня резервной щелочности крови, т.е. стимулировала буферные системы организма при более выраженном эффекте Prevention-N-A-M.

Подобная закономерность выявлена и в динамике уровня глюкозы в крови коров. Концентрация глюкозы в крови коров контрольной группы последовательно уменьшалась с 2,58±0,10 (за 35-30 суток до отела) до 2,34±0,05 ммоль/л (через 3-5 суток после отела). Содержание глюкозы в крови коров опытных групп возрастало к концу срока стельности: в 1-й опытной – с 2,52±0,02 до 2,74±0,55 ммоль/л, во 2-й опытной – с 2,56±0,36 до 2,73±0,60 ммоль/л, в 3-й опытной – с 2,55±0,16 до 2,61±0,47 ммоль/л, а после отела отмечено некоторое понижение до 2,70±0,09, 2,64±0,09 и 2,50±0,07 ммоль/л.

Следует отметить, что концентрация глюкозы в крови коров опытных групп как до, так и после отела оказалась выше, чем в контроле. При этом установленная разница между животными 1-й опытной и контрольной групп за 10-5 суток до отела на 0,30 ммоль/л (то есть на 10,9 %, Р<0,05) и на 3-5-е сутки после отела на 0,34 ммоль/л (или на 15,4 %, Р<0,01) оказалась достоверной. В то же время животные 2-й опытной группы достоверно превосходили контрольных сверстниц по указанному показателю углеводного обмена в организме только через 3-5 суток после отела на 0,3 ммоль/л соответственно (то есть на 12,8 %, Р<0,05).

Таким образом, повышение уровня глюкозы в крови после внутримышечной инъекции коровам 1-й опытной группы Prevention-N-A-M в дозе 10 мл за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела, 2-й опытной группы – Prevention-N-B-S в той же дозе и те же сроки было вызвано активизацией углеводного обмена в организме.

Если в начале опыта (за 35-30 суток до отела) уровень общего кальция в сыворотке крови коров подопытных групп соответственно составил 2,78±0,43, 2,74±0,54, 2,74±0,80 и 2,78±0,46 ммоль/л, то к концу срока наблюдения (через 3-5 суток после отела) – 2,44±0,03, 2,62±0,05, 2,60±0,05 и 2,52±0,01 ммоль/л. То есть данные этого показателя уменьшились на 0,34 ммоль/л (12,2 %), 0,12 ммоль/л (4,4 %), 0,14 ммоль/л (5,1 %) и на 0,26 ммоль/л (10,4 %) соответственно. У коров опытных групп уровень указанного показателя минерального обмена был выше по сравнению с контролем за весь период исследований, к примеру на 3-5 сутки после отела – на 7,3, 6,5 и 3,3 % (Р<0,05) соответственно.

Если количество неорганического фосфора в сыворотке крови коров контрольной группы снижалось в процессе наблюдения до отела с 1,54±0,58 (за 35-30 суток до отела) до 1,45±0,54 ммоль/л (за 10-5 суток до отела), то в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах, наоборот, установлено повышение этого показателя минерального обмена с 1,60±0,67 до 1,72±0,04 ммоль/л, с 1,54±0,02 до 1,70±0,04 ммоль/л и с 1,54±0,76 до 1,60±0,45 ммоль/л соответственно. Следует отметить, что животные 1-й, 2-й и 3-й опытных групп превосходили к концу стельности по уровню фосфора в сыворотке крови контрольных сверстниц на 18,6 (Р<0,05), 17,2 (Р<0,05) и 10,3 %. На 3-5-е сутки после отела установлено повышение уровня неорганического фосфора в сыворотке крови подопытных животных. Более высокая концентрация указанного элемента в этот срок наблюдения оказалась у коров 1-й и 2-й опытной групп (на 17,6 и 13,1 %; Р<0,05) по сравнению с контролем, а у животных 3-й опытной группы возросли на 8,4 % (Р>0,05).

Судя по результатам этих исследований, можно предположить, что внутримышечная инъекция сухостойным коровам апробированных иммунотропных препаратов оказывала стимулирующий эффект на минеральный обмен в организме, о чем свидетельствует повышение уровня общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови.

Нами установлено снижение концентрации каротина в сыворотке крови подопытных животных контрольной и 1-й, 2-й и 3-й опытных групп от начала опыта к его завершению с 0,48±0,51 до 0,40±0,04 мг/%, с 0,54±0,53 до 0,46±0,06 мг/%, с 0,51±0,43 до 0,46±0,04 мг/% и с 0,50±0,04 до 0,42±0,04 мг/% соответственно. При этом разница в провитамине А у подопытных животных в принятых вариантах опытов оказалась недостоверной.

То есть апробированные иммунотропные препараты не вызывали стимуляцию обмена этого витамина в организме.

На основании проведенных биохимических исследований крови, ее плазмы и сыворотки можно заключить, что внутримышечная инъекция коровам иммунотропных препаратов, как Prevention-N-A-M, так и Prevention-N-B-S в дозе 10 мл за 45-40,25-20и 15-10сутокдо отела повышает неспецифическую устойчивость организма к прессингу технологических и экологических факторов, активизирует буферные системы и метаболизм. При выборе препаратов следует учесть, что Prevention-N-A-Mоказываетболеевыраженныйстимулирующийэффектнауглеводныйи минеральный обмен, нормализует кислотно-щелочное состояние организма, а Prevention-N-B-S– на белковый обмен.

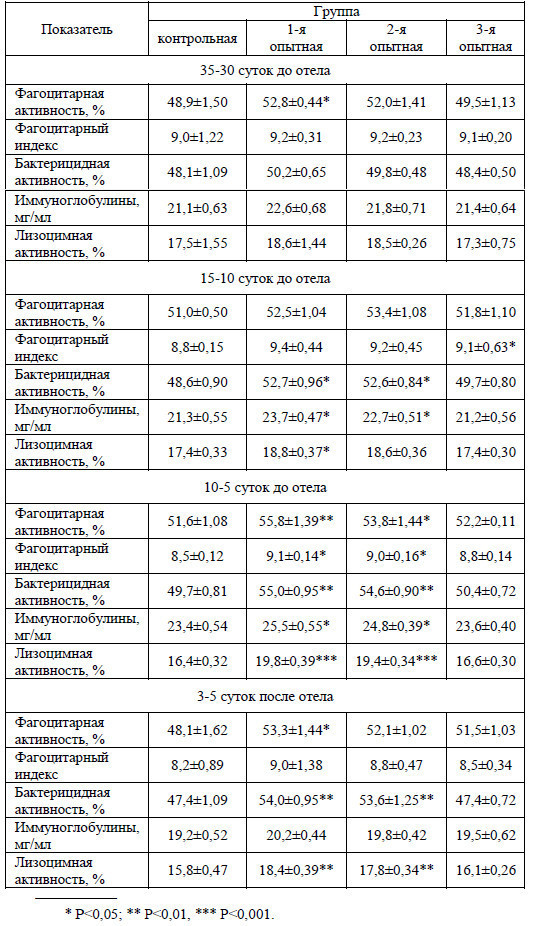

Гематологический профиль неспецифической резистентности организма коров

В настоящее время существенную роль в возникновении и развитии воспалительных процессов в молочной железе играет состояние иммунобиологической системы организма, которое можно определить при помощи гематологических и биохимических показателей крови.

Из таблицы 24 видно, что фагоцитарная активность возрастала к завершению срока стельности. Так, в контрольной группе активность фагоцитов увеличилась с 48,9±1,50

% до 51,56±1,08 %, в 1-й опытной – с 52,8±0,44

до 55,8±1,39 %, во 2-й опытной – с 52,0±1,41 до 53,8±1,44 % и в 3-й опытной

группе –

с 49,5±1,13 до 52,2±0,11

%. При этом разница между указанными величинами контрольной и опытных групп животных

оказалась достоверной за 35-30 суток до отела в 1-й опытной группе и равнялась

3,5 % (Р<0,05), за 10-5 суток до отела в 1-й и 2-й опытной группе – 14,1 и 10,0 % (Р<0,05-0,01), за 3-5 суток после отела

в 1-й опытной

группе – 10,8 % (Р<0,05).

На 3-5 сутки после отела произошло значительное снижение исследуемого показателя неспецифической резистентности. Так, в контрольной группе фагоцитарная активность крови коров после отела составила 48,1±1,62 %, что ниже, чем в 1-й опытной группе (53,3±1,44 %) на 10,8 %, во 2-й (52,1±1,02 %) – на 8,3 % и в 3-й (51,5±1,03 %) – на 7,0 %.

Фагоцитарный индекс, отражающий поглотительную способность лейкоцитов, в контрольной группе за весь период наблюдения имел склонность к снижению с 9,0±1,22 до 8,2±0,89. За 15-10 суток до отела животные 1-й опытной группы имели фагоцитарный индекс, равный 9,4±0,44, 2-й опытной – 9,2±0,45 и 3-й – 9,1±1,63, что выше, чем у контрольных сверстниц на 0,6, 0,4 и 0,3 соответственно. Далее, на 10-5 сутки перед отелом произошло снижение данного показателя в 1-й, 2- й и 3-й опытной группах на 0,3, 0,2 и 0,3 соответственно, а в контрольной группе – на 0,3, по сравнению со значениями за 15-10 суток до отела. После отела фагоцитарный индекс лейкоцитов в контрольной группе составил 8,2±0,89, что ниже, чем у животных 1-й опытной группы (9,0±1,38), на 0,8, 2-й опытной (8,8±0,47) – на 0,6 и 3-й опытной (8,5±0,34) – на 0,3.

Следовательно, инъекции препаратов Prevention-N-A-M, Prevention-N-B-S и Мастинол оказали благоприятное воздействие на переваривающую способность лейкоцитов.

Установлено, что бактерицидная активность сыворотки крови коров, которым применялись иммунотропные препараты, уже после первой инъекции превосходила контрольную группу. Так, за 35-30 суток до отела показатель бактерицидной активности у коров 1-й (50,2±0,65 %), 2-й (49,8±1,48 %) и 3-й (48,4±0,50 %) опытных групп был выше, чем в контрольной группе (48,1±1,09 %) на 4,3 %, 3,5 % и 0,6 % соответственно (Р>0,05). К 10-5 суткам до отела максимальный показатель бактерицидной активности отмечен в сыворотке крови животных 1-й опытной группы – 55,0±0,95 %, что достоверно больше, чем в контрольной – на 10,6 % (Р<0,01), во 2-й опытной – 54,6±0,90 % (Р<0,01) и в 3-й опытной – 50,4±0,72 % (Р>0,05).

После отела исследуемый показатель у коров контрольной и 3-й опытной группы был равен 47,4±1,09 и 47,4±0,72 %, что ниже, чем в 1-й и 2-й опытных группах на 13,9 % и 13,0 % соответственно (Р<0,01). Тенденция к увеличению бактерицидной активности сыворотки крови коров подопытных групп на протяжении всего срока наблюдения связана с биологической потребностью их организма в предродовой и послеродовой периоды в предотвращении инфицирования репродуктивных органов.

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови является важным показателем состояния гуморального иммунитета. В нашем исследовании уровень иммуноглобулинов у подопытных коров варьировал в узком диапазоне: в контрольной группе – с 19,2±0,52 до 23,4±0,54 мг/мл, в 1-й опытной группе – с 20,2±0,44 до 25,5±0,55 мг/мл, во 2-й опытной группе – с 19,8±0,42 до 24,8±0,39 мг/мл и в 3-й опытной группе – с 19,5±0,62 до 23,6±0,40 мг/мл. До отела количество иммуноглобулинов в сыворотке крови всех животных непрерывно возрастало, но на 3-5 сутки после отела наблюдалось их снижение: в контрольной группе – на 4,2 мг/мл, в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах – на 5,3 мг/мл, 5,0 и 4,1 мг/мл, по сравнению с предыдущими измерениями. Следует отметить, что после отела контрольные животные уступали по уровню иммуноглобулинов животным 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 1,0, 0,6 и 0,3 мг/мл или же на 5,2, 3,1 и 1,5 % соответственно.

Активность лизоцима в плазме крови стельных коров за 35-30 суток до отела в контрольной группе составила 17,5±1,55%, в 1-й опытной – 18,6±1,44 %, во 2-й – 18,5±0,26 % и в 3-й – 17,3±0,75 %. За 15-10 суток до отела в контрольной группе отмечен спад лизоцимной активности на 0,5 %, в 1-й, 2-й и 3-й опытной группах данный показатель, наоборот, увеличился на 1,0, 0,5 и 0,5 % соответственно. За 10-5 суток до отела лизоцимная активность в плазме крови опытных животных продолжала расти и достигала в 1-й опытной – 19,8±0,39 %, во 2-й – 19,4±0,34 % и в 3-й опытной – 16,6±0,30 %, что выше в сравнении с контролем на 20,7 (Р<0,001), 18,2 (Р<0,001) и 1,2 % соответственно. После отела исследуемый показатель снизился у всех животных, но превосходство опытных групп над контрольной было очевидным: 1-й опытной – на 16,5% (Р<0,001), 2-й – 11,2 % (Р<0,001) и 3-й группы – на 1,8 %.

Таким образом, исследование неспецифической резистентности организма животных по основным показателям: фагоцитарная активность лейкоцитов, лизоцимная активность плазмы крови, бактерицидная активность и концентрация иммуноглобулинов сыворотки крови показало, что применение иммунотропных препаратов Prevention-N-A-M, Prevention-N-B-S и Мастинол глубокостельным коровам повышает параметры естественной резистентности, тем самым подготавливает организм к родам и предотвращает послеродовые осложнения, в том числе заболевание маститом. Следует отметить, что именно комплексный препарат Prevention-N-A-M способен значительно повысить как клеточные, так и гуморальные факторы неспецифической резистентности.

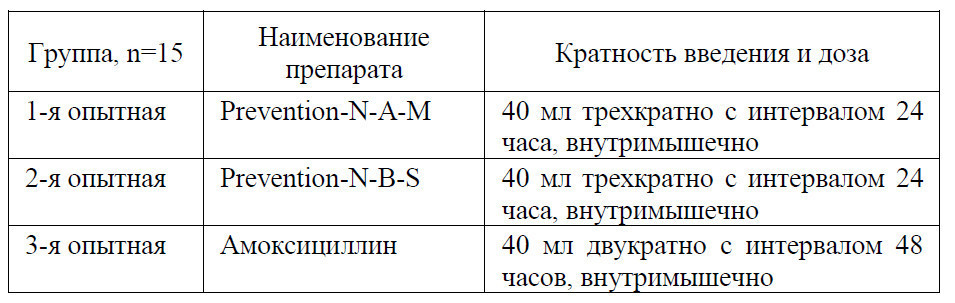

Лечение мастита в реализации биологического потенциала продуктивных качеств коров

Во втором этапе научно-хозяйственного опыта мы определяли терапевтическую эффективность апробированных иммунотропных препаратов. С целью лечения клинического мастита коров нами были использованы иммунотропные препараты, разработанные учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-A-M, Prevention-N-B-S, а также антибактериальный препарат Амоксициллин, который применялся в хозяйстве.

Терапию мастита проводили по следующей

схеме: животным

1-ой опытной группы инъецировали Prevention-N-A- M, 2-ой – Prevention-N-B-S внутримышечно по 40 мл трижды

через каждые 24 часа,

3-й опытной группы – Амоксициллин по 40 мл двукратно

с интервалом 48 часов. Всем животным после

доения больные доли массировали и втирали

мазь Мастисепт. Схема лечения

представлена

в таблице 25.

Для проведения исследований сформировали 3 группы опытных животных по 15 голов в каждой. Отбор животных в группы осуществляли методом групп-аналогов. Больные маститом коровы были в стадии лактации, находились в одинаковых зоогигиенических условиях содержания и кормления. В каждой опытной группе было по 5 животных по следующим формам клинического течения мастита: катаральный, серозный и гнойно-катаральный. Схемы лечения животных были применены при каждой форме течения мастита. Диагноз на мастит ставили комплексно. При клиническом исследовании животных определяли температуру тела, частоту дыхательных движений и сердечных сокращений, но особое внимание уделяли состоянию молочной железы: ее осматривали, пальпировали и проводили пробное сдаивание.

В ходе диагностики клинически выраженного мастита было очевидно, что при серозной форме общее состояние животного изменяется незначительно, температура тела, пульс и дыхание остаются в пределах физиологических норм. Первым критерием для подозрения заболевания является снижение удоя, секрет становится водянистым с голубоватым оттенком. Молочная железа – отечная, гиперемированная, напряженная, болезненная и увеличенная в размерах. Корова передвигается осторожно, расставив тазовые конечности.

При остром катаральном мастите изменения общего состояния животного ярко выражены, животное угнетено, отказывается от корма. Температура тела повышается до 40°С, пульс и дыхание учащаются почти вдвое. Резко снижается удой, а секрет молочной железы содержит сгустки хлопьев казеина и слизи. Пораженная доля сильно увеличена, покрасневшая, болезненная, горячая, плотная. Надвыменные лимфоузлы увеличиваются, болезненны.

Гнойно-катаральный мастит развивается как осложнение, вызванное недостаточным лечением предшествующих форм заболевания. Характеризуется увеличением в объеме пораженной части вымени и уплотнением паренхимы. Молоко становится водянистым, солоноватым и желтоватым из-за примесей гноя.

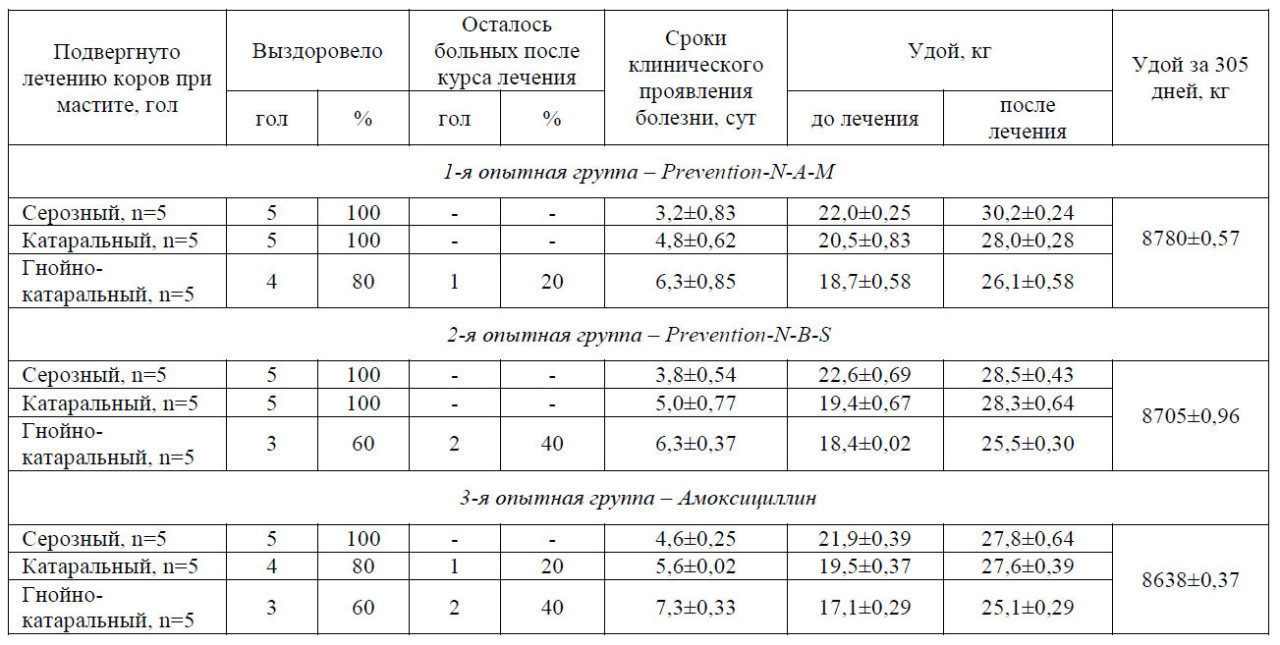

Данные о терапевтической эффективности методов лечения клинически выраженных форм мастита с применением иммунотропных препаратов представлены в таблице 26.

Из данных таблицы видно, что лечение катаральной формы мастита имела 100% эффективность в 1-й и 2-й опытных группах, где применялись иммунотропные препараты Prevention-N-А-M и Prevention-N-В-S. В 3-й опытной группе, где применялся антибактериальный препарат Амоксициллин, после проведенного курса лечения у одной коровы продолжались наблюдаться клинические проявления болезни.

Коровы, больные серозной формой мастита, выздоровели во всех опытных группах. Однако сроки выздоровления в 1-й (3,2±0,83 сут) и 2-й (3,8±0,54 сут) опытных группах, где применялись иммунотропные препараты Prevention-N-А-M и Prevention-N-В-S, были короче, чем в 3-й (4,6±0,25 сут), на 0,8 и 1,4 суток соответственно. Следовательно, применение комплексных иммунотропных препаратов при лечении серозного мастита коров целесообразнее.

Учитывая тот факт, что сроки ожидания по молоку при применении Prevention-N-А-M составляют

4 суток,

Prevention- N-В-S – 7 суток, Амоксициллина – 4 суток после последнего применения препарата, экономически выгодным является применение

иммунотропного препарата

Prevention-N-A-M.

Гнойно-катаральная форма мастита в большинстве случаев развивается как осложнение более легких форм при недостаточном лечении, часто проявляется как рецидив

заболевания. Терапия гнойно-катаральной формы мастита схемами лечения, предложенными в опыте, оказалась недостаточно эффективной. Так, в 1-й опытной группе выздоровело 4 головы больных

коров, во 2-й опытной – 3, в 3-й опытной

– 3. Можно предположить, что апробированные в опыте препараты для терапии гнойно-катаральной формы мастита должны применяться в комплексной схеме лечения

с применением лекарственных средств для симптоматической терапии.

Удой коров при воспалении молочной железы сокращается вплоть до полного

прекращения секреции молока пораженной долей. При своевременной терапии и снятии острых

признаков воспаления секреция начинает восстанавливаться, однако не при всех формах мастита удается сохранить былую продуктивность больной четверти вымени. В опытных группах динамика роста молочной

продуктивности до и после лечения

была очевидной. При серозном мастите, где терапия

опытными схемами имела 100% эффективность, мы оценили

динамику молочной продуктивности. В 1-й опытной группе удой увеличился с 22,0±0,25

до 30,2±0,24 кг, во 2-й – с 22,6±0,69

до 28,5±0,43 кг, в 3-й –

с 21,9±0,39

до 27,8±0,64 кг.

В процессе наблюдения за животными в опытный период установлено, что в результате проведенного лечения наряду с исчезновением признаков воспаления молочной железы (гиперемия и отечность кожи вымени и сосков, уплотнение тканей, повышение местной температуры и болезненность, качественные изменения молока) отмечалось улучшение общего состояния подопытных животных.

В ходе проведенных исследований установлено, что применение иммунотропных препаратов Prevention-N-А-M и Prevention-N-В-S при терапии серозного и катарального форм мастита коров целесообразно и имеет больший терапевтический эффект. Однако учитывая тот факт, что сроки ожидания по молоку после последнего применения препарата Prevention-N-A- M являются наименьшими, то и применение его наиболее выгодно. Лечение гнойно-катаральных форм мастита данными иммунотропными препаратами рекомендуем проводить в комплексе с симптоматической терапией.

Молочная продуктивность коров

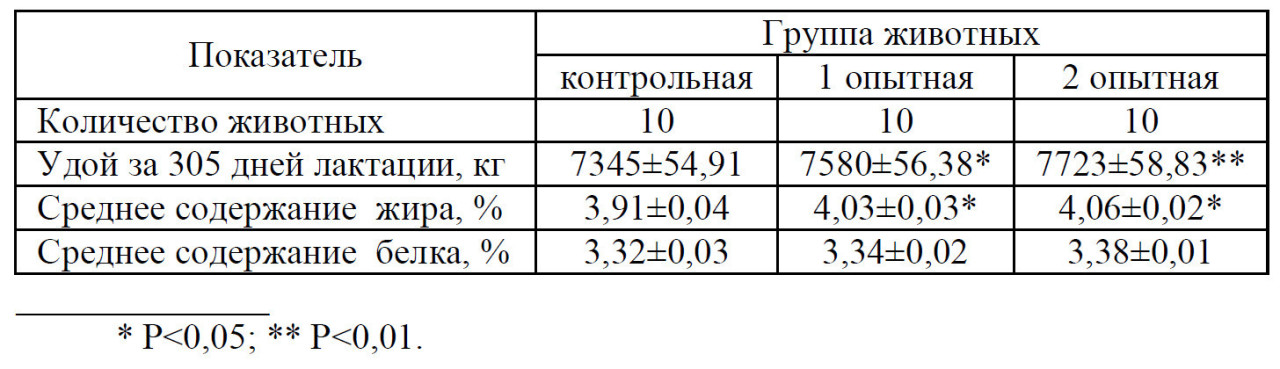

Показатели молочной продуктивности коров первой серии опытов отражены в табл. 27.

В результате анализа молочной продуктивности коров подопытных групп установлено, что наибольшие удои за 305 дней лактации оказались у животных 1-й и 2-й опытных групп и составили 7580±56,38 и 7723±58,83 кг, то есть превышали указанный показатель в контроле (7345±54,91 кг) на 235 и 378 кг или на 3,2 и 5,1 % соответственно (Р<0,05-0,01).

Массовая доля жира в молоке в целом по стаду достаточно высокая и максимальный показатель зарегистрирован во 2 опытной группе – 4,06±0,02 %, а минимальный – в контроле (3,91±0,04 %). Следует отметить, что показатели массовой доли жира в молоке у коров 1-й и 2-й опытных групп оказались выше на 0,12 и 0,15% (Р<0,05), нежели в контроле.

Наибольшее содержание белка в молоке за 305 дней лактации отмечалось у коров 2-й опытной группы – 3,38±0,01 %, и оно оказалось выше соответствующих показателей сверстниц 1-й опытной (3,34±0,02 %) и контрольной (3,32±0,03 %) групп соответственно на 0,04 и 0,06 %. Однако эти изменения были недостоверными (Р>0,05).

Таким образом, внутримышечные инъекции нетелям биопрепаратов Prevention-N-B-S и Salus-PE способствовали значительному росту молочной продуктивности и массовой доли жира в молоке за период лактации, следовательно, на фоне активизации неспецифической резистентности организма выявлена наиболее полная реализация потенциала молочной продуктивности голштинизированного черно-пестрого скота.

Во второй серии опытов анализ молочной продуктивности подопытных коров показал, что наибольший удой за 305 дней лактации был у животных 1-ой опытной группы – 8857±28,9 кг, чуть меньше, на 55 кг – у 2-ой опытной (8802±29,5 кг) и на 293 кг – у 3-й опытной (8664±32,6 кг). У коров контрольной группы удой составил 8585±35,5 кг, что меньше по сравнению с 1-ой опытной на 372 кг, 2-ой опытной – 217 кг и 3-й опытной – 79 кг или на 4,3 %, 2,4 % и 0,9 % соответственно (табл. 28).

Массовая доля жира в целом по хозяйству

невелика и максимальный показатель зарегистрирован

в 1-ой и 2-ой опытной

группах – 4,00±0,02

и 3,80±0,04 %, а минимальный в контроле

– 3,50±0,50 %, при норме

не менее 2,8 %.

Превосходство проб молока от опытных групп коров наблюдалось и в массовой

доле белка.

В контрольной группе среднее содержание белка в молоке составило 3,10±0,07 %, что ниже на

0,20, 0,15 и 0,05

% соответственно, чем в опытных пробах молока.

Таким образом, инъекции препаратов Prevention-N-A-M, Prevention-N-B-S и Мастинол способствовали росту надоя за 305 дней лактации, а также массовой доли жира и белка в молоке, следовательно, за счет активизации факторов резистентности произошла реализация биоресурсного потенциала молочной продуктивности черно-пестрого крупного рогатого скота.

Ветеринарно-санитарная оценка молока коров

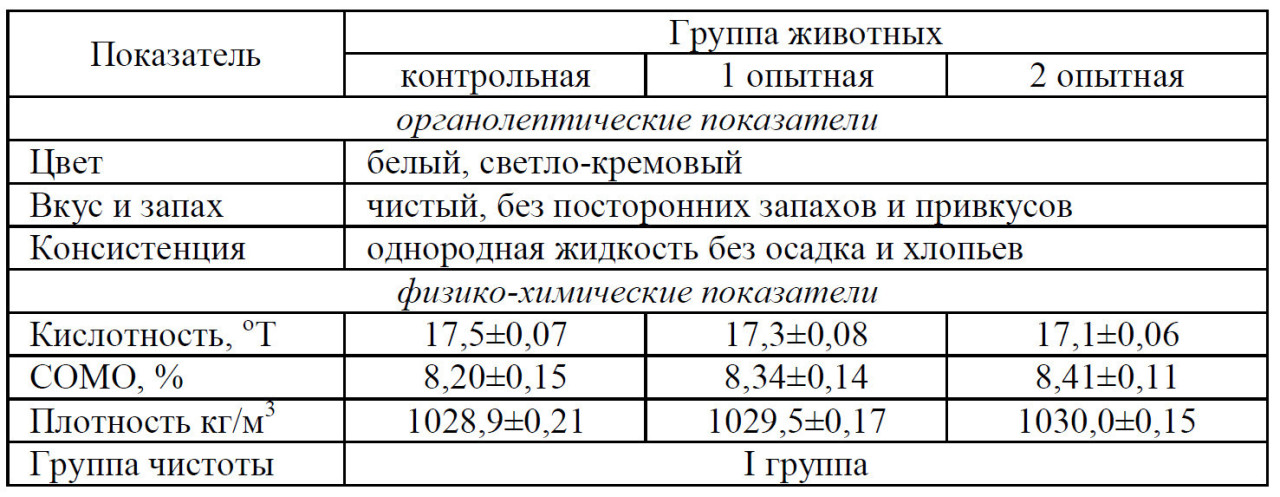

Результаты ветеринарно-санитарной оценки молока коров в первой серии опытов отражены

в табл. 29.

По результатам органолептических и физико-химических исследований установлено, что молоко от белого до светло- кремового цвета, не имеет посторонних запахов и привкусов, консистенция соответствует предъявляемым требованиям – однородная жидкость без осадка и хлопьев.

В свежевыдоенном молоке кислотность колеблется в пределах 16-18 °Т. Результаты исследований показали, что кислотность молока у коров подопытных групп варьировала в незначительных пределах 17,1±0,06 – 17,5±0,07 ºТ.

Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) является суммарным показателем состава молока и его натуральности. По содержанию СОМО в молоке коровы 2-й опытной группы (8,41±0,11 %) имели преимущество перед сверстницами 1-й опытной (8,34±0,14 %) и контрольной (8,20±0,15 %) групп на 0,07 % и 0,21 % соответственно.

Плотность молока – показатель его натуральности. Если белки, углеводы и минеральные соли повышают плотность, то жир, наоборот, понижает. Такая закономерность прослеживалась и в наших исследованиях. Наибольшая плотность молока наблюдается у коров 1-й (1029,5±0,17 кг/м3) и 2-й (1030,0±0,15 кг/м3) опытных групп, нежели в контроле (1028,9±0,21 кг/м3).

Установлено, что молоко от коров подопытных групп относится к I группе чистоты.

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что введение отечественных биопрепаратов Prevention-N-B-S и Salus-PE в технологию выращивания и воспроизводства телок способствует реализации продуктивного потенциала, улучшая основные физико-химические показатели молока сырого коровьего, которые отвечали требованиям Технического регламента Таможенного

союза

«О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 и ГОСТ

31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия». Следует отметить, что наиболее высокие удои были отмечены

у коров на фоне применения комплексного препарата Salus-PE.

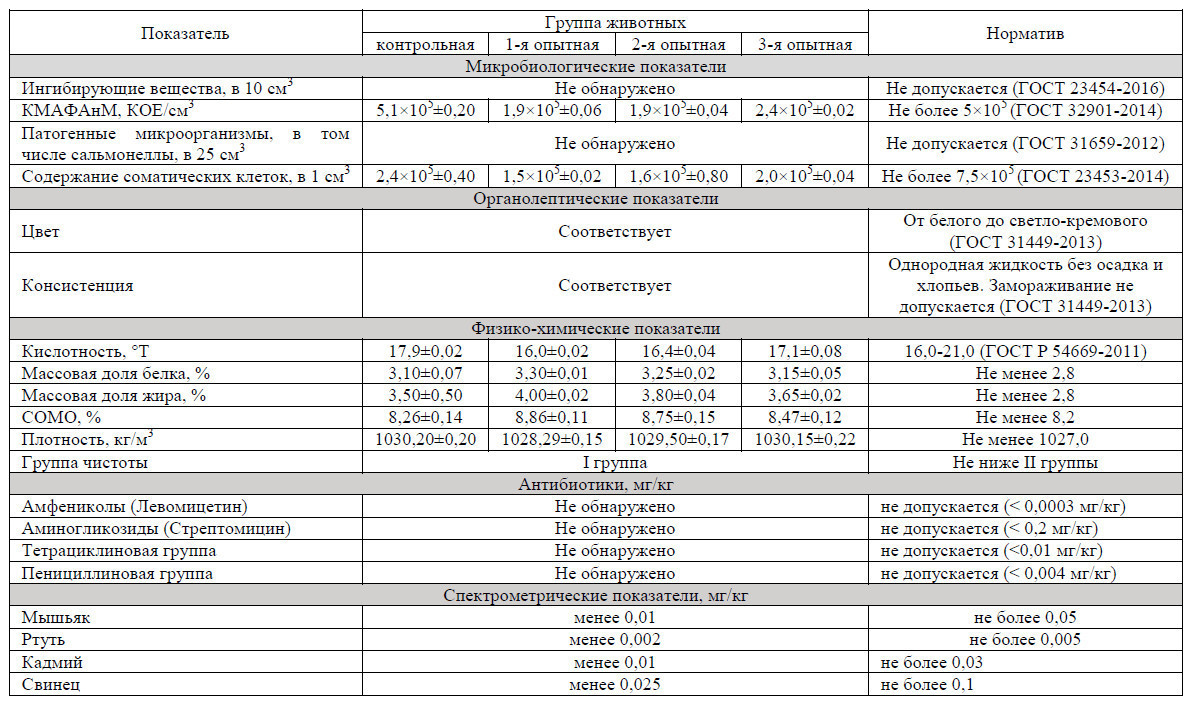

Примечательно, что во второй серии опытов качество молока как при профилактике, так и при лечении мастита коров, было восставлено и соответствовало норме. В таблице 30 приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы проб молока при профилактике мастита

коров иммунотропными препаратами. Особое внимание следует уделить результатам микробиологического анализа проб молока от подопытных коров. Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) свидетельствует о санитарно-гигиеническом состоянии молока, степени его обсемененности микрофлорой патогенной, непатогенной и условно-патогенной. КМАФАнМ в пробах молока от коров контрольной группы (5,1×105 КОЕ/см3) превышало норматив на 0,1×105 КОЕ/см3. В опытных

группах этот показатель находился в пределах нормы и был ниже, чем

в контрольной на 3,2×105, 3,2×105 и 2,7×105 КОЕ/см3 соответственно.

Рост количества соматических клеток в молоке свидетельствует о наличии

в стаде коров

с субклиническим маститом. В соответствии с нормативно-технической документацией количество клеток не должно превышать 100-500 тыс. клеток в 1 см3 в выдоенном молоке.

Наименьшее количество соматических клеток выявлено в 1 опытной группе (1,5×105 см3), где применялся комплексный иммунотропный препарат Prevention-N-A-M, что меньше чем в контрольной (2,4×105 см3) группе на 0,9×105 см3. Инъекции иммунотропного препарата Prevention-N-B-S и препарата

Мастинол способствовали снижению содержания соматических клеток в молоке на 0,8×105 и 0,4×105 см3 соответственно, нежели в контроле.

Повышенное содержание соматических клеток приводит к снижению жирности молока, что подтверждается результатами наших исследований. Максимальное количество соматических клеток обнаружено в пробах молока от контрольной группы (2,4×105 см3), при этом содержание жира было

минимальным среди всех проб

(3,50±0,50%).

Следует отметить, что ингибирующие вещества и патогенные микроорганизмы не обнаружены ни

в одной

из исследованных проб молока.

Органолептические показатели всех проб соответствовали ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Физико-химические показатели проб молока несколько

варьировали. Кислотность молока

в контрольной группе оказалась наибольшей – 17,9±0,02°Т, наименьший показатель был зарегистрирован

в 1-й опытной

группе – 16,0±0,02°Т.

По содержанию сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) коровы 1-й опытной группы (8,86±0,11%) превосходили сверстниц в контроле (8,26±0,14) на 6,7%, 2-й опытной группы (8,75±0,15) на 5,6% и 3-й опытной (8,47±0,12) – на 2,5%.

Плотность молока коровьего сырого, согласно нормативным документам, должна составлять не менее 1027 кг/м3. В пробах молока коров данный показатель соответствовал нормативному значению: 1030,20±0,20 кг/м3 – в контрольной группе, а в 1-й, 2-й и 3-й опытных – 1028,29±0,15, 1029,50±0,17, 1030,15±0,22 кг/м3 соответственно.

Исследование проб молока на наличие и количество механических примесей позволяет определить группу чистоты. В связи с отсутствием данных примесей при фильтрации всех проб молока, они были отнесены к I группе чистоты.

Спектрометрическими исследованиями не выявлено превышения тяжелых металлов в молоке. Их содержание во всех пробах было идентичным: мышьяк – менее 0,01 мг/кг, ртуть – менее 0,002 мг/кг, кадмий – менее 0,01 мг/кг, свинец – 0,025 мг/кг.

Присутствие в молоке даже остаточного количества антибактериальных препаратов негативно влияет на технологические свойства молока. Результаты исследования проб молока на наличие левомицетина, стрептомицина, тетрациклина и пенициллина были отрицательными.

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что применение иммунотропных препаратов Prevention-N-A-M, Prevention-N-B-S и препарата Мастинол в схеме профилактики мастита глубокостельных и новотельных коров способствует реализации продуктивного потенциала, при этом основные физико-химические и микробиологические показатели молока сырого коровьего отвечали требованиям нормативно- технической документации. Важно выделить, что наиболее высокое качество молока было отмечено у коров 1-ой опытной группы, для иммунопрофилактики организма которых применяли комплексный препарат Prevention-N-A-M.

Комментарии (0)