Темпы весеннего роста пчелиных семей при стимулирующих подкормках

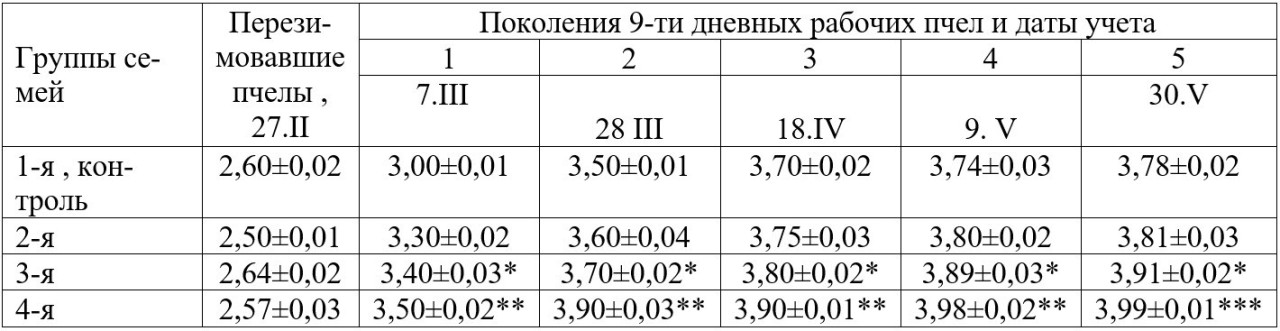

Обильное секретирование глоточными железами молочка достаточного для вы-кармливания 3-4 личинок у рабочих пчел 9-ти суточного возраста весенней генерации осуществляется на фоне стимулирующих подкормок с медовой сытой содержащих мо-лочную смесь «Нэнни 2 с пребиотиком» или с сернокислым кобальтом со степенью раз-витости их желез в 3,98 балла и 3,89 балла соответственно (в контроле 3,74 балла). Сте-пень развитости глоточных желез, у перезимовавших рабочих особей осенней генерации регистрируемое в пределах от 2,5 до 2,64 баллов показывает, что они как пчелы-кормилицы способны выкармливать только по одной личинке

Альфир Габдуллович Маннапов (доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства института зоотехнии и биологии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Российская Федерация) на основании многолетних исследований считает, что сокращение пчелиных семей во всем мире, вызванное осенним слетом семей, вызывает снижение объемов производства меда и биологически активных продуктов пчеловодства, используемых в общей терапии и профилактике различных болезней инфекционной и неинфекционной природы. Это указывает на необходимость разработки и внедрения новых технологий в управлении жизнедеятельностью, ростом и развитием пчелиных семей в весенне-летний период. Стимулирующие подкормки с белковыми наполнителями, в рамочном пчеловодстве, может стать биологическим и технологическим инструментом не только в повышении продуктивности пчелиных семей, но и в выращивании полноценного потомства в последующих генерациях пчел.

Акмаль Абдуваитович Худайбердиев (аспирант 3-го года обучения кафедры аквакультуры и пчеловодства института зоотехнии и биологии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Российская Федерация) считает актуальным направлением исследований воспроизводство весенней генерации медоносных пчел, которые должны участвовать в составе семей-воспитательниц в выкармливании личинок данных на маточное воспитание, а в пользовательских семьях вырастить полноценную генерацию летних пчел, обеспечивающих продуктивные показатели пчелиных семей на главном медосборе.

Юсупжан Артыкович Юлдашбаев (академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор института зоотехнии и биологии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязеваг. Москва, Российская Федерация) полагает, что для весенней стимуляции яйценоскости пчелиных маток кроме белковых наполнителей и минеральных комплексов необходимо применять и пробиотики в составе стимулирующих подкормок.

По мнению Рамзия Тимергалеевна Маннаповой (доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии института агробиотехнологии, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, Российская Федерация) лучше добавлять в со для детского питания. Это позволит управлять получением полноценной генерации весенних и летних пчел, которые успешно будут использоваться при выводе сверх ранних пчелиных маток в семьях-воспитательницах.

Цель исследований - оптимизация темпов весеннего роста пчелиных семей и уровня некоторых аминокислот у пчел-кормилец на основе применения стимулирующих подкормок с белковыми наполнителями, в сочетании с сульфатом кобальта и смесью «Нэнни 2 с пребиотиками».

Материал и методы исследований. Объектом исследования были пчелиные семьи карпатской породы, которые содержались в 16 – ти рамочных ульях лежаках на рамки размером 435*300мм на учебно-опытной пасеке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и ассоциации пчеловодов Самаркандской области. Пчелиные семьи для экспериментов организовывали по рекомендациям ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» и кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. В подобранных семьях пар-аналогов по 15 шт., в каждой, весной 2019, 2020 и 2021 гг. производили весеннюю стимулирующую подкормку которые в последующем использовались для формирования семей-воспитательниц, участвующих в воспроизводстве пчеломаток. 1-я группа пчелиных семей, была контрольной, они в период с 24 февраля до 2 апреля подкармливались сахарным сиропом 1:1 по 300 мл каждый день. Пчелиные семьи 2-й – 4-й групп получали стимулирующие подкормки с добавлением ингредиентов влияющих на яйценоскость, выращивание расплода и функциональное состояние семей. Так пчелиным семьям 2-й группы в сахарный сироп добавляли CoSO4 , из расчета 2 мг на 1 л сиропа, 3-й группы – в медовое сыто приготовленное в соотношении 1:1 добавляли такое же количество CoSO4, 4-й группы - в медовое сыто приготовленное в соотношении 1:1 добавляли 2 мг CoSO4 и 5 г молочной смеси «Нэнни 2 с пребиотиками».

Среднесуточную яйценоскость пчелиных маток рассчитывали по формуле используя данные содержания печатного расплода: Мср.= n*100/12. Степень развитости глоточных желез у перезимовавших и молодых пчел 9-ти сут. возраста осуществляли на гистопрепаратах с учетом развитости альвеол и выводных протоков.

Выявление содержания аспарагиной аминокислоты, глицина, лизина и гистидина в гемолимфе рабочих особей контрольной и опытных групп проводили по общепринятой методике на автоматическом аминокислотном анализаторе марки Elite Lachrom VWR Hitachi в аккредитованной исследовательской лаборатории кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

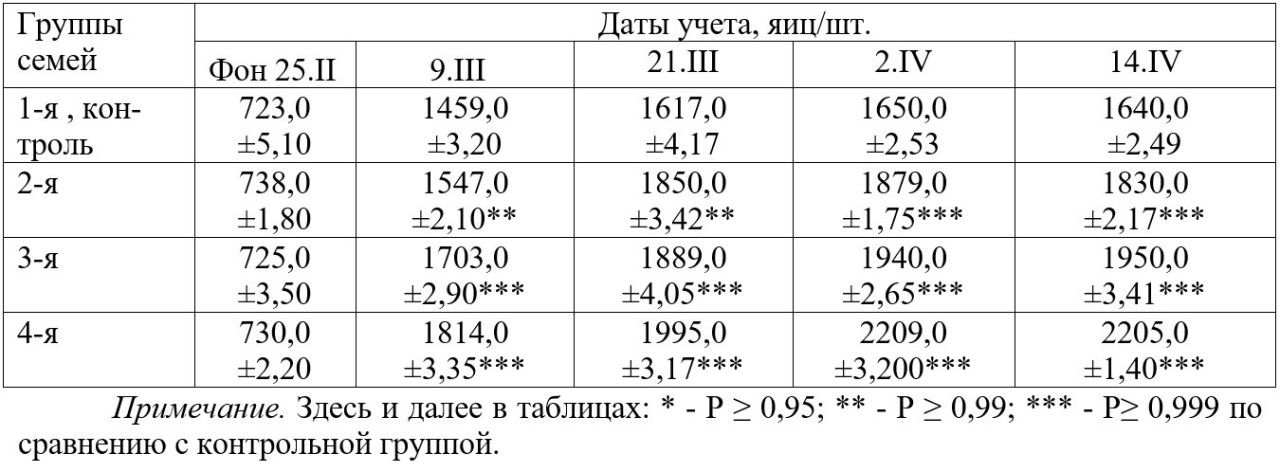

Результаты исследований. Использованные стимулирующие подкормки в разной степени влияли на изученные биологические параметры пчелиных семей и рабочих особей в весенний период (табл.1). Установлено, что на темпы весеннего роста и развития пчелиных семей наибольшее влияние оказывают композиционные подкормки медовой сыты с молочной смесью «Ненни 2 с пребиотиком» (4-я группа) или с сернокислым кобальтом (3 группа). Так фоновый уровень среднесуточной яйценоскости пчелиных маток в начале экспериментов колебался в 1-й – 4-й группах в пределах от 723 до 732 яиц/сутки. Ко второму учету на 9 марта, описываемый параметр резко возрастает во всех группах. Однако наибольший ее уровень регистрировался в 3-й, и особенно, в 4-й группах.

По сравнению с фоновым уровнем среднесуточная яйценоскость повысилась в 1-й группе в 2,02 раза, во 2-й группе – в 2,1 раза, в 3-й группе – в 2,35 раза, в 4-й группе – в 2,48 раза. При этом пчелиные матки 4-й группы на данный период наблюдений превосходили по среднесуточной яйценоскости сестер 1-й контрольной группы в 1,24 раза, 2-й группы – в 1,17 раза, 3-й группы – в 1,07 раза. Пчелиные матки 3-й группы опережали своих сверстниц из 1-й группы в 1,17 раза, а 2-й группы – в 1,1 раза.

К 21 марта, описываемый параметр продолжал увеличиваться. Максимальный уровень среднесуточной яйценоскости пчелиных маток во всех группах регистрировали к четвертому сроку наблюдений. Однако их уровни в разрезе 1-й контрольной и 2-й – 4-й опытных групп заметно различались.

Так ко 2 апреля среднесуточная яйценоскость у пчелиных маток 4-й группы составила 2209,0 яиц/сутки, в 3-й группе – 1940,0 яиц/сутки, 2-й группы – 1940,0 яиц/сутки, в 1-й контрольной группе – 1650,0 яиц/сутки. При этом пиковое значение среднесуточной яйценоскости, регистрируемое в 4-й группе, превышал аналогичный параметр 1-й группы в 1,34 раза, 2-й группы – в 1,18 раза, 3-й группы – в 1,14 раза. В последующий срок наблюдений в среднесуточной яйценоскости пчелиных маток регистрировался незначительный спад, но их численные показатели оставались на уровне предыдущих значений, показывая стабилизацию репродуктивного показателя пчелиных маток в разрезе исследованных групп.

Действие стимулирующих подкормок в разрезе групп можно выразить индексом яйценоскости пчелиных маток как по отношению к первоначальному значению, так и между группами в конце эксперимента. В 1-й группе индекс среднесуточной яйценоскости относительно фонового уровня составил 2,27, во 2-й группе – 2,48, в 3-й группе – 2,69, в 4-й группе – 3,02. Следовательно, генетический потенциал репродуктивных возможностей пчелиных маток хорошо реализуется в 4-й группе.

Повышение репродуктивных свойств пчелиных маток способствовала росту силы пчелиных семей. Так по результатам опытов, проведенных в течение трех лет, в период с 25 февраля по 21 мая происходил активный рост силы пчелиных семей. Наиболее активный рост массы семей, выраженные через улочки занятых рабочими пчелами регистрировали в 3-й, и особенно в 4-й группах к 30 апреля. На данный срок наблюдений сила семей увеличилась, по сравнению с фоновым уровнем, в 1-й группе в 1,88 раза, во 2-й группе – в 2,05 раза, в 3-й группе – в 2,42 раза, в 4-й группе – в 3,05 раза.

Максимальный уровень данного параметра, регистрируемого в 4-й группе, превосходил аналогичное значения контрольной группы (1-я группа) в 1,57 раза, 2-й группы – в 1,48 раза, 3-й группы – в 1,26 раза. Пикового уровня описываемый параметр достигла к 21 мая составив в 1-й группе 16,0 улочек, во 2-й группе – 18,0 улочек, в 3-й группе – 21,0 улочек, в 4-й группе – 24,0 улочек. При этом индекс роста силы семей составил в 1-й группе по сравнению с фоновым значением 2,0, во 2-й группе – 2,31, в 3-й группе – 2,72, в 4-й группе – 3,1. Это указывает, что пчелиные семьи 3-й и 4-й групп с 18 марта и по 21 мая можно использовать в качестве семей-воспитательниц, а 1-й и 2-й групп – с 9 апреля по 21 мая.

Результаты исследования степени развитости глоточных желез у 9-ти сут. рабочих пчел, представлены в таблице 2. Анализ данных представленных в таблице 3 показывает, что самые минимальные параметры степени развитости глоточных желез имели перезимовавшие рабочие особи. Здесь их уровень развитости колебался в пределах от 2,5 до 2,64 баллов. Это показывает, что рабочие особи с таким уровнем состояния глоточных желез способны выкармливать только по одной личинке.

С появлением первого поколения весенней генерации рабочих пчел степень развитости глоточных желез претерпевают изменения в сторону повышения. Однако степень развитости глоточных желез был самым высоким в 4-й и 3-й группах составив 3,5 и 3,4 балла соответственно. У рабочих пчел 3 и 4-го поколения описываемый параметр, указывающий на состояние глоточных желез в разрезе исследованных групп достигает почти пиковых уровней. Так у рабочих особей 4-го поколения на 9 мая степень развитости глоточных желез составила в 1-й группе 3,74 балла, во 2-й группе – 3,8 балла, в 3-й группе – 3,89 балла, в 4-й группе – 3,98 балла. Следовательно, полноценное секретирование глоточными железами молочка для выкармливания личинок у рабочих пчел 9-ти суточного возраста происходит на фоне стимулирующих подкормок с медовой сытой содержащих молочную смесь «Ненни 2 с пребиотиком» или с сернокислым кобальтом.

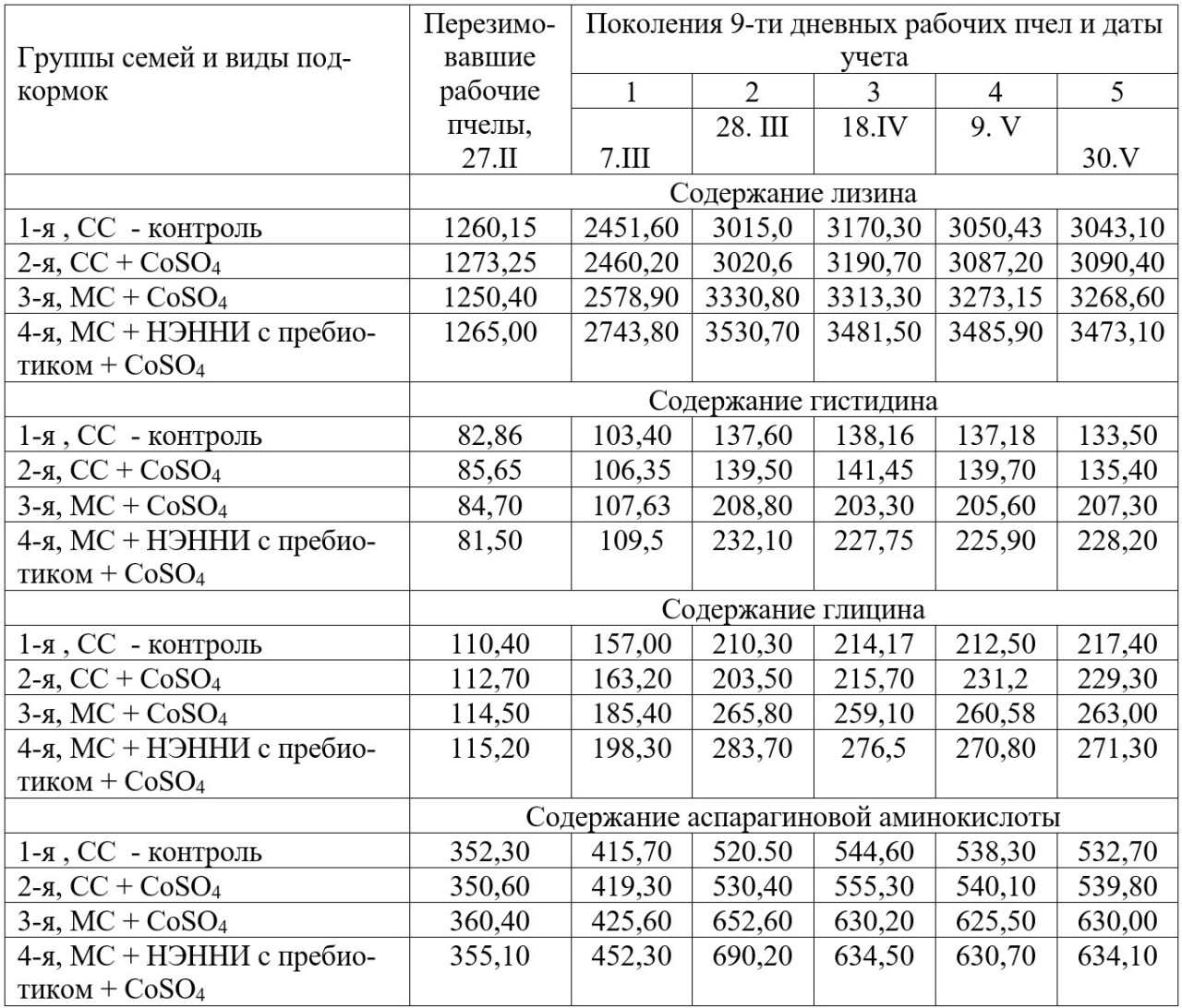

Результаты исследования содержания незаменимых и заменимых аминокислот в гемолимфе рабочих пчел, участвующих в выкармливании расплода на фоне примененных подкормок с различными наполнителями, представлены в таблице 3.

Анализ содержания исследованных незаменимых и заменимых аминокислот у 9-ти дневных рабочих особей в семьях пчел на фоне стимулирующих подкормок показало, что самый минимальный их уровень регистрируется у перезимовавших рабочих пчел. Так после зимовки на 27 февраля в гемолимфе рабочих пчел содержание лизина колебалось от 1250,40 до 1273,25 мкмоль/л, гистидина от 81,50 до 85,65 мкмоль/л, глицина от 110,40 до 115,20 мкмоль/л, аспарагиновой аминокислоты от 350,60 до 360,40 мкмоль/л.

С появлением первого поколения молодых пчел уровень содержания аминокислот в гемолимфе увеличивается. Максимальную кратность повышения уровня регистрировали у аминокислоты лизина, которая по сравнению с перезимовавшими пчелами удвоилась. Так к 7 марта у рабочих пчел 9-ти суточного возраста уровень лизина, по сравнению с предыдущим сроком наблюдения, увеличивается в 1-й группе в 1,95 раза, во 2-й группе – в 1,93 раза, в 3-й группе – в 2,06 раза, в 4-й группе – в 2,17 раза.

Аналогичную тенденцию регистрировали в отношении других аминокислот, однако уровень повышения их был менее выраженным. Так к 7 марта уровень гистидина в 1 группе повысилась в 1,25 раза, глицина – в 1,42 раза, аспарагиновой аминокислоты – в 1,18 раза. Во 2-й группе уровень описываемых аминокислот повысилась в 1,21, в 1,45, в 1,2 раза соответственное, в 3-й группе – в 1,27, в 1,62, в 1,18 раза, в 4-й группе – в 1,34, в 1,72, в 1,27 раза.

К 28 марта исследованные незаменимые и заменимые аминокислоты в гемолимфе достигли пикового уровня у второго поколения 9-ти суточных пчел в 3-й и 4-й группах. 18 апреля в 1-й и во 2-й группах регистрировали пиковые значения в содержании аминокислот у рабочих пчел третьего поколения. При этом численные значения различались в разрезе контрольной и опытных групп. Так в 3-й группе уровень лизина к указанному сроку (28 марта) наблюдений достигла 3330,80, а в 4-й группе – 3530,70 мкмоль/л, превышая контрольное значение в 1,1 и 1,17 раза соответственно. В 1-й и 2-й группах описываемые показатели достигли 3170,30 и 3190,70 мкмоль/л, уступая аналогичному показателю 4-й группы в 1,1 и 1,09 раза.

Содержание гистидина к 28 марта у исследованных рабочих пчел 3-й и 4-й групп составило 208,8 и 232,1 мкмоль/л, глицина – 265,80 и 283,7 мкмоль/л, и аспарагиновой аминокислоты – 652,60 и 690,2 мкмоль/л.

В последующие сроки уровень исследованных аминокислот подвержено незначительным перепадам, однако содержание их в гемолимфе пчел в разрезе групп стабилизируется. При этом максимальные их уровни сохраняются в 3-й, и особенно 4-й группах. Так у 9-ти суточных пчел пятого поколения 3-й группы содержание в гемолимфе лизина составляло 3268,6, гистидина – 207,3, глицина – 263,0, аспарагиновой аминокислоты – 630,0 мкмоль/л. По 4-й группе – 3473,1, 228,2, 271,3, 634,1 мкмоль/л соответственно. Следовательно, для обеспечения секреторной функции глоточных желез в гемолимфе рабочих пчел 9-ти суточного возраста являющихся пчелами-кормилицами уровень лизина должен быть выше, по сравнению с перезимовавшими рабочими особями, в 2,37-2,79 раза, гистидина – в 2,47-2,85 раза, глицина – в 2,32-2,46 раза, аспарагиновой аминокислоты – в 1,81-1,94 раза.

Выводы:

1. Весеннее развитие пчелиных семей наиболее активно происходит на фоне композиционной стимулирующей подкормки медового сыта с добавлением молочной смеси «Нэнни 2 с пребиотиком» в комплексе с сернокислым кобальтом (4-я группа), которое по сравнению с фоновым уровнем увеличивало среднесуточную яйценоскость пчелиных маток ко второму учету в 2,48 раза, а в разгар сезона – в 3,03 раза (в контроле 2,02 и 2,28 раза) с абсолютным значением 1814,0 и 2209,0 яиц/сутки (в контроле 1459,0 и 1650,0 яиц/сутки).

2. Индекс роста силы семей, являющаяся векторной биологической составляющей указывающей на хозяйственно полезные признаки, был максимальным во все сроки наблюдений в 3-й, и особенно в 4-й группе пиковые значения которых указывают, что с 18 марта и по 21 мая их можно использовать в качестве семей-воспитательниц, а семьи контрольной (1-я группа) и 2-й групп – с 9 апреля по 21 мая.

3. Обильное секретирование глоточными железами молочка достаточного для выкармливания 3-4 личинок у рабочих пчел 9-ти суточного возраста весенней генерации осуществляется на фоне стимулирующих подкормок с медовой сытой содержащих молочную смесь «Нэнни 2 с пребиотиком» или с сернокислым кобальтом со степенью развитости их желез в 3,98 балла и 3,89 балла соответственно (в контроле 3,74 балла). Степень развитости глоточных желез у перезимовавших рабочих особей осенней генерации регистрируемое в пределах от 2,5 до 2,64 баллов показывает, что они как пчелы-кормилицы способны выкармливать только по одной личинке.

4. Наиболее интенсивное повышение уровня незаменимых и заменимых аминокислот происходит в гемолимфе рабочих особей весенней генерации, по сравнению с перезимовавшими пчелами осенней генерации, происходит на фоне стимулирующих подкормок с медовой сытой содержащих молочную смесь «Нэнни 2 с пребиотиком» или с сернокислым кобальтом. Установлено, что для обеспечения секреторной функции глоточных желез в гемолимфе рабочих пчел 9-ти суточного возраста являющихся пчелами-кормилицами уровень лизина должен быть выше, по сравнению с перезимовавшими рабочими особями, в 2,37-2,79 раза, гистидина – в 2,47-2,85 раза, глицина – в 2,32-2,46 раза.

Комментарии (0)