Активизация адаптогенеза и биоресурсного потенциала телят в условиях традиционной и адаптивной технологий

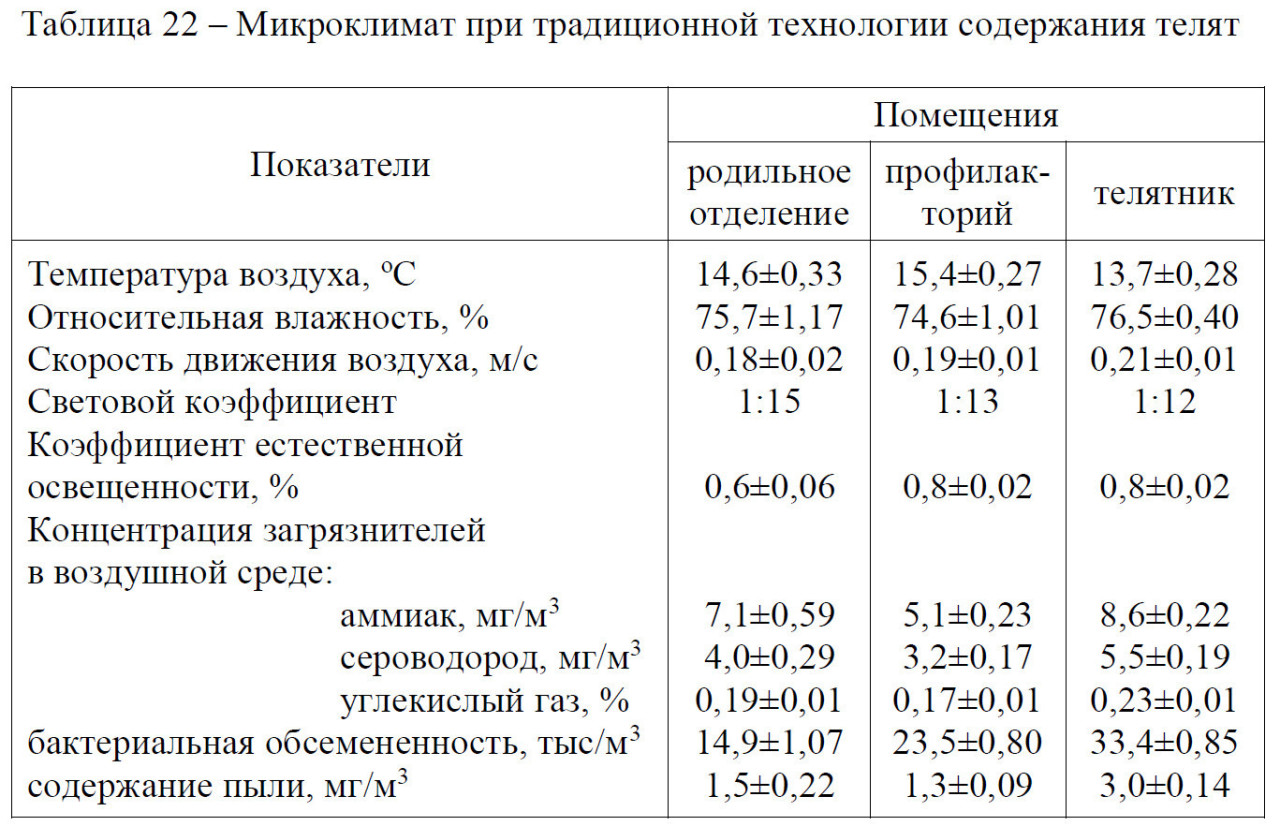

Параметры микроклимата в родильном отделении, профилактории и телятнике за период проведения исследований в условиях традиционной технологии находились в пределах зоогигиенических норм (таблица 22).

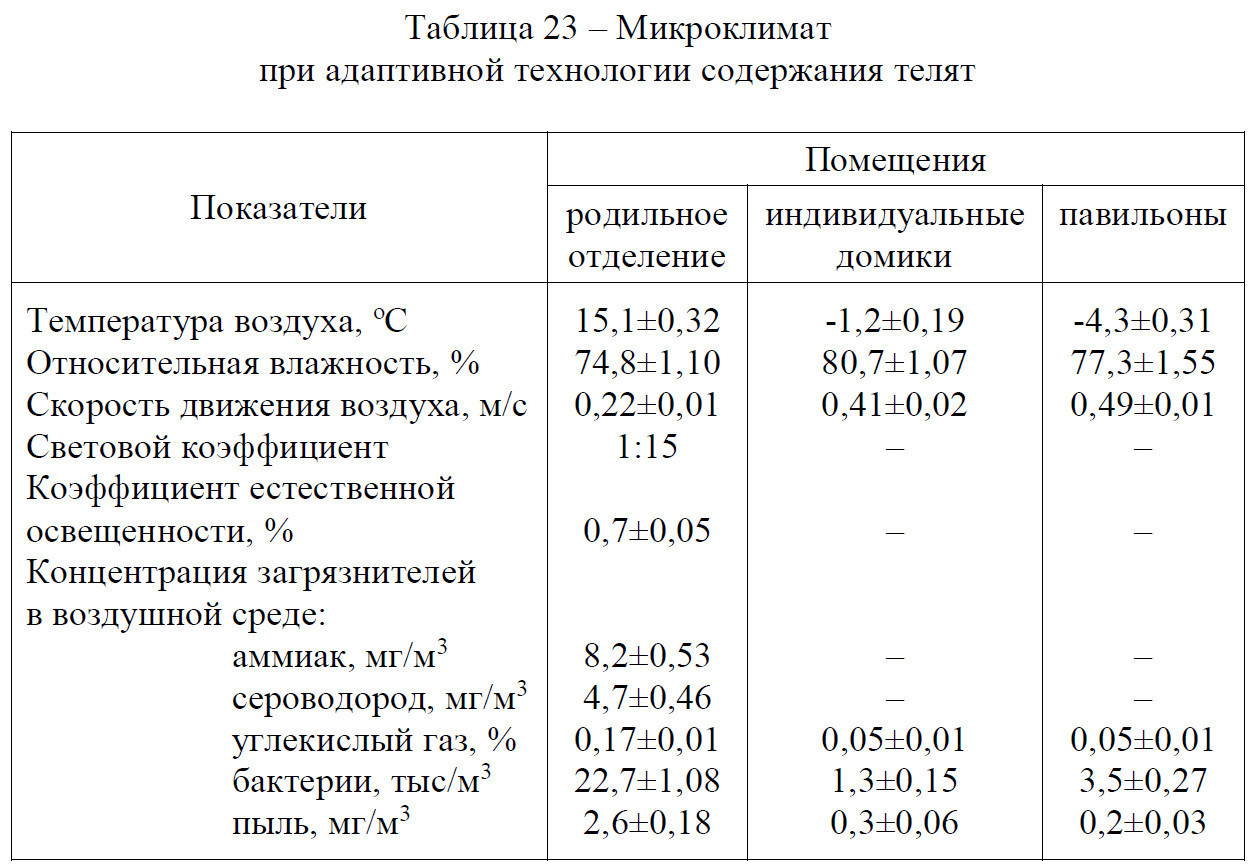

В помещениях облегченного типа температура воздушной среды была ниже нормативных данных на 15,2-18,3оС и составляла -1,2±0,19°С и -4,3±0,31°С. Относительная влажность и бактериальная обсемененность воздушной среды, содержание в ней аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли в индивидуальных домиках и павильонах были ниже, чем в профилактории и телятнике (таблица 23).

Установлено, что данные клинико-физиологического состояния молодняка контрольных и опытных групп за весь период наблюдения находились в пределах физиологических норм.

При традиционной технологии выращивания молодняка за весь период наблюдения в контрольной группе заболело 6 животных (из них 4 - бронхопневмонией и 2 - диспепсией), в 1-й опытной – 2 бронхопневмонией и 1 диспепсией, а во 2-й опытной группе – только 1 диспепсией. Продолжительность болезней в среднем составляла 7,66±1,20, 4,33±0,66 и 4,00±0,00 сут соответственно, то есть у опытных животных она была короче на 3,33 и 3,66 сут соответственно.

При выращивании в помещениях облегченного типа в контрольной группе заболело 3 животных (2 бронхопневмонией и 1 диспепсией), а в 1-й и 2-й опытных группах – по 1 животному диспепсией. Продолжительность болезней у животных контрольной группы составляла 6,33±0,79 сут, а у остальных – 5,00±0,00 и 4,00±0,00 сут соответственно. Следовательно, у опытных животных она была короче на 1,33 и 2,33 сут соответственно и протекала в более легкой форме, чем в контроле.

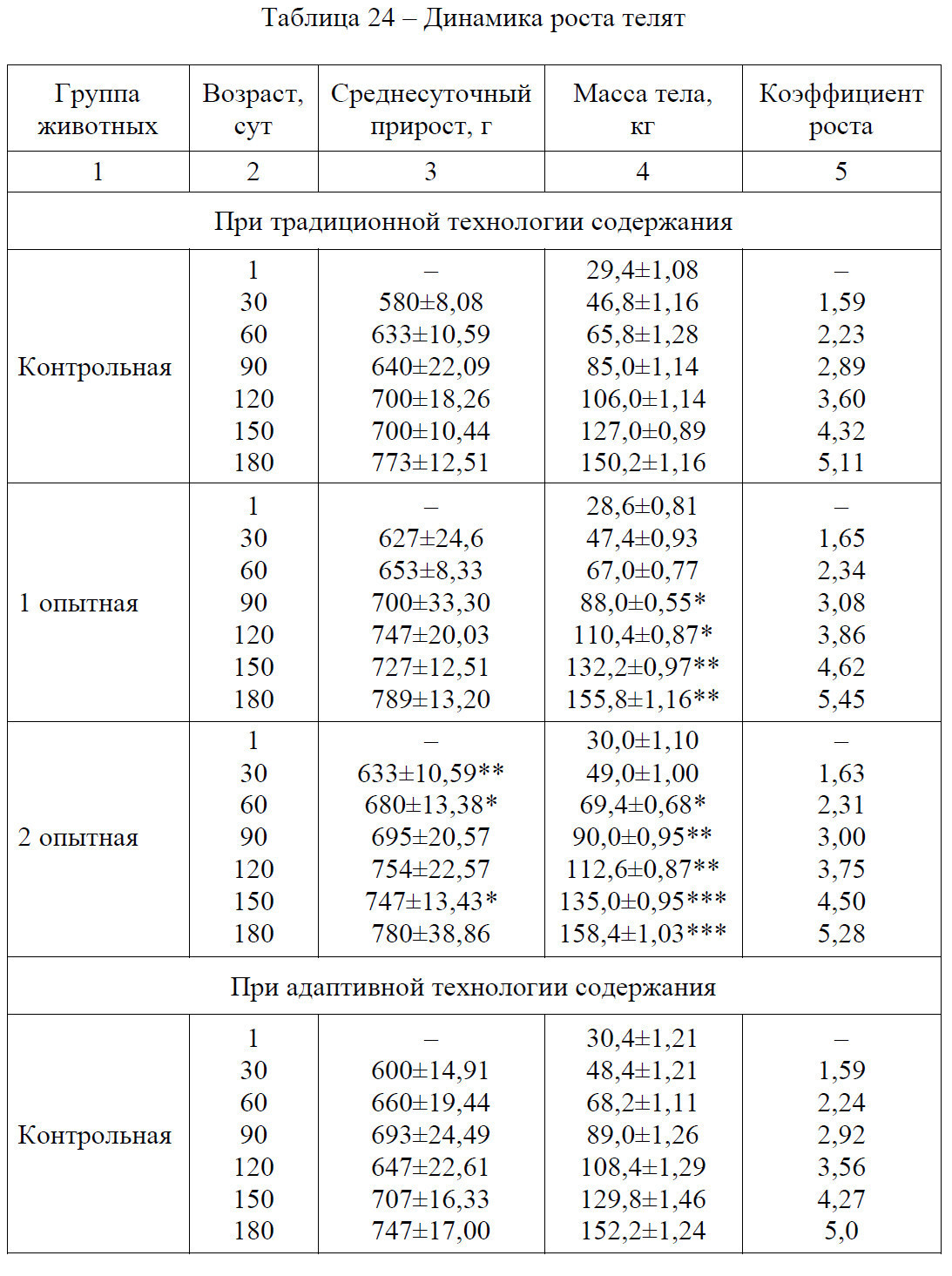

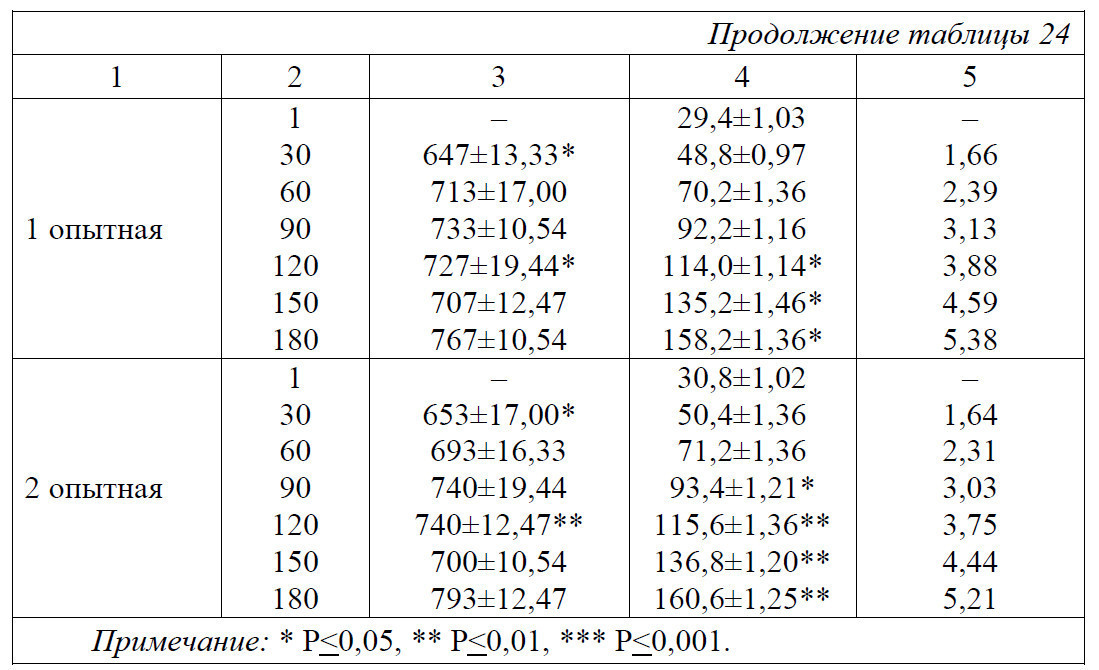

Живая масса и среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота к концу срока наблюдения оказались выше у животных 1-й и 2-й опытных групп по сравнению с контролем: в условиях традиционной технологии на 5,6 и 8,2 кг и на 16,0 и 7,0 г, а при содержании в помещениях облегченного типа – на 6,0 и 8,4 кг и на 20,0 и 46,0 г (Р<0,05-0,001) соответственно. Аналогичная закономерность выявлена в динамике коэффициента роста подопытных животных (таблица 24).

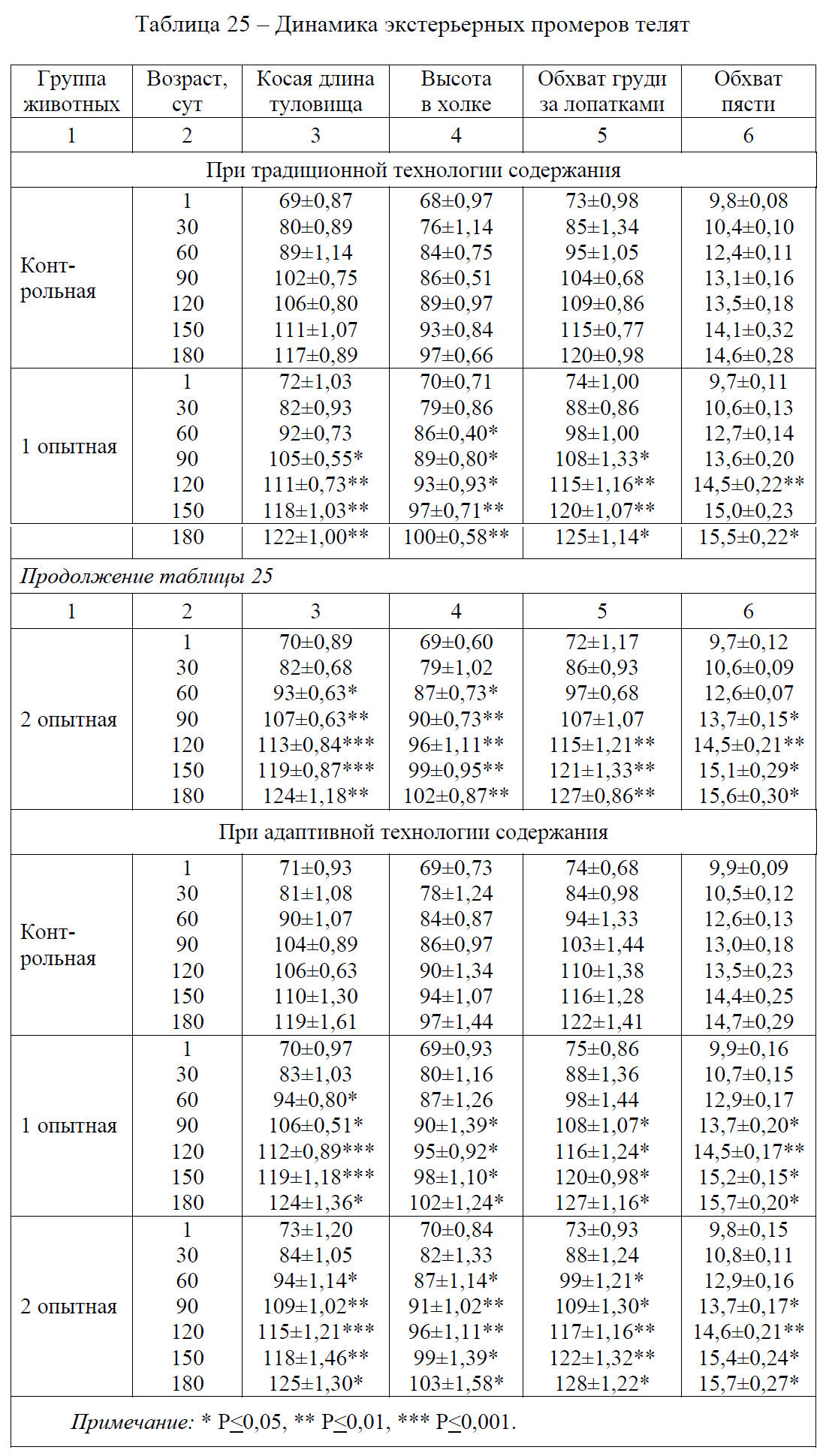

При сравнении экстерьерных промеров телят (таблица 25) установлено, что на протяжении всего срока наблюдения лучшие показатели имели животные 1-й и 2-й опытных групп, выращенные с использованием биостимуляторов, по сравнению с контрольными данными.

Так, у телят, выращенных в условиях традиционной технологии разница в величинах промеров косой длины туловища, высоты в холке, обхвата груди за лопатками и пясти в возрасте 180 сут составляла, см: 5 и 7, 3 и 5, 5 и 7, 0,9 и 1,0, а в помещениях облегченного типа – 5 и 6, 5 и 6, 5 и 6, 1,0 и 1,0 (Р<0,05-0,01) соответственно.

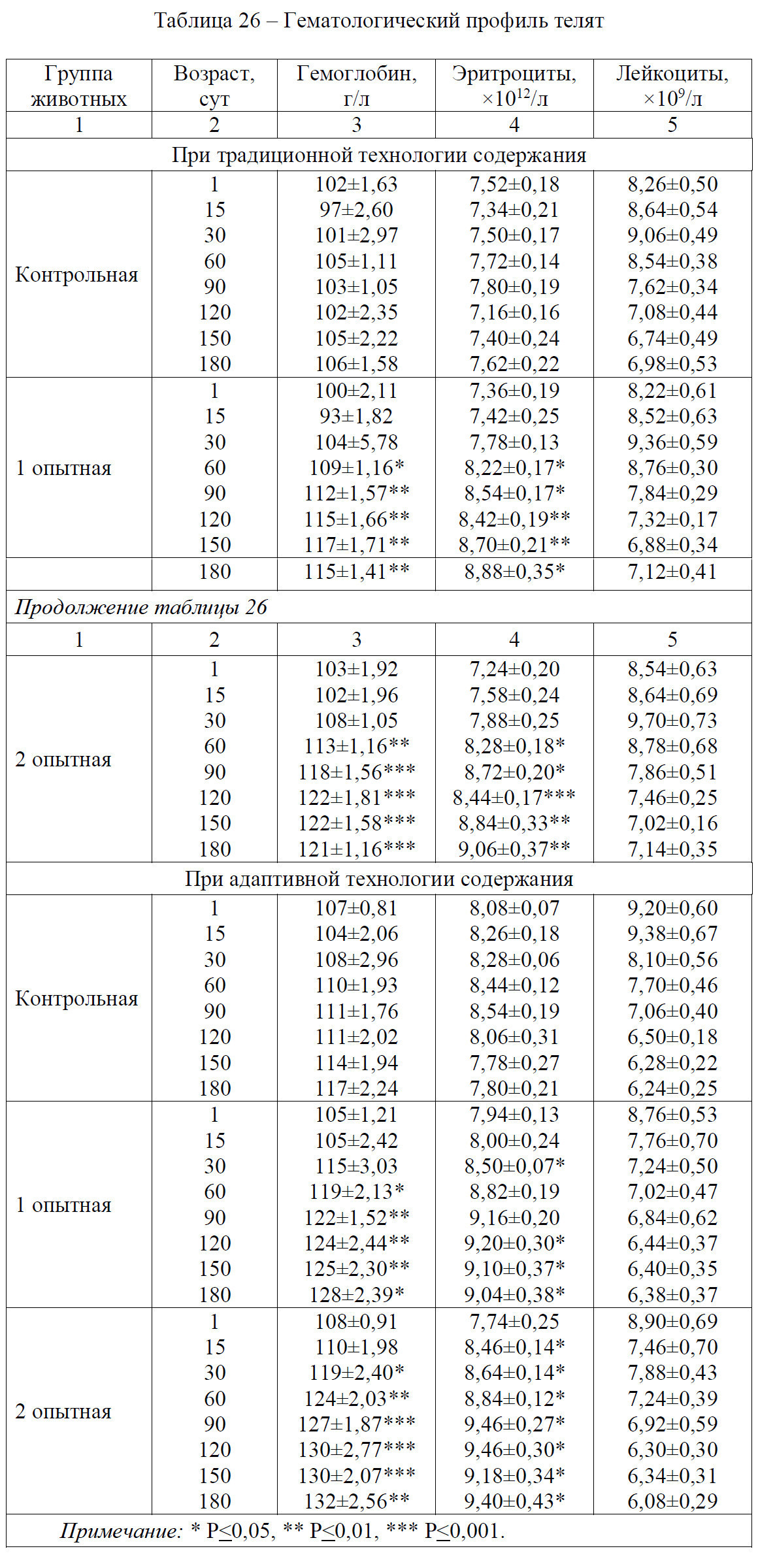

Изменения в морфологическом составе крови на фоне внутримышечного введения биопрепаратов можно охарактеризовать как повышение защитно-адаптационных реакций организма животных на действие стресс-факторов.

Следовательно, использование полистима и ПВ-1 при выращивании телят в условиях традиционной и адаптивной технологий способствовало приросту живой массы этих животных, активизируя ассимиляторные процессы. При этом энергия корма у них в основном расходовалась на увеличение массы тела, в то время как в контроле (без использования биостимуляторов) – преимущественно на обеспечение гомеостаза температуры организма в условиях пониженных температур окружающей среды.

При выращивании телят в условиях традиционной технологии данные гематологических показателей (таблица 26) после инъекции полистима и ПВ-1 были выше, чем в контроле: количество эритроцитов – на 0,28–1,30 и 0,38–1,44х1012/л, концентрация гемоглобина – 3–13 и 7–20 г/л, а у подопытных животных, выращиваемых в помещениях облегченного типа – на 0,22–1,32 и 0,36–1,60х1012/л, 7– 13 и 11–19 г/л (Р<0,05-0,001) соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что внутримышечное введение полистима и ПВ-1 стимулировало кроветворную функцию телят.

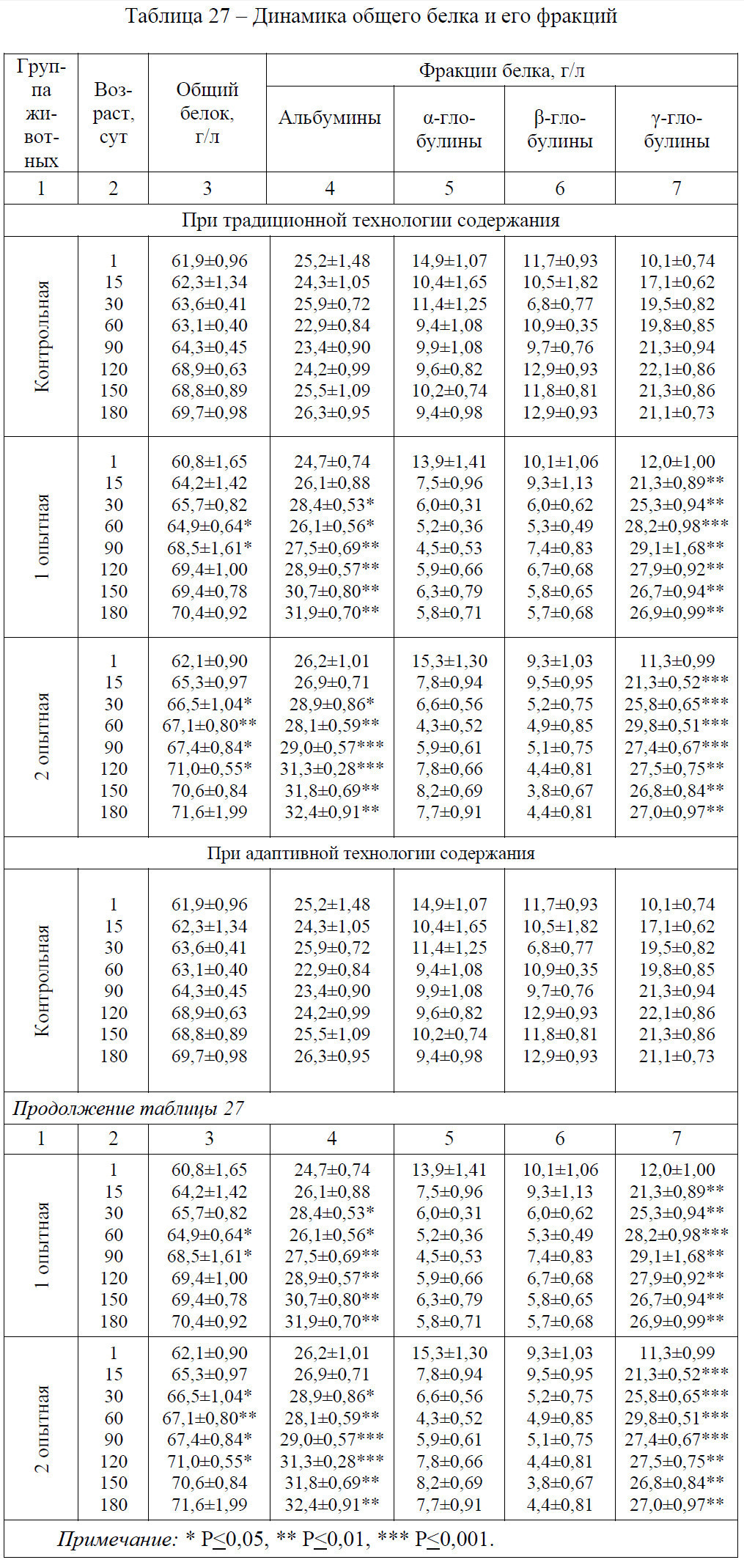

Содержание общего белка (таблица 27) в сыворотке крови телят 1-й и 2-й опытных групп за период наблюдения было достоверно выше, чем в контроле (при традиционной технологии содержания) на 3,6–7,6 и 4,2–8,1 г/л (Р<0,05-0,01).

В помещениях облегченного типа они оказались выше на 3,1–3,4 и 2,4–4,1 г/л (Р>0,05) соответственно, чем при традиционной технологии содержания.

Применение биопрепаратов сглаживает негативные изменения белкового обмена, с незначительным снижением уровня общего белка и повышением глобулиновой фракции белка.

Уровень альбуминов в сыворотке крови молодняка 1-й и 2-й опытных групп был также достоверно выше, чем в контроле: при традиционной технологии содержания, начиная с 60-суточного возраста и до конца срока наблюдения – на 2,4–4,9 и 2,9–6,0 г/л, а при выращивании в помещениях облегченного типа с 30- до 180- суточного возраста – на 2,9–5,6 и 3,0–7,1 г/л (Р<0,05–0,001) соответственно.

Концентрация α- и β-глобулиновых фракций белка в сыворотке крови телят контрольных и опытных групп в течение всего срока наблюдения варьировала, т.е. отмеченные изменения не имели определенную закономерность, а разница между полученными данными была недостоверной.

Наиболее вариабельной фракцией общего белка является γ-глобулиновая, значительные колебания которой у подопытных животных можно объяснить следующим образом: относительно высокий уровень γ-глобулинов в начале опытов является результатом их поступления в организм с молозивом; снижение γ-глобулинов в 150-суточном возрасте обусловливается наступлением переходного периода, когда телята полностью были переведены с молочного на растительный тип кормления. Переход сопровождался некоторым угнетением иммунобиологической реактивности растущего организма. Увеличение содержания Y-глобулинов в последующем было результатом развивающейся иммунобиологической активности организма. Содержание у-глобулиновой фракции белка в сыворотке крови опытных животных в течение всего срока наблюдения было выше, чем в контроле. У животных 1-й и 2-й опытных групп, выращиваемых в условиях традиционной технологии, концентрация у-глобулиновой фракции белка превосходила контрольные данные на 2,2–4,2 и 3,1–5,7 г/л, а в помещениях облегченного типа - на 4,2-8,4 и 4,2-10,0 г/л соответственно (Р<0,05-0,001).

Данные биохимических исследований крови телят свидетельствуют о том, что внутримышечная инъекция полистима и ПВ-1 активизировала продукцию альбуминов, как пластического материала, и у-глобулинов — гуморального звена неспецифической резистентности организма.

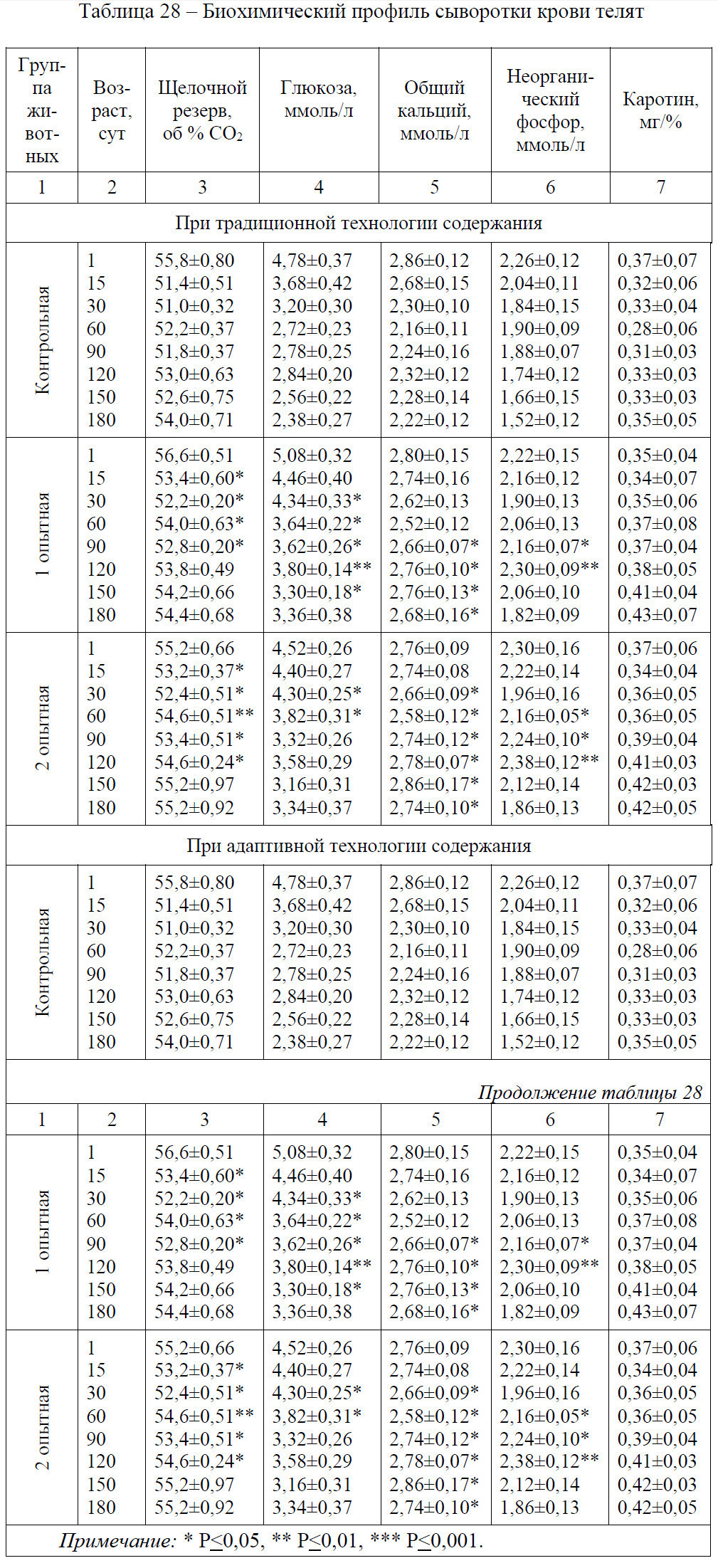

Биостимуляторы активизировали в организме буферные системы, обмен глюкозы, общего кальция и неорганического фосфора (таблица 28).

Уровень каротина в сыворотке крови хотя и повышался под влиянием указанных препаратов, но достоверного изменения в обмене провитамина А не выявлено. Различие в стимулирующем эффекте между полистимом и ПВ-1 не установлено.

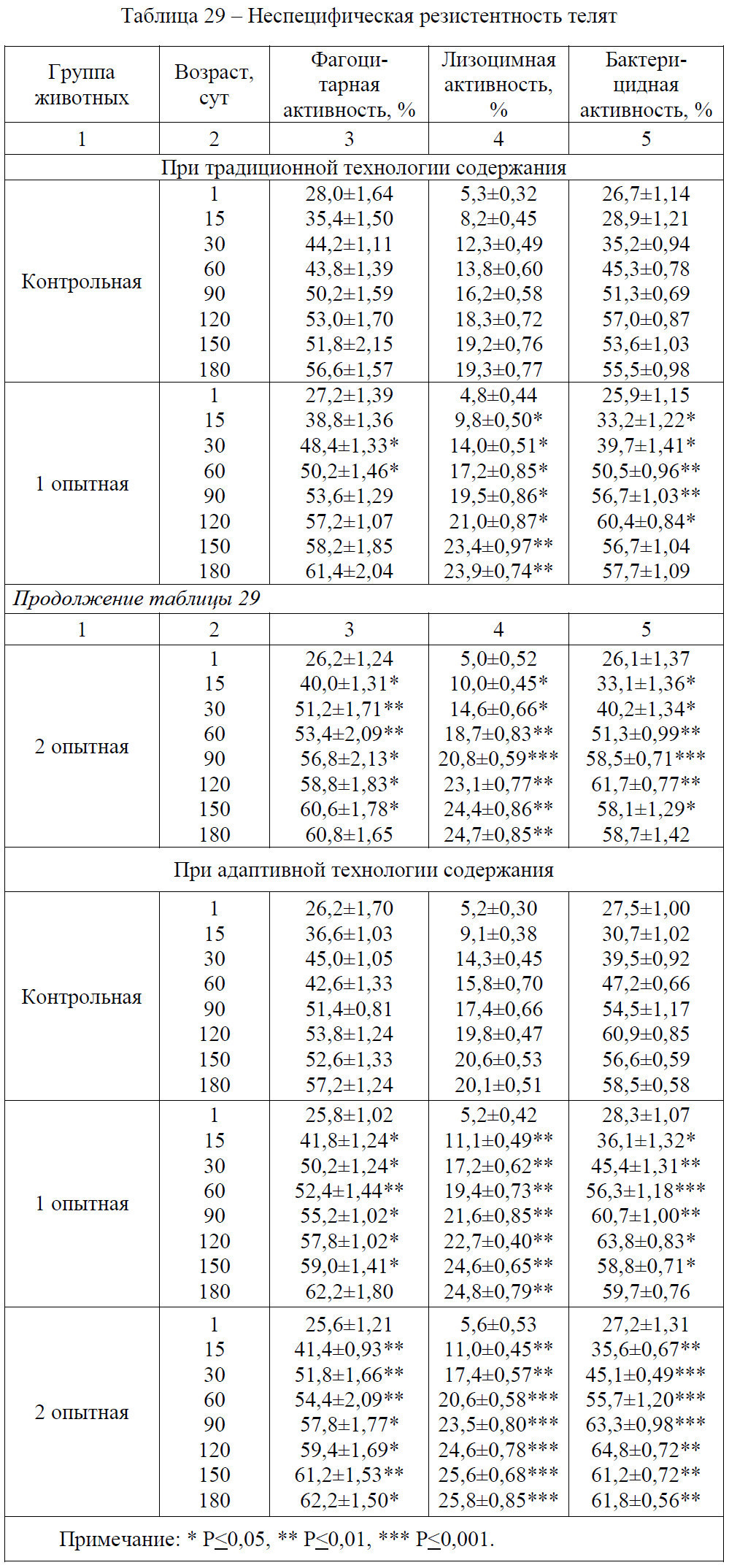

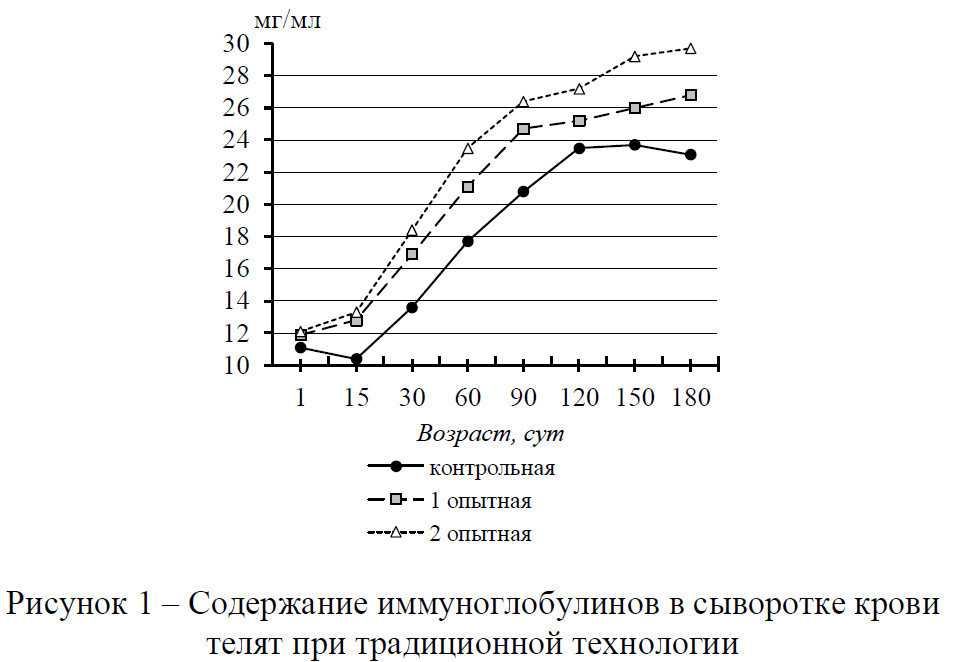

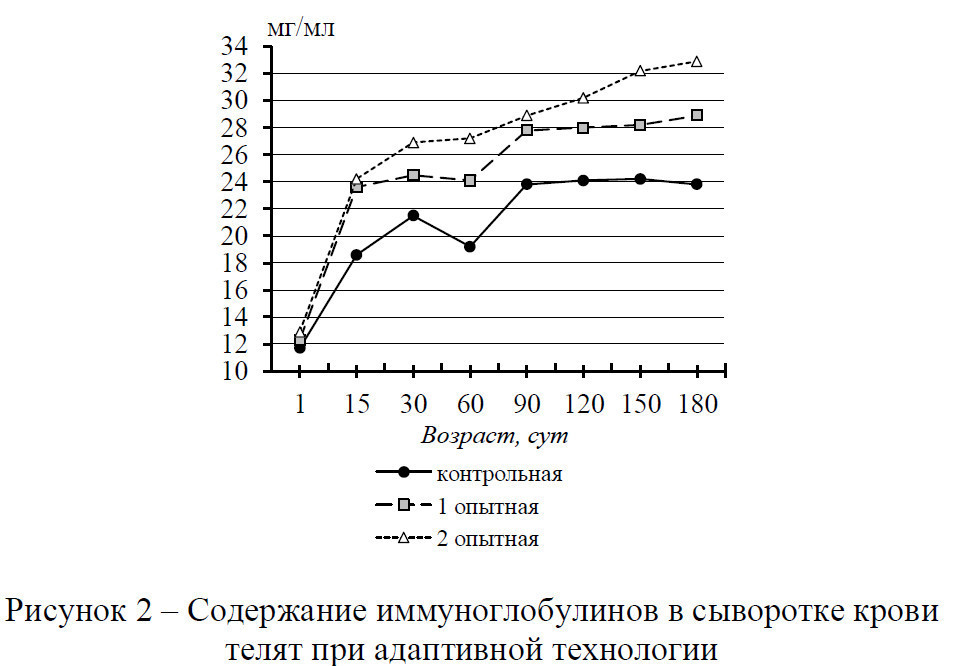

У телят, выращенных в условиях традиционной технологии с применением биостимуляторов, оказались достоверно выше: фагоцитарная активность лейкоцитов на — 3,4—6,4 и 4,2—9,6%, лизоцимная активность плазмы — 1,6—4,6 и 1,8—5,4%, бактерицидная активность сыворотки крови — 2,2—5,4 и 3,2—7,2% и количество иммуноглобулинов — на 1,7—3,9 и 2,9—5,8 мг/мл (Р<0,05-0,001) соответственно. При содержании животных в помещениях облегченного типа данные таких же показателей были выше — на 3,8—9,8 и 4,8—11,8%, 2—4,7 и 1,9—6,1 %, 1,2—9,1 и 3,3—8,5% и на 3,0— 5,1 и 5,1—9,1 мг/мл (Р<0,05-0,001) соответственно (таблица 29).

Динамика иммуноглобулинов в сыворотке крови молодняка при указанных технологиях содержания изображена на рисунке 1 и 2.

При этом уровень катехоламинов у животных опытных групп был выше, чем в контрольной группе, особенно в первые 60 суток жизни. Результаты этих исследований свидетельствуют об усилении обменных процессов с целью дополнительной выработки

Из этих данных видно, что количество иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, выращенных с применением биостимуляторов, оказалось достоверно выше: в условиях традиционной технологии - на 1,7-3,9 и 2,9-5,8 мг/мл, а при содержании в помещениях облегченного типа – на 3,0-5,1 и 5,1-9,1 мг/мл (Р<0,05-0,001) соответственно.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что полистим и ПВ-1 активизировали клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности телят.

Стимулирующий эффект оказывал выше ПВ-1 по сравнению с полистимом, особенно в помещениях облегченного типа в условиях пониженной температуры окружающей среды.

Биогенные амины играют существенную роль в реализации экстренной адаптации организма. При этом соотношение их в крови не только отражает, но и определяет состояние вегетативно- гуморально-гормональной системы.

Установленная нами динамика биоаминов в структурах крови (тромбоцитах, нейтрофилах, лимфоцитах и плазме) указывает на то, что у телят в состоянии стресса происходит адекватный выброс катехоламинов из мест депонирования энергии при холодовом стрессе. В 120, 150 и 180-суточном возрасте у телят отмечена относительная стабилизация концентрации катехоламинов в структурах крови, которая в контрольной группе составляла 29,5– 30,8 усл. ед., в 1-й опытной – 28,9-32,0 и во второй опытной группе – 28,9-33,8 усл. ед. флуорисценции.

После инъекции телятам биостимуляторов нами выявлена ответная реакция со стороны серотонинергической системы на активацию симпатического отдела нервной системы. Это наблюдалось в 30-суточном возрасте животных в результате действия холодового стресса и сопровождалось уменьшением концентрации серотонина в крови, направленного на усиление процессов ассимиляции и восстановление энергетических затрат в организме. В 60-суточном возрасте животных отмечалась возрастающая потребность организма в серотонине, связанная с предупреждением повышенного расхода энергии. При этом происходило увеличение уровня серотонина, что следует оценивать как компенсаторную реакцию организма в ответ на относительно высокую концентрацию катехоламинов в этот же период, выражающую, по-видимому, как возможность его перехода из

стадии тревоги в стадию резистентности стресс-реакции. Повышение конкурентоспособности серотонина по отношению к катехоламинам, которое наиболее характерным было в конце опыта, свидетельствует о стабилизации стресс-реакции, что подтверждается относительной гармонией в функциональной активности симпато-адреналовой и серотонинергической систем.

Нами установлено, что динамика гистамина в структурах крови в основном отражала характер изменений активности катехоламинов, что, возможно, свидетельствует о синхронной функциональной активности симпато-адреналовой и гистаминергической систем организма в условиях холодового стресса.

В результате ветеринарно-санитарной оценки туш молодняка крупного рогатого скота установлено, что они у подопытных животных имели сухую корочку и бледно-розовый цвет. Место их зареза было неровным, пропитано интенсивнее кровью, чем в других местах туши. Консистенция – плотная, упругая, при надавливании пальцем на поверхность мяса образовывалась ямочка, которая быстро выравнивалась. Мышцы на разрезе слегка увлажненные и не оставляли влажного пятна на фильтровальной бумаге, имели светло красный цвет. Кровь в них и в кровеносных сосудах отсутствовала. Мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечивались. Поверхность разреза лимфатических узлов – светло-серого цвета. Бульон, приготовленный из этого мяса, – прозрачный, ароматный, на его поверхности отмечалось скопление больших капель жира.

Биохимические показатели мяса молодняка контрольной, 1-й и 2-й опытных групп, выращенного в помещениях традиционной технологии, имели следующие величины: рН мяса – 6,16±0,01, 6,08±0,02 и 6,10±0,01, амино-аммиачный азот – 1,13±0,00, 1,09±0,02 и 1,16±0,01 мг соответственно. При выращивании животных в помещениях облегченного типа они равнялись: 6,05±0,01, 5,92±0,01 и 5,87±0,00, 1,23±0,01 мг, 1,27±0,02 и 1,16±0,01 мг соответственно. В пробах мяса животных сравниваемых групп реакция на пероксидазу была положительной, а с сернокислой медью – отрицательной.

Содержание кадмия, мышьяка и ртути в пробах мяса разных групп животных не обнаружено. Уровень свинца в пробах мяса контрольной группы молодняка при традиционной и адаптивной технологиях выращивания составлял 0,05 и 0,04 мг/кг, 1-й опытной – 0,05 и 0,03 и 2-й опытной – 0,04 и 0,04 мг/кг. В то же время концентрация цинка в пробах мяса животных контрольной и опытных групп равнялась 17,3 и 18,9 мг/кг, 19,1 и 18,5, 18,6 и 17,9 мг/кг соответственно.

Из результатов перечисленных исследований можно сделать заключение о том, что мясо подопытных животных не отличалось по органолептическим, биохимическим и физико-химическим свойствам, что свидетельствует о его биологической полноценности и экологической безопасности.

Гистоморфологическими исследованиями установлено, что препараты не вызывали отклонений в морфологии тканей внутренних органов.

Таким образом, внутримышечное введение телятам полистима и ПВ-1 при выращивании в профилакториях и телятниках (в условиях традиционной технологии) и в индивидуальных домиках и павильонах (по адаптивной технологии) в условиях пониженных температур активизировало адаптогенез, гемопоэз, клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности, улучшало постнатальное развитие и повышало сохранность телят, а также обеспечивало биологическую полноценность мяса.

На основании ветеринарно-санитарной оценки говядины установлено, что органолептические, биохимические и спектрометрические показатели мяса бычков, выращенных на фоне внутримышечной инъекции биопрепаратов полистим и ПВ-, существенно не отличались от таковых в контроле и соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, что свидетельствует о безопасности испытуемых препаратов и доброкачественности мясных туш.

Внутримышечное введение телятам полистима и ПВ -1 при выращивании в профилакториях и телятниках (в условиях традиционной технологии) и в индивидуальных домиках и павильонах (по адаптивной технологии) в условиях пониженных температур активизировало адаптогенез, гемопоэз, клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности, улучшало постнатальное развитие и повышало сохранность телят, а также обеспечивало биологическую полноценность мяса. Мясо подопытных животных не отличалось по органолептическим, биохимическим и физико-химическим свойствам, что свидетельствует о его биологической полноценности и экологической безопасности. Гистоморфологическими исследованиями установлено, что препараты не вызывали отклонений в морфологии тканей внутренних органов.

На основании результатов проведенной научно-исследовательской работы по активизации адаптогенеза и реализации биоресурсного потенциала телят при традиционной и адаптивной технологиях выращивания рекомендуем внутримышечно инъецировать им полистим и ПВ-1 в дозе 3 мл в 12- и 5-6-суточном возрасте. При этом выращивание телят по адаптивной технологии обеспечивает более активный их рост и развитие и реализует биоресурсный потенциал, нежели в условиях традиционной технологии.

В последнее время все больше фермеров используют «холодное воспитание» телят на открытом воздухе в индивидуальных домиках. Холодный метод содержания телят основан на проведении отела коров в денниках и последующем выращивании телят на подсосе под коровой на протяжении двух дней. С третьего дня жизни телят переводят в пластиковые домики, которые размещают вне помещения на площадках с твердым покрытием под открытым небом. Перед каждым домиком оборудуют выгульные площадки. Холодное содержание телят в осенний период осуществляется на глубокой сменяемой подстилке. Современный холодный метод содержания телят включает такие элементы:

— размещение на открытом воздухе индивидуальных домиков, что избавляет от скопления в легких животных вредного аммиака, к тому же происходит естественная инсоляция солнечным светом;

— каждый теленок изолируется в пластиковом боксе от потенциальных источников инфекции минимум на 20 дней после рождения (профилакторный период);

— для покрытия пола применяется глубокая сухая соломенная подстилка, что позволит легко проводить дезинфекцию бокса после освобождения;

— теленок имеет достаточно места для свободного движения, что обеспечивается габаритными размерами вольера и домика.

Важнейшим условием оптимизации микроклимата закрытых животноводческих помещений, является его соответствие

физиологическому состоянию животных. Физические и химические свойства воздушной среды – факторы непостоянные и подвержены большим колебаниям. Организм животного может приспосабливаться к этим изменениям, но лишь до определенных пределов. Физиологическое равновесие может сохраняться до тех пор, пока действие внешних раздражителей не превышает адаптационных возможностей организма.

Установлено, что температура воздуха является одним их факторов внешней среды, которая влияет на рост и развитее телят в молочный и постмолочный периоды онтогенеза. Технология содержания телят на открытом воздухе в индивидуальных домиках нашло широкое распространение в Республике Казахстан в рамках реализации программы создания модельных ферм.

Имеются различные вариации использования технологических приемов и совершенствования данного метода, но до сих пор нет единого мнения по поводу эффективности его применения в разные сезоны года, на разных породах крупного рогатого скота и т.д., что и определяет актуальность работы.

Надежным методом профилактики болезней и повышения сохранности молодняка является содержание телят в индивидуальных домиках и павильонах на открытом воздухе.

С научной точки зрения метод «холодного воспитания» имеет преимущества: при выращивании в условиях пониженных температур телята вдыхают чистый воздух естественной температуры и влажности без вредных газов с минимальным уровнем микробной обсемененности. Животные закаливаются, совершенствуется нервно-сосудистая терморегуляция, барьерная и дыхательная функции; увеличивается длина и густота волос; повышаются общий тонус и аппетит; возрастает возможность активного дыхания.

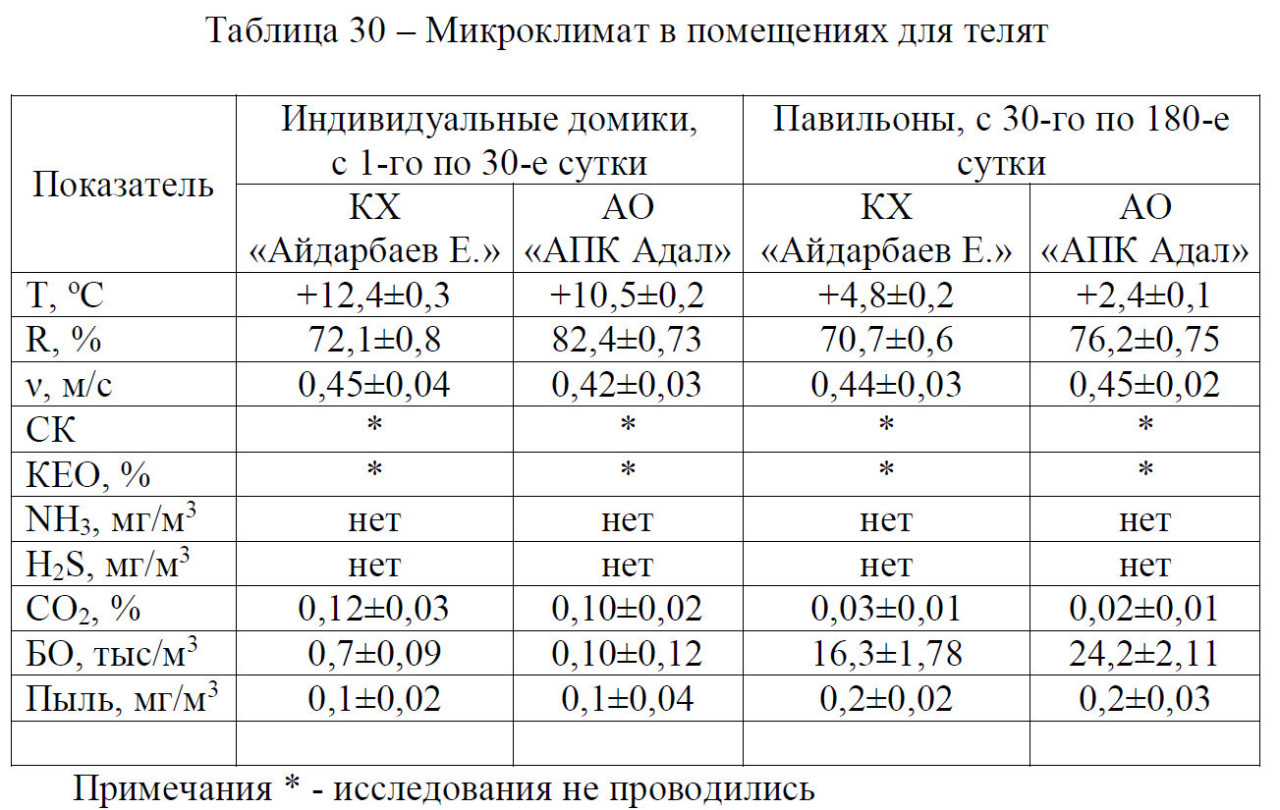

Изучены параметры микроклимата при адаптивной технологии выращивания телят в индивидуальных домиках и павильонах (таблица 30).

В хозяйстве КХ «Айдарбаев Е.» параметры микроклимата в индивидуальных домиках и павильонах, предусмотренных адаптивной технологией, в зимний период соответственно имели следующие величины: температура воздушной среды – +12,4±0,3°С и - +4,8±0,2°С, относительная влажность – 72,1±0,8 и 70,7±0,6%, скорость движения – 0,45±0,04 и 0,44±0,03 м/с, бактериальная обсемененность – 0,7±0,09 и 16,3±1,78 тыс/м3, содержание углекислого газа – 0,12±0,03 и 0,03±0,01%, аммиака и сероводорода не обнаружено, пыли – 0,1±0,02 и 0,2±0,02 мг/м3.

Результаты проведенных исследований КХ «Айдарбаев Е.», а также в АО «АПК Адал» свидетельствуют о том, что в индивидуальных домиках и павильонах такие параметры микроклимата как относительная влажность, скорость движения и бактериальная обсемененность воздушной среды, а также содержание в ней углекислого газа, аммиака, сероводорода и пыли соответствовали зоогигиеническим нормам. То есть в указанных помещениях телята выращивались в условиях практически чистого воздуха при пониженных температурах среды.

Технология выращивания телят претерпела большие изменения. Они коснулись как принципов подхода к кормлению и содержанию молодняка, так и его отбора и дальнейшего выращивания. Произошел пересмотр традиционно сложившихся норм обеспечения молодняка питательными веществами, схем выпойки, дифференцированы нормы кормления в соответствии с условиями содержания и типом разводимого скота. Детально уточнены нормы содержания, оценено значение различных критериев для отъема, разработаны новые подходы в плане обустройства помещений, технологий их вентиляции и обогрева.

Таким образом, выращивание телят в индивидуальных домиках и павильонах на открытом воздухе по адаптивной технологии заслуживает особого внимания как надежный метод профилактики болезней и повышения сохранности молодняка. В основу метода положено воздействие пониженных температур на организм новорожденного теленка в первые две-три недели жизни, когда идет формирование системы терморегуляции. Практика показывает, что чем выше разность дневной и ночной температур, тем более «пластичным» будет организм животного, менее подверженным болезням.

Установлено, что показатели микроклимата в родильном отделении, помещениях для выращивания телят по адаптивной технологии, в типовых помещениях в основном соответствовали зоогигиеническим нормам. При этом температура воздуха в индивидуальных домиках и павильонах в зимний период оказалась ниже нормы, а в летний период, наоборот, – выше.

Рационы для телят и молодняка соответствовали нормам кормления, обеспечивая потребность организма в энергии и питательных веществах. Уровень молочного кормления телят в условиях прессинга пониженных температур воздуха был выше норм на 20%.

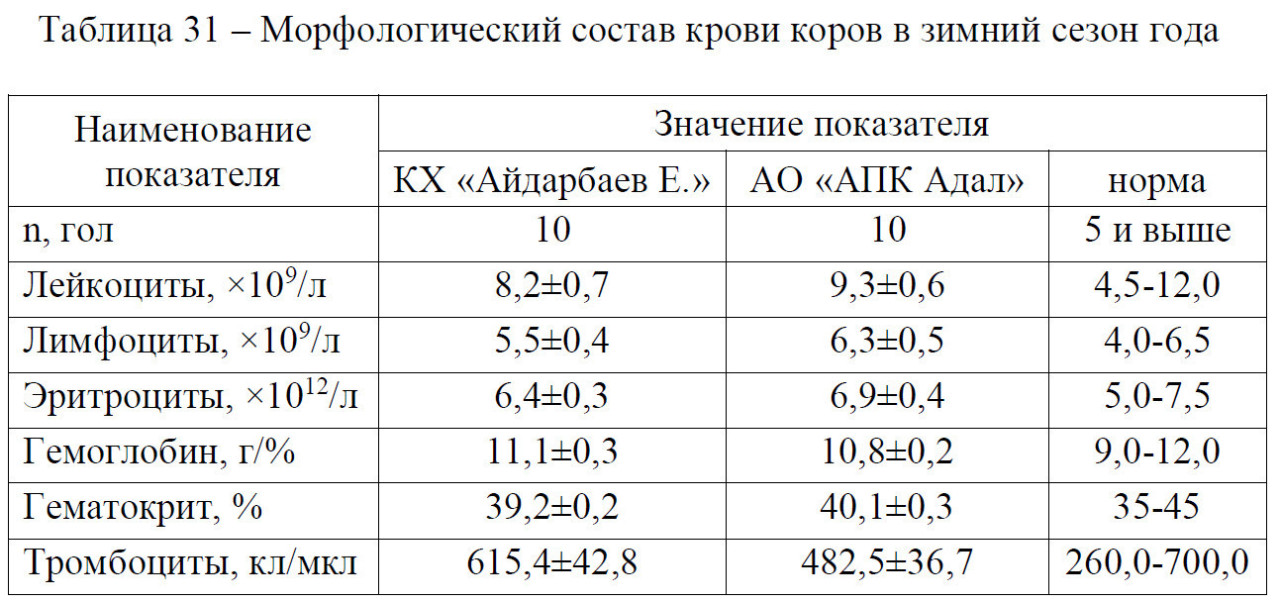

В зимний сезон года изучены морфологический состав крови коров (таблица 31).

Результаты исследований показали, что морфологический состав крови коров в КХ «Айдарбаев Е.» и АО «АПК Адал» Алматинской области в зимний сезон года находится в пределах физиологических норм. Количество лейкоцитов составило 8,2 и 9,3×109/л (норма 4,5-12,0), лимфоцитов 5,5 и 6,3×109/л (норма 4,06,5), эритроцитов 6,4 и 6,9×1012/л (норма 5,0-7,5), гемоглобина 11,1 и 10,8 г/% (норма 9,0-12,0), гематокрита 39,2 и 40,1% (норма 35-45), тромбоцитов 615,4 и 482,5 кл/мкл (норма 260,0-700,0).

Чтобы сравнить с холодным методом выращивания молодняка была изучена динамика живой массы ремонтного молодняка разного возраста. Заказаны индивидуальные домики и приобретены 100 штук соответственно для обоих хозяйств пластиковые домики. Установлено, что телят можно успешно выращивать в переносных легких домиках из пластмассы или прессованных древесных плит, установленных под навесами или на открытой площадке. Наибольшая эффективность достигается при содержании телят в пластиковых индивидуальных клетках в легких неотапливаемых помещениях. Вместе с тем следует отметить, что телята хорошо растут и не болеют в «холодных» условиях, но когда их затем переводят в теплое помещение, то они заболевают многими болезнями, характерными для младенческого возраста. Период исследований у телят, которые содержались в индивидуальных домиках, устойчивость к болезням составила на 9-11% выше, чем у животных, выращиваемых в профилактории. Холодный метод содержания телят позволяет выращивать здоровых животных, тем самым снизить себестоимость продукции и сократить затраты.

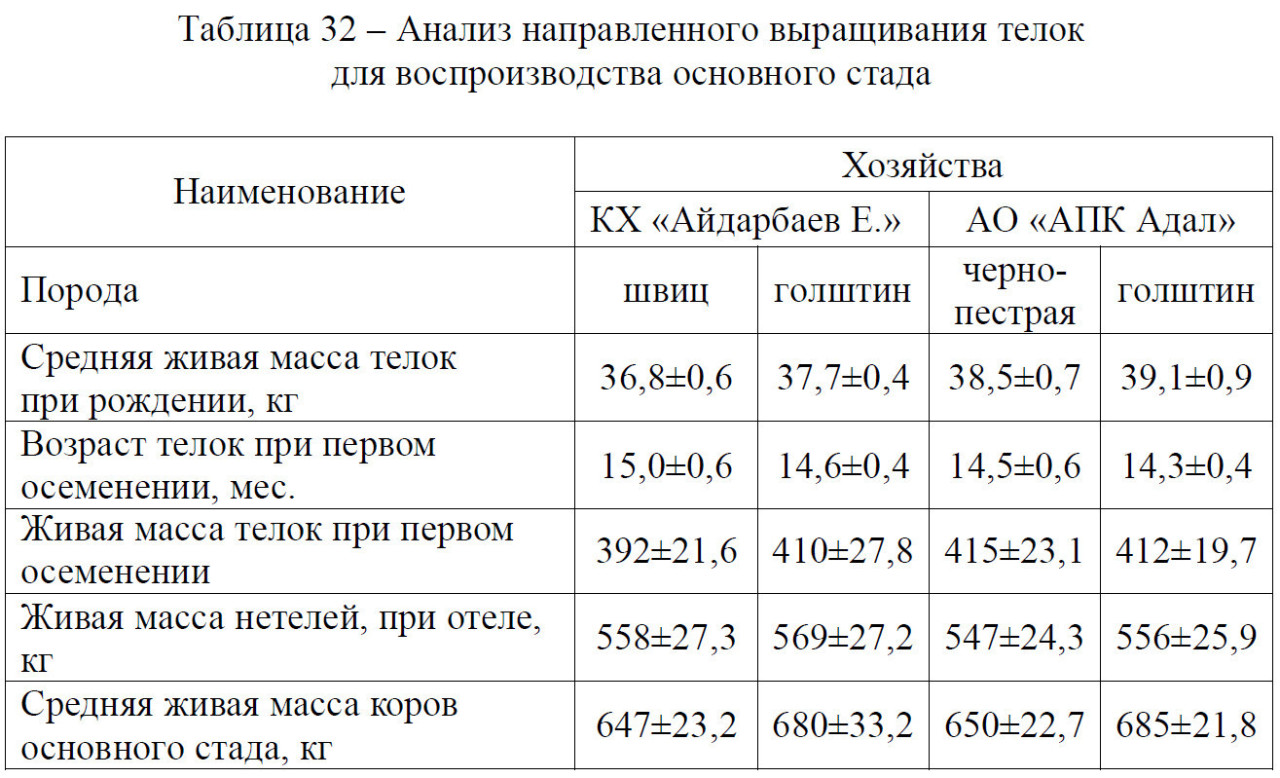

В таблице 32 приведены результаты анализа направленного выращивания телок для воспроизводства основного стада.

Результаты анализа показали, что в хозяйственных условиях в ходе исследовательских работ равномерно увеличивается живая масса телят при рождении с 36,8 кг до 39,1 кг. Возраст телок при первом осеменении сократился с 15,0 мес. до 14,3 мес. Живая масса телок при первом осеменении составляет 392-410 кг и 412-415кг.

Направленное выращивание молодняка крупного рогатого скота молочных пород направлено на подготовку животных к продолжительной эксплуатации и производства молока. При хороших показателях среднесуточного прироста живой массы ремонтные телки к первому отелу достигают 82-86% от планируемой живой массы взрослой особи.

При достижении 18-месячного возраста живая масса увеличивается в сравнении с живой массой телят при рождении в 11-12 раз. Это обеспечивается при условии среднесуточного прироста от рождения до 6-месячного возраста не менее 650 г, с 6-месячного до 12-месячного возраста не менее 750 г, от 13-месячного до 24-месячного возраста не менее 800 г. Увеличение живой массы у телок в оптимальном режиме способствует четкому проявлению признаков течки и оплодотворения в период осеменения.

В проведенных исследованиях установлено, что живая масса увеличивается от рождения до 17-18 мес. возраста более чем в 12,5 раз, а среднесуточный прирост от рождения до 18-месячного возраста составляет не мене 800 г в сутки.

В связи с экстремальными условиями (гипотермия среды обитания) в процессе выращивания телят уровень молочного кормления предусматривали выше принятых норм на 20%. В рационах для телят до 90-суточного возраста предусматривали гранулированный стартерный комбикорм-концентрат,включающий зерновую часть (70%), концентрат масличных культур (15%), натуральные кормовые дрожжи (5%), монокальцийфосфат (1%), витаминно-минеральный премикс (1%), мел (1,5%), заменитель обезжиренного молока (6%), поваренную соль (0,5%). Комбикорм-концентрат содержит 10,47 МДж/кг обменной энергии, 19,0% сырого протеина, 4,75% сырой клетчатки, 3,3% сырого жира, 0,82% кальция, 0,81% фосфора, 40,0 мг/кг каротина, 0,75% лизина, 0,57% метионин+цистина.

Рацион для телят до 90-суточного возраста обеспечивал потребность организма с учетом адаптации к холоду в ЭКЕ на 118,8%, обменной энергии на 118,8%, сыром протеине – на 105,2% и в пере-варимом протеине – на 110,0%. При выращивании телят с 90- до 180-суточного возраста рацион также удовлетворял потребность организма в питательных веществах: в ЭКЕ на 118,1%, обменной энергии на 119,0%, сыром протеине – на 97,1% и в переваримом протеине – на 90,7%.

Исследования проведены побюджетной программе на 2018– 2020 гг. Шифр: BR06349627 «Трансферт и адаптация технологий по автоматизации технологических процессов производства молока на базе модельных молочных ферм содержащие 1000 и более дойных коров».

Выводы.

Научно обоснована и экспериментально доказана эколого-экономическая целесообразность направленного выращивания телят в условиях адаптивной технологии, с целью формирования высокопродуктивных здоровых стад на модельных фермах и реализации биоресурсного потенциала адаптивных, репродуктивных и продуктивных качеств крупного рогатого скота, а также получения биологически полноценной и доброкачественной продукции.

Установлено, что в индивидуальных домиках и павильонах в зимний период в условиях практически чистого воздуха и при пониженных температурах телята лучше растут и развиваются. Так, живая масса телок увеличивается от рождения до 17-18 мес. возраста более чем в 12,5 раз, а среднесуточный прирост от рождения до 18-месячного возраста составляет не мене 800 г в сутки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Республике Казахстан молочное скотоводство считается одной из наиболее социально значимых отраслей сельского хозяйства. Удельный вес продукции этой отрасли в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет не мене 10%, а в общем объеме продукции животноводства – 35% (Н.П. Сударев и соавт., 2015).

Интенсивное воспроизводство животных является важной составляющей в рентабельности производства. Оптимально от каждой коровы необходимо получить не менее одного теленка в течение календарного года. Однако, общеизвестные этиологические факторы, негативно влияющие на репродуктивную функцию нетелей и коров, приводят к снижению их потенциальных возможностей и причиняют значительный экономический ущерб хозяйствам (И.Г. Конопельцев и соавт., 2003; В.П. Хлопицкий и соавт., 2009).

Из существующих причин снижения репродуктивного потенциала животных воспалительные процессы органов размножения с острым течением, а также хроническими патологическими изменениями в матке и придатках способствуют увеличению сервис-периода, снижают эффективность оплодотворения, а также задержку развития эмбриона и плода. Поэтому своевременная диагностика репродуктивных нарушений с разработкой эффективного комплекса лечебно-профилактических мероприятий по их предотвращению является и на сегодняшний день актуальной и проблемной (Л.С. Хлыбоваи соавт, 2014).

Получение и выращивание здорового приплода – одна из наиболее значимых и трудных задач в скотоводстве. Ее решение осложняется недостаточной устойчивостью молодняка крупного рогатого скота к действию многих негативных факторов внешней среды (Ф.П. Петрянкин и соавт., 2015; В.Г. Семенов, А.В. Волков, 2016).

Современное скотоводство характеризуется высокой концентрацией поголовья на ограниченных площадях, однообразным кормлением, поточностью и цикличностью технологических процессов. В этих условиях многие микроорганизмы могут приобрести патогенные свойства. Поэтому вслед за желудочно-кишечными заболеваниями в ранний период жизни у телят после отъема остро встает проблема респираторных патологий (П.А. Красочко, 1998; П.А. Красочко и соавт., 1998; И.А. Лукьянова и соавт., 2012). По широте распространения, смертности, вынужденному убою, недополучению привесов заболевания органов дыхания у молодняка крупного рогатого скота превалируют над всеми другими. Болезни этой группы способны снижать экономическую эффективность отрасли на 20-30% (П.А. Красочко, 1998; П.А. Красочко и соавт., 1998).

В свете изложенного выше улучшение хозяйственно-полезных признаков черно-пестрого скота и обеспечение более полной реализации потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств за счет активизации неспецифической устойчивости организма в критические периоды онтогенеза и, в конечном итоге, получение биологически полноценной и доброкачественной продукции является актуальной проблемой современной зоотехнической науки и практики (А.М. Божко и соавт., 2008; Н.К. Кириллов и соавт., 2012). Среди критических периодов онтогенеза особое место отводится беременности и раннему неонатальному периоду (М.С. Лодяной и соавт., 2006), следовательно, забота о здоровье молодняка должна начинаться, как минимум, с внутриутробного развития (М.П. Кучинский, 2000).

В АО АПК «Адал» идет постоянная работа по совершенствованию системы производства, маркетинга и менеджмента. В хозяйстве внедрена инновационная технология доения с программой управления стадом, что позволило увеличить объемы производства цельного молока. В 2014-2016 гг. проведена очередная модернизация молочного завода, завершено строительство и введен в эксплуатацию новый цех с современным оборудованием итальянской компании REDA, линиями ТBA8, TFA3 компании TetraPak, линией Индекс для розлива в бутылки. Производственная мощность молочного завода увеличилась и составила 150 тонн переработки молока в сутки.

В январе 2017 г. построили и запустили творожный цех бесконтактного производства творожных изделий и плавленых сыров, в марте этого года сдали в эксплуатацию мегаферму с возможностью содержания общего поголовья в 2680 голов, что позволит производить более 12 тыс. т. молока и достичь удоя 8600 литров.

В январе 2018 г. АО АПК «Адал» ввел в эксплуатацию новую 7-мую автоматизированную линию Glean-in-place (CIP) мойку – это метод очистки молокоперерабатывающего оборудования без его разборки, обеспечивающий идеальную чистоту производственных линий, что позволяет выпускать качественную и безопасную для здоровья продукцию. В июле 2018 г. запустили новую автоматическую линию производства сливочного масла.

Наши исследования были посвящены реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств крупного рогатого скота на молочно-товарных фермах.

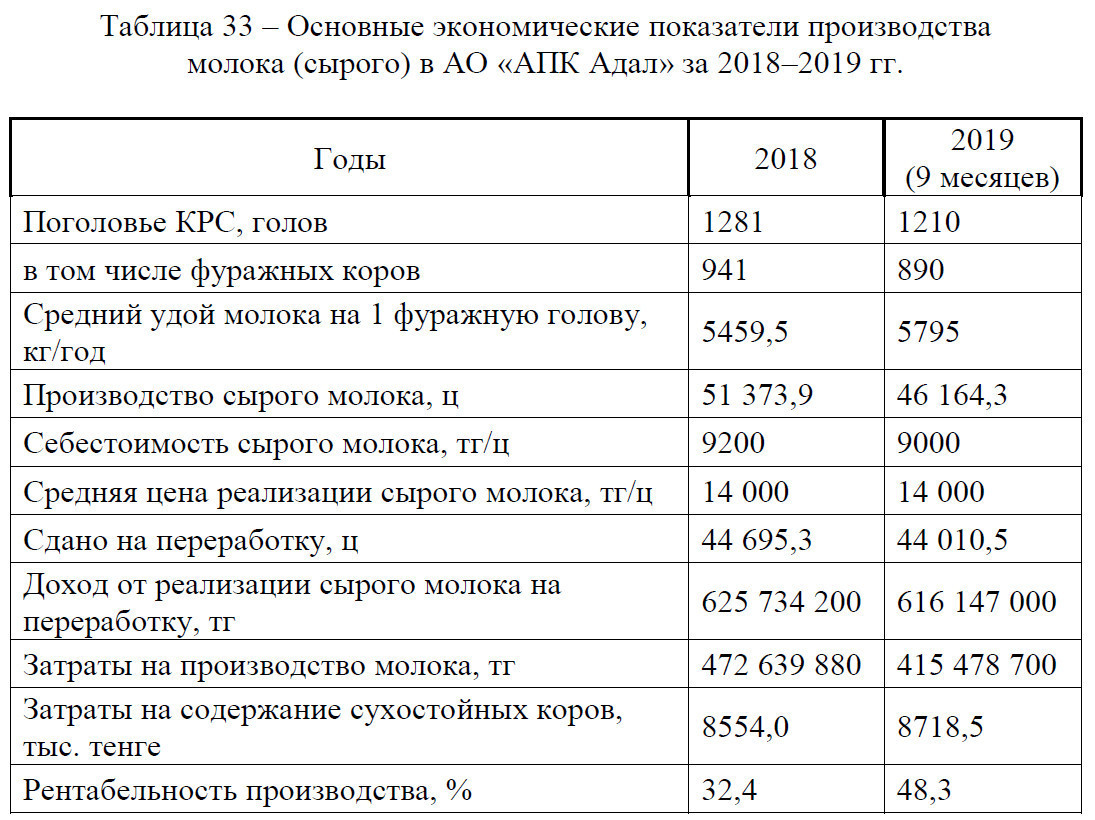

За 9 месяцев 2019 г. поголовье КРС незначительно сократилось с 1281 до 1210 головы КРС, в том числе, фуражных коров с 941 до 890 гол. Вследствие этого общий объем производства сырого молока за 9 месяцев сократился и составил 46164,3 ц, при этом себестоимость сырого молока снизилась с 9200 до 9000 тг/ц, рентабельность производства выросла до 48,3%. Повышение рентабельности производства молока способствовало увеличение товарности производства молока с 87 до 95% (таблица 33).

Создание прочной кормовой базы и заготовка достаточного количества качественных кормов при минимальных затратах на кормопроизводство невозможны без экономической оценки кормовых культур и отдельных видов кормов. А так как в соответствии с физиологическими требованиями кормления животных можно менять (в определенных пределах) соотношение отдельных видов кормов в рационе, то возможно составление сбалансированных по питательности рационов кормления животных с учетом их экономической эффективности.

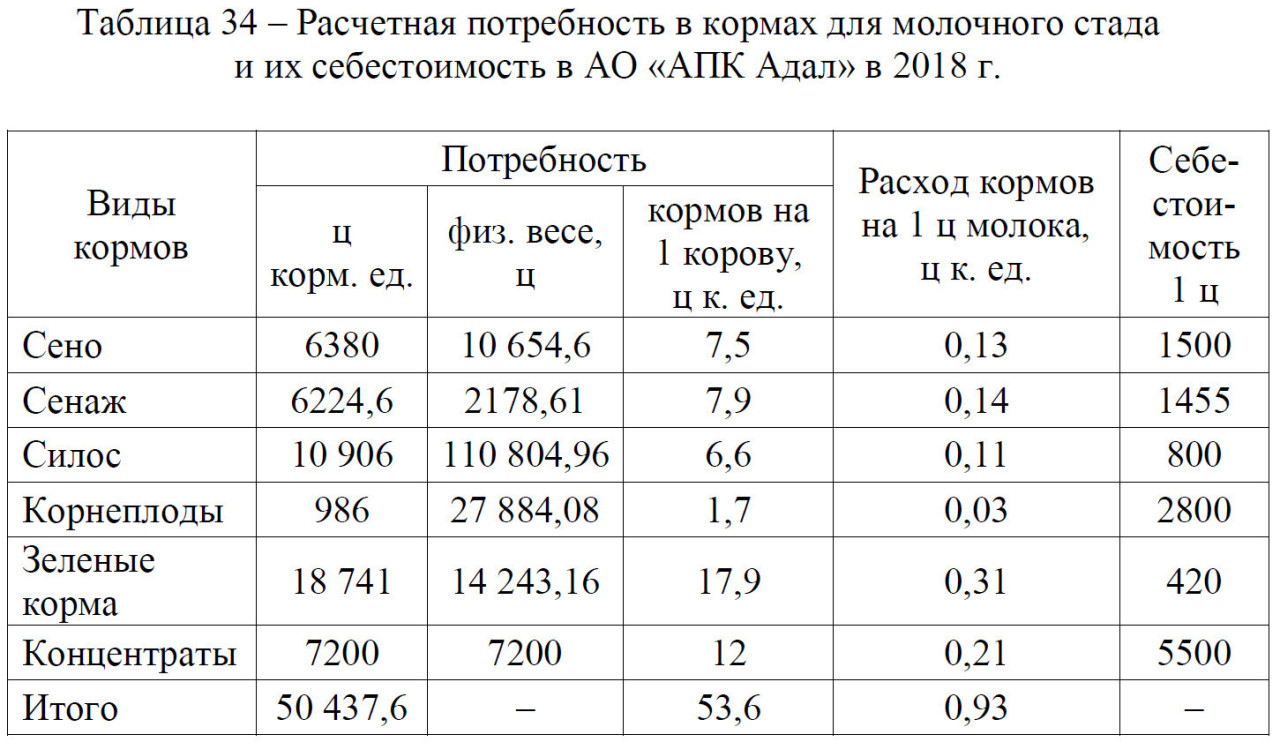

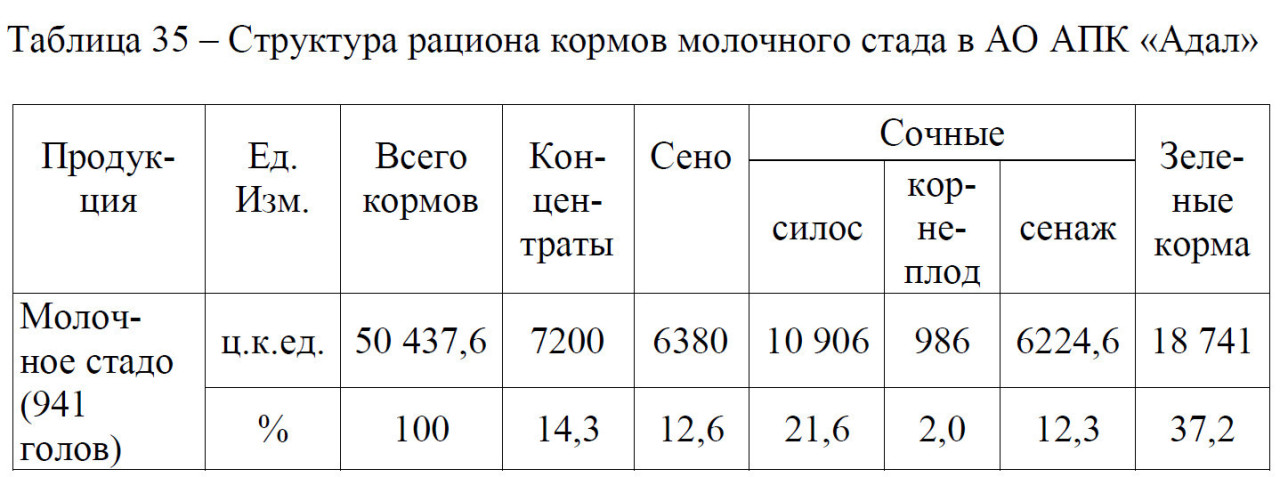

Как показали результаты в АО «АПК Адал» расход кормов для молочного стада в 2018 году на 1 ц сырого молока составил 0,93 ц.к.ед., где основная доля приходится на зеленые корма – 0,31, концентраты – 0,21 (таблица 34, 35).

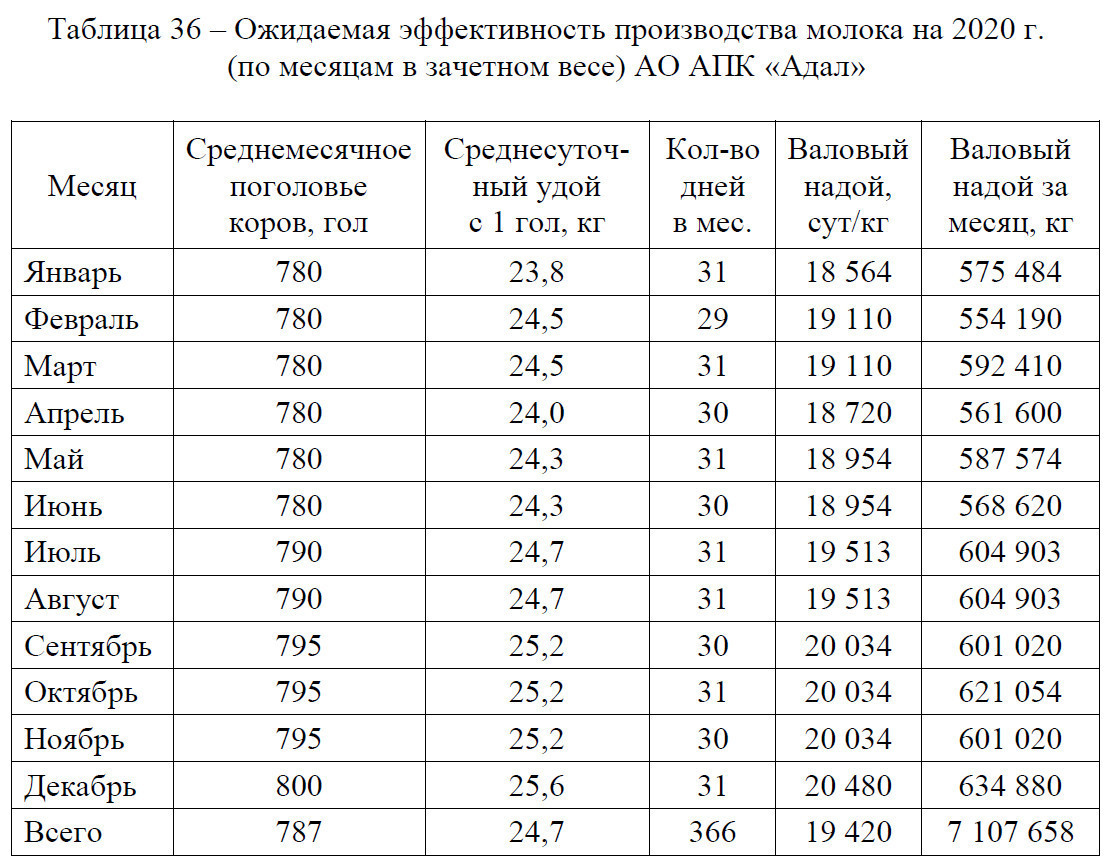

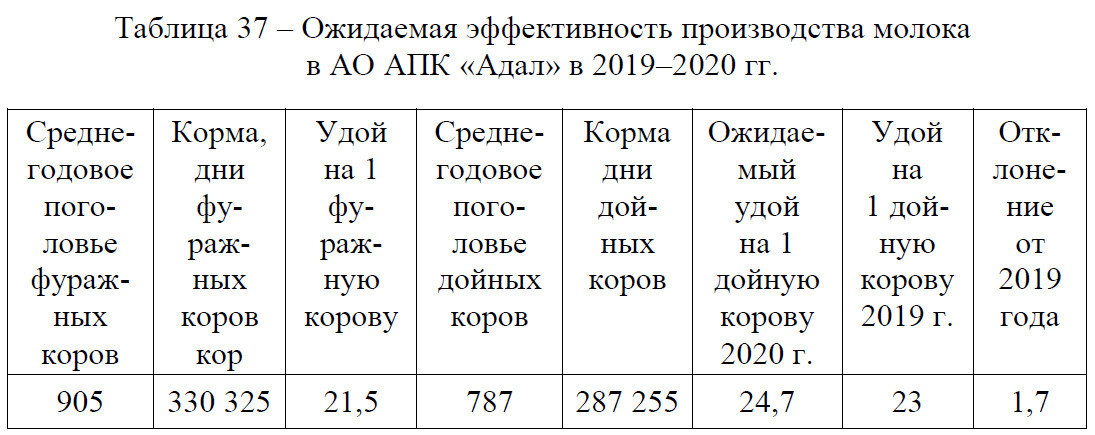

С учетом развития кормовой базы, сложившихся экономических показателей АО АПК «Адал» и внедрения интенсивных технологий проведен расчет эффективности производства молока на 2020 г., который показывает рост среднесуточного удоя молока в сравнении с 2019 г. Так, ожидаемое поголовье дойных коров на 2020 г. в среднем составит 787 гол., среднесуточный удой с 1 головы – 24,7 кг, что на 1,7 кг выше, чем в 2019г., при этом валовой надой за день в среднем составит 19,4 тонн, за месяц – 592,3 тонн, за год – 7107,6 тонн молока (таблица 36, 37).

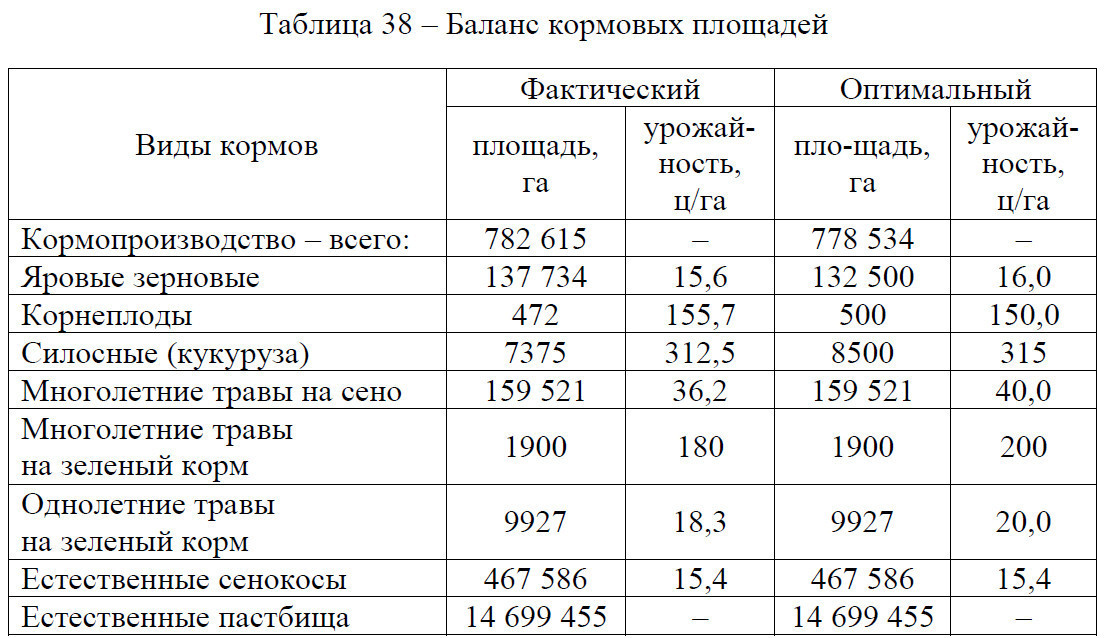

По оптимальному варианту для производства кормов на удовлетворение потребности животноводства в необходимых кормах, требуется 778 534 га пашни, что на 0,5% меньше фактически занимаемой площади под кормовые культуры в хозяйстве. Устоявшиеся традиции хозяйства не позволяют полностью отказаться от выращивания корнеплодов. Оценивая этот вид корма как высокозатратный в структуре кормовых площадей площади под корнеплоды были увеличены незначительно (таблица 38).

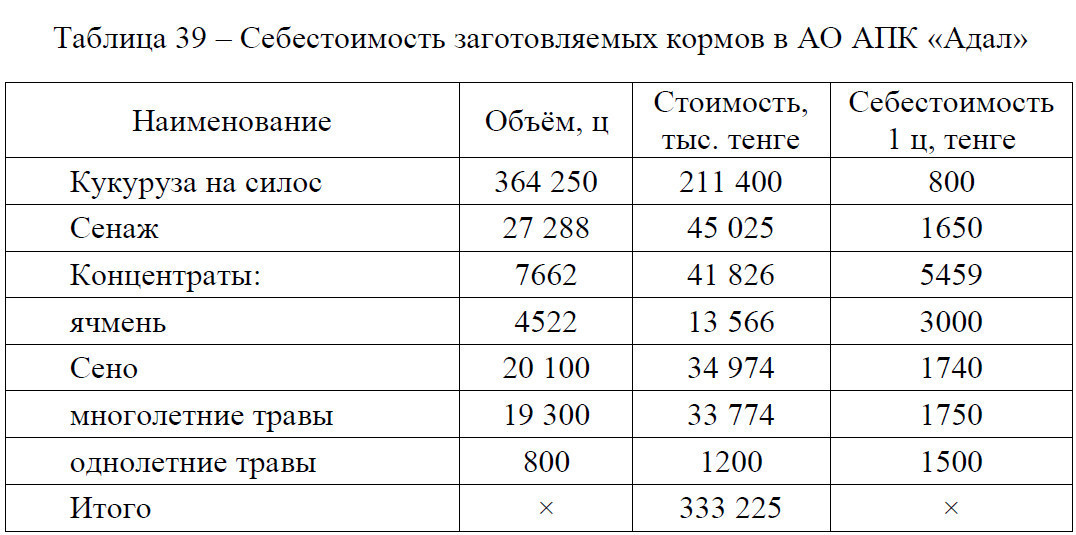

Исходя из проведенного прогноза производства кормов, ожидаемой экономической эффективности производства молока в АО «АПК Адал» рассчитана ожидаемая себестоимость заготавляемых кормов (таблица 39).

Одним из главных факторов эффективного функционирования живодноводческого хозяйства является развитие кормовой базы, т.к. значительная доля затрат приходится на корма, от данного показателя зависит и рентабельность производства.

Кормовая база исследуемого хозяйства АО «АПК Адал» создавалась с учетом специализации скотоводства, а ее характер и направление развития определялись процессом интенсификации, путем планирования повышения урожайности кормовых культур и сокращения посевных площадей.

Баланс кормов по оптимальному решению показал, что, например, потребность в концентрированных кормах учитывается только по минимальному значению, так как их производство связано с высокими затратами, но полностью исключить их из рациона нельзя ввиду высокой питательности. Учитывая размер затрат и строгую необходимость введения в рацион такого вида корма, как силос, сенаж, их потребность учитывалась по максимальной границе и дополнялась суммарными прибавками. Решение по объему кормов остальных видов находится между заданными границами, характеризуя их незаменимость, но с учетом себестоимости их производства.

Данные показатели подчеркивают о том, что в хозяйстве мало внимания уделяется качеству кормов, а больше их количеству, что подтверждается значениями по расходу корма на производство 1 ц молока. Значительно изменилась структура кормового рациона: большую долю кормов занимают объемистые корма (сено, силос, сенаж), а не энергонасыщенные как в производственном варианте.

Для оптимизации уровня производства и использования кормов была использована методика моделирования процессов производства, потребления кормов. Особенность данной методики заключается в том, что она основана не на решении отдельных разобщенных моделей каждого из процессов, а на использовании системы логически, информационно и алгоритмически связанных моделей всех производственных уровней. Разработка модели оптимизации объема производства и использования кормов в большинстве случаев осуществляется на примере типичных хозяйств.

Оптимальный вариант структуры кормопроизводства, рассчитанный на примере модельного хозяйства АО АПК «Адал», носит мобилизующий характер и нацеливает хозяйства на более полное использование ими ресурсов производства за счет улучшения технологии и организации. Большое внимание уделялось новой оценке биологической полноценности кормов, которая основывается на определении баланса кормов не только по кормовым единицам, а также обменной энергии, сухому веществу и переваримому протеину. Именно такая оценка кормовых рационов правильно определяет необходимый расход различных видов кормов для молочного скота.

Список использованной литературы

1. Амерханов Х.А. Мясное скотоводство в России и за рубежом. - М., 2004. - 300 с.

2. Амерханов Х.А., Кочетков А., Шаркаев В. Состояние мясного скотоводства в России. // Молочное и мясное скотоводство. -2008. - № 1. - С. 2-4.

3. Амерханов Х.А., Стрекозов Н.И. Научное обеспечение конкурентоспособности молочного скотоводства // Молочное и мясное скотоводство. -2012. - № 1. - С.2-5.

4. Арутюнян А.А., Семенов В.Г. Регуляция адаптогенеза молодняка крупного рогатого скота с использованием биогенных препаратов // Мат. III науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов «Роль молодых ученых в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». - Чебоксары, 2007. - С.32-33.

5. Арутюнян А.А., Семенов В.Г. К проблеме активизации адаптогенеза крупного рогатого скота к условиям содержания // Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного производства: мат. всерос. науч.- практ. конф., посвящ. 80-летию проф. М.И. Голдобина. - Чебоксары, 2008. - С.189-192.

6. Баранников В.Д., Кириллов Н.К., Петров И.В. Развитие и проблемы скотоводства Чувашской Республики. - Чебоксары: Чувашское книжное изд- во, 2001. - 491 с.

7. Басонов О.А., Шишкина А.В., Шмелева Е.В. Характеристика лактационной деятельности коров черно-пестрой породы разной селекции и генераций в условиях племзавода им. Ленина Нижегородской области // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. - Ульяновск, 2014. - № 4(28). - С.102-105.

8. Басонов О.А., Тайгунов М.Е., Катков А.В., Шишкин А.В. Чернопестрый скот нижегородской селекции. - Нижний Новгород: «Кварц», 2016. - 260 с.

9. Басс-Шадхан Х.Ф., Зимозан / Х.Ф. Басс-Шадхан. - Рига, 1970. - 242 с.

10. Белкин Б.Л. Ветеринарно-санитарное благополучие животноводческих ферм – основа повышения продуктивности животных и получения экологически чистой продукции // Мат. Всерос. науч.-произв. конф. «Гигиена содержания и кормления животных – основа сохранения их здоровья и получения экологически чистой продукции». - Орел, 2000. - С.14-15.

11. Белооков А.А. Конверсия питательных веществ корма в мясную продукцию у молодняка крупного рогатого скота на фоне применения ЭМ- препаратов // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2011. - № 9.- С. 7-8.

12. Бельков Г.И. Использование лимузинской породы для повышения продуктивности молочно-мясных пород // Достижения науки и техники АПК. - М., 2010.- № 10. - С. 45-47.

13. Божко А.М., Иваненко К.С., Безбородов Н.В., Безбородова В.Н., Беляева С.Н. Применение синтетического биокорректора тимоген в промышленном свиноводстве // Промышленное и племенное свиноводство. - М., 2008.- № 2.- С.46-47.

14. Васильев В.А., Семенов В.Г., Мударисов Р.М. Биоаминный профиль эндокринных желез у бычков при разных режимах выращивания, доращивания и откорма // Перспективы инновационного развития АПК: Мат. междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXIV междунар. специализир. выставки «Агрокомплекс – 2014». - Уфа, 2014. - Ч.I. - С.250-256.

15. Васильев В.А., Семенов В.Г. Использование биопрепаратов в технологии выращивания, доращивания и откорма бычков // Молодежь и инновации: мат. всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. - Чебоксары, 2017.- С. 68-70.

16. Васильева М.И., Краснова О.А. Эффективное применение биоантиоксидантных композиций в производстве говядины // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2015.- № 11(141). - С.24-26.

17. Власенко Д.В., Гамко Л.Н. Витаминно-минеральная добавка в рационе дойных коров //Зоотехния. - М., 2015.- № 2.- С.15-16.

18. Волгин В.И., Комиссаров И.М., Протасов Б.И. О некоторых источниках кормовых премиксов //Зоотехния. - М., 2015.- № 5.- С.5-7.

19. Волков А.В., Семенов В.Г., Мударисов Р.М. Профилактика транспортного стресса импортного скота // Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК: Мат. междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXVII международной специализированной выставки агрокомплекс-2017. - Уфа, 2017. - С.27-31.

20. Волков Г.К. Гигиена выращивания здорового молодняка // Ветеринария. - 2003.- № 1.- С.63-69.

21. Волохов И.М., Пащенко О.В., Скачков Д.А., Морозов А.В. Качество мяса и мясная продуктивность животных создаваемого поволжского типа разной линейной принадлежности // Зоотехния. - 2015. - № 2. - С.23-24.

22. Воробьев Д.В. Влияние препаратов селена, йода и меди на процессы метаболизма растущих свиней //Аграрный вестник Урала. -2011.- № 12.- С.1618.

23. Воскобойник В.Ф., Козлов Г.Г. Эффективный метод лечения коров с послеродовым эндометритом // Ветеринария. - 1991.- № 5.- С.44-46.

24. Гамко Л.Н., Глущенко В.В. Влияние цеолиттрепеловой добавки на продуктивность и затраты обменной энергии у молодняка крупного рогатого скота //Зоотехния. -2013.- № 1.- С.13-14.

25. Герасимова Н.И., Семенов В.Г. Воспроизводительные качества коров и продуктивность молодняка при применении биостимуляторов ПС-2 и ПС-8 // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: Мат. междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары: ФГБОУ ВПО ЧГСХА, 2015. - С. 256-260.

26. Герасимова Н.И., Семенов В.Г. Воспроизводительные и продуктивные качества черно-пестрого скота на фоне иммунокоррекции // Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры села: Мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. - Чебоксары, 2016. - С. 272-276.

27. Герасимова Н.И., Семенов В.Г. К проблеме реализации биоресурсного потенциала черно-пестрого скота // Молодежь и инновации: Мат. всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студен-тов. - Чебоксары, 2017.- С.70-73.

28. Гертман А.М. Применение вермикулита для фармакокоррекции аномального содержания тяжелых металлов в организме крупного рогатого скота //Мат. науч.-практ. конф., посвящ. 5-летию ГУ Краснодарский НИВС. - Краснодар, 2001.- С. 38-39.

29. Гертман А.М., Максимович Д.М. Мониторинг тяжелых металлов в крови коров и продуктах животноводства техногенной зоны Южного Урала // Мат. междунар. конф. БГАУ. - Уфа, 2002.- С. 90-91.

30. Гетоков О.О., Ужахов М.И., Долгиева З.М. Мясная продуктивность помесного молочного скота на Северном Кавказе // Молочное и мясное скотоводство. -2008.- № 8.- С.5-7.

31. Гизатова Н.В. Динамика роста и развития телок казахской белоголовой породы при использовании в рационе кормления кормовой добавки биодарин // Известия Оренбургского ГАУ. - 2015. - № 4(54).- С. 115-117.

32. Гизатуллин Р.С., Седых Т.А. Адаптивная ресурсосберегающая технология производства говядины в мясном скотоводстве // - Саарбрюккен, 2016.- 119 с.

33. Гильмияров А.Л., Тагиров Х.Х., Миронова И.В. Убойные качества молодняка черно-пестрой породы и ее полукровных помесей с породой обрак // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - 2010.- №3.- С. 15-19.

34. Гильмияров Л., Тагиров Х., Миронова И. Мясные качества молодняка черно-пестрой породы и ее помесей с обрак // Молочное и мясное скотоводство. - 2011.- №1.- С. 20-22.

35. Гильмутдинов Р.Я., Ильязов Р.Г., Иванов А.В. Сравнительная гематология животных. - Казань: Фэн (Академия наук РТ), 2007.- 288 с.

36. Гиниятуллин Ш.Ш. Мясная продуктивность бычков черно-пестрой породы разных генотипов // Вестник мясного скотоводства. - Оренбург, 2010.- № 63.- Т.3.- С. 135-139.

37. Глотов А.Г., Глотова Т.И., Петрова О.Г., и др. Распространение вирусных респираторных болезней крупного рогатого скота // Ветеринария. - 2002.- № 3.- С.17-21.

38. Глотов А.Г., Глотова Т.И. Вирусная диарея: значение в патологии воспроизводства крупного рогатого скота //Ветеринария. - 2015.- № 4.- С.3-8.

39. Глотов А.Г., Глотова Т.И., Семенова О.В., Котенева С.В. Выявление генома вируса вирусной диареи у крупного рогатого скота при патологии воспроизводства // Ветеринария. - 2016.- № 4.- С.17-23.

40. Голдобин М.И., Григорьев А.Г., Айзатов Р.М. Резервы производства говядины / Использование сверхремонтных телок для откорма // Зоотехния. - 1994.- № 11.- С. 26-27.

41. Гончаров В.П. Профилактика и лечение гинекологических заболеваний коров. - М.: Росагропромиздат, 1991.- 190 с.

42. Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова М.И. Стресс и система крови. - М.: Медицина, 1983.- 239 с.

43. Горлов И.Ф., Левахин В.И., Ажмулдинов Е.А., Ибраев А.С. Повышение мясной продуктивности и качества мяса молодняка крупного рогатого скота при использовании высокобелковых кормов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. - Волгоград, 2011.- №3. - С. 77-81.

44. Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., Закурдаева А.А., Ранделин А.В., Мосолова Д.А., Мирошник А.С. Эффективность производства говядины при использовании новых антистрессовых лактулозосодержащих препаратов // Рекомендации. - Волгоград, 2017.- 19 с.

45. Горячев И.И. Рекомендации по витаминно-минеральному питанию высокопродуктивного молочного скота // БелНИИЖ. - Минск, 1992.- 32 с.

46. Григорьев, Н. Современные требования к энергетической и протеиновой питательности кормов и рационов для высокопродуктивных коров //Кормление с.-х. животных и кормопроизводство. - 2007.- №10. - С.1927.

47. Григорьева Т.Е. Лечение и профилактика эндометритов у коров. - М.: Росагропромиздат, 1988.

48. Григорьева Т.Е. Клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности у коров при беременности и после родов // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: мат. между-нар. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2015.- С.367-370.

49. Грошевой Т.А., Коваль В.Н., Вронская Л.В., Клищ И.Н. Комбинированный препарат на основе сухого экстракта эхинацеи пурпурной для комплексного лечения и профилактики иммуннодефицитных состояний // Сборник «Инновационные подходы к изучению эхинацеи». - Москва, 2013.- С.130-133.

50. Губайдуллин Н.М., Исхаков Р.С. Эффективность выращивания бычков черно-пестрой породы и помесей на мясо // Главный зоотехник. - 2012.- № 7.- С 18-25.

51. Губайдуллин Н.М., Тагиров Х.Х., Долженкова Г.М., Вагапов И.Ф. Этологические показатели бычков при использовании биодарина // Известия Оренбургского ГАУ. - 2015.- №4 (54). - С. 120-121.

52. Гудыменко В.И. Химические и товарно-технологические показатели говядины при реализации чистопородного и помесного скота // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2005.- № 1(5). - С. 131-133.

53. Гулюкин М.И., Юров К.П., Глотов А.Г., Донченко Н.А. Стратегия борьбы с вирусной диареей – болезнью слизистых крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах Российской Федерации // Вопросы вирусологии. - 2013.- № 6.- С.13-18.

54. Гуреев В.М., Ли В.Д-Х., Некрасов Р.В., Чабаев М.Г. Сухая послеспиртовая пшеничная барда в стартерных комбикормах для телят // Зоотехния. - 2015.- № 2.- С.17-19.

55. Гусев И.В., Гимадеева Л.С., Рыков Р.А. Сравнительная оценка физиолого-биохимических показателей крови коров черно-пестрой и джерсейской пород // Зоотехния. - 2015.- № 12.- С.19-20.

56. Дементьев Е.П., Тюрин В.Г. Современные проблемы зоогигиены и пути их решения // «30 лет кафедре зоогигиены, эпизо-отологии и основ ветеринарии»: Сб. науч. тр. - Уфа, 2000.- С.24-28.

57. Джапаридзе Т.Г. Создать отрасль мясного скотоводства // Главный зоотехник. - 2008.- № 8.- С. 39-41.

58. Долженкова Г.М., Вагапов И.Ф., Тагиров Х.Х. Мясность бычков при использовании пробиотика «Биодарин» // Российский электронный научный журнал. - Уфа, 2015.- № 4(18). - С. 40-45.

59. Долматова И.Ю., Гареева И.Т., Ильясов А.Р. Влияние полиморфных вариантов гена бета-лакт-оглобулина крупного рогатого скота на молочную продуктивность // Вестник БГАУ. - Уфа, 2010.- № 1 (13).- С. 18-19.

60. Донник И.М. Биологические особенности продуктивных животных в разных экологических зонах Урала //Аграрная Россия. - 2000.- № 5.- С.19-24.

61. Донник И.М., Шкуратова И.А., Петрова О.Г, Верещак Н.А., Рубинский И.А., Ряпосова М.В., Кушнир Н.И., Белоусов А.И., Соколова О.В., Бодрова О.С., Салтыкова В.А. Система обеспечения продуктивного здоровья высокопродуктивных коров в сельскохозяйственных организациях Свердловской области: научные рекомендации. - Екатеринбург: Уральское издательство, 2008.- 124 с.

62. Донник И.М., Петрова О.Г., Марковская С.А. Острые респираторные заболевания крупного рогатого скота и проблемы профилактики в современных условиях промышленного производства // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2013.- № 10(116). - С.25-27.

63. Донник И.М., Лоретц О.Г. Влияние технологии доения на молочную продуктивность и качество молока коров // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2014.- № 12.- С.13-16.

64. Донник И.М., Неверова О.П., Горелик О.В., Кощаев А.Г. Использование цеолитов для повышения откормочных качеств животных // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2015.- № 9.- С.41-47.

65. Дульнев В.О. Профилактика нарушений обмена веществ у коров и диареи телят в зимний период // Молочное и мясное скотоводство. - 2000.- №1.- С.20-21.

66. Дунин И., Шаркаев В., Кочетков А. Ускоренное развитие мясного скотоводства – решение проблемы говядины в России // Молочное и мясное скотоводство. - 2009.- № 5.- С.2-4.

67. Дунин И.М., Шичкин Г.И., Кочетков А.А. Перспективы развития мясного скотоводства в современных условиях // Молочное и мясное скотоводство. - 2014.- № 1.- С.2-5.

68. Дунин И.М., Амерханов Х.А. Селекционно-технологические аспекты развития молочного скотоводства России // Зоотехния. - 2017.- №. - С.2-8.

69. Дьяченко С.В., Слободенюк Е.В., Дьяченко В.Г. Организация антибактериальной терапии распространенных заболеваний // Учебное пособие под ред. проф. Слободенюк Е.В. - Изд. центр ГОУ ВПО ДВГМУ, 2010.- 475 с.

70. Емельяненко П.А. Иммунология животных в период внутриутробного развития. - М.: Агропромиздат, 1987.- 215 с.

71. Ермольева З.В., Вайсберг Г.Е. Стимуляция неспецифической резистентности организма и бактериальные полисахариды. - М.: Медицина, 1976.- 184 с.

72. Есмагамбетов К.К., Андреева Н.А. Влияние происхождения на молочную продуктивность первотелок // Молочное и мясное скотоводство. - 2014. - № 8. - С.15-17.

73. Есмагамбетов К.К., Донник И.М., Лоретц О.Г., Леонов П.В. Изменчивость и наследуемость хозяйственно биологических признаков коров черно-пестрой и голштинской пород в условиях Зауралья // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2015.- № 11(141). - С.27-29.

74. Жеребилов Н.И., Кибкало Л.И., Гончарова Н.А. Совершенствование технологии производства молока и говядины. - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2010.- 201 с.

75. Жидков С.А., Лебедев А.И., Гоголев М.М. Роль вирусной диареи в этиологии респираторных и желудочно-кишечных болезней телят // Вестник Российской академии с.-х. наук. - 1995.- № 3.- С.50-53.

76. Жукова С.С., Гудыменко В.И. Генетические аспекты формирования молочной продуктивности черно-пестрых первотелок разных линий // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2012.- № 5(37). - С. 26-28.

77. Заднепрянский И., Гурнова Ю. Продуктивные мясные качества австрийских симменталов в Центральном Черноземье // Молочное и мясное скотоводство. - 2009. - №4. - С. 4-6.

78. Закенфельд Г.К. Иммунологический механизм действия полисахаридов дрожжевых клеток Sacharomyces cerevisia. - Рига, 1990. - 152 с.

79. Захаров П.Г. Профилактика и лечение гинекологических заболеваний коров // Практические рекомендации. - Санкт-Петербург, 1997. - С.45-48.

80. Зенова Н., Назарова А., Полищук С. Влияние ультрадисперсного железа на рост и развитие крупного рогатого скота // Молочное и мясное скотоводство. - 2010.- № 1.- С. 30-32.

81. Зиннатуллин И.М., Боголюк С.С., Кубатбеков Т.С. Продуктивные качества бычков при скармливании кормовой добавки «Фелуцен» К-6 // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - Уфа, 2016.- № 2(38). - С. 41-44.

82. Зиновьева Н., Стрекозов Н., Ескин Г., Турбина И., Янчуков И., Ермилов А. Моногенные наследственные дефекты и их роль в воспроизводстве // Животноводство России. - 2015.- №6.- С.30-31.

83. Зиновьева Н., Стрекозов Н., Ескин Г., Янчуков И., Ермилов А. Гаплотипы фертильности голштинского скота // Животноводство России. - 2016.- №5.- С.49-50.

84. Зухрабов М.Г. Результаты применения цеолита для лечения и профилактики нарушения минерального обмена у коров // Незаразные болезни животных: мат. междунар. науч.-практ. конф. вет. терапевтов и диагностов. - Улан-Удэ, 2001.- С. 15-18.

85. Зяббаров А.Г., Большаков А.Д. Клиническое проявление у телят недостаточности селена и меры профилактики // Ветеринария. - 2002.- №7.- С.11-12.

86. Ибатова Г.Г., Тагиров Х.Х. Оценка химического состава мяса бычков черно-пестрой породы, выращенных с использованием натурального биостимулятора «Нук-леопептид» // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. - Уфа, 2014.- №3.- С. 47-50.

87. Ибатова Г.Г. Влияние препарата нуклеопептид на этологическую реактивность молодняка черно-пестрой породы // Известия Оренбургского ГАУ. - 2015.- № 2 (52).- С.130-132.

88. Ибатова Г.Г., Вагапов Ф.Ф. Мясная продуктивность бычков при интенсивном выращивании с применением стимулятора роста нуклеопептид // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - Кинель, 2015.- № 1.- С. 119-121.

89. Ибатова Г.Г., Вагапов Ф.Ф., Юсупов Р.С. Особенности роста и развития бычков черно-пестрой породы при применении бисостимулятора «Нуклеопептид» // Вестник мясного скотоводства. - Оренбург, 2015.- Т.1.- № 89.- С.70-73.

90. Ибатова Г.Г., Вагапов Ф.Ф. Линейный рост и особенности экстерьера бычков черно-пестрой породы при интенсивном выращивании // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - Кинель, 2016.- № 2.- Т.1.- С. 86-88.

91. Иванов В. Телок надо пасти // Животноводство России. - 2016.- № 5.- С.41-43.

92. Игнатов П.Е. и др. Способ получения иммуностимулятора / Авторское свидетельство SU №1759424, зарегистрирован 07.09.1991 г., а.

93. Игнатов П.Е., Петрянкин Ф.П. Технические условия и наставление по применению препарата "Достим" // ТУ 10.07.236-91, утв. ГУВ МСХиП СССР от 12.11.1991 г., б.

94. Игнатов П.Е. Очерки об инфекционных болезнях у собак. - М.: Валта, 1995.- 101 с.

95. Изилов Ю.С. Практикум по скотоводству. - М.: Колос, 2009.- 183 с.

96. Ильдербаев О.З., Ильдербаева Г.О. Влияние трипептида из березы повислой на реактивность организма, подвергнувшегося действию пылерадиоционного фактора // Патология, физиология и экспериментальная терапия. – М., 2011.- № 3.- С.47-48.

97. Исхаков Р.Г., Левахин В.И., Галиев Р.М. Рост и мясная продуктивности чистопородных и помесных бычков различных генотипов // Вестник мясного скотоводства. - Оренбург, 2006.- № 59(1). - С. 119-121.

98. Исхаков Р.Г., Левахин В., Титов М. Мясная продуктивность бычков симментальской и абердин-ангусской пород в зависимости от технологии выращивания // Зоотехния. - 2007.- № 3.- С. 22-25.

99. Исхаков Р.С., Тагиров Х.Х., Губайдуллин Н.М. Продуктивность молодняка при различных технологиях содержания // Известия Самарской ГСХА. - Кинель, 2015.- №1.- С.147-150.

100. Исхаков Р.С., Ибатова Г.Г. Хозяйственно-биологические особенности бычков при использовании биостимулятора «Нуклеопептид» // Молочное и мясное скотоводство. - 2016.- № 8.- С. 20-22.

101. Исхаков С.Р. Гематологические показатели бычков черно-пестрой породы при интенсивном выращивании // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - Оренбург, 2017.- № 2(64).- С. 141142.

102. Каврдаков В.Я., Кайдалов А.Ф., Семененко И.А. Современное состояние и приоритеты технологического развития животноводства // Вестник Донского государственного аграрного университета. - пос. Персиановский, 2017.- № 2-1(24). - С. 29-37.

103. Калашников В.В., Амерханов Х.А., Драганов И.Ф., Чинаров И.И. и др. Животноводство России / Состояние и направление повышения эффективности // Зоотехния. - 2005.- № 6.- С.2-8.

104. Калашников В.В., Амерханов Х.А., Левахин В.И. Мясное скотоводство: состояние, проблемы и перспективы развития // Вестник мясного скотоводства. - Оренбург, 2009.- Т.1.- № 62.- С.3-8.

105. Калашников В. Мясное скотоводство: состояние, проблемы и перспективы развития // Молочное и мясное скотоводство. - 2010.- № 1.- С.25.

106. Карамаев С., Китаев Е., Соболева Н. Молочная продуктивность голштинизированных коров черно-пестрой породы при разных способах содержания // Молочное и мясное скотоводство. - 2010.- № 8.- С. 14-16.

107. Карамаев С.В., Топурия Г.М., Бакаева Л.Н., Китаев Е.А., Карамаева А.С., Коровин А.В. Адаптационные особенности молочных пород скота. - Самара, 2013.- 195 с.

108. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка. - Минск: Ураджай, 1993.- 288 с.

109. Карпуть И.М. Внутренние незаразные болезни животных: учебник. - Минск: Беларусь, 2006.- 679 с.

110. Карпуть И.М., Бабина М.П. Механизм развития и биотехнологические способы профилактики возрастных и приобретенных иммунных дефицитов // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины.- Витебск, 2006.- № 1-1.- С.25-27.

111. Каюмов Ф., Джуламанов К., Герасимов Н. Новые типы и линии мясного скота // Молочное и мясное скотоводство.- 2009.- № 1.- С. 47.

112. Кветковская А.В., Заяц В.Н. Рекомендации по использованию специальных кормовых добавок для дойных коров в зоне техногенного загрязнения. - Жодино, 2010.- 11 с.

113. Кибкало Л., Матвеева Т. Выращивание и откорм чистопородных и помесных бычков для увеличения производства говядины // Молочное и мясное скотоводство. - 2012.- № 8.- С. 28-29.

114. Кинванлун И.К., Мю Гуди С. Высотная устойчивость и гемограмма лабораторных крыс после курса приема отваров травы эхинацеи // Мат. ХV Всероссийского симпозиума «Эколого-физиологические проблемы адаптации». – М., 2012.- С.43-45.

115. Кириллов Н.К., Семенов В.Г., Яковлев С.Г. Повышение биологического потенциала молодняка крупного рогатого скота при разных технологиях содержания // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2006.- Т.183.- С.123-134.

116. Кириллов Н.К., Семенов В.Г., Арутюнян А.А., Константинова Л.А. Реализация адаптивного и биологического потенциала крупного рогатого скота в условиях разных технологий при применении биостимуляторов // Ветеринарный врач (научно-производственный журнал).- Казань, 2007.- Спецвыпуск.- С.44-47.

117. Кириллов Н.К., Семенов В.Г., Яковлев С.Г. Улучшение воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота биостимуляторами // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии / Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология. - М.: ГНУ ВНИИВСГЭ РАСХН. - 2012.- № 2(8). - С.89-90.

118. Кисилев А.Л. Биологически активные, экологически безопасные кормовые добавки в животноводстве // Зоотехния. - 2013.- № 8.- С.28-29.

119. Кистина А.А., Прытков Ю.Н. Влияние селенсодержащих препаратов на переваримость питательных веществ, гематологические показатели и интенсивность роста телят // Достижения науки и техники АПК. - 2008.- № 11.- С.52-54.

120. Конопельцев И.Г., Филатов А.В., Плетенев Н.В. Озонотерапия при одновременном заболевании коров эндометритом и цервицитом // Ветеринария. - 2003.- № 1.- С.35-36.

121. Конопельцев И.Г., Николаев С.В. Применение озонированной эмульсии при послеродовом эндометрите у коров-первотелок // Ветеринария. - 2016.- № 6.- С.36-41.

122. Константинова Л.А., Семенов В.Г. Регуляция адаптогенеза молодняка крупного рогатого скота биостимуляторами при выращивании в сельскохозяйственных предприятиях разных типов // Роль ученых в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»: мат. всерос. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2007.- С. 132-135.

123. Семенов В.Г., Константинова Л.А. Выращивание телят в личных подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах с применением биостимулятора полистим // Современные научные тенденции в животноводстве: Сб. статей междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения П.Г. Петского. - Киров, 2009.- С.185-187.

124. Контэ А.Ф., Сивкин Н.В., Хрипякова Е.Н. Влияние технологии содержания коров черно-пестрой породы в период позднего сухостоя на обмен веществ и молочную продуктивность // Зоотехния. - 2015.- № 4.- С.20-21.

125. Концевая Н.Н., Соболева Г.Л., Непоклонова И.В., Алипер Т.И. Вакцины КОМБОВАК 2+Л и КОМБОВАК 4+Л для создания колострального иммунитета у молодняка крупного рогатого скота // Ветеринария. - 2016.- №5.- С.8-13.

126. Коренник И.В., Титов В.А. Основные аспекты лечения коров при эндометритах // Ветеринария. - 2016.- № 1.- С.31-35.

127. Косилов В.В. «Зимний» или «Весенний» молодняк? // Животноводство России. - 2016.- №1.- С. 45-46.

128. Косилов В.В., Вагапов Ф.Ф., Гармаев Д.Ц., Губайдуллин Н.М., Кубатбеков Т.С. Рост и развитие бычков симментальской породы при использовании пробиотической кормовой добавки биогумитель 2 Г // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им.В.Р. Филиппова. - Улан-Удэ, 2017.- № 2(47).- С. 46-54.

129. Краснова О.А., Васильева М.И. Влияние биоантиоксидантных комплексов на рост и развитие бычков черно-пестрой породы // Наука, инновации и образование в современном АПК: Мат. междунар. науч.-практ. конф. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 2014.- 240 с.

130. Краснова О.А., Васильева М.И. Гематологические показатели молодняка бычков черно-пестрой породы при использовании в рационе биоантиоксидантных комплексов // Теория и практика – устойчивому развитию агропромышленного комплекса: Мат. всерос. науч.-практ. конф. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 2015.- Т. II.- 319 с.

131. Красочко П.А. Диагностика, профилактика и терапия респираторных и желудочно-кишечных заболеваний молодняка // Проблемы патологии, санитарии и бесплодия в животноводстве: Мат. науч.-практ. конф. - Минск, 1998.- С.15-17.

132. Красочко П.А., Красочко И.А. Особенности респираторных инфекций телят // Проблемы патологии, санитарии и бесплодия в животноводстве: Мат. науч.-практ. конф. - Минск, 1998.- С.17-18.

133. Кузнецов А.Ф. Современное представление о гигиеноэкологических факторах в ветеринарии // Мат. всерос. науч.-произв. конф. «Гигиена, ветсанитария и экология животноводства». - Чебоксары, 1994.- С.232-234.

134. Кузнецов А.Ф., Зенков К.Ф. Оценка влияния скармливания микронизированных минеральных добавок на гематологические показатели у телят // Мат. междунар. науч. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов. - Санкт Петербург: СПбГАВМ, 2015.- С. 24-26.

135. Кузнецов А.Ф., Кочиш И.И., Семенов В.Г., Софронов В.Г., Муромцев А.Б., Аристов А.В. Гигиена животных: учебник. - Санкт-Петербург: Квадро, 2015.- 448 с.

136. Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г., Софронов В.Г., Дементьев Е.П., Рожков К.А. Гигиена содержания и кормления крупного рогатого скота // Санкт-Петербург: Квадро, 2016. - 336 с.

137. Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г., Софронов В.Г., Дементьев Е.П. Гигиена содержания животных: Учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2017.380 с.

138. Кукушкин Н.Б. Иммунологический контроль лечения коров при эндометрите // Ветеринария. - 1999. - № 12. - С.28-32.

139. Куликова О.В., Назарова А.А., Полищук С.Д. Влияние нанокристаллических металлов на процессы кроветворения при введении в рацион кроликов // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. - Рязань, 2012.- №2 (14). - С. 70-73.

140. Кунгурцева О.В., Глотова Т.И., Глотов А.Г. Влияние антигенной вариабельности вируса вирусной диареи – болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота на результаты серологической диагностики // Ветеринарная патология. - М., 2010.- № 1(32).- С.20-25.

141. Кучинский М.П. Основные факторы, влияющие на функционирование биологической системы мать – плод – приплод – молозиво // Актуальные проблемы патологии сельскохозяйственных животных: мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию БелНИИ экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского. - Минск, 2000. - С.505-508.

142. Кучинский, М.П. Биоэлементы – фактор здоровья и продуктивности животных: монография. - Минск: Бизнесофсет, 2007. - 372 с.

143. Лабинов, В.В. Продуктивное долголетие коров // Farmanimals.- 2014.- № 2(6). - С.22-27.

144. Лабинов В.В., Лабинов П.Н. Модернизация черно-пестрой породы крупного рогатого скота в России на основе использования генофонда голштинов // Молочное и мясное скотоводство.- № 1.- М., 2015. - С.2-7.

145. Ларионов Г.А., Щипцова Н.В., Царёва Е.Л. Миграция тяжелых металлов в биологической цепи «почва-растение-животное» // Аграрный вестник Урала: Уральская ГСХА, 2009. - №6 (60). - С.49-50.

146. Ларионов, Г.А., Щипцова Н.В., Миловидова Н.И. Оценка качества молока в Чувашской Республике // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - М., 2012. - № 2(8). - С. 9-11.

147. Ларионов, Г.А., Миловидова Н.И., Дмитриева О.Н., Сергеева М.А. Обработка вымени коров для регулирования количества микроорганизмов в молоке // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - М., 2014.- № 2(12). - С. 47-50.

148. Ларионов Г.А., Вязова Л.М., Дмитриева О.Н. Динамика поражения четвертей вымени коров при субклиническом мастите в период лактации // Аграрный вестник Урала. - 2015.- № 4 (134). - С. 45-49.

149. Ларионов Г.А., Дмитриева О.Н., Ендиеров Н.И., Ятрушева Е.С. Профилактика мастита и снижение микробиологической обсемененности молока коров // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - М., 2016.- № 4(20). - С. 74-79.

150. Ларионов Г.А., Мардарьева Н.В., Чеченешкина О.Ю. Влияние обработки вымени коров средствами «Grafoam», «GralanPVP» и «Gradinbluegel» на качество молока // Известия Международной академии аграрного образования. - СПб., 2017.- № 33.- С. 164-167.

151. Ларионов Г.А., Ятрушева Е.С. Применение средств на основе пробиотических бактерии для обработки вымени коров // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - М., 2017.- № 2(22). - С. 68-71.

152. Ларионов Г.А., Кириллов Н.К. Обработка вымени коров современными средствами // Вестник Казанского ГАУ. - Казань, 2017.- № 4 (46). - С. 12-16.

153. Лебедько Е.Я., Новиков М.М. Резервы увеличения производства говядины в племенных хозяйствах Брянской области // Научные труды Проблемного Совета МАНЭБ «Экология и селекция в племенном животноводстве». - Брянск: Изд. Брянской ГСХА, 2009. - Вып. 1. - С.46-47.

154. Левахин В.И., Попов В.В., Сало А.В., Ахметова Ф.Ф. Эффективность производства говядины в условиях промышленного комплекса // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук.- М., 2008.- № 6. - С.78-79.

155. Левахин В., Данилов И., Королев В., Титов М., Фролов А. Создание мясных стад на основе малопродуктивного молочного скота // Молочное и мясное скотоводство. - 2009.- №1. - С. 24-25.

156. Левахин В.И., Поберухин М.М., Бабичева И.А. и др. Продуктивность молодняка крупного рогатого скота в зависимости от технологии выращивания и кормления // Вестник Российской академии с.-х. наук. - М., 2011.- № 3. - С.62-63.

157. Левахин В.И., Поберухин М.М., Рябов Н.И. Сравнительная оценка мясной продуктивности и убойных качеств бычков различных пород // Вестник мясного скотоводства. - Оренбург, 2012.- № 4(78). - С.116-117.

158. Левахин В.И., Саркенов Б.А., Сиразетдинов Ф.Х. Мясная продуктивность и качество мяса бычков черно-пестрой породы и ее помесей с герефордским и абердин-ангусским скотом при различной технологии выращивания // Вестник Российской сельскохозяйственной науки.- М., 2015.- № 3. - С. 53-55.

159. Левахин Ю.И., Рязанов В.А., Мирошников И.С., Ушаков А.С. Влияние жиросодержащей добавки, приготовленной по разной технологии на азотистый обмен в организме откармливаемых бычков // Инновационные направления и разработки для эффективного сельскохозяйственного производства: мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти члена-кор. РАН В.И. Левахина. - Оренбург, 2016. - С. 199-201.

160. Лодяной М.С., Великанов В.И. Заболеваемость новорожденных телят и коров после отела и их продуктивность на фоне различных схем применения селенопирана и витаминов А, Е, Д // Мат. всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня открытия Чувашской государственной с.-х. академии. - Чебоксары, 2006. - С.175-178.

161. Лоретц О.Г., Донник И.М. Повышение биоресурсного потенциала крупного рогатого скота и качества молочной продукции при промышленных технологиях содержания // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2014. - № 10(128). - С.51-54.

162. Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с абердин- ангусской и лимузинской // Молочное и мясное скотоводство. - 2017.- №3. - С.22-25.

163. Лукьянова И.А., Ермакова Т.В. Клинико-патоморфологические особенности течения вирусно-бактериальных респираторно-кишечных инфекций у телят // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - Барнаул, 2012.- № 4. - С.49-51.

164. Любимов А.И., Мартынова Е.Н., Бычкова В.А., Ачкасова Е.В., Уткина О.С. Технологические свойства молока коров черно-пестрой породы нового генотипа // Зоотехния. -2015.- №1.- С.19-21.

165. Максимюк Н.Н., Новожилов Г.А. Эффективность применения цеолитов в животноводстве // Технологические проблемы продукции животноводства Челябинской области: мат. межвуз. науч.-практ. конф. - Троицк, 2002. - С.12-15.

166. Мамаев И.И. Убойные показатели бычков черно-пестрой породы и ее двух и трехпородпых помесей // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2014.- №3.- С.108-110.

167. Манжурина О., Некрылов А. Совершенствование специфической профилактики желудочно-кишечных болезней у телят // Ветеринария с.-х. животных. - 2013.- № 4. - С.42-47.

168. Манько В.М., Петров Р.В., Хаитов Р.М. Иммуномодуляция: история, тенденция развития, современное состояние и перспективы // Иммунология.- М., 2002.- Т. 3.- С.132-137.

169. Маревская В.Ю., Семенов В.Г. Зоогигиенические приемы коррекции неспецифической резистентности и реализации биологического потенциала телят // Роль высшей школы в реализации проекта «Живое мышление – стратегия Чувашии»: мат. междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары: ООО «Полиграфь», 2010.- С.170-175, а.

170. Маревская В.Ю., Семенов В.Г. Стимуляция неспецифической резистентности коров-матерей и телят биопрепаратами и оценка качества говядины // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2010. - Т. 200. - С.111-115, б.

171. Маркин Ю., Слушко В. Кормление сухостойных коров // Животноводство России. - 2003.- № 6.- С.12-13.

172. Мартин К. Бронхопневмония телят: актуальные аспекты // Режим доступа: http://www.korovainfo.ru/article /?ELEMENT_ID=306.

173. Мартынова Е.Н., Бычкова В.А., Ачкасова Е.В. Влияние происхождения на технологические свойства молока коров-первотелок черно-пестрой породы // Зоотехния.- 2012.- №6.- С.20-22.

174. Мелкишев А.В. Комплексный подход к решению проблем заболеваемости коров маститом и улучшению качества молока // Ветеринария. - 2016.- № 7.- С.36-42.

175. Миролюбов М.Г. Лечение коров с гнойно-катаральным эндометритом // Ветеринария. - 1998.- № 3.- С.39-42.

176. Миронова И.В., Гильманов Д.Р. Продуктивные качества бычков и кастратов черно-пестрой породы и ее помесей с породой салерс // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - Оренбург, 2013. - № 4(42).- С. 107-110.

177. Митюшин В.В. Диспепсия новорожденных телят. - М.: Росагропромиздат, 1989.- 126 с.

178. Мищенко В.А., Думова В.В., Кухаркина О.В. Влияние лактогенного иммунитета на иммунологический статус новорожденных телят // Ветеринарная патология. - М., 2005.- № 3.- С.80-84.

179. Мозжерин В.И., Фенченко Н.Г. Профилактика ранних постнатальных заболеваний и лечение новорожденных телят // Ветеринария. - М., 2006.- №1.- С.48-49.

180. Моисеев А.Н., Барышников П.И. Биологическая роль интерферона гамма в регуляции иммунитета животных // Ветеринария. - М., 2016.- №3.- С.50-54.

181. Морозова Н.И., Мусаев Ф.А. Иммуногенетическое тестирование в совершенствовании племенных и продуктивных качеств черно-пестрого скота: Сб. науч. тр. проф.-препод. состава Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. - Рязань, 2009.- С. 282-287.

182. Москалев А.А. Необходимость оптимизации технологии получения, сохранения и выращивания телят // Мат. междунар. науч.-практ. конф. - Минск, 2002.- 200 с.

183. Мударисов Р.М., Ахметзянова Г.Р., Семенов В.Г. Экстерьерноконституциональные и хозяйственно-биологические особенности коров голштинской породы // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: мат. междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары: ФГБОУ ВПО ЧГСХА, 2015.- С.449-454.

184. Мусаев Ф.А., Морозова Н.И. Инновационные технологии в производстве говядины. - Рязань, 2014.- 160 с.

185. Мусаев Ф.А., Захарова О.А. Биологически активные добавки: применение, безопасность, оценка качества. - Рязань, 2016.- 201 с.

186. Мысик А.Т. Развитие животноводства на современном этапе // Зоотехния. - 2006.- №1.- С.2-9.

187. Мысик А.Т. Потенциал племенной базы импортного молочного скота в Российской Федерации // Зоотехния. - 2013. - № 1.- С.2-6.

188. Мысик А.Т. Состояние животноводства в мире, на континентах, в отдельных странах и направления развития // Зоотехния. - 2014.- № 1.- С.2-6.

189. Мысик А.Т. Развитие животноводства в мире и России // Зоотехния.- 2015.- №1.- С.2-5.

190. Нежданов А.Г., Лободин К.А. Влияние Утеротона на заболеваемость коров суб-инволюцией матки и их воспроизводительную функцию // Мат. междунар. конф. - Воронеж, 2000.- С.188-189.

191. Некрасов Р.В., Чабаев М.Г., Анисова Н.И., Гаджиев А.М. Использование нового отечественного пробиотического препарата А2 в рационах сухостойных и новотельных коров // Зоотехния. - 2013.- № 9.- С.912.

192. Нефедченко А.В., Глотов А.Г., Глотова Т.И., Кунгурцева О.В. Выявление животных, персистентно инфицированных вирусом ВД-БС крупного рогатого скота, методом ПЦР // Ветеринария. - 2011.- № 12.- С.2125.

193. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Эмбриотоксические и тератогенные свойства иммуно-корректирующего препарата ПС-6 // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - М., 2012.- №1(7).- С. 83-85.

194. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Токсические свойства биостимулирующих препаратов ПС-6 и ПС-7 // Ветеринарный врач (научнопроизводственный журнал) Токсикология. - Казань, 2012.- №6.- С.29-32.

195. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Новые иммуномодуляторы для ветеринарии // Аграрная наука – основа успешного развития АПК: Мат. всерос. науч.-практ. конф. - Чебоксары: ФГБОУ ВПО ЧГСХА, 2012.- С.214218.

196. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза говядины при использовании биостимуляторов // Ветеринарная медицина XXI века. Инновации, обмен опытом и перспективы развития: Мат. междунар. науч.-практ. конф. - Саратов, 2012. - С. 224-226.

197. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Рост, развитие и неспецифическая резистентность телят при применении новых иммуномодуляторов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2013.- Т.213.- С.185-190.

198. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Гигиена выращивания телят с применением новых иммуномодуляторов // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. Зоогигиена. - М.: ГНУ ВНИИВСГЭ РАСХН, 2013.- № 1(9). - С.59-63.

199. Никитин Д.А., Семенов В.Г. Разработка иммунотропных препаратов для сохранения здоровья и повышения продуктивности животных: Сб. мат. XI республ. конкурса инновационных проектов по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК 2014). - Чебоксары, 2014.- С.99-100.

200. Никитин Д.А., Гладких Л.П., Семенов В.Г. Коррекция неспецифической резистентности организма телят в реализации продуктивного потенциала: Сб. статей. междунар. науч. конф. молодых ученых и специалистов, посвящ. 150-летию РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. - М.: РГАУ-МСХА. - 2015.- С. 208-212.

201. Никулин В.Н., Бойко И.Н., Палагина Т.Е., Шамраев А.В. Пробиотики как регуляторы метаболических процессов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - Оренбург, 2005.- № 1(5).- С. 139-142.

202. Ноздрин Г.А., Донченко А.С. Пути повышения естественной резистентности новорожденных телят. - Новосибирск, 1997.- С.4-5.

203. Нуржанов Б.С., Жаймышева С.С., Комарова Н.К. Обмен минеральных веществ в организме бычков при скармливании пробиотического препарата // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2011.- Т. 4.- № 32-1.- С. 155-157.

204. Отаров А.И., Жашуев Ж.Х., Отарова Р.М. Влияние селеносодержащей добавки Сел-Плекс на эффективность откорма и мясную продуктивность бычков красно-степной породы // Аграрный вестник Урала. - Екатеринбург, 2014.- № 8(126).- С. 30-33.

205. Панков Б.Г., Жаров А.В., Соколова Н.А. Эндометриты у коров // Практик. - М., 2001.- № 8.- 44 с.

206. Перминова О.В. Влияние генетического потенциала высокопродуктивных коров на хозяйственно-полезные показатели дочерей // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2012.- № 3.- С.35-39.

207. Петров Н.С., Семенов В.Г. Гигиена выращивания телят в индивидуальных домиках и павильонах в зимний период // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2013.- Т.214.- С.321-326.

208. Петров Н.С., Семенов В.Г., Софронов В.Г. Выращивание телят при разных режимах адаптивной технологии, с доращиванием и откормом в типовых помещениях // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2014.- Т.218.- С.209-214.

209. Петров Н.С., Семенов В.Г. Биопрепараты нового поколения в реализации адаптивного и продуктивного потенциала телят // Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: мат. междунар. науч.-практ. конф.- Чебоксары: ФГБОУ ВПО ЧГСХА, 2015.- С.461-466.

210. Петрянкин Ф.П., Евдокимов Н.В., Крылова И.И. Профилактика и лечение заболеваний телят с применением иммуномодуляторов. - Чебоксары: Информлисток ЦНТИ, 1992.- № 271-92.

211. Петрянкин Ф.П., Пыркина Л.В., Крылова И.И. Использование биологически активных препаратов при выращивании молодняка // Ветеринария. -1994.- № 4.- 94.- С.13-14.

212. Петрянкин Ф.П., Сергеева В.Е., Кириллов Н.А. Влияние «Терпенола», «Достима» и «Полистима» на нейромедиаторное обеспечение тимуса // Актуальные проблемы иммунокоррекции и применение специфических иммунопрепаратов: Мат. межд. конф. - Ларнака-Кипр, 1997.- С.151-152.

213. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Влияние иммуностимулятора ПС-2 на уровень общего белка и белковых фракций в сыворотке крови телят // Роль ученых в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»: мат. всерос. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2007.- С. 151-156.

214. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Применение нового иммуностимулятора ПС-2 для повышения резистентности телят // Ветеринарная патология. - М., 2008.- №1.- С.70-72.