Кариотип верблюдов

Основная задача частной цитогенетики сельскохозяйственных животных заключается в изучении связи количественной и качественной изменчивости наследственных структур клеток с биологическими и хозяйственно-полезными признаками животных.

Хромосомы (от греческого chroma – цвет, краска, и греческого soma – тело) – органоиды клеточного ядра, являющиеся носителями генов и определяющие наследственные свойства клеток и организмов. Способны к самовоспроизведению, обладают структурной и функциональной индивидуальностью и сохраняют ее в ряду поколений. Каждый вид организмов обладает характерным и постоянным набором хромосом в клетке, закрепленным в эволюции данного вида, и его изменения происходят только в результате мутаций.

В кариотипе различают половые хромосомы, аутосомы, ядрышко - образующие хромосомы; у некоторых видов сельскохозяйственных животных и птиц могут существовать добавочные хромосомы, число которых непостоянно и которые не содержат генов, свойственных данному виду.

Кариотип (от греческого karyon – орех, ядро ореха и греческого typos – образец, форма), совокупность признаков хромосомного набора (число, размер, форма хромосом), характерных для того или иного вида. Постоянство кариотипа каждого вида поддерживается закономерностями митоза и мейоза. Описание хромосомного набора проводится на стадии метафазы или поздней профазы и сопровождается подсчетом числа хромосом, морфометрией, идентификацией центромеры (первичной перетяжки), ядрышкового организатора (вторичной перетяжки), спутника и т.д. Особенности строения хромосом выявляется дифференциальным окрашиванием.

Задачей цитогенетического мониторинга в верблюдоводстве является изучение хромосомного полиморфизма, оценка и прогнозирование распространения хромосомных мутаций с последующим наблюдением за фенотипом и его изменчивостью у животных основных пород используемых в племенном деле.

Задачей феногенетического мониторинга является обследование здорового поголовья, как правило, используемых в племенных репродукторах для дальнейшего воспроизводства стада, разработки общезоотехнических и феногенетических параметров животных конкретной породы.

В настоящее время в связи с ухудшением состояния окружающей среды цитогенетическим исследованиям млекопитающих придается пристальное внимание при оценке мутагенной опасности различных регионов.

При цитогенетическом мониторинге различных пород верблюдов анализ частоты геномных мутаций представляется очень важным, поскольку этот тип мутаций может возникать иными путями в сравнении с генными и хромосомными нарушениями.

Мутациями (от латинского mutatio – изменение, перемена), называют внезапные естественные или вызванные искусственно наследуемые изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или иных признаков организма. От характера изменений в генетическом материале различают мутации: точковые, инверсии, хромосомные перестройки (аберрации) и мутации, заключающиеся в изменении числа хромосом.

Спонтанные мутации возникают как ошибки при воспроизведении генетического материала, поскольку редупликация не происходит с абсолютной точностью, а процессы репарации не обладают абсолютной эффективностью. Частота спонтанного мутирования у каждого вида верблюдов генетически обусловлена и поддерживается на оптимальном уровне.

Вопрос о вкладе различных мутаций в генетическую изменчивость различных пород верблюдов окончательно не решен. Основными типами мутаций являются изменения в числе или структуре хромосом, хромосомные мутации, изменения в структуре ДНК – генные мутации.

Хромосомные и генные мутации вызывают либо нарушение жизнеспособности и плодовитости, либо снижает устойчивость к болезням и продуктивность. Это связано с тем, что они приводят к нарушению деления клеток, нормального распределения хромосом между ними, изменяют ход синтеза белков, ферментов.

Мутации обычно разделяют на три типа

1) генные или точковые, связанные с изменениями в определенном локусе хромосомы, в результате чего из имеющего аллеля образуется новый.

2) структурные перестройки (хромосомные аберрации) когда затрагивается структура одной хромосомы.

3) Геномные связанные с изменениями числа хромосом (полиплоидия, анеуплоидия).

Хромосомные перестройки делятся на два основных типа:

1. Внутрихромосомные – изменения внутри одной хромосомы.

2. Межхромосомные – обмен участками между негомологичными хромосомами.

Внутрихромосомные перестройки представлены:

1) Нехватками – делеции, дефишенси. Делеция – потеря внутреннего участка хромосомы. Продуктом нехваток может быть образование колец. Большие нехватки вызывают эмбриональную смерть, малые могут вызвать фенотипический эффект, сходный с генными мутациями.

2) Дупликация – умножение отдельных участков хромосом несущие одни и те же гены. По фенотипическому эффекту дупликации во многих случаях сходны с точечными мутациями и являются одним из важных механизмом эволюции.

3) Инверсия – переворачивания внутреннего участка хромосом на 1800. Может быть парацетрическая – в переворачиваемый участок не входит центромера; перицентрическая – участвует центромера и близлежащие участки. Инверсии отводится важная эволюционная роль в дивергенции видов.

4) Внутрихромомсомные транслокации – перемещение участка хромосом из одного района в другой район той же хромосом.

Реципрокные транслокации – обмен участками хромосом.

Инверсия – внутрихромосомное перемещение хромосом материала без обмена и tr может быть в масштабе одного плеча, так и обоих.

К межхромосомным перестройкам относятся центрические (робертоновские) слияния (tr), реципрокные tr.

Центрическими слияниями называют слияние двух акроцентрических хромосом и имеет важное значение в эволюции животных.

Идентификация и классификация хромосомных нарушений непосредственно связаны с проблемой кариотипичесокй нормы. Анализ результатов многочисленных исследований хромосом человека показывает, что имеется большое число случаев отклонений от общепринятого кариологического стандарта, которые не приводят к фенотипическим отклонениям и к аномалиям. Изучение линейной дифференцированности хромосом выявило широкую вариабельность кариотипического полиморфизма у самых различных видов животных. Поэтому в настоящее время возникает необходимость пересмотра понятия кариологического стандарта. Однако, это требует получения надежной информации об особенностях распространения типов полиморфизма хромосом среди отдельных видов, пород и популяций животных, о наследственных их характеристиках, о связи кариотипического полиморфизма с фенотипическими аномалиями, особенно, с воспроизводительными качествами животных.

Исследование гетероплоидии у эмбрионов млекопитающих показывает, что излишек или недостаток отдельных аутосом неодинаково влияет на течение раннего эмбриогенеза. Гаплоидия считается непреодолимым барьером для прохождения эмбриогенеза у млекопитающих Смерть партеногенетических диплоидных эмбрионов у млекопитающих, возможно, объясняется нарушением взаимоотношения процессов, протекающих в матке в связи с подготовкой к имплантации, и характером развития самого зародыша.

Полиплоидия, в частности, тетраплоидия существенно замедляют пролиферативные процессы, что, вероятно, сказывается на течении морфогенеза. Поэтому, несмотря на то, что развитие плода может иногда достигать, относительно поздних стадий, смерть эмбриона является логическим концом таких случаев.

Трисомия аутосом – приводит, как правило, к раннему прекращению беременности. Более того, плодные пузыри вообще могут не содержать эмбриона, а иметь только зародышевые оболочки.

Моносомия аутосом вызывает нарушение процесса имплантации эмбриона и поэтому препятствует дальнейшему развитию.

Значительную долю всех хромосомных нарушений составляют числовые аномалии хромосом.

Мозаицизм – наличие клеток в организме с различным набором хромосом при условии, что все они ведут начало от одной зиготы.

Химеризм – наличие клеток с различным набором хромосом происходящие от двух и более зигот.

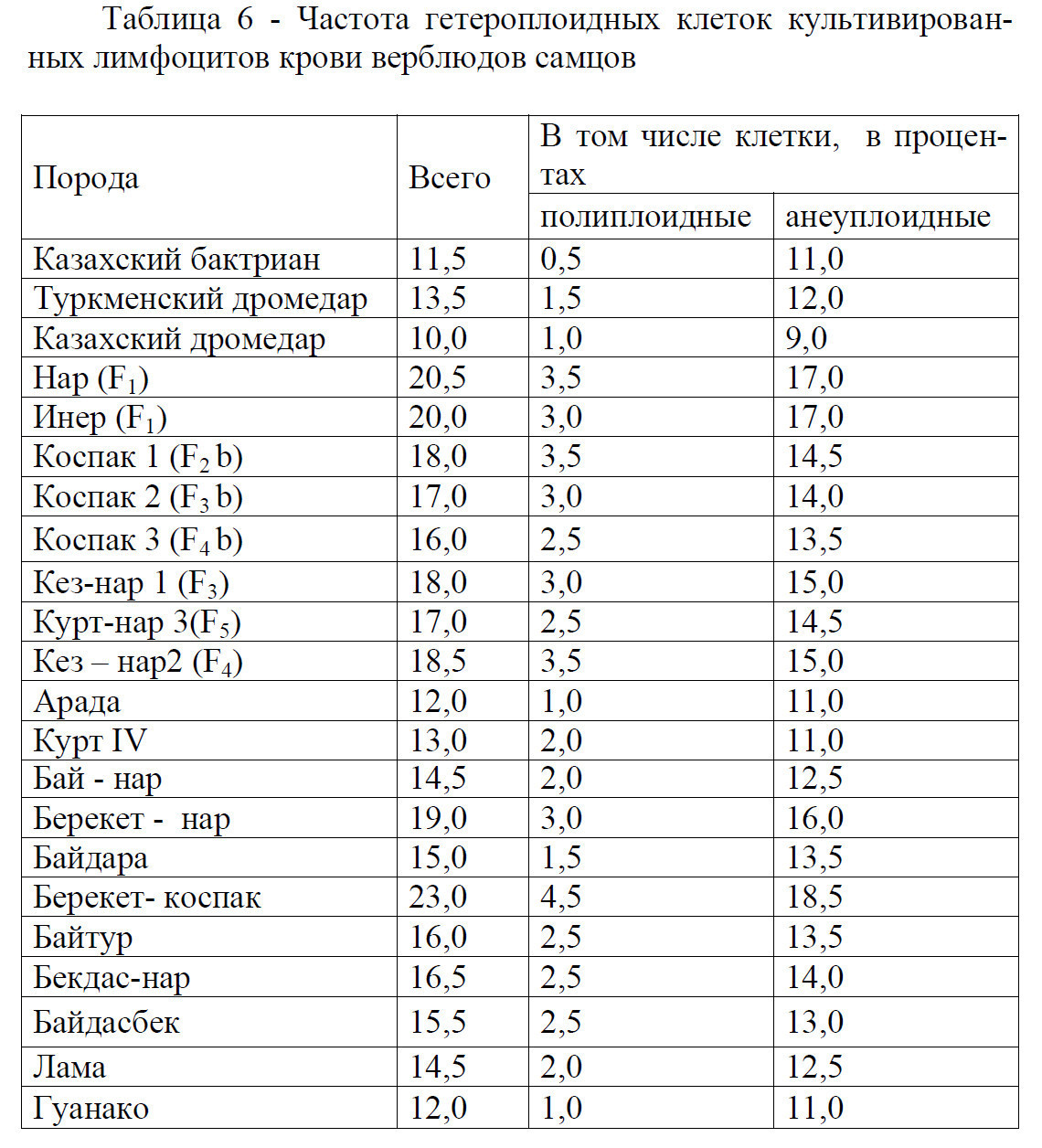

По нашим данным частота полиплоидии, анеуплоидии, являются устойчивым признаком и зависит как от продуктивности, так и используемых методов совершенствования продуктивных качеств животных.

Изучение числа и формы хромосом важно при гибридизации животных для разработки многих теоретических вопросов частной генетики и селекции.

Наибольший успех при гибридизации обычно сопутствует видам, схожим по числу и морфологии хромосом, например, зубр х бизон → F1 плодовитое. При гибридизации як х домашний скот → F ♂ бесплодны 2n=60, т.е. наблюдается ограниченная полом стерильность. Обычно стерильные гетерогаметные животные. По данным И.К. Шарипова при межвидовой гибридизации уриала (2n=58) х муфлона (2n=54) и домашних овец все гибриды плодовиты]. Мул (2 лошадь х ♂ осел), лошак (♀ осел х ♂ конь). Породы выведены межвидовой гибридизацией архаромеринос ( 56 – архар х 56 – овцы). Кидус гибрид соболя и куницы (2n=38). Среднеазиатская черная пестрая порода свиней (дикий кабан х свиноматка).

Межродовая гибридизация проводится в лабораторных условиях, и ее результаты скромны в сравнении с межвидовой гибридизацией.

Различают

полиморфизм:

— по числу хромосом, связанные с Rtr – рабертсоновскими трансклокациями (NF у всех

особей постоянно), по числу вариации добавочных хромосом.

— по хромосомным перестройкам, не изменяющимся числом хромосом (перицентрическая инверсия и др.), изменчивость гетерохроматина.

Установлены породные различия у крупного рогатого скота по особенностям распределения ЯОР в хромосомах. То есть полиморфизм является широко распространенным явлением у сельскохозяйственных животных.

Данные отечественных и зарубежных ученых показывают, возможность выбраковки животных в раннем возрасте по конституциональному кариотипическому статусу (ККС), конституциональной кариотипической изменчивости (ККИ), а также прогнозировать продуктивность по локусам хромосом. Племенная ценность сельскохозяйственных животных обычно определяется по способности передавать ценные качества потомству. Хотя есть данные о связи определенных продуктивных показателей с частотой хромосомных и геномных нарушений кариотипа, имеются данные о связи с фенотипом. В настоящее время прогнозирование продуктивности по кариотипу не нашло широкого применения, несмотря на положительные стороны отбора по кариотипу и его изменчивости.

Основные направления исследований в цитогенетике верблюдов и ряда видов сельскохозяйственных животных связаны с выявлением конститутивных цитогенетических аномалий, из которых широкое распространение получила Rtr – робертсоновские транслокации. Имеются три основные гипотезы образования Rtr – робертсоновские транслокации.

1. «Двойного разрыва и транслокации» в негомологичных акроцентрических хромосомах – образуются два разрыва, которые локализуются в одной хромосоме проксимально, а в другой дистально от центромеры. Затем в результате реципрокной транслокации из двух акроцентриков образуется одна метацентрическая хромосома и небольшой центрический фрагмент, который вскоре утрачивается.

2. «Прямого соединения акроцентриков» своими короткими плечами, при этом центромеры обеих хромосом сливаются в один общий участок, функционирующий в дальнейшем как единый кинетокор (Matthey R., l963, 1965) здесь указано и на центрическое разделение хромосом.

3. «Притяжения между гомологичными участками негомологичных хромосом – причем центрическое слияние можно рассматривать как крайнюю степень хромосомной ассоциации. Это прочное соединение возникает, если притяжение гетерохроматиновых районов коротких плеч акроцентриков, составляющих общую хромосомную ассоциацию, достигает максимума и преодолевает силы отталкивания, существующие между теломерами негомологичных аутосом.

Притяжение гетерохроматиновых районов негомологичных хромосом обусловлено локализацией в них генов, контролирующих синтез рибосомной ДНК (Ohno S., 1969).

У носителей транслокации в мейозе возможны 3 типа расхождения перестроенных хромосом 1-й – обе гаметы получают сбалан-

сированный набор хромосом (одна полностью сбалансированный, другая – условно сбалансированный с транслокацией); 2-й – несбалансированный набор (одна гамета с дупликацией хромосом, другая – с делецией по одной из хромосом, вовлеченная в транслокацию); 3-й – несбалансированный набор (одна гамета с делецией хромосом, другая – с дупликацией). Поэтому от животных с транслокацией наряду с нормальным потомством, время от времени (и от потомства с условно сбалансированным кариотипом) можно ожидать особей с генетическим дефектом. Метод контроля производителей по качеству потомства в этом случае мало эффективен, т.к. вредное действие несбалансированного набора может проявляться не сразу, а через поколение.

Геномные и хромосомные мутации в сравнении с генными мутациями встречаются на порядок чаще и могут быть выявлены с меньшей затратой времени, сил и средств. Случаи конституциональной кариотипической изменчивости обнаруживаются достаточно редко. В то же время у любого животного с нормальным кариотипом и фенотипом можно выявить клетки с различными аномалиями числа и структуры хромосом. Количество таких клеток с нарушениями у отдельных особей колеблется в довольно широких пределах.

В связи с тем, что такие аномалии числа и структуры хромосом различны у одного и того же животного, нельзя утверждать об общей природе происхождении таких клеток. Такая кариотипическая изменчивость называется неконституциональной. Ее источником является спонтанный прижизненный мутагенез в соматических тканях. Смысл изучения неконституциональной кариотипической изменчивости хромосом в соматических тканях состоит, во-первых, в контроле спонтанного мутагенеза, которому подвергаются сами изучаемые животные, что дает возможность своевременно выявлять и освобождать селекционное стадо от носителей высокого уровня хромосомных нарушений.

Анализ спонтанной кариотипической нестабильности необходимо начинать с изучения анеуплоидии в различных популяциях чистопородных верблюдов, разводимые в различных областях Республики Казахстан.

Анеуплоидия относится к довольно распространенному типу кариотипических изменений. Она образуется вследствие нерасхождения хромосом или хроматид во время митоза или мейоза, а также элиминации поврежденных хромосом. Качественными производными этих нарушений являются образовавшиеся гиподиплоидные и гипердиплоидные клетки. Частота образования анеуплоидных клеток, как правило, находится под генетическим контролем. Повышенная частота анеуплоидии имеет связь с ухудшением воспроизводительных функций и с различными заболеваниями.

Превышение частоты гиподиплоидных клеток над частотой гипердиплоидных клеток у верблюдов трудно объяснить только естественными причинами. Большая часть гиподиплоидных клеток однозначно имеет артефактное происхождение и связана с техническими приемами при обработке культур и приготовлением препаратов хромосом. Действительно, манипуляции, применяемые при приготовлении препаратов хромосом, например, центрифугирование и особенно гипотонизация, могут повышать частоту гиподиплоидных клеток. Интенсивное разбрасывание хромосом по предметному стеклу культивированных клеток лейкоцитов крови, предварительно набухших в гипотонической среде, также может приводить к утере части хромосомного набора. Довольно часто при микроскопировании кариотипа некоторые хромосомы обнаруживаются недалеко от основной метафазной клетки. Однако, установить принадлежность отсутствующих или дополнительных хромосом к какой-либо паре затруднительно вследствие сложности их идентификации. Потеря хромосом может иметь и другую природу, как результат элиминации поврежденных хромосом. В случае гипердиплоидных клеток абсолютно исключена вероятность механического проникновения добавочных хромосом, утерянных из других клеток. В связи с этим, необходимо отметить, что основным механизмом образования анеуплоидии является нерасхождение хромосом в мейозе или митозе. Тогда число возникших вследствие этого гиподиплоидных клеток должно быть равным числу гипердиплоидных, так как, если одна дочерняя клетка получила лишние хромосомы, то другая, естественно, останется с нехваткой этих хромосом. Следовательно, за критерий истинной анеуплоидии можно принять число гиперплоидных клеток, умноженное на два.

Как генетический феномен, полиплоидия состоит в кратном увеличении гаплоидного числа хромосом в ядрах клеток. Есть все основания считать, что появление полиплоидных клеток связано с восстановительными процессами, регенерацией, функциональной активностью органов и тканей. При исследовании голштинского скота и его помесей наблюдается общая закономерность – влияние генотипа производителя на частоту полиплоидии у потомства. Поэтому изучение влияния генотипа быков на частоту полиплоидии у дочерей является необходимым при кариотипировании клеток культивированных лимфоцитов крови.

Помимо вышеперечисленных спонтанных хромосомных нарушений, нередко в кариотипе животных обнаруживаются такие аномалии, как хроматидные и изохроматидные пробелы, разрывы, делеции и образующиеся в результате этого различные фрагменты генетического материала. У изученных пород верблюдов при анализе кариотипа культивированных лимфоцитов крови довольно часто регистрировались пробелы, хроматидные и изохроматидные разрывы, фрагменты, делеции и множественные разрывы.

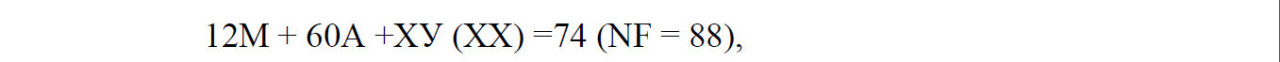

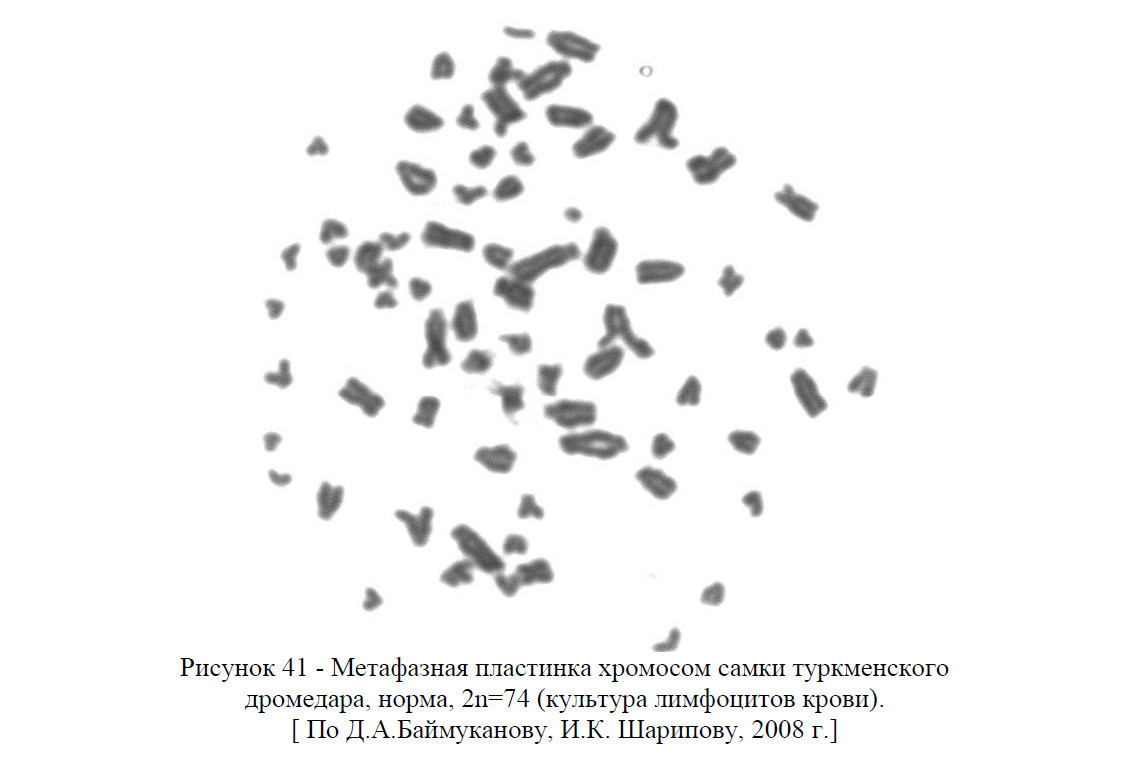

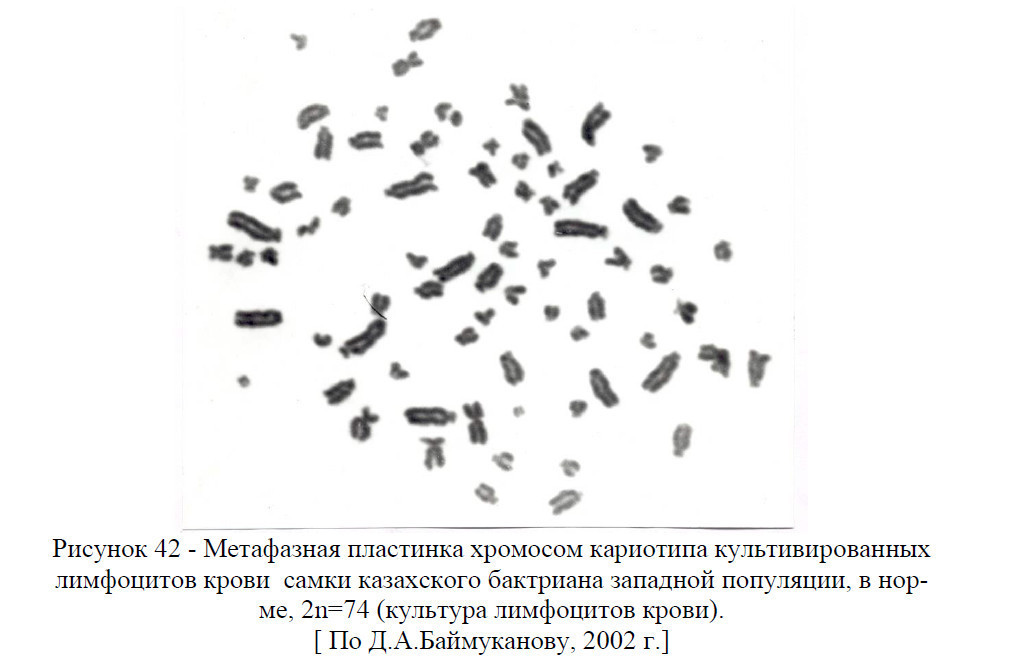

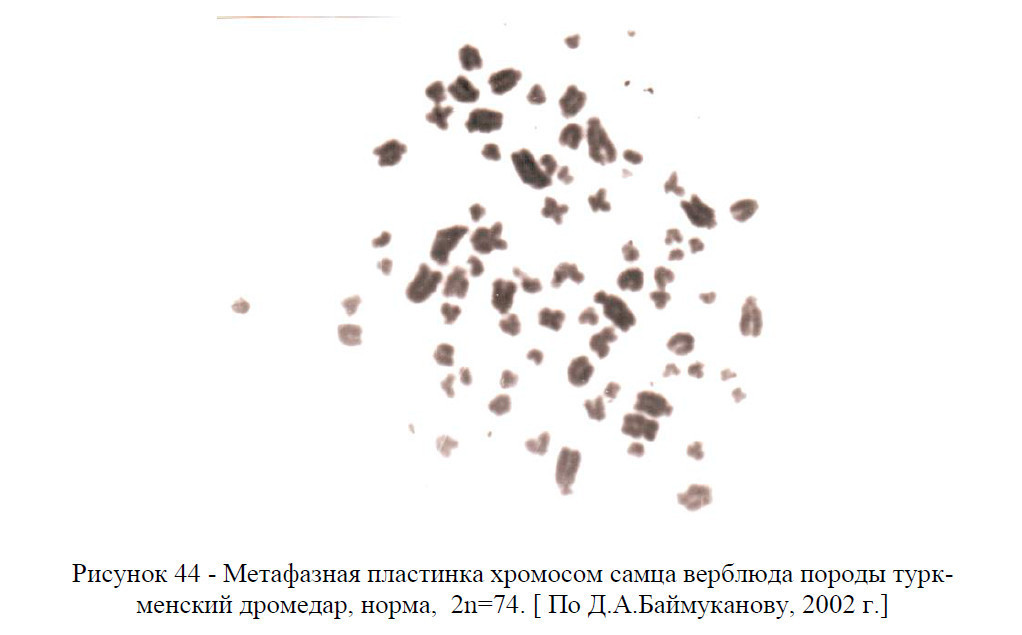

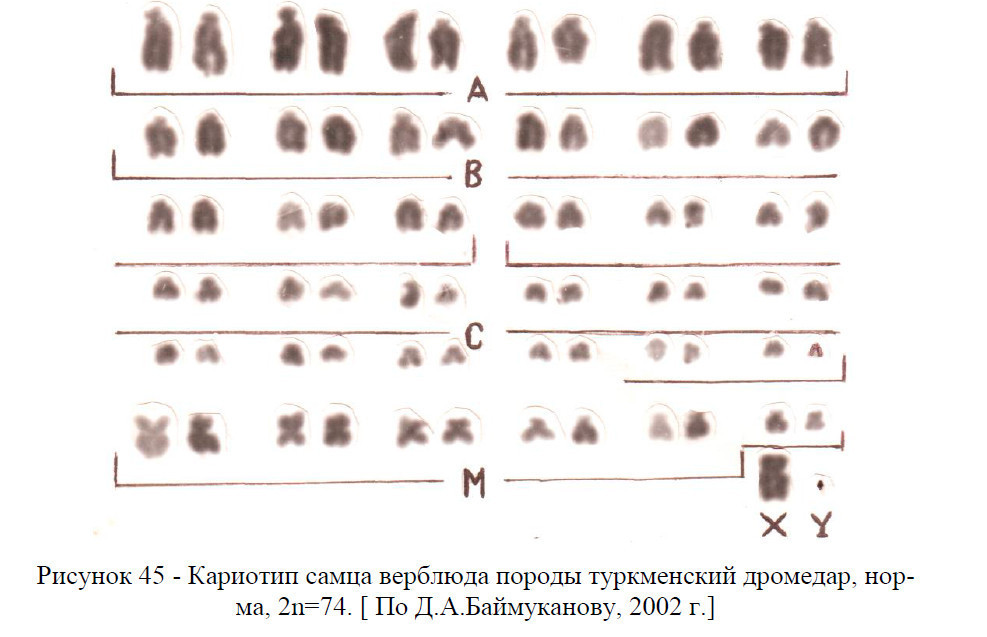

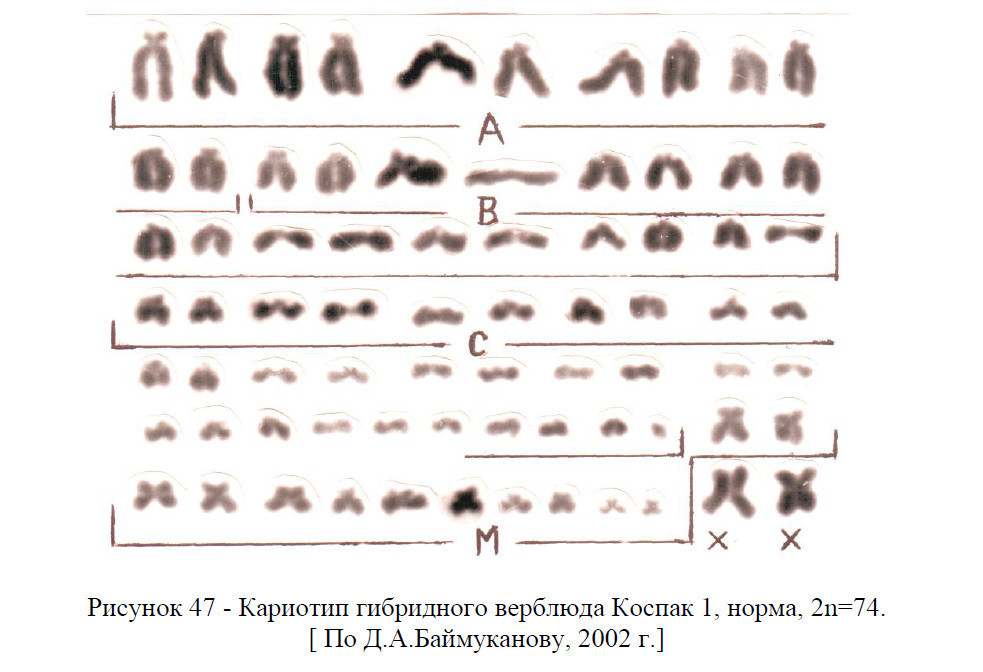

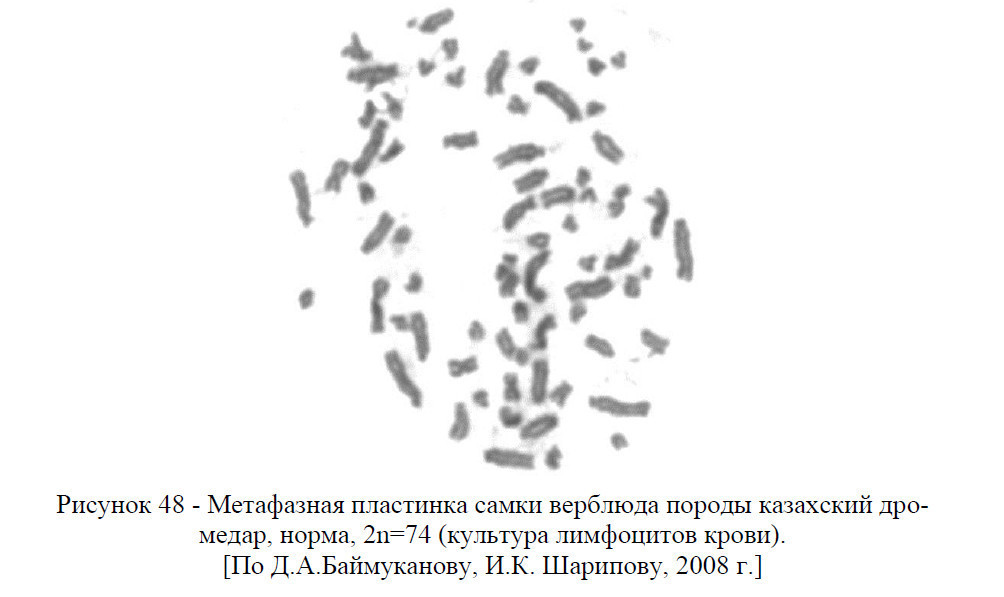

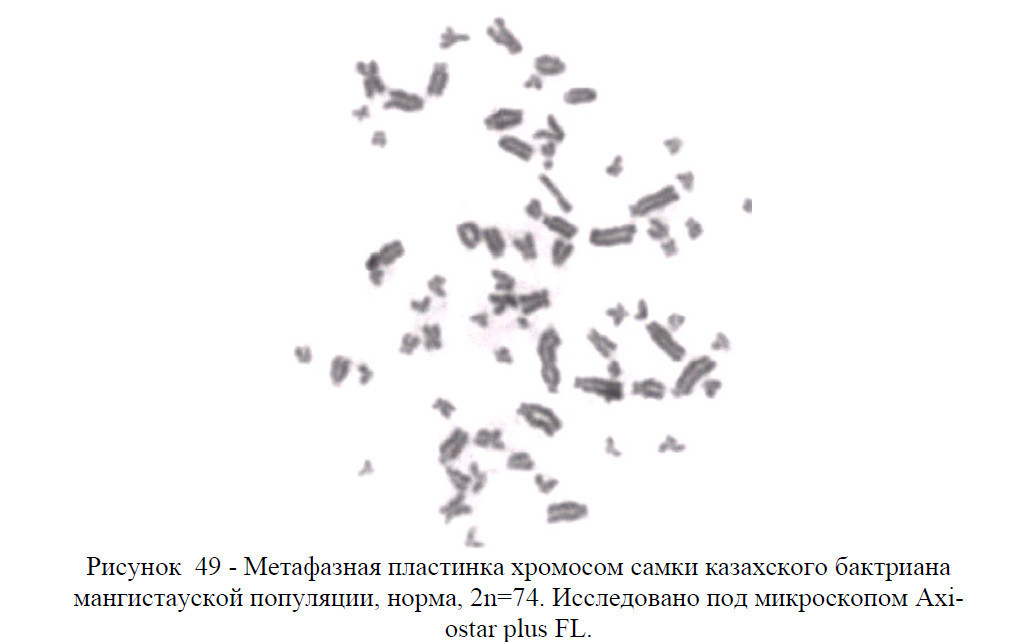

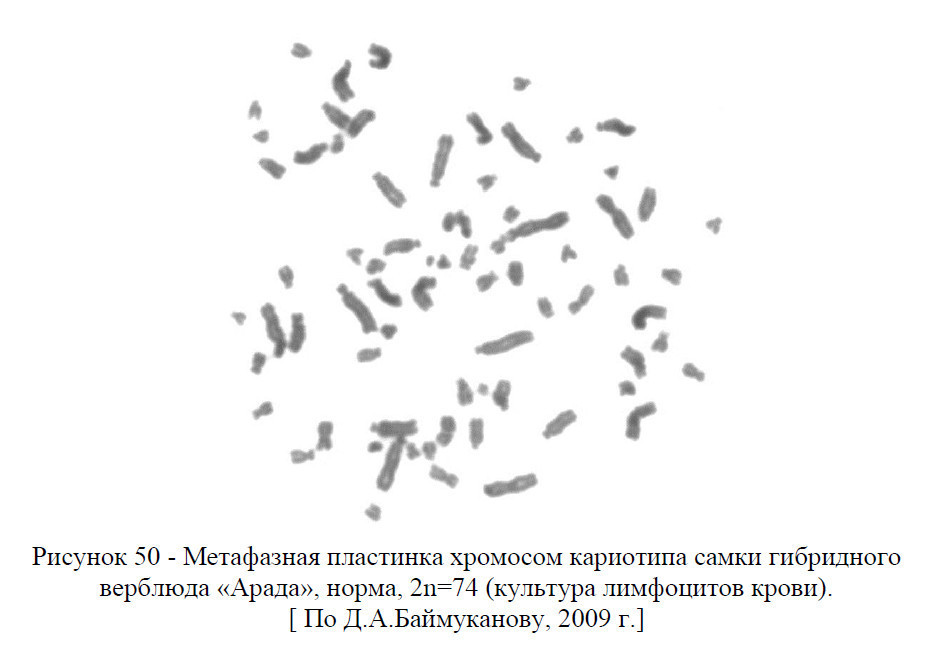

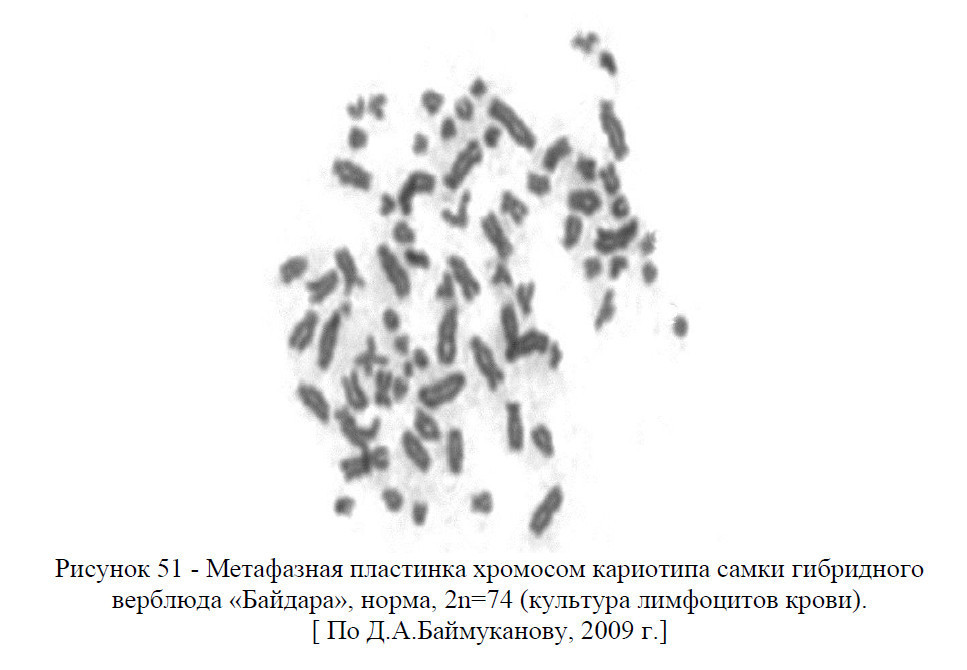

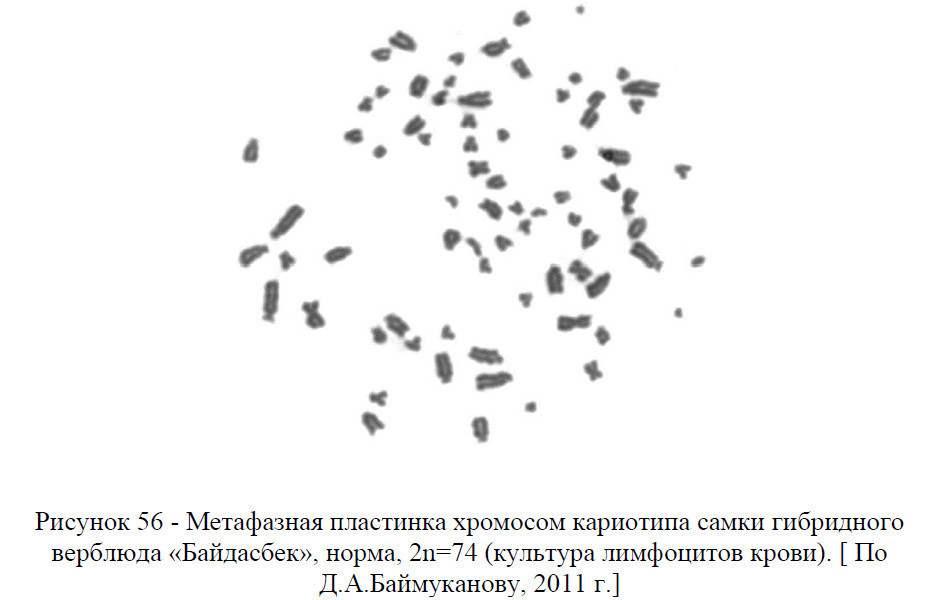

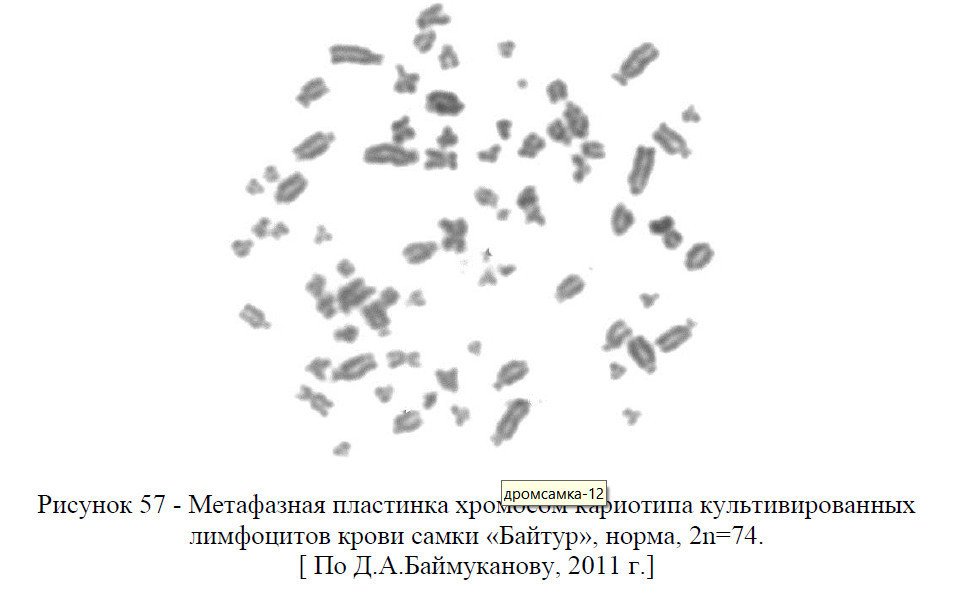

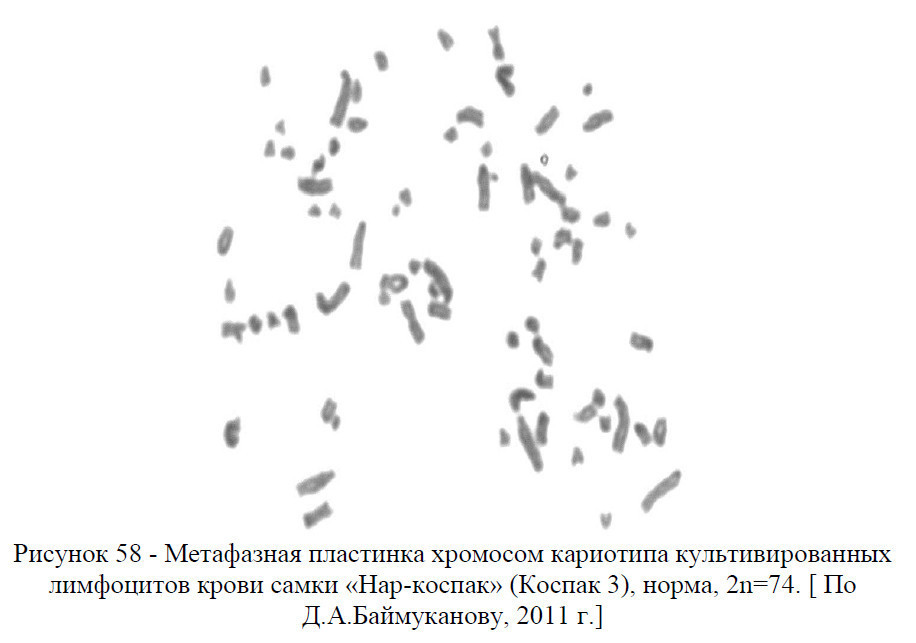

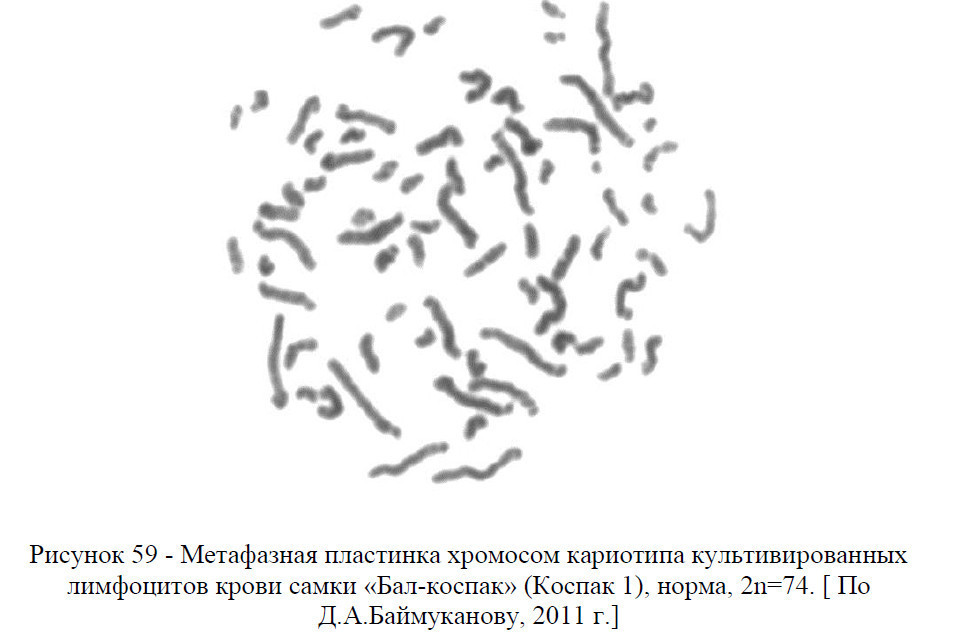

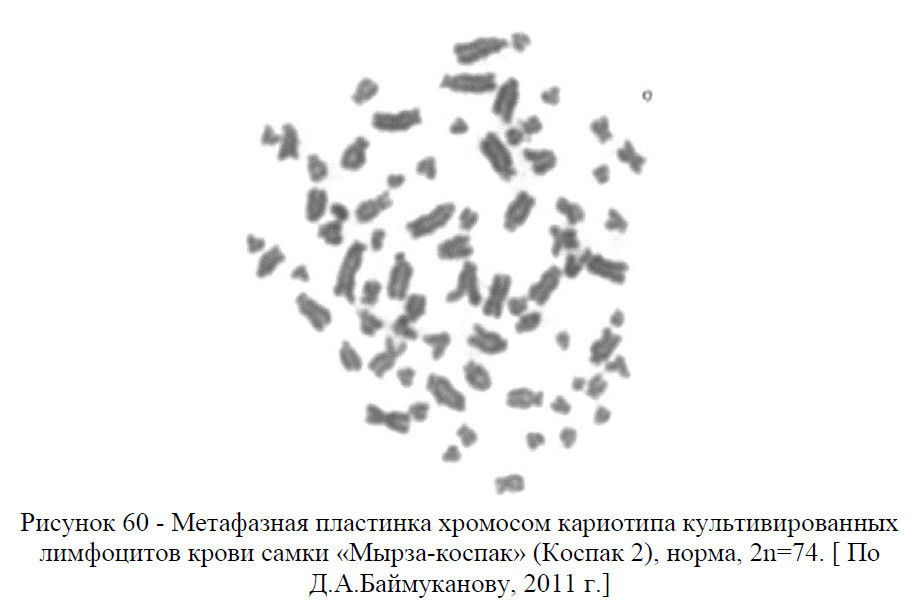

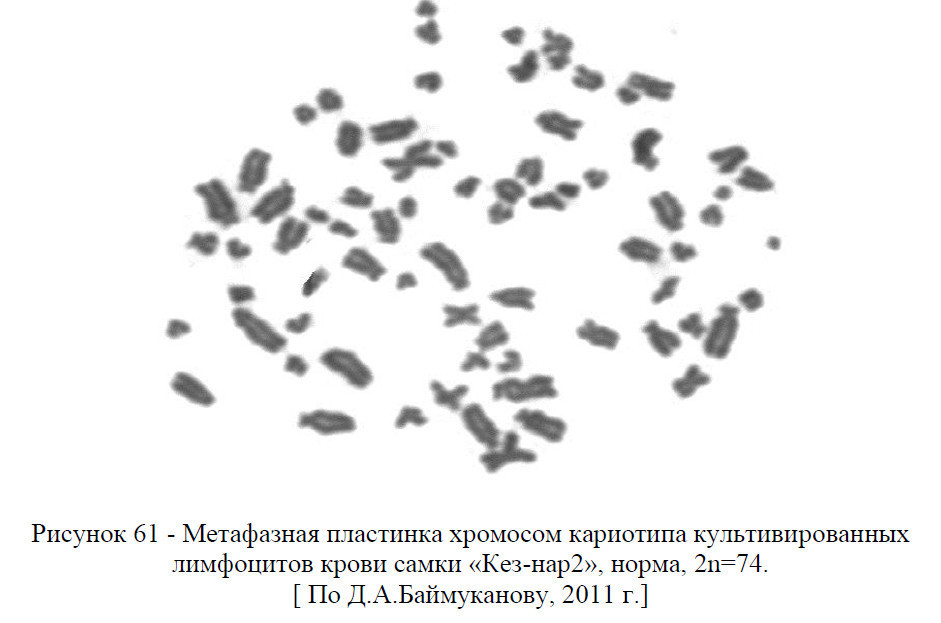

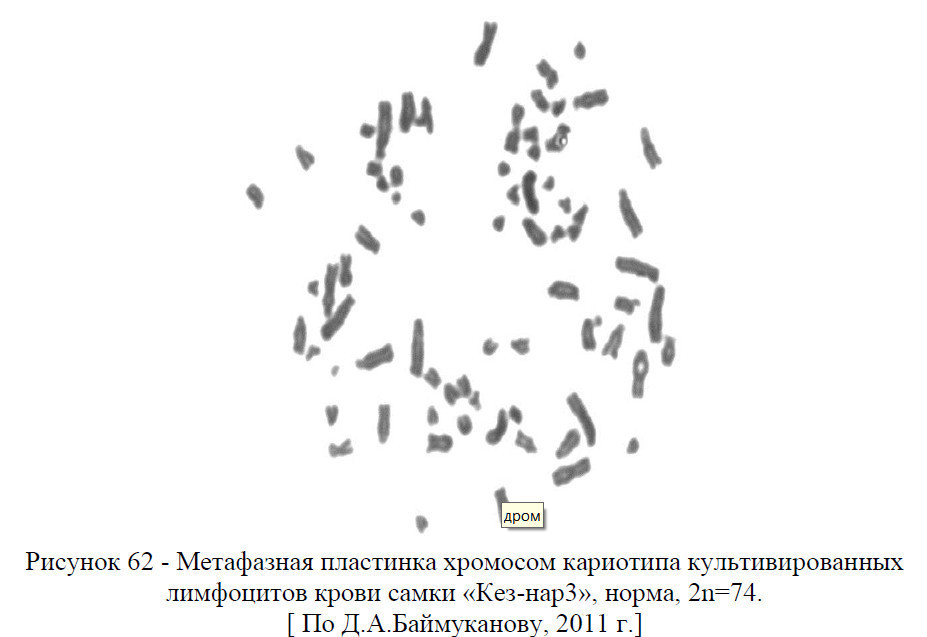

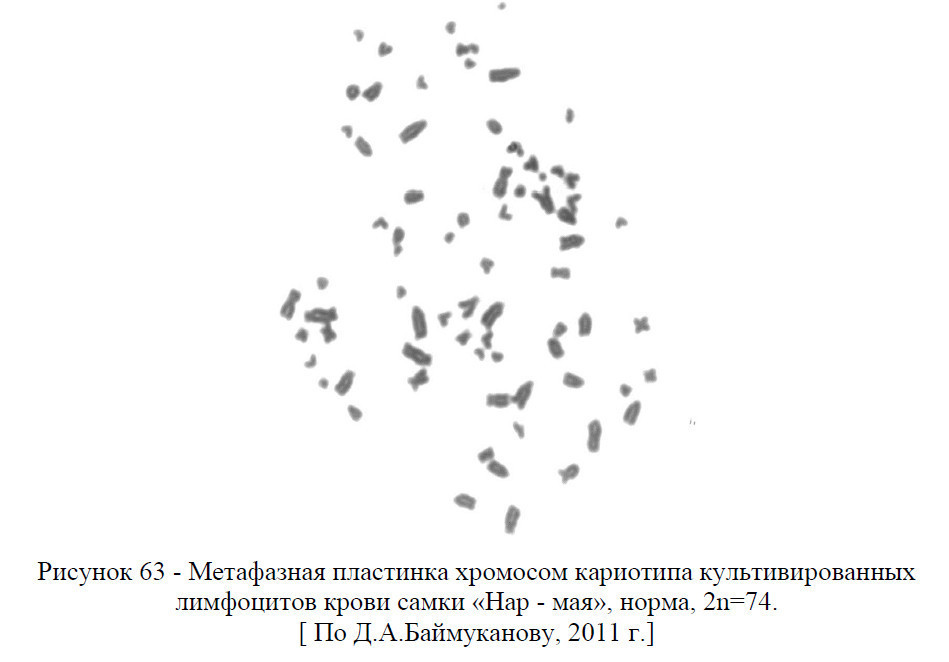

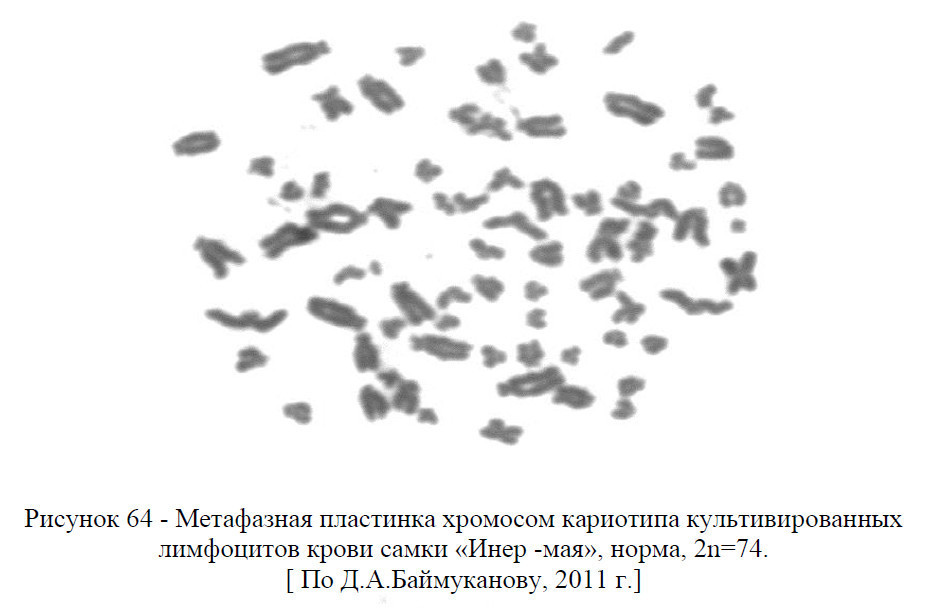

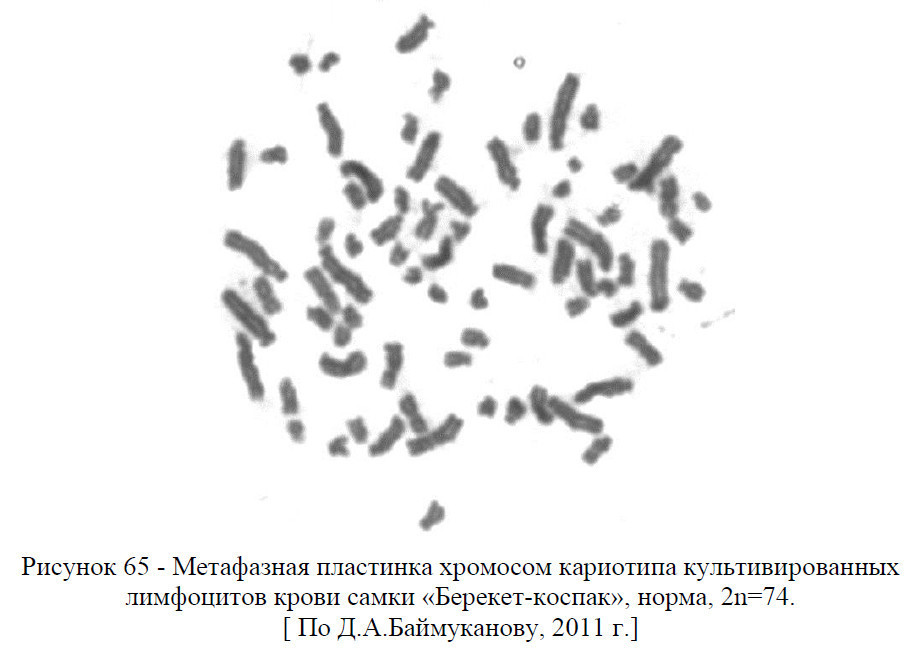

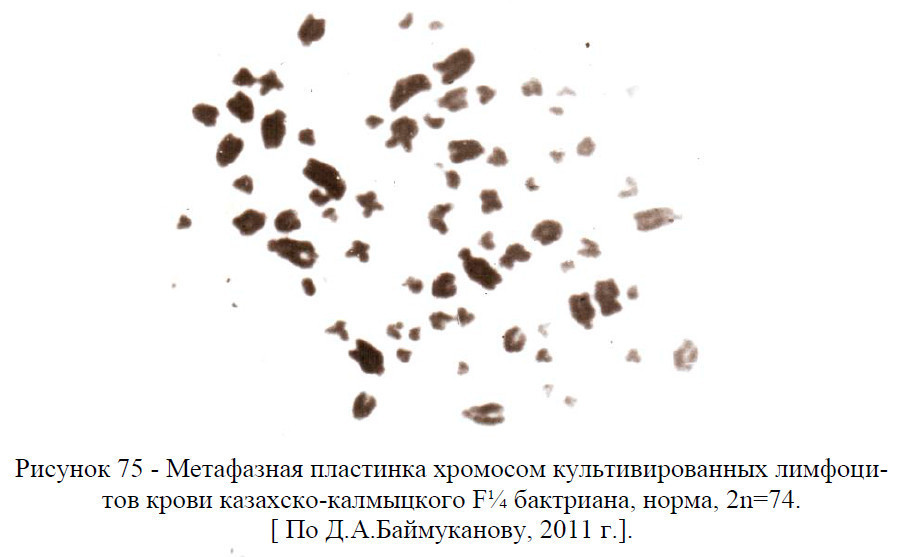

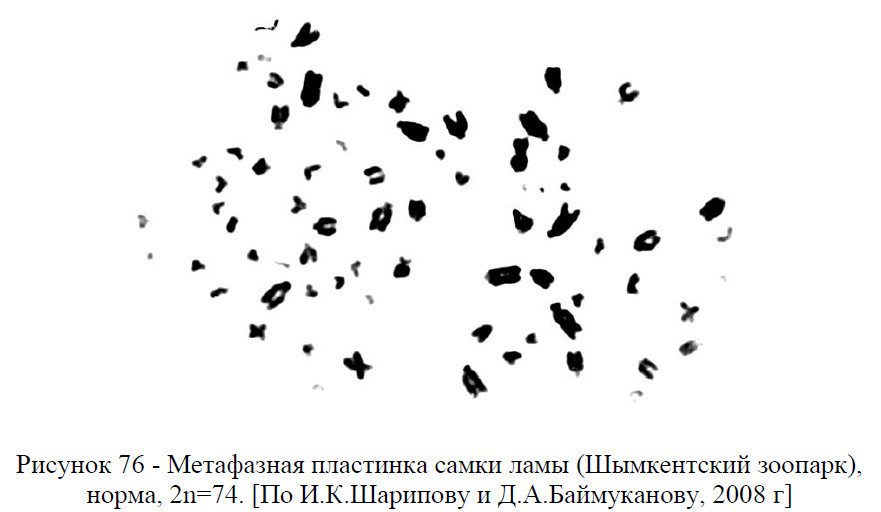

У верблюдов кариотип представлен 74 хромосомами, из них 12 метацентрические аутосомы, 60 акроцентрические аутосомы, ХХ (у самок) и ХУ (у самцов) половые хромосомы – гоносомы. То есть, кариотип – это набор хромосом соматической клетки свойственный тому или иному виду животных или растении.

В кариотипе верблюдов на основании размеров хромосом и положения центромер четко выделяются две группы хромосом: 30 пар аутосом представляют постепенно убывающий по размерам ряд акроцентриков разной величины и 6 пар аутосом являются небольшими метацентрическими хромосомами.

В кариотипе самок самая крупная пара метацентриков опознавалась как половая Х-хромосома, а у самцов самая крупная непарная метацентрическая хромосома также является Х-хромосомой, а самая мелкая (по видимому, метацентрик) – У-хромосомой.

Формулу кариотипа домашнего верблюда можно представить следующим образом:

У некоторых крупных акроцентриков были хорошо выражены короткие плечи, но у большинства аутосом этого типа центромеры расположены почти терминально. Акроцентрические хромосомы по своим размерам образуют ряд постепенно убывающих величин, в связи с чем, их индивидуальная идентификация при использовании обычных методов окраски не всегда возможна (рисунки 41-65).

С учетом распределения хромосом по размерам и положения центромеры, нами предлагается следующая классификация хромосом верблюдов:

Группа «А» – Крупные акроцентрики – 6 пар. Хорошо выражены у всех пар короткие плечи. Относительные размеры 6,324,0%.

Группа «В» – Крупно-средние акроцентрики – 9 пар. Короткие плечи заметны только у некоторых крупных акроцентриков. Относительные размеры – 4,16-2,40%.

Группа «С» – Средне-малые акроцентрики – 15 пар. Короткие плечи хромосом выявлены не у всех пар. Относительные размеры – 2,43-0,54%.

Группа «М» – Метацентрики – 6 пар. Относительные размеры – 3,07-1,01%.

Группа половых хромосом – Х и У

Половые хромосомы верблюдов идентифицируются у самцов: две их хромосомы не имеют гомологов, при этом одна из них идентична двум гомологам хромосом самок.

Индивидуальные особенности дифференциально g-окрашенных хромосом кариотипа верблюдов

При идентификации хромосом кариотипа верблюдов практикуется - С и - G дифференциальное окрашивание хромосом. В результате дифференциальной окраски хромосом образуются - С и - G – полосы. Механизм дифференциальной окраски заключается в том, что компоненты краски связываются исключительно с ДНК хромосомы. Если удалить ДНК, эффект исчезает. Это связывание ступенчато: сначала с ДНК реагирует циклическая молекула метиленового синего, затем молекула эозина с последующим взаимодействием этих молекул между собой и формированием красящего компонента (комплекса). Разная степень или прочность связи красителя с ДНК зависит и от особенностей конфигурации и взаиморасположения ДНК в хромосоме.

При дифференциальной окраске каждая хромосома приобретает свой специфический рисунок - чередование светлых и темных полос, отражающих функциональную различную активность отдельных районов хромосом.

Окрашенные участки хромосом - это низкоактивные в генетическом отношении гетерохроматиновые районы хромосом, а активные неокрашенные эухроматиновые районы.

Таким образом, следует отметить, что G-полосы выявляются после специальных обработок. При этом в хромосомах видны поперечные оптически более плотные (темные) и менее плотные жизненно важные транскрипционные гены с умеренными повторами

С-полосы – это околоцентромерный гетерохроматин, не содержит транскрипционные гены, и представляет собой участки хромосом с высокой повторностью нуклеотидов.

ЯОР – это участки хромосом, в которых сосредоточены кластеры генов кодирующих синтез рРНК.

Ядрышко – представляет собой сближенные участки хромосом, содержащие большое число кластеров рибосомных генов, на которых путем транскрипции образуются молекулы рРНК, потом поступают в цитоплазму и входят в рибосомы.

Микрофотографирование позволяет детально изучить морфологию, подсчитать число хромосом в метафазной пластинке, измерить каждую из них.

Парижская конференция (1989) рекомендовала следующие основные типы дифференциальной окраски при микрофотографировании и последующего анализа кариотипа:

Q - окраска и полосы, выявляемые флуоресцентными красителями (акрихин);

G - окраска и полосы. Окраска хромосом красителем Гимзы после воздействия (трипсин, раствор солей и t°С). Наиболее информативный метод;

С - окраска и полосы выявляются в районе центромеры. Показано, что в этих областях хромосомы находятся гетерохроматин, содержит ДНК;

N - метод, выявляющий ЯОР в хромосомах ядрышка в интерфазном ядре.

При Q и G - окраске затрагиваются одни и те же участки хромосом, ярко флуоресцирующий сегмент при Q окраске соответствует темноокрашенные G-полосы.

Изучение числа и формы хромосом важно при гибридизации животных для разработки многих теоретических вопросов частной генетики и селекции.

В цитогенетических исследованиях хромосомных мутации соматических клеток млекопитающих необходимо дальнейшее применение новейших методов дифференциальной окраски, в частности, выявления ядрышкообразующих районов (ЯОР) хромосом и структурного гетерохроматина (S-бэндинг).

Дифференциальная окраска хромосом на Гимза-полосы существенно расширила возможности индивидуальной идентификации хромосом. Установлено, что каждая хромосомная пара обнаруживает свой специфический рисунок поперечной исчерченности по Гимза-полосам, что позволило подбирать пары хромосом с достаточно высокой достоверностью.

В качестве диагностических признаков при опознавании хромосом использовали расположение, число и степень интенсивности окраски полос, причем по этим признакам видовых и межпородных отличий у изученных верблюдов не обнаружено.

В приводимом ниже описании хромосом азур-положительные полосы фигурируют как темные, а азур-отрицательные – как светлые (негативные) участки хромосом (рисунок 66, 67).

Хромосомы № 1-3. Крупные хромосомы со сходным рисунком узких положительных полос, равномерно чередующихся по всей длине хромосом. Хромосома №2 выглядит более однородно окрашенной по сравнению с другими хромосомами. В этой хромосоме в ее проксимальной и дистальной частях полосы более сближены, чем в хромосомах №1 и №3 и образуют блоки положительных полос. Хромосома №3 имеет четкую интенсивно окрашенную полосу в прицентромерном районе. Отличать хромосомы этой группы от остальных хромосом кариотипа можно по их крупным размерам и наличию коротких вторых плеч, но индивидуально хромосомы идентифицируются с трудом.

Хромосома № 4. По рисунку полос схожи с хромосомой №5, отличаясь от нее лишь более тесной сближенностью позитивных полос.

Хромосома №5. Прицентромерный район слабо окрашен. В проксимальной и дистальной части хромосомы расположены по четыре положительные интенсивно окрашенные полосы, разделенные по середине хромосомы светлым участком.

Хромосома № 6. Прицентромерный район положительно окрашен. Далее следует светлый участок и слабо окрашенная положительная полоса. За ней расположены, пять темных полос средней степени окрашенности. Теломерный район светлый.

Хромосома № 7. В прицентромерном районе находится узкая темная полоса. Далее по всей длине хромосомы расположены четыре симметричных блока положительных полос, в каждом блоке можно различить три-четыре узких темных полос.

Хромосома №8. Отделенным сравнительно широким светлым промежутком, в проксимальной и дистальной части хромосомы расположены два блока интенсивно окрашенных полос: в проксимальной части из 4 -5 узких полос, в дистальной – из 2-3-х полос. Теломерный участок окрашен.

Хромосома № 9. Хромосома в целом выглядит положительно окрашенной. На общем темном фоне слабо еле заметны 10-12 узких полос. Прицентромерная светлая полоса сходна с таковой в хромосоме №10. Трудная для идентификации хромосома.

Хромосома № 10. Хромосома отличается от сходной по рисунку полос хромосомы №11 наличием более широкой светлой полосы в прицентромерном районе, но это различие не всегда очевидно.

Хромосома № 11. По всей длине хромосомы примерно на равном расстоянии друг от друга расположены 8-9 полос средней степени окрашенности.

Хромосома № 12. Прицентромерный район слабо окрашен. Далее по направлению к дистальной части хромосомы видны три блока положительных полос средней степени окраски: в проксимальной, срединной и дистальной части хромосомы.

Хромосома № 13. Начиная с центромеры и кончая срединной частью хромосомы, хорошо видны пять темных полос одинаковой ширины. Далее видны две близко расположенные темные полосы, после которых располагается протяженный светлый район, включающий и теломеру.

Хромосома № 14. Прицентромерный район темно окрашен. Далее следует неширокий светлый участок, сменяемый отчетливой темной полосой, за которой после узкого светлого промежутка расположен блок из 3-4 узких темных полос. За ним следует заметный светло окрашенный участок и темная узкая полоса. Теломерный район светлый.

Хромосома № 15. Прицентромерная темная полоса сменяется широким светлым участком. Далее находится блок из двух-трех темных тесно сближенных полос, за которым снова следует широкая светлая полоса. В дистальной части видны две узкие темные полосы, сменяемые светлым теломером.

Хромосома №16. В хромосоме хорошо видны две группы положительных интенсивно окрашенных полос – в проксимальной и дистальной части хромосомы. В каждой группе различимы три крупные полосы. Группы полос разделены между собой хорошо заметным светлым участком.

Хромосома № 17. В прицентромерном районе находится положительная полоса средней степени окраски. Далее следует сравнительно широкий светлый участок и четыре неширокие положительные полосы, разделенные такими же по ширине светлыми участками. Теломерный район слабо окрашен.

Хромосома № 18. Для хромосомы характерна серия из 6-7 положительных полос средней степени окрашенности, расположенных примерно на равном расстоянии друг от друга.

Хромосома № 19. В прицентромерном районе видна интенсивно окрашенная положительная полоса. Далее следует неширокий светлый участок и три положительные полосы средней степени окрашенности, расположенные примерно на равном расстоянии друг от друга. Теломерный район светлый.

Хромосома № 20. Хромосома в целом выглядит темноокра- шенной. На общем положительном фоне выделяются более интенсивно окрашенные полосы в срединной, дистальной части и в при- центромерном районе. Хромосома идентифицируется с трудом.

Хромосома № 21. В проксимальном районе заметны три- четыре узкие полосы разной степени окрашенности. В дистальном районе виден блок из трех-пяти сближенных полос, которые не всегда различимы. Проксимальная и дистальная части хромосомы разделены ясно заметным светлым промежутком. Трудная для идентификации хромосома.

Хромосома № 22. В прицентромерном районе видна темная полоса средней степени окрашенности. Далее следует сравнительно широкая светлая полоса, сменяемая тремя узкими положительными полосами средней степени окраски. Теломерный участок короткий, положительно окрашен.

Хромосома № 23. Прицентромерная узкая полоса интенсивно окрашена. Далее следует сравнительно широкая полоса, сменяемая нешироким положительно окрашенным бэндом средней интенсивности. За ним следует довольно широкий светлый участок, сменяемый тесно сближенными полосами, которые часто сливаются в одну широкую полосу. Теломерный участок однородно слабо окрашен.

Хромосома № 24. Рисунок полос в хромосоме сходен с таковым в хромосоме №25, за исключением более широкого однородно светло окрашенного района. Хромосома идентифицируется не очень легко.

Хромосома № 25. Темная узкая прицентромерная полоса сменяется светлым участком такой же ширины. Далее в большинстве случаев видна узкая положительная полоса средней или слабой интенсивности, за которой следует более широкая негативная полоса. За ней располагаются три полосы примерно одинаковой ширины: темная, негативная и снова темная, но меньшей интенсивности. Прителомерный район светло окрашен.

Хромосома № 26. Прицентромерная полоса интенсивно окрашена. За ней следует положительная полоса меньшей интенсивности, расположенная дистально. Далее находится негативная полоса, сменяемая наиболее широким темным бэндом, отделенным от дистального конца довольно большим негативным прителомерным районом.

Хромосома № 27. В прицентромерном районе видна интенсивно окрашенная темная узкая полоса, далее за нешироким негативным участком расположены две интенсивно окрашенные узкие темные полосы (часто сливающиеся в одну). За ними следует широкая светлая полоса, в которой иногда различима положительная полоса слабой интенсивности окраски, расположенная в середине хромосомы. В дистальной части находится неширокая темная полоса. Теломерный район слабо окрашен.

Хромосома № 28. Хромосома отличается от сходной по рисунку полос хромосомы №29 тем, что прицентромерный район окрашен в виде четкой темной полосы.

Хромосома № 29. В прицентромерной области расположена четкая темная полоса. Далее следует сравнительно широкий светлый участок, прерываемый двумя близко расположенными полосами средней степени окрашенности. Теломерный район слабо окрашен.

Хромосома № 30. Прицентромерная полоса темная или средней интенсивности окраски, за которой следует не всегда различимая очень узкая полоса. Далее располагается светлый участок и примерно в середине плеча хорошо заметная темная полоса. Дистальная половина хромосомы однородно негативная, кроме неширокого слабо окрашенного прителомерного района.

Хромосома № 31. Прицентромерная узкая полоса интенсивно окрашена. Далее следует четкая негативная широкая полоса и примерно в средней части хромосомы два узких тесно сближенных бэнда средней интенсивности окраски. В прителомерном районе видна узкая слабо окрашенная полоса.

Хромосома № 32. В прицентромерном районе видны две четкие интенсивно окрашенные темные полосы. Далее при внимательном анализе в дистальной части хромосомы заметны две узкие слабо окрашенные полосы. Теломер короткий и негативный.

Хромосома № 33. Для хромосомы характерны две положительные полосы средней интенсивности окраски, расположенные вблизи центромеры и в ее дистальной части. Между ними находится заметный бледно окрашенный район.

Хромосома № 34. В хромосоме видна одна темная полоса, расположенная в проксимальной части плеча. Теломерный район слабо окрашен.

Хромосома № 35. В хромосоме видны две положительные полосы средней интенсивности окраски, расположенные вблизи центромеры и в ее дистальной части. Между ними находится отчетливо негативный район. Теломерный район негативно окрашен.

Хромосома № 36. Положительная средней интенсивности окраски полоса расположена примерно в середине хромосомы. Теломерный участок негативный, короткий, похож на центромеру.

Половые хромосомы. Х-хромосома – крупная непарная хромосома, по размерам сходная с шестой или седьмой хромосомами. Характерной чертой хромосомы является наличие срединной темной полосы, ограниченной от проксимального и дистального блока положительных полос отчетливым светлым участком. У-хромосома – очень мелкая хромосома овальной формы. В У-хромосоме при очень внимательном рассмотрении можно различить две слабо окрашенные узкие позитивные полосы – в проксимальной и дистальной частях хромосомы. Трудно идентифицируемая хромосома. В целом, в хромосомном наборе верблюдов достаточно уверенно распознаются 20-25 пар гомологичных хромосом (в зависимости от качества полученных препаратов и степени длины хромосом).

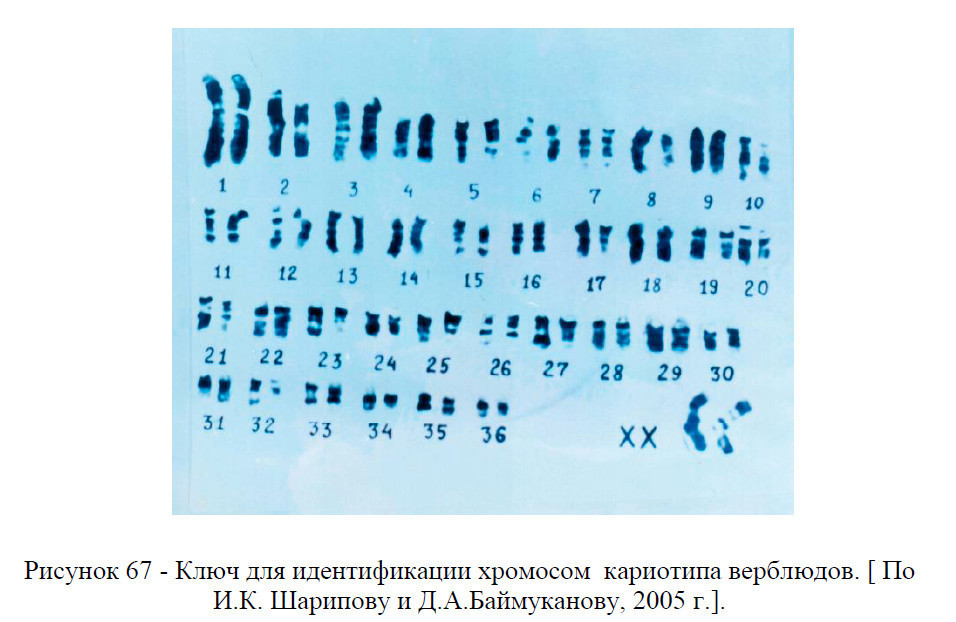

С целью облегчения идентификации хромосом верблюдов на практике нами разработан специальный определитель хромосом – ключ (рисунок 67) для идентификации хромосом верблюдов (нумерация хромосом дана в убывающем по их размерам порядке).

1. Крупные акроцентрические

хромосомы со сходным рисунком узких положительно окрашенных полос, равномерно

расположенных по всей длине хромосомы. В хромосоме №2 полосы в ее дистальной

части и проксимальной области более сближены по сравнению с

хромосомами №1 и №3. Часто заметны вторые короткие

плечи………1-3

(цифры

после ряда точек указывают на номера хромосом).

2. Крупные хромосомы, в проксимальной и дистальной частях которых расположено по 4 темноокрашенных полосы. Одна из хромосом (№4) отличается от другой более тесной сближенностью позитивных полос, что видно при внимательном рассмотрении………4-5

3. Хромосома легко распознается

по четко окрашенной полосе в прицентромерной

области ………6

4. Легко идентифицируемая хромосома по наличию 4-х симметричных блоков положительных полос ………7

5. Довольно крупная хромосома распознается по наличию широкого светлого участка в срединной части………8

6. В темноокрашенной хромосоме при внимательном рассмотрении можно заметить 10-12 узких полос………9

7. В растянутых хромосомах по всей длине выделяются 8-9 полос, в более спирализованных хромосомы объединены в 4 крупных блока, причем в хромосоме №11 два срединных блока более тесно сближены, чем в хромосоме №10………10-11

8. Три хромосомы средней величины. В первой из них видны три блока полос, во второй – пять и в третьей хромосоме, в ее срединной части 3-4 узкие темные полосы ……… 12-13-14

9. Распознавание хромосом возможно методом исключения и с помощью схемы полос ………15-30

10. Самая крупная из метацентрических аутосом. В средней части хромосомы видны две узкие сближенные полосы ………31

11. В прицентромерном районе метацентрической хромосомы видны две четко окрашенные темные полосы………32

12. В хромосоме имеются две положительные полосы: вблизи центромеры и в ее дистальной части ………33

13. В проксимальной части плеча видна одна темная полоса ………34

14. Хромосома сходна по рисунку полос с хромосомой №33, но меньше ее по размерам ………35

15. Примерно в средней части хромосомы расположена одна темная полоса………36

Половые хромосомы:

Крупная непарная

субметацентрическая хромосома. В срединной части имеется темная полоса,

ограниченная от проксимального и дистального блока отчетливым светлым

промежутком………Х

Очень мелкая непарная хромосома овальной формы………У

Как показали наши исследование ЯОР (Ag NOR) в кариотипе верблюдов локализованы в тех хромосомах, которые являются гомологичными по картине G-полос с соответствующими хромосомами, то есть наблюдается видовой консерватизм по числу ЯОР и их локализации. В 50 изученных метафазных пластинках хромосом верблюдов казахского бактриан 2 (4%) имели 5 ЯОР на клетку, 6 (12%) - 6 ЯОР на клетку, 19 (38%) - 7 ЯОР на клетку, 17 (34%) - 8 ЯОР на клетку, 2 (4%) - 9 ЯОР на клетку и 4 (8%) - 10 ЯОР на клетку.

Морфометрическая характеристика хромосом кариотипа верблюдов

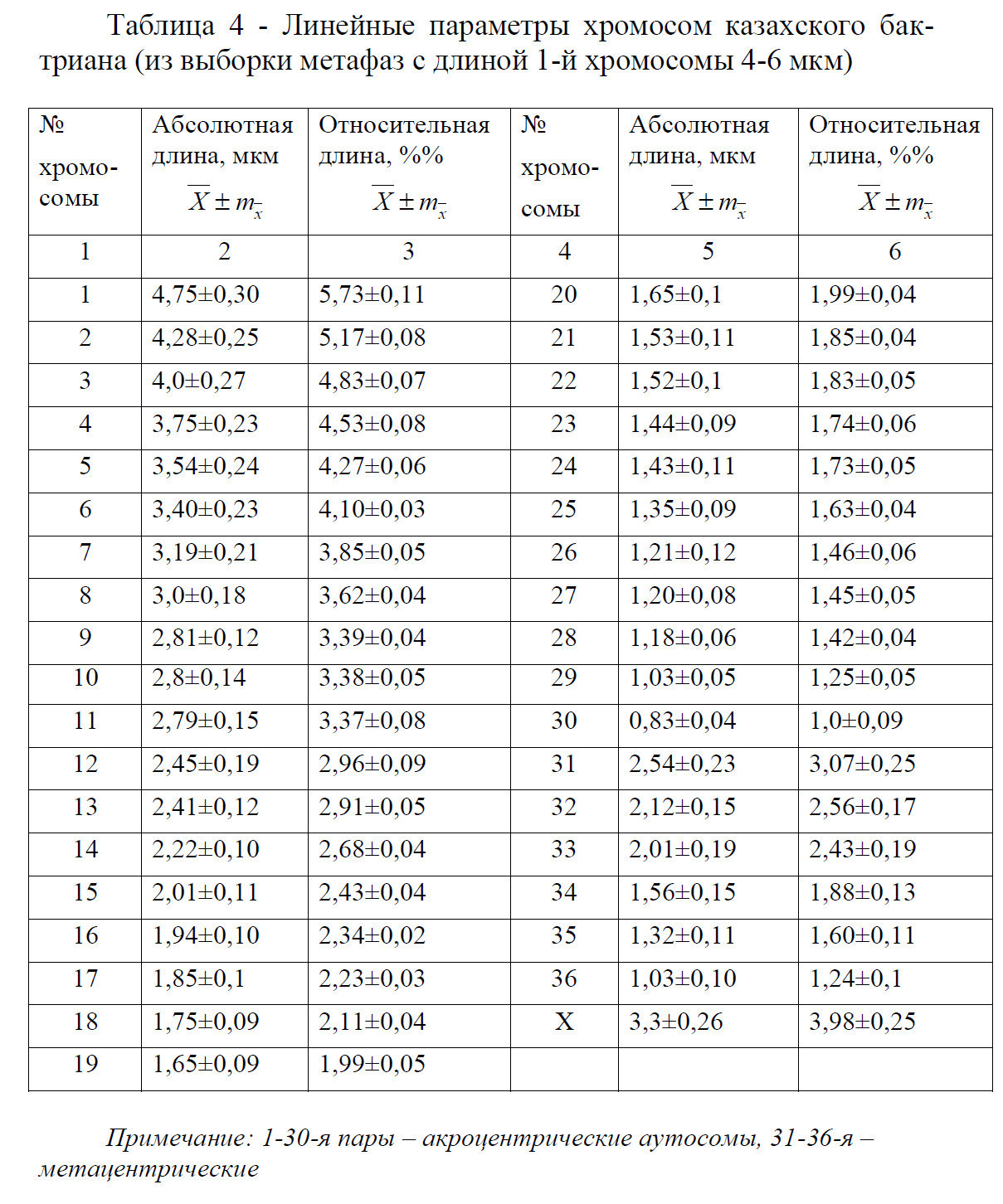

При определении линейных параметров хромосом верблюдов разных пород выявлена общая закономерность, указывающая на внутри - индивидуальную изменчивость абсолютных размеров хромосом, обусловленная различной степенью их спирализации. В кариотипе верблюдов казахского бактриана при сильной спирализа- ции больше всего укорачиваются аутосомы группы А и В сравнении С и М, связанная с так называемым эффектом дифференциальной спирализации хромосом (таблица 4).

В метафазных пластинках с длиной 1-й хромосомы менее 4 мкм размеры 1-й, 2-й и 3-й хромосом почти одинаковые ввиду проявления эффекта дифференциальной спирализации, а пластинки с длиной 1-й хромосомы более 6 мкм довольно редко встречаются.

По абсолютным размерам четко отличаются хромосомы в группе «А» (1-6). В группе «В» (7-15) прослеживается равномерное уменьшение хромосом. В группе «С» (15-30) хромосомы не четко отличаются по абсолютным размерам, то есть при сильной дифференциальной спирализации морфометрический анализ их затруднен. Хромосомы группы «М» (31-36) также как и в группе «В» равномерно уменьшаются.

Определены абсолютная и относительная длина хромосом верблюдов разных пород с учетом принятой нами классификации хромосом кариотипа по группам (А, В, С, М, Х).

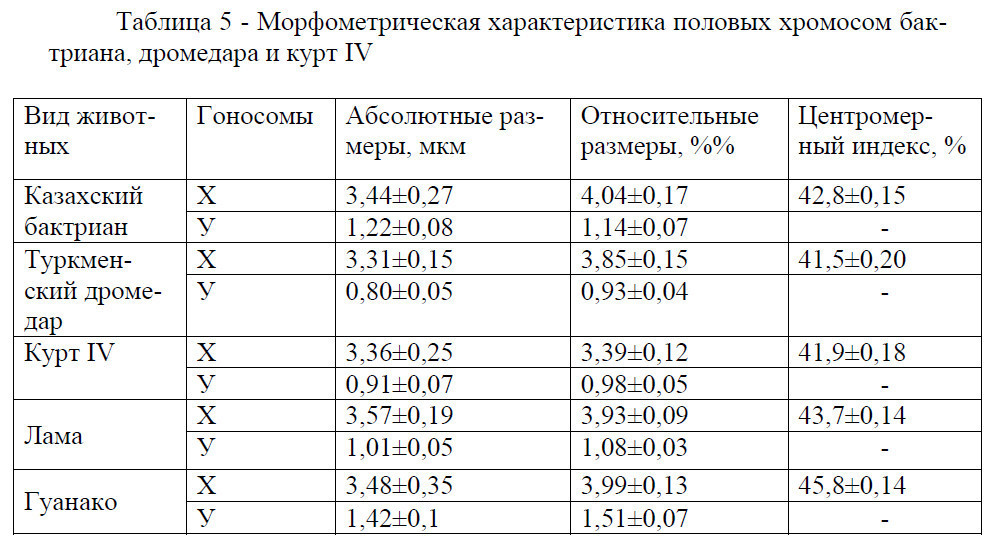

Различия по длине между Х-хромосомами между туркменским дромедаром и казахским бактрианом достигает 4%, между курт IV и бактрианом почти 10% (таблица 5).

Центромерный индекс Х-хромосомы составляет у бактриана казахской породы 42,8±0,15%, дромедара туркменской породы 41,5±0,20% и курт IV 41,9±0,18%. То есть по абсолютной и относительной длине, а также центромерному индексу Х-хромосом у изученных животных существенной разницы не установлено (Р<0,90).

Проведенный морфометрический анализ хромосом верблюдов разных пород (к гаплоидному женскому набору) не позволили выявить полиморфизм по длине хромосом как внутри породы, так и между сравниваемыми группами.

Cпектр хромосомных аберрации и геномных нарушении кариотипа культивированных лимфоцитов крови верблюдов

Вопрос о вкладе различных мутаций в генетическую изменчивость верблюдов еще окончательно не решен. Изучение хромосомных аномалий имеет большое значение в селекционно-племенной работе с целью профилактики распространения нежелательных мутаций.

Некоторые мутаций, возникшие у верблюда в единичном случае, распространяются в некоторых популяциях в результате эффекта родоначальника. Мутантные гены распространяются в популяциях в течении длительного времени. Появление особей с мутантными генами обусловлено сегрегацией генов в соответствии с законами Г.Менделя. Поэтому часть генетического груза, обусловленная передающимися и расщепляющимися в потомстве генами, называются сегрегационным грузом. Часть носителей появляются в результате вновь возникающих в каждом новом поколении мутаций. Мутации генов, возникающие заново в каждом поколении, составляют мутационный груз.

У верблюдов выявлены некоторые мутаций, которые существенно не влияют на их приспособленность, и, поэтому не исключено широкое распространение в популяциях. Одним из ценных свойств мутаций является случайный характер их возникновения. Не следует путать случайность с беспричинностью.

В массовых цитогенетических исследованиях рекомендуем определять частоту гетероплоидных клеток. В воспроизводстве животных необходимо использовать взрослые особи, имеющие низкую частоту гетероплоидии в соматических клетках.

При изучении спонтанных хромосомных аберрации в соматических клетках необходимо определить: тип и частоту спонтанных хромосомных аберраций, генетический риск образования аномальных клеток по методике Д.А.Баймуканова и др.; частоту клеток с хромосомными аберрациями хромосомного и хроматидного типа в сравнительном аспекте с общей частотой; преобладающие хромосомных аберраций с частотой более 5%.

Для цитогенетических исследований необходимо отбирать ме- тафазные пластики с числом хромосом соответствующие видовой норме с погрешностью в сторону уменьшения 2 и увеличения 1, что позволит достоверно определить конституциональный кариотипический статус и изменчивость кариотипа.

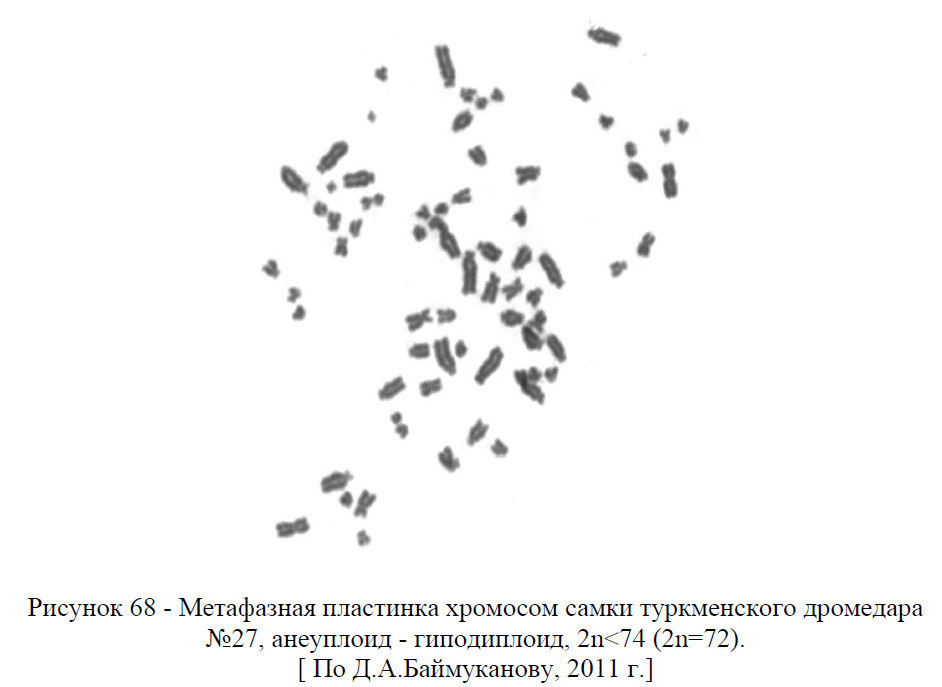

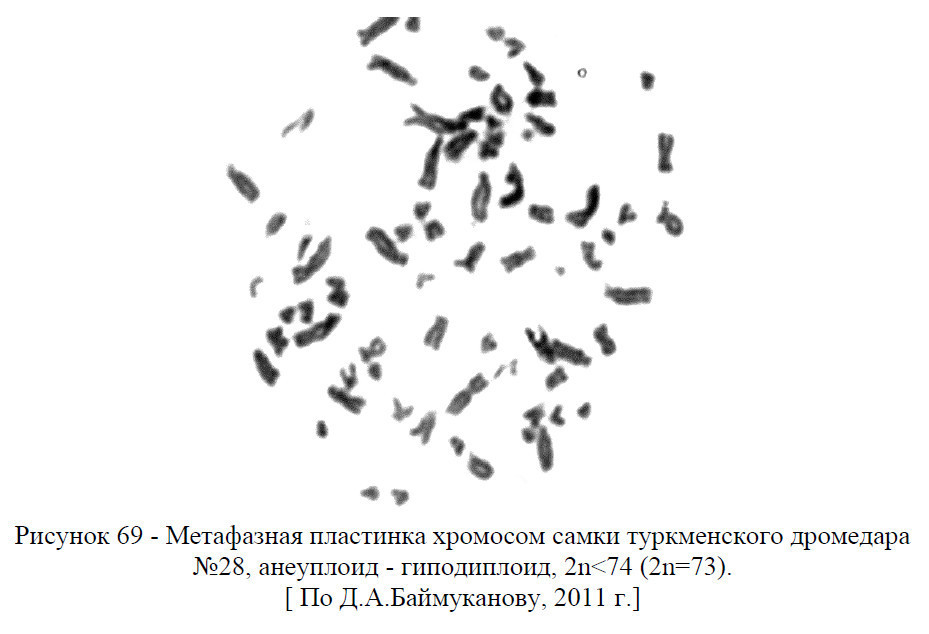

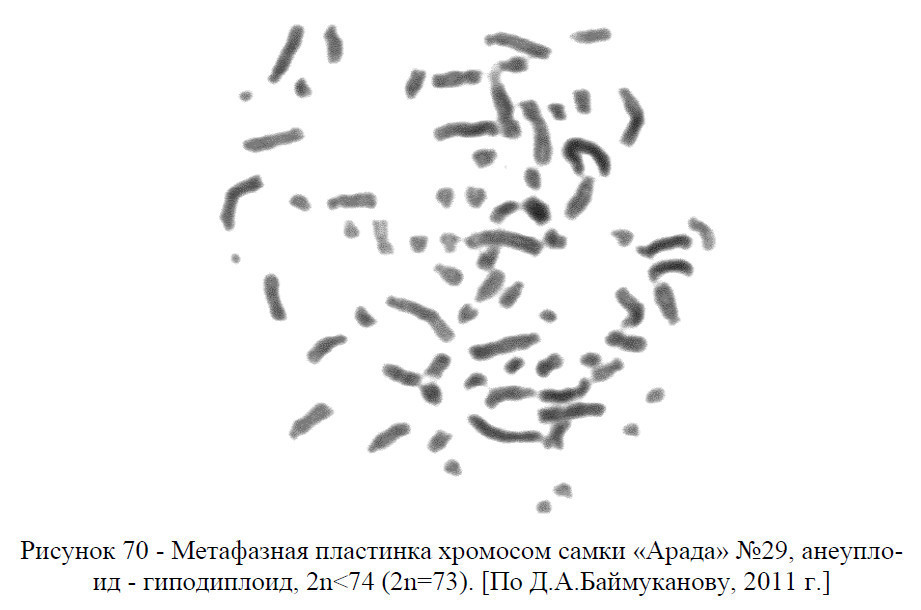

Анеуплоидия – изменение числа хромосом, некратное гаплоидному набору. Анеуплоидия представляет собой добавление или потерю одной или двух хромосом диплоидного набора (рисунки 6871).

Основной механизм возникновения анеуплоидии нерасхождение и потери отдельных хромосом в митозе и мейозе. Анеуплоидия приводит к понижению жизнестойкости и нередко к гибели анеуплоидов, особенно у животных (анеуплоидия лежит в основе ряда хромосомных болезней).

Относительно числа гиподиплоидных клеток мы считаем, что большинство из них являются артефактами, вызванными техническими манипуляциями. То есть, истинным показателем анеуплоидии служит число гипердиплоидных клеток, которые мы рекомендуем учитывать при определении показателя генетической анеуплоидии. У сельскохозяйственных животных обычно частота гиподиплоидных клеток выше гипердиплоидных.

В исследовании Д.А.Баймуканова было установлено, что частота образования анеуплоидных клеток у гибридных самцов выше в сравнении с чистопородными казахскими бактрианами (таблица 6).

Полиплоидия - это геномная мутация, заключающаяся в увеличении числа хромосом, кратного к гаплоидному набору.

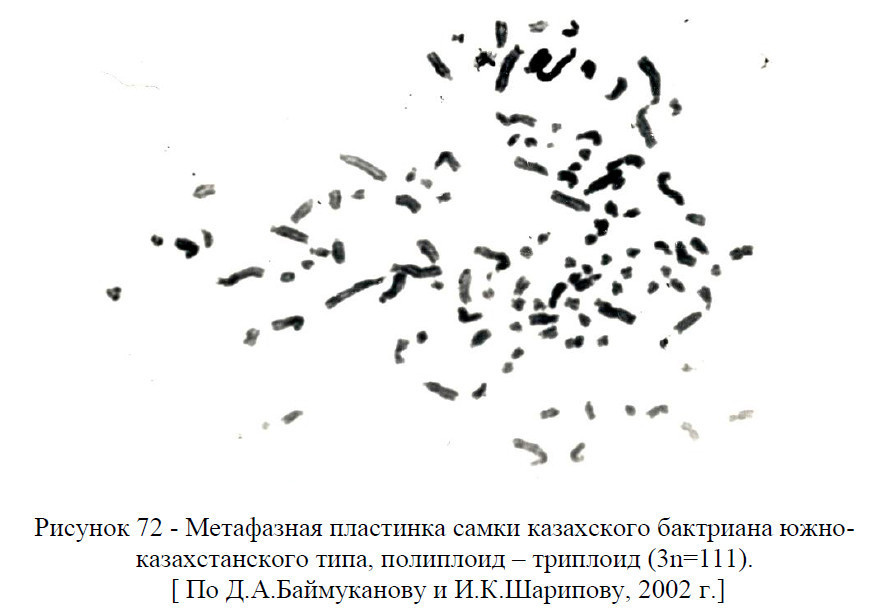

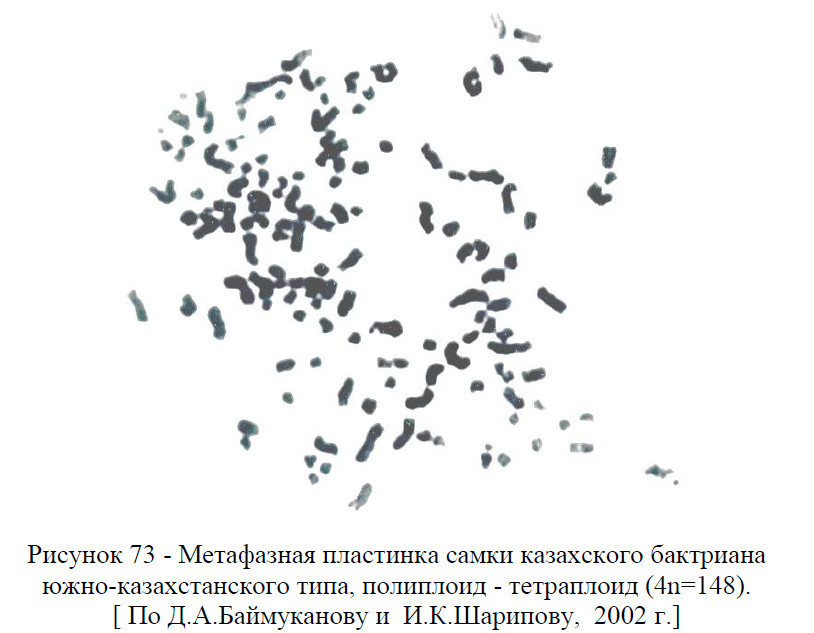

Полиплоидия – увеличение числа полных хромосомных наборов в четное и нечетное число раз. У верблюдов зарегистрированы триплоидия (3n) и тетраплоидия (4n) (рисунки 72, 73).

Имеются данные о том, что у верблюдов казахской породы бактрианов с увеличением удоя наблюдается повышение образования анеуплоидных клеток, в частности гипердиплоидных клеток.

У верблюдов выявлена обратная зависимость уровня хромосомных аберрации у матерей и их верблюжат. Причины этого до сих пор не выявлены.

Можно предположить, что причиной обратной зависимости уровня хромосомных аберрации у матерей и их верблюжат являются: во-первых, презиготическая селекция на уровне гамет, направленная на отбор клеток с низким уровнем мутаций; во-вторых, с возрастом в результате давления мутагенов число клеток с аберрациями возрастает; в третьих возможность разной чувствительности организма матери и плода к действию мутагенных факторов.

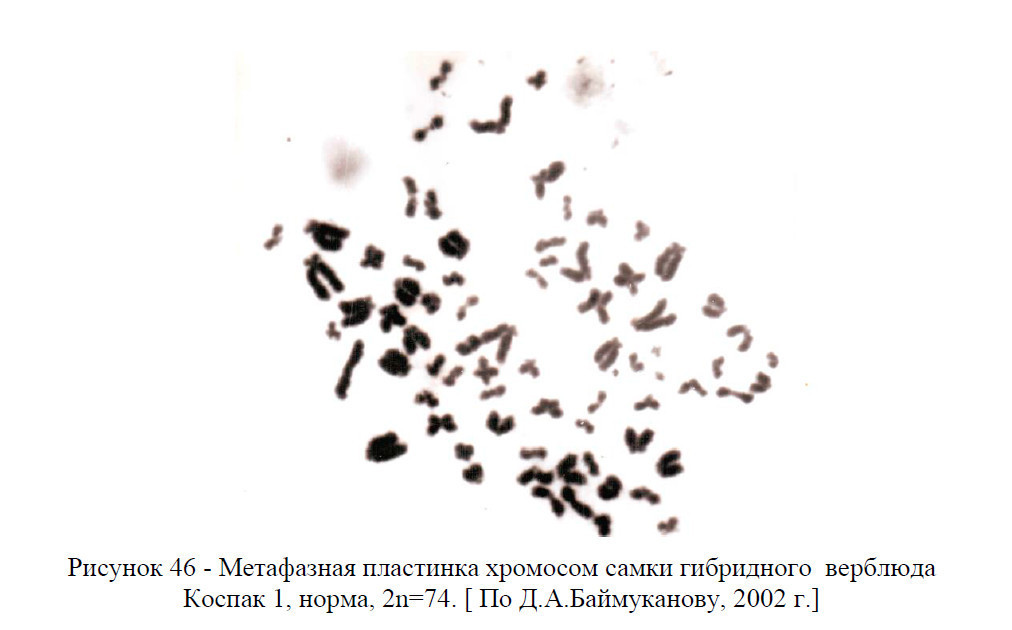

При межвидовой гибридизации достоверно увеличивается частота анеуплоидных клеток на 70% в сравнении с казахскими бактрианами и на 30% в сравнении с туркменскими дромедарами. Общая частота полиплоидных клеток у нар-мая выше по сравнению с казахскими бактрианами в 1,7 раза, с туркменскими дромедарами в 1,2 раза.

Частота гетероплоидных клеток культивированных лимфоцитов крови оказалась выше у межвидовых гибридных самцов (14,523,0%) в сравнении с казахскими бактрианами (11,5%), туркменскими дромедарами (13,5%), казахскими дромедарами (10,0%) и гибридными самцами арада (12,0%).

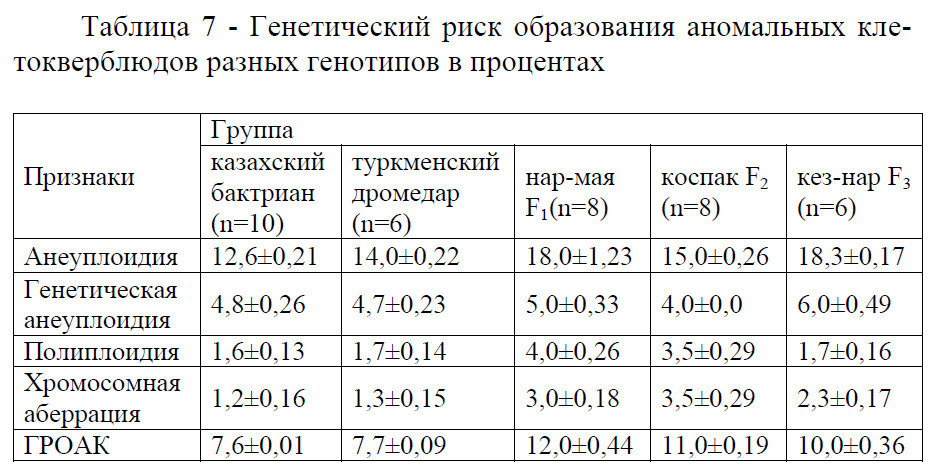

В таблице 7 приведены сведения о динамике генетического риска образования аномальных клеток в культуре лимфоцитов крови верблюдов разных генотипов. Генетический риск образования аномальных клеток (ГРОАК) у казахских бактрианов составил - 7,6±0,01%, туркменских дромедаров -7,7±0,09%, нар - мая F1 - 12,0±0,44%, коспак F2-11,0±0,19%, кез-нар F3-10,0±0,36%.

Транслокации хромосом. Основные направления исследования кариотипа млекопитающих связаны с выявлением цитогенетических аномалий, из которых широкое распространение получили Rtr-робертсоновские транслокации.

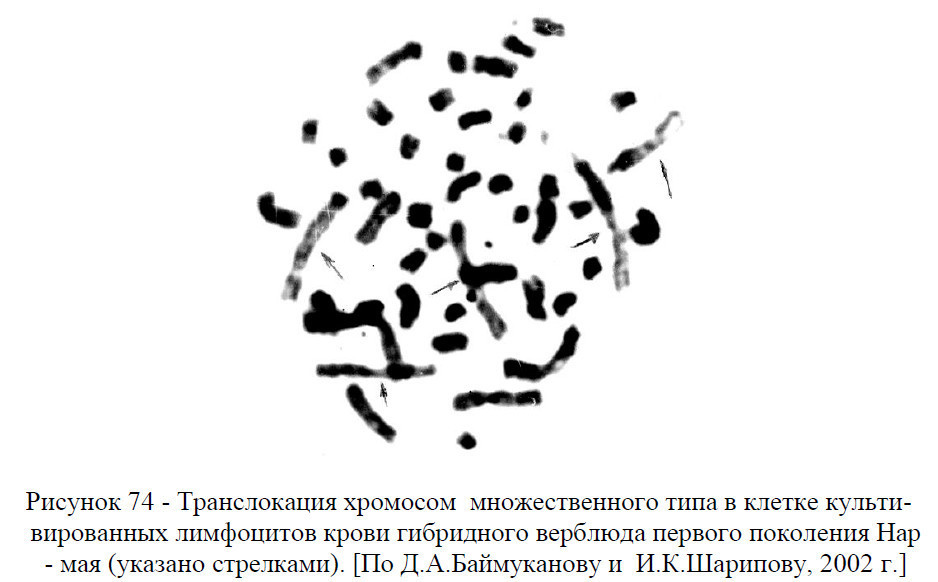

Транслокации – взаимные обмены между негомологичными хромосомами (рисунок 74). При образовании обычной транслокации происходит разрыв хромосомы в двух местах и обмен участками.

Робертсоновские транслокации – особый тип транслокаций, который приводит к изменению числа хромосом. Робертсоновские транслокации могут приводить как к слиянию акроцентрических хромосом в метацентрические, так и к разделению метацентрических хромосом на акроцентрические в области центромеры Центрические слияния (Робертсоновские транслокации) представляют собой слияние двух негомологичных акроцентрических хромосом с образованием одной субметацентрической хромосомы. При разделении, наоборот, одна субметацентрическая хромосома делится на две акроцентрические хромосомы. При этом должна образоваться новая центромера, иначе хромосома без центромеры будет потеряна при митозе.

Робертсоновские перестройки приводят к изменению числа хромосом в кариотипе, не влияя на общее количество генетического материала в клетке. Робертсоновские транслокации в природе встречаются часто, и поэтому являются одним из основных путей эволюции кариотипа.

Установлено, что у носителей транслокации в мейозе возможны три типа расхождения перестроенных хромосом. Первый – обе гаметы получают сбалансированный набор хромосом (одна полностью сбалансированный, другая – условно сбалансированный с транслокацией). Второй – несбалансированный набор (одна гамета с дупликацией хромосом, другая – с делецией по одной из хромосом, вовлеченная в транслокацию). Третьи – несбалансированный набор (одна гамета с делецией хромосом, другая – с дупликацией). Поэтому от животных с транслокацией наряду с нормальным потомством, время от времени (и от потомства с условно сбалансированным кариотипом) можно ожидать особей с генетическим дефектом. Метод контроля производителей по качеству потомства в этом случае мало эффективен, т.к. вредное действие несбалансированного набора может проявляться не сразу, а через поколение.

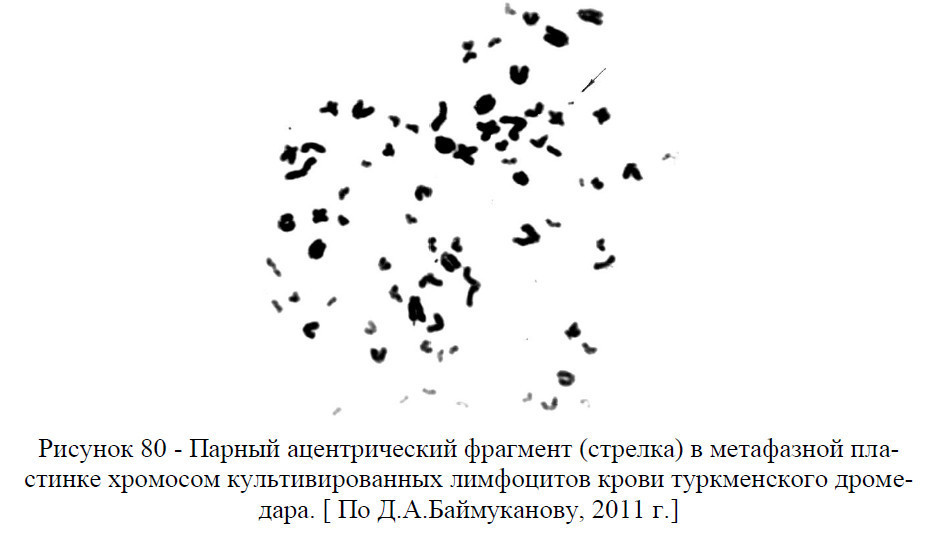

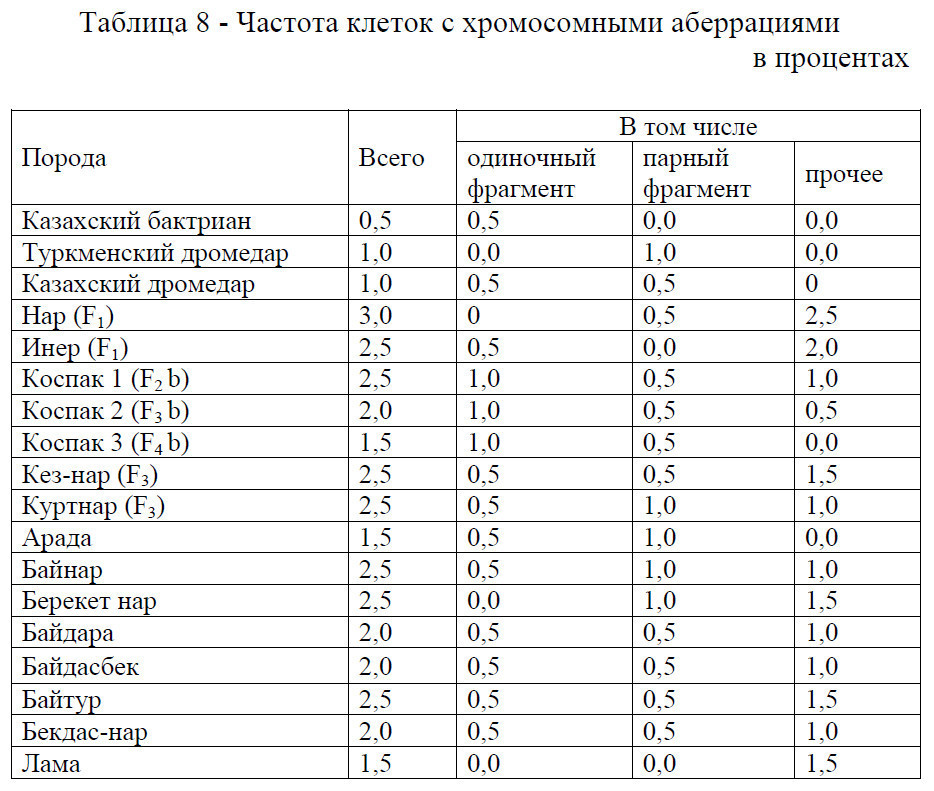

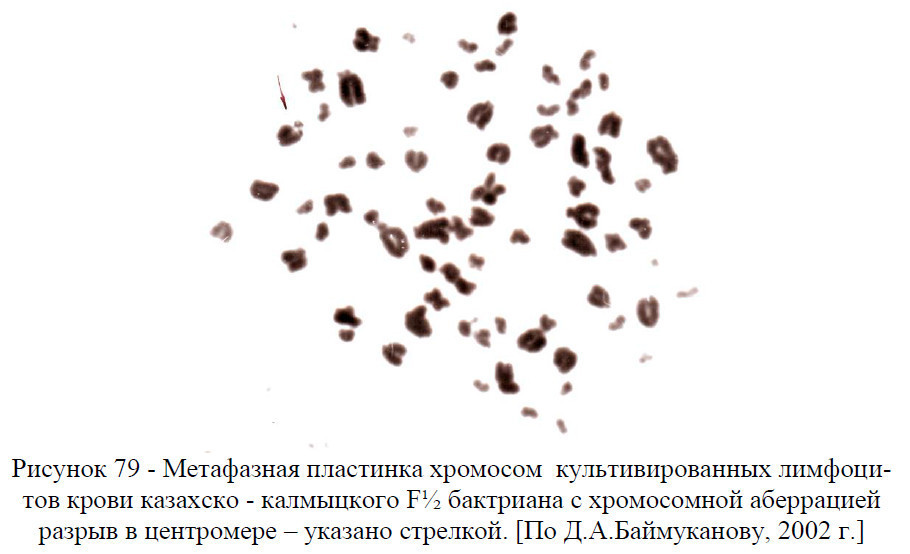

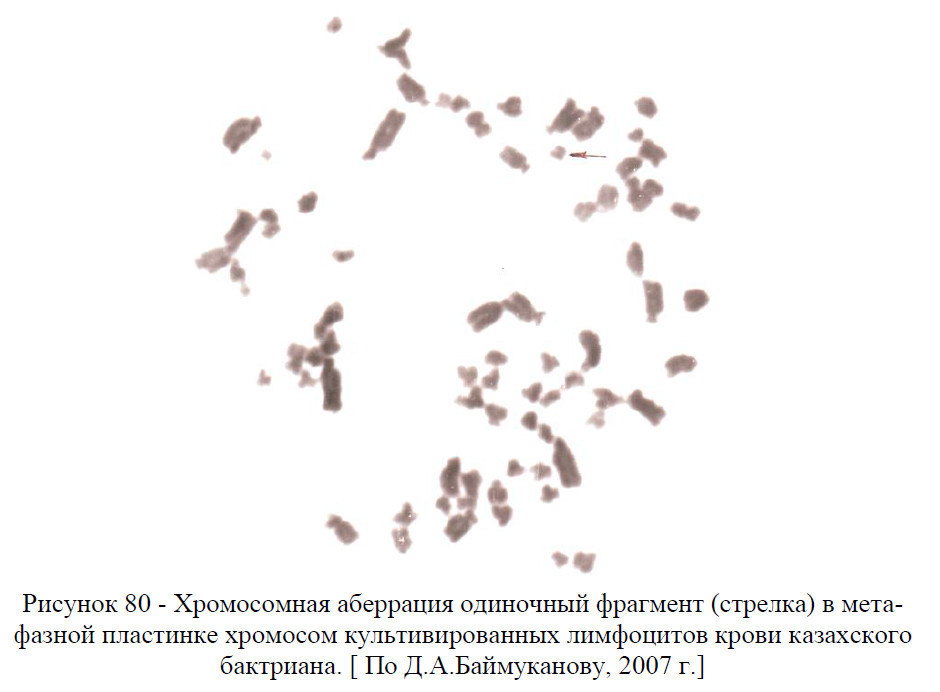

Частота и типы хромосомных аберрации. Индивидуальный учет частоты и типа хромосомных аберраций, культивированных клеток лейкоцитов крови верблюдов и ламы (таблица 8, рисунок 75-76) позволил достоверно идентифицировать одиночные и парные фрагменты, ацентрические кольца и разрывы в центромере (рисунки 77-82). Из всех выявленных хромосомных аберраций лишь разрыв в центромере влияет на плодовитость верблюдов. Влияние других типов хромосомных мутаций на продуктивность, воспроизводительную способность верблюдов не установлено.

В практическом плане цитогенетические исследования хромосомных мутаций в соматических клетках млекопитающих позволяет, во-первых, своевременно проводить выбраковку животных по результатам комплексного цитогенетического контроля, во-вторых, идентифицировать отцовские и материнские хромосомы у межвидовых гибридов, в третьих проводить раннюю цитогенетическую оценку кариотипа молодняка выращиваемые для племенного использования.

В таблице 8 нами приводятся данные по частоте клеток с хромосомными аберрациями у изученных верблюдов самцов.

Установлено, что видовой особенностью является наличие у казахских бактрианов одиночного фрагмента (0,5%), туркменских дромедаров парного фрагмента (1,0%). Общее количество аберраций хромосом, дано нами на основании прямого микроскопического анализа пораженных клеток лейкоцитов периферической крови.

Послесловие

На основании, многолетних, цитогенетических исследований установлено, что в культивированных клетках лимфоцитов крови общая частота клеток с хромосомными аберрациями для всех групп верблюдов в среднем составляет 1,52±0,4%. В общем спектре аберраций перестройки хромосомного типа уступали хроматидным (36,9% и 63,1%).

Выявлена положительная корреляция по числу анеуплоидных клеток у верблюдоматок и их верблюжат: r=0,53 при tr=1,36. Частота клеток с хромосомными аберрациями составляет у верблюдома- ток от 0,5% до 2,0% (в среднем 1,6%), верблюжат от 0% до 4,0% (в среднем 2,8%).

Коэффициент корреляции по частоте хромосомных аберраций между верблюдоматками и верблюжатами отрицательный r=-0,50 при tr=1,36. У верблюдов казахской породы бактрианов хромосомные аберрации в клетках культивированных лимфоцитов крови преимущественно формируются за счет нестабильных перестроек, такие как парные и одиночные фрагменты, обмены хромосомного и хроматидного типов, которые при последующих делениях элиминируются.

У верблюдоматок частота образования анеуплоидных клеток составляет от 6,0 до 12,0% (в среднем 10,0%), а их верблюжат – от 6,0% до 10,0% (в среднем 8,8%).

Установлено, что чем выше молочная продуктивность, тем выше физиологическая гиподиплоидия. У молодых животных физиологическая гиподиплоидия достоверно ниже, чем у возрастных лактирующих верблюдоматок (P<0,05). Частота образования генетически анеуплоидных клеток выше у низкопродуктивных верблю- доматок (8,0%) в сравнении с высокопродуктивными (4,0%) и в среднем по стаду. Однако, у высокоудойных верблюдоматок выше частота образования физиологически гиподиплоидных клеток (8,0%), в то время как средние показатели составляют 6,8%, а у низкопродуктивных верблюдоматок – 6,0% и ниже.

Генетический риск образования аномальных клеток у верблю- доматок в среднем составляет 8,0%, а у верблюжат – 11,2%. Численно генетический риск образования аномальных клеток у верблюдов достоверно выше, чем выход физиологически гиподиплоидных клеток.

Результаты анализа влияния различных вариантов подбора чистопородных казахских бактрианов, туркменских дромедаров породы Арвана на цитогенетические показатели показывает эффективность использования верблюдов-производителей, с низкой и средней частотой хромосомных и геномных нарушении кариотипа в спаривании с верблюдоматками для получения потомства с оптимальной кариологической нормой (частота %): анеуплоидные клетки (10-12); полиплоидные клетки (1-2); клетки с хромосомными аберрациями (1-2); генетический риск образования аномальных клеток (6-10).

На основании проведенного цитогенетического мониторинга верблюдов казахского бактриана разработан способ отбора верблюдов включающий дополнительную цитогенетическую оценку и отбор по оптимальной кариологической норме (Предварительный патент РК на изобретение №16357). Доказана эффективность отбора и подбора родительских пар по цитогенетическому статусу. Потомство, полученное от цитогенетически отобранных верблюдов, имеют удой молока 1700 кг с жирностью 5,2%, настриг шерсти 7,0 кг и 100%-ную оплодотворяемость, а сверстницы полученные традиционным способом селекции соответственно 1200 кг - 5,3% - 6,0 кг - 70%.

AgNOR в кариотипе верблюдов локализованы в тех хромосомах, которые являются гомологичными по картине G-полос с соответствующими хромосомами, то есть наблюдается видовой консерватизм по числу ЯОР и их локализации, причем чаще всего встречаются пластинки с 7-8 ЯОР (ядрышкообразующиеся районы).

Генетические методы исследований позволяют своевременно выявлять как генетические аномалии, так и большое число генетических маркеров с различными функциями. Поэтому развитие так называемой маркер-опосредованной селекции (MAS-селекция – marker-assisted selection) в верблюдоводстве является перспективным направлением. Анализируя молекулы ДНК, определяя их полиморфизм, изучая гены и локусы селекционер может отбирать высокоценных особей не только по фенотипу, но и по генотипу. Секвенирование геномов отечественных пород верблюдов позволяет надеяться, что генетический мониторинг обогатится методами относительно нового направления генетики – геномики, изучающей геном, индивидуальные гены и их экспрессию.

Генетический мониторинг позволяет сделать обоснованный выбор и определить оптимум и пределы допустимых изменений. В дальнейшем накопленные знания по структурным генам, полило- кусным спектрам ампликонов ДНК, мутационной изменчивости у малочисленных популяции отечественных пород верблюдов могут стать незаменимыми источниками информации при фундаментальных геногеографических исследованиях и выборе генетических стратегий для программ по сохранению пород и дальнейшей селекции новых генотипов верблюдов Казахстана с заданными признаками.

При сохранении пород in situ преследуется задача сохранить сбалансированную систему генов обуславливающих развитие уникальных экстерьерных и продуктивно-биологических особенностей, которые обусловливают фенотипические породные характеристики. Именно перечисленные в данной монографии особенности, отличающие чистопородные, помесные и гибридные генотипы верблюдов показывают необходимость их сохранения и увеличения численности в генофондных хозяйствах.

Без соответствующего контроля, систематического наблюдения, разработки методов прогноза, четких критериев и эффективных средств оценки состояния генофонда пород верблюдов невозможно смоделировать процесс разведения и выбрать оптимальную программу сохранения in situ редких исчезающих и малочисленных генотипов. Генетический мониторинг может носить локальный (стадо, популяция в породе) или глобальный характер (контролируется все породное разнообразие как внутри республике, так и в сопредельных государствах).

Литература

1. Боголюбский С.Н. Происхождение верблюдов // Верблюдоводство. - Алматы - Москва: Казахское краевое изд-во,1934.-С. 57-71.

2. Лакоза И.И. Верблюдоводство. Москва, 1953.- 312 с.

3. Кугенев П.В. Верблюдоводство.- Москва, 1982. – 87 c.

4. Fowler M.E. Evolutionary histоry and defferences between camelids and ruminants // Journal of Camel practice and research, 1997. -V 4. - Рр.99-105

5. Баймуканов Д.А. Эволюция и систематическое положение верблюдов //Верблюдоводство Казахстана XXI века. – Алматы: Ба- стау,2009. –С.12-13.

6. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Генетика, эволюция и систематика верблюдов (полное издание) //Монография. – Шымкент: Полиграф, 2011. -117с.

7. Тимофеев - Ресовский Н.В., Яблоков А.В., Глотов Н.В. Очерк учения о популяции. - Москва,1973. -277с.

8. Тимофеев - Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н.. Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. -301с.

9. Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора). - Москва: АН СССР,1946. -396с.

10. Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции. – Москва: Мир, 1973. -227с.

11. Наумов Н.П. Экология животных. - Москва: Наука, 1963. - 618с.

12. Грант В. Эволюция организмов. – Москва: Мир, 1980. - 407с.

13. Патент РК на изобретение 13740 // Способ отбора верблюдов казахского дромедара для селекции. Опубл. 15.12.2006, бюл.№12 (Баймуканов А., Турумбетов Б.С., Баймуканов Д.А.).

14. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. – Москва: Мир, 1984. -230с.

15. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Цитогенетика верблюдов (альбом). – Алматы: Светоч, 2011. – 97.

16. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Генетика, эволюция и систематика верблюдов (полное издание) //Монография. – Шымкент: Полиграф, 2011. -117с.

17. Баймуканов Д.А. Цитогенетика и селекция двугорбых, одногорбых верблюдов и их гибридов. – Алматы: Бастау, 2002. -160 с.

18. Леватин Р.К. Генетические основы эволюции. – Москва: Мир, 1978. -351с.

19. Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция, -Москва: Мир, 1986.-402с.

20. Шмальгаузен И.И. Значение корреляций и эволюция животных // Сб. тр. Ин-та эволюц. Морфологии животных посв. Памяти академика А.Н.Северцова. – Москва, 1939. – Т.1. –С.175. – 230.

21. Шмальгаузен И.И. Естественный отбор и информация //Известия АН СССР, - Москва, 1960. Серия биологическая. - №1. – С.19-38.

22. Шишкин М.А. Фенотипические реакции и эволюционный прогресс //Экология и эволюционная теория. – Ленинград: Наука, 1984. –С.196-216.

23. Способ селекции чистопородных туркменских дромедаров //Предварительный патент РК №14891. - Опубл. 15.10.2004, бюл. №10.

24. Способ отбора верблюдов казахского дромедара // Патент РК на изобретение №13740. - Опубл. 15.12.2006, бюл. №12.

25. Способ получения гибридных верблюдов Коспак // Патент РК на изобретение №14890. - Опубл. 15.10.2008, бюл. №10.

26. Способ выведения гибридных верблюдов «Арада» // Патент РК на изобретение №15452. - Опубл. 15.07.2009,бюл. №7.

27. Способ выведения гибридных верблюдов «Байдара» // Патент РК №15884. - Опубл. 15.07.2009, бюл. №7.

28. Способ выведения гибридных верблюдов «Бай-нар» //Предварительный патент РК №15885. - Опубл. 12.07.2005, бюл. №7.

29. Способ выведения гибридных верблюдов «Берекет-нар» //Патент РК № 16748. Опубл. 15.01.2010, бюл. №1.

30. Способ гибридных верблюдов «Кез-нар» //Патент РК №14148. - Опубл. 15.08.2008, бюл. №8.

31. Способ получения гибридных верблюдов «Курт-нар» // Патент РК №14147. - Опубл. 15.07.2009, бюл. №7.

32. Способ селекции гибридных верблюдов мясо-молочного направления // Патент РК №14246. - Опубл. 15.08.2008, бюл. №8.

33. Баймуканов Д.А. Селекция верблюдов породы казахский бактриан и методы их совершенствования. – Алматы: Бастау, 2009. -280с.

34. Способ выведения гибридных верблюдов «Байдасбек» //Патент РК №23600.. – Опубл. 15.12.2010, бюл №12.

35. Способ выведения гибридных верблюдов «Байтур» // Патент РК №23602. –Опубл. 15.12.2010, бюл №12.

36. Способ выведения гибридных верблюдов «Бекдас - нар» //Патент РК №23601. – Опубл. 15.12.2010, бюл №12.

37. Баймуканов Д.А. Изучение хромосомных наборов верблюдов Казахстана //Ж.Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - Алматы: Бастау, 1996. -№5. -С.124-128.

38. Баймуканов Д.А. Изучение возможности использования цитогенетических методов для раннего прогнозирования племенных и продуктивных качеств верблюдов и их воспроизводительных способностей (Шифр 84.95.ФН) //Отчет о НИР за 1995г заключительный /ГР №0196РК00207. Инв.№0296РК00357. –Шымкент: РФПиВВ «Camel», 1996. -12с.

39. Баймуканов Д.А. Цитогенетические методы прогнозирования племенных и продуктивных качеств верблюдов //Ж.Новости науки Казахстана: научно-технический сборник. – Алматы: КазГо- сИНТИ, 1997. –Вып.2. –С.73-74.

40. Баймуканов Д.А., Шарипов И.К. Цитогенетические исследования верблюдов Казахстана (Шифр 269.96.ФН) //Отчет о НИР за 1996-1997гг заключительный /ГР №0196РК00207. Инв.№0297РК00575. – Шымкент: РФПиВВ «Camel», 1997. -65с.

41. Баймуканов Д.А. Түйенің кариотипі туралы //Ж.Жаршы. - Алматы: Бастау, 1998. -№3. -С.23-25.

42. Баймуканов Д.А., Шарипов И.К. Кариологические нарушения хромосом казахского бактриана созакской популяции и влияние их на фенотип //Роль молодых ученых в развитии пустынного животноводства и аридного кормопроизводства /Матер. межд. научн.- практ. конф. молодых ученых аграриев, посв.10-летию независимости РК. -Шымкент, 2001. -С.71-74.

43. Баймуканов А., Баймуканов Д.А., Шарипов И.К. Разработка и внедрение прогрессивных биотехнологических приемов повышения воспроизводительной способности верблюдов (Шифр 08.05.07) //Отчет о НИР за 1996-2000гг заключительный /ГР №0198РК00220. –Шымкент: НАЦАИ (КазНИИК), 2001. -28с.

44. Баймуканов Д.А. Эволюция, экология распространения и систематическое положение рода Camelus (аналитический обзор) //Ж.Поиск. Серия естественных и технических наук. - Алматы: Высшая школа Казахстана, 2002. -№1. -С.108-119.

45. Шарипов И.К., Ахметова Ж.Ш., Беккулов Х.Б., Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Зайтбеков Е. Цитогенетическое исследование гуанако //Ж.Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - Алматы: Бастау, 2002. -№11. -С.39-41.

46. Баймуканов Д.А. Цитогенетика и селекция двугорбых, одногорбых верблюдов и их гибридов //Монография (ISBN9965-13- 382-4). -Алматы: Бастау, 2002. -160с.

47. Баймуканов Д.А. Семейный анализ частоты хромосом аберраций у верблюдов //Каракулеводство, верблюдоводство и аридное кормопроизводство /Сб.науч.трудов КазНИИК. - Алматы: Бастау, 2003. -Т.24. -С.171-174.

48. Шарипов И.К., Графодатский А.С., Баймуканов Д.А., Бай- муканов А., Зайтбеков Е. Идентификация хромосом кариотипа верблюдов //Ж.Поиск. Серия естественных и технических наук. - Алматы: Высшая школа Казахстана, 2003. -№3 (2). -С.108-111.

49. Баймуканов Д.А., Зайтбеков Е.Д., Шарипов И.К., Баймұқанов А. Қазақ дромедары боталарының цитогенетикалық ерекшеліктері //Ж.Жаршы. - Алматы: Бастау, 2003. -№12. -С.16-18.

50. Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Алиханов О., Татибеков А., Есбай С., Зайтбеков Е., Шарипов И.К. Изменчивость молочной продуктивности верблюдоматок казахской породы бактрианов и цитогенетическая аттестация ремонтного молодняка //Ж.Поиск. Серия естественных и технических наук. - Алматы: Высшая школа Казахстана, 2004. -№1 (2). -С.124-132.

51. Баймуканов Д.А., Шарипов И.К., Баймуканов А., Зайтбеков Е. Взаимосвязь цитогенетических показателей верблюдов казахского бактриана с их продуктивными особенностями //Ж.Поиск. Серия естественных и технических наук. - Алматы: Высшая школа Казахстана, 2004. - №1 (2). -С.116-124.

52. Баймуканов Д.А., Зайтбеков Е.Д., Баймұқанов А., Шарипов И.К. Қазақ бактрианы тұқымы түйелерінің кариологиялық көрсеткіштері және өнімділігі //Ж. Жаршы. - Алматы: Бастау, 2004. -№2. - С.28-30.

53. Баймұқанов Д.А., Шарипов И.К., Баймұқанов А., Зайтбеков Е. Camelidae тұқымдарының цитогенетикалық ерекшеліктері. //Ж.Жаршы. - Алматы: Бастау, 2004. - №7. - С.17-19.

54. Баймұқанов Д.А., Шарипов И.К., Баймұқанов А., Зайтбеков Е.Д. Түйе кариотипіндегі AgNOR //Ж. Жаршы. - Алматы: Бастау, 2005. -№5. - Б.12-15.

55. Баймуканов Д.А., Алибаев Н.Н., Шарипов И.К., Баймуканов А., Зайтбеков Е.Д. Способ приготовления культуры лейкоцитов для препаратов хромосом верблюдов //Описание изобретения №13840 /Промышленная собственность Казахстана. - Опубл. 15.08.2006, бюл. №8. -4с.

56. Баймуканов Д.А. Түйелер селекциясындағы цитогенетика. //Ж.Поиск: Серия естественных и технических наук. - Алматы: Высшая школа Казахстана, 2006. -№4. -С.112-130.

57. Баймуканов Д.А. Цитогенетическая структура кариотипа верблюдов Казахстана //Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства: Матер. межд. науч.-практ. конф. (Шымкент, 23-24 ноября 2007 г.). – Шымкент: Жебе 2007. – С.225-230.

58. Баймуканов Д.А., Зайтбеков Е.Д. Қазақ бактрианы тұқымы түйелерінің селекциясында кариологиялық көрсеткіштерді пайдалану //Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства: Матер. межд. науч.-практ. конф. (Шымкент, 23-24 ноября 2007 г.). – Шымкент: Жебе 2007. – С.230-231.

59. Баймуканов Д.А. Селекция верблюдов породы казахский бактриан южно-казахстанского типа молочной продуктивности //Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук (06.02.01). –Шымкент: ЮЗНПЦСХ, 2007. - 46с.

60. Баймұқанов Д.А, Зайытбеков Е.Д. Түйе кариотипінің хромосомалық және геномдық бұзылуы //История и перспективы развития каракулеводства в Казахстане: Матер. междун. науч.– практ. конф. (г. Шымкент, 5-6 декабря 2008 г). – Шымкент: Жебе, 2008. С. 81-83.

61. Баймұқанов Д.А, Зайытбеков Е.Д. Түрлі генотиптегі түйелерде аномальды жасушалар генетикалық қауіптің пайда болуы //История и перспективы развития каракулеводства в Казахстане: Матер. междун. науч.-практ. конф. (г. Шымкент, 5-6 декабря 2008 г). – Шымкент: Жебе, 2008. С. 84-85.

62. Баймуканов Д.А., Зайытбеков Е.Д. Түраралық будан туйелердің кариотиптерінің цитогенетикалық құрылымы // Проблемы экологии, аридного кормопроизводства и животноводства в Казахстане: Матер. межд. науч.-практ. конф.(г. Шымкент, 26 марта 2009г.) – Шымкент: Жебе, 2009. –С.214-216.

63. Баймуканов Д.А., Алибаев Н.Н., Шарипов И.К. Гетероплоидия и хромосомные аберрации кариотипа чистопородных и гибридных верблюдов //Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Казахстана, Сибири и Монголии: Труды ХII-ой межд.науч. – практ. конф.(г. Шымкент, 16-17 апреля 2009г.). - Алматы: Бастау, 2009. –Т.2. (Животноводство). – С.237239.

64. Баймуканов Д.А., Зайытбеков Е.Д. Таза тұқымды қазақ бактрианы түйелерінің цитогенетикалых картасы //Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Казахстана, Сибири и Монголии: Труды ХII-ой межд. науч. – практ. конф. (г. Шымкент, 16-17 апреля 2009г.). - Алматы: Бастау, 2009. –Т.2. (Животноводство). – С.239-242.

65. Баймуканов Д.А., Баймуканов А., Турумбетов Б.С. Генефонд верблюдов Казахстана //Верблюдоводство Казахстана ХХI века (к 70-летию профессора Асылбека Баймуканова). – Алматы: Бастау, 2009. –С.20-34.

66. Баймуканов Д.А. Селекция верблюдов породы казахский бактриан и методы их совершенствования //Монография (ISBN9965-413-90-8). –Алматы: Бастау, 2009.-280 с.

67. Баймуканов Д.А. Актуальные проблемы изучения хромомомных мутации в соматических клетках млекопитающих (аналитический обзор) //Ж.Поиск:Серия естественных и технических наук.-Алматы:ВШК, 2010.-№3. –С.22-30.

68. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Генетические исследования верблюдов //Монография. – Шымкент, 2011. - 108с.

69. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Эволюция и систематика верблюдов //Монография. – Шымкент: Полиграф, 2011. -70с.

70. Баймуканов Д.А., Баймуканов А. Микроэволюция верблюдов //Актуальные вопросы животноводства и растениеводства: Материалы международной научно – практической конференции. – Алматы: Бастау, 2011. – С. 178 – 182.

71. Баймуканов Д.А. Внутривидовая дифференциация верблюдов в локальных условиях существования // Традиционны отрасли животноводства (коневодство и верблюдоводство): Четвертая Международная научно-практическая конференция. - Костанай, 2013. – С. 134- 139.

72. Alibaev N.N., Baimukanov D.A. Systematic position of the genus Camelus // Селекционно-технологические аспекты развития продуктивного верблюдоводства, каракулеводства и аридного кормопроизводства в Казахстане: Матер. междун. науч.-практ. конф.(Шымкент, 25-26 ноября 2012г.). –Шымкент, 2012. –С. 191194.

73. Baimukanov D.A. Citogenetics of Camels // Селекционнотехнологические аспекты развития продуктивного верблюдоводства, каракулеводства и аридного кормопроизводства в Казахстане: Матер. междун. науч.-практ. конф.(Шымкент, 25-26 ноября 2012г.). –Шымкент, 2012. –С. 200-204.

74. Дошанов Д.А., Баймуканов Д.А., Юлдашбаев Ю.А. Казахстанские «корабли пустыни» // Ж. Агробизнес.Опубл 17.03.2015г.

75. Баймуканов А., Баймуканов Д.А., Дошанов Д. Воспроизводительная способность верблюдов породы калмыцкий и казахский бактриан /Материалы 4-ой конференции ISOCARD «Верблюды шелкового пути: исследования камелидов для устойчивого развития //Ж.Ветеринария, №2, 2015. – С. 364-365.

76. Омбаев А.М., Баймуканов Д.А., Тоханов М. Молочная продуктивность верблюдов разных генотипов и физико – химические свойства верблюжьего молока /Материалы 4-ой конференции ISOCARD «Верблюды шелкового пути: исследования камелидов для устойчивого развития //Ж. Ветеринария, №2, 2015. – С. 411-412.

Глоссарий

Аберрация хромосомная (или хромосомная аномалия) — обобщенное название любого из типов хромосомных мутаций: де- леций, транслокаций, инверсий, дупликаций. Иногда также обозначают и геномные мутации (анеуплодии, трисомии и т. д.).

Аберрации хромосом (синоним - структурные мутации) – изменения структуры одной или группы хромосом.

Аллель — одна из двух или более альтернативных форм гена, каждая из которых характеризуется уникальной последовательностью нуклеотидов; аллели, как правило, отличаются последовательностями нуклеотидов.

Аллель дикого типа (нормальный) — нуклеотидная последовательность гена, обеспечивающая его нормальную работу.

Аллель доминантный - аллель, наличие которого проявляется в фенотипе.

Аллель мутантный - мутация, приводящая к изменению последовательности аллеля дикого типа.

Аллель рецессивный - аллель, фенотипически проявляющийся только в гомозиготном состоянии и маскирующийся в присутствии доминантного аллеля.

Аллельные серии - моногенные наследственные заболевания, вызванные различными мутациями в одном и том же гене, но относящиеся к разным нозоологическим группам по своим клиническим проявлениям.

Ампликон- внехромосомная единица амплификации.

Амплификатор ДНК (термоциклер) – прибор, необходимый для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР); позволяет задавать нужное количество циклов и выбирать оптимальные временные и температурные параметры для каждой процедуры цикла.

Амплификация – увеличение числа копий генов (количества ДНК).

Амплификация ДНК - выборочное копирование определённого участка ДНК.

Амфидиплоиды-— эукариотические клетки, содержащие два двойных набора хромосом в результате объединения двух геномов.

Анеуплоидия – увеличение числа хромосом в клетке на одну, более одной (гипердиплоидный набор хромосом) или уменьшение на одну, две (гиподиплоидный набор хромосом) в кариотипе.

Анеуплоидия (от греч. аn. – отрицательная частица, eu – хорошо, вполне, ploos – кратный, eidos – вида). Гетероплоидия, явление при котором клетки организма содержат измененное число хромосом, не- кратное гаплоидному набору. Основной механизм возникновения анеуплоидии – не расхождение и потери отдельных хромосом в митозе и мейозе. Анеуплоидия приводит к понижению жизнестойкости и нередко к гибели анеуплоидов, особенно у животных (анеуплоидия лежит в основе ряда хромосомных болезней). В генетическом анализе с помощью анеуплоидии (скрещивая мутантов с анеуплоидами по определенным хромосомам) определяют, в какой группе сцепления находится исследуемый ген. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. –С.27).

Антикодон – последовательность из трёх нуклеотидов в молекуле транспортной РНК, комплементарная кодирующему триплету в молекуле мРНК.

Антимутагенез – процесс предотвращения закрепления (становления) мутации, т. е. возврат первично повреждённой хромосомы или гена в исходное состояние.

Аутбридинг (англ. dut – вне, breeding – разведение), скрещивание или система скрещиваний неродственных форм одного вида. «Неродственность» подразумевает отсутствие общих предков в ближайших 4-6 поколениях. Аутбридинг используют для повышения или сохранения определенной степени гетерозиготности особей (гетерозиготы часто превосходят по многим биологическим параметрам гомозиготные формы). (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.44.).

Аутосомы (от греч. autos – сам, soma – тело), все хромосомы в клетках раздельнополых животных, растений и грибов, за исключением половых хромосом. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. -С.44.

Аутосома – любая неполовая хромосома. У человека имеется 22 пары аутосом.

Аутосомно-доминантное наследование – тип наследования, при котором одного мутантного аллеля, локализованного в аутосоме, достаточно, чтобы болезнь (или признак) могла быть выражена.

Аутосомно-рецессивное наследование – тип наследования признака или болезни, при котором мутантный аллель, локализованный в аутосоме, должен быть унаследован от обоих родителей.

Бактериофаг – вирус бактерий: состоит из ДНК или РНК, упакованной в белковую оболочку.

Банк (библиотека) генов – полный набор генов данного организма, полученный в составе рекомбинантных ДНК.

Белковая инженерия – создание искусственных белков с заданными свойствами путём направленных изменений (мутаций) в генах или путём обмена локусами между гетерологичными генами.

Биопсия хориона – процедура, осуществляемая на 7-11-й неделе беременности, с целью получения клеток для пренатальной диагностики.

Биогенез (от греч. bios – жизнь, genesis – происхождение, возникновение) – образование органических соединений живыми организмами. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.60.).

Биогенетический закон, обобщение в области взаимоотношений, онтогенеза и филогенеза организмов, установленное Ф.Мюллером (1864) и сформулированное Э.Геккелем (1866). Онтогенез всякого организма есть краткое и сжатое повторение (рекапитуляция) филогенеза данного вида.

Биогеоценоз (bios – жизнь, rpeч. ge – Земля, koinos – общий), однородный участок земной поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и косных (приземный слой атмосферы, солнечная энергия, почва и др.) компонентов, объединенных обменом вещества и энергии в единый природный комплекс. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.62).

Биологическое долголетие – это длительность жизни животного, прерываемая естественной смертью.

Биологическая номенклатура, система научных названий в биологии для групп организмов, связанных той или иной степенью родства – таксонов. Биологическая номенклатура обеспечивает единство и стабильность научных названий животных.

Биология развития, раздел биологии, изучающий причинные механизмы и движущие силы индивидуального развития (онтогенеза) животных и растений. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.67).

БИОМ (англ. – biome, от греч. bios – жизнь и лат. оmа – окончание, обозначающее совокупность), совокупность различных групп организмов и среды их обитания в определенной ландшафтно-географической зоне. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.68).

Биометрия (от bios – жизнь и греч. metreo – измеряю) раздел вариационной статистики с помощью методов которого производят обработку экспериментальных данных и наблюдений, а также планирование количественных экспериментов в биологических исследованиях.

Биосинтез (от bios – жизнь и греч. synthesis – соединение), образование органических веществ из более простых соединений, происходящее в живых организмах под действием биокатализаторов – ферментов.

Биосфера (от био... и греч. sphaira – шар), оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяются совокупной деятельностью живых организмов.

Биотехнология (от био..., греч. techne – искусство, мастерство и ...логия...) использование живых организмов и биологических процессов в производстве.

Биотип (от био... и тип) совокупность особей в составе популяции, имеющих сходный генотип, мельчайшая таксономическая категория из которой складывается вид. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. - С.70).

Биохимия, биологическая химия, наука о химическом составе живой материи и о химических процессах, происходящих в живых организмах и лежащих в основе их жизнедеятельности.

Биоценоз (от био... и ценоз) совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоема.

Биоцикл (от био... и греч. kyklos – круг) закономерная смена фаз или стадии развития организма.

Биоэлектрические потенциалы, электрические потенциалы, возникающие в тканях и отдельных клетках живых организмов, важнейшие компоненты процессов возбуждения и торможения.

Биоэнергетика совокупность процессов преобразования энергии в биологических системах, а также раздел биологии, изучающий эти процессы.

Борьба за существование, одно из основных понятий в теории эволюции Ч.Дарвина, которое он употреблял для обозначения всей совокупности отношений между особями и различными факторами внешней среды. Эти отношения определяют успех или неудачу данной особи в выживании и оставлении потомства и включают внутривидовую и межвидовую конкуренцию, а также отношения хищник-жертва, взаимодействие организмов с абиотическими факторами внешней среды.

Бонитировка – определение уровня племенной ценности животных путем оценки их по комплексу признаков (породность, продуктивные качества, экстерьерно-конституциональные особенности) с присвоением соответствующего класса.

Блотинг - перенос молекул ДНК, РНК или белка из геля, в котором шёл электрофорез, на фильтр (мембрану).

Саузерн блоттинг - метод идентификации участков ДНК, содержащих комплементарные ДНК-зонду последовательности, среди электрофоретически разделенных фрагментов ДНК, фиксированных на твердом матриксе (нитроцеллюлозных или нейлоновых фильтрах).

Вакцина - препарат ослабленного или убитого инфекционного агента (вируса, бактерии и т. п.) или его отдельных компонентов, несущих антигенные детерминанты, способный вызывать образование иммунитета к данной инфекции у животных (человека). Кроме того, в последнее время появились вакцины, произведенные методами генной инженерии (примером такой вакцины может служить вакцина против гепатита B).

Везикулы - мембранные пузырьки. Кроме того, везикулами в медицине называют любые элементы сыпи, представляющие собой пузырьки.

Вектор - молекула ДНК, способная к включению чужеродной ДНК и к автономной репликации, служащая инструментом для введения генетической информации в клетку.

Ветеринария (область ветеринарии) – область специальных научных знаний и практической деятельности, направленная на изучение болезней и пищевых отравлений (поражений) животных, их профилактику, диагностику, лечение и ликвидацию, обеспечение соответствия объектов государственного ветеринарного надзора требованиям законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, а также защиту населения от болезней, общих для животных и человека.

Ветеринарно-санитарная безопасность - состояние объектов государственного ветеринарного надзора, не представляющее опасности для здоровья животных и человека при обычных (установленных) условиях их использования.

Ветеринарно-санитарная экспертиза — проверка соответствия животных, продуктов и сырья животного происхождения, ветеринарным нормативам комплекса органолептических, биохимических, микробиологических, паразитологических, токсикологических и радиологических исследований в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области ветеринарий.

Ветеринарные мероприятия — комплекс противоэпизоотоло- гических, ветеринарно-санитарных процедур, направленных на предотвращение возникновения, распространения или ликвидацию болезней животных, включая их профилактику, лечение или диагностику; обезвреживание (обеззараживание), изъятие и уничтожение животных; обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения, включая процедуры идентификации, в целях зашиты здоровья животных человека от заразных болезней, в том числе, общих для животных и человека.

Вид (Species), основная структурная единица в системе живых организмов, качественный этап их эволюции. Основная таксономическая категория в биологической систематике. Обычно под видом понимается совокупность популяции особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, населяющих определенный ареал, обладающих рядом общих морфологических признаков и типов взаимоотношений с абиотической и биотической средой и отделенных от других таких же групп особей практически полным отсутствием гибридных форм. (Биология. БЭС. М.: БРЭ, 1999. – С.94-95).

Виды это группы скрещивающихся естественных популяций, репродуктивно изолированные от других таких групп (определение по Э.Майру 1974 г. так называемая биологическая концепция вида).

Видообразование, процесс возникновения новых видов посредством разветвления предковой филетической линии на несколько новых, постепенное превращение (во времени) одного вида в другой (так называемое филетическое видообразование происходящее без увеличения числа видов), а также образование новых видов путем гибридизации.

Вектор для клонирования – любая небольшая плазмида, фаг или ДНК-содержащий вирус животных, в которые может быть встроена чужеродная ДНК.

Виды гистонов – существуют пять видов гистонов: Н1 (очень богатый лизином), Н2А и Н2В (богатые лизином), Н3 (богатый аргинином) и Н4 (богатый глицином и аргинином).

Вирусы – инфекционные агенты неклеточной природы, способные в процессе реализации генетической информации, закодированной в их геноме, перестроить метаболизм клетки, направив его в сторону синтеза вирусных частиц. Вирусы могут иметь белковую оболочку, а могут и состоять только из ДНК или РНК.

Водородная связь – образуется между электроотрицательным атомом молекулы (кислород, азот) и электроположительным ядром водорода (протоном), который, в свою очередь, ковалентно связан с другим электроотрицательным атомом той же или соседней молекулы.