Влияние иммуномодулирующих биопрепаратов на профилактику послеродовых осложнений, резистентность и продуктивность коров

Сравнительная эффективность схем применения PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селеном в условиях промышленной технологии.

Гигиенические условия содержания и кормления стельных и дойных коров в условиях АО «Агрофирма «Ольдеевская»

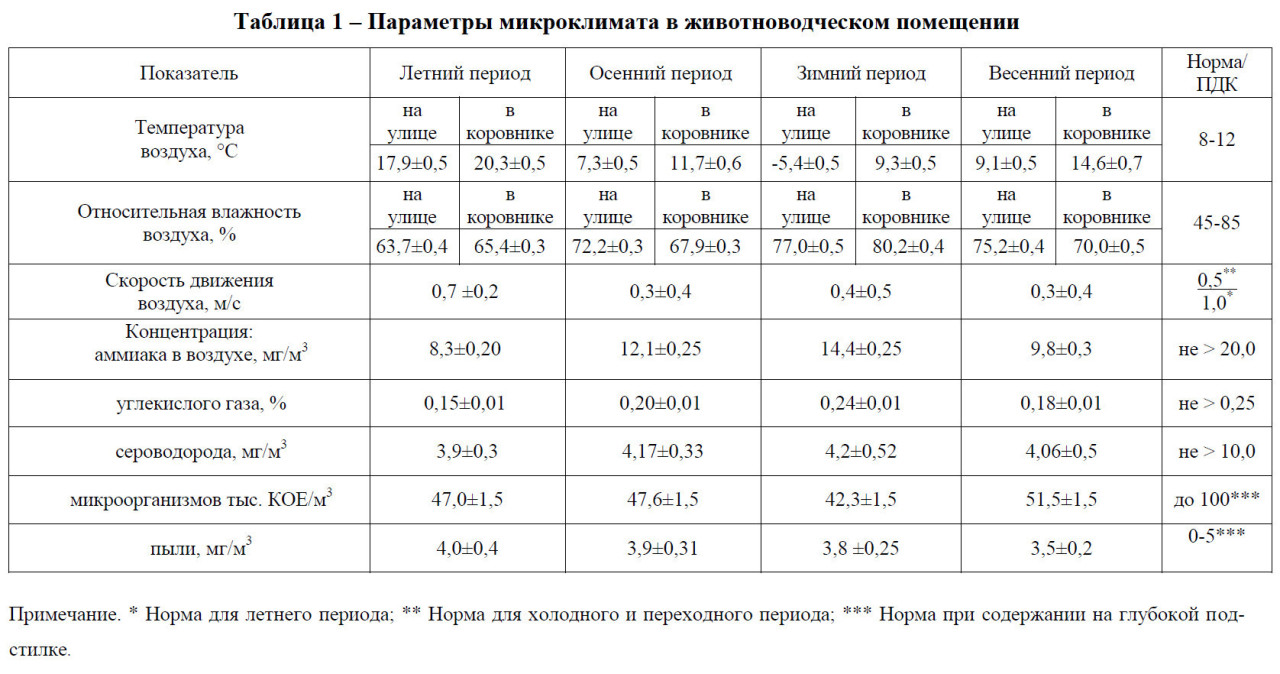

Параметры микроклимата в помещении для содержания сухостойных и лактирующих коров на протяжении всего периода исследований в целом находились в пределах зоогигиенических норм, за исключением некоторых показателей.

Средняя температура воздуха окружающей среды с июня по август месяцы составила 17,9±0,5°C. Внутри коровника температура воздуха равнялась в среднем 20,3±0,5°C, при том, что оптимальной является значение 18°C. С целью профилактики перегрева животных и теплового удара коровник оборудован вентиляционными секционными шторами.

С октября по ноябрь месяцы температура воздуха окружающей среды составила 7,3±0,5°C, а внутри коровника температура воздуха равнялась 11,7±0,6°С. В зимний период средняя температура воздуха в коровнике достигала 9,3±0,5°С, при том, что на улице было -5,4±0,5°С. Весной воздух в коровнике нагревался в среднем до 14,6±0,7°С, на улице до 9,1±0,5°С.

Повышенная влажность воздуха повышает риск возникновения легочных заболеваний, усиливает теплоотдачу в холодное время года, животное вынуждено тратить энергию на охлаждение или согревание организма. На организм животных отрицательно влияет и слишком низкая влажность воздуха. Низкой влажностью воздуха в коровнике считается влажность ниже 40-50%. При ней усиливается запыленность воздуха, в результате чего, заболеваемость животных возрастает.

Относительная

влажность атмосферного воздуха в летний период составила 63,7±0,4%,

в

коровнике – 65,4±0,3%, в осенний период – 72,2±0,3% и 67,9±0,3%, в зимний –

77,0±0,5%

и 80,2±0,4%, в весенний – 75,2±0,4% и 70,0±0,5% соответственно. Таким

образом, данный показатель не превышал норму (45-85%).

Скорость

движения воздуха в коровнике за все сезоны года находилась в пределах нормы

(ПДК: 0,5 м/с – переходный и зимний периоды; 1,0 м/с – летний период) и

составила летом

0,7±0,2 м/с, осенью – 0,3±0,4 м/с, зимой – 0,4±0,5, весной –

0,3 ±0,4.

Загрязнение

воздуха микроорганизмами или загазованность также негативно влияют на

животных, вызывая отравления и патологии дыхательной системы. На

животноводческом комплексе

АО «Агрофирма «Ольдеевская» нами определена

концентрация аммиака, углекислого газа

и сероводорода в воздухе коровника.

Наибольшая загазованность аммиаком отмечена зимой – 14,4±0,25 мг/м3,

осенью – 12,1±0,25 мг/м3. Весной данный показатель составил 9,8±0,3

мг/м3,

а наименьше всего 8,3±0,20 мг/м3 – летом, при ПДК

не более 20 мг/м3. Концентрация углекислого газа в животноводческом

помещении варьировала в диапазоне от 0,15±0,01% летом и до 0,24±0,01 % зимой,

но при этом не превышала предельно допустимую концентрацию (не более 0,25 %).

То же самое выявлено и при определении концентрации сероводорода, весной –

4,06±0,5 мг/м3,

осенью – 4,17±0,3 мг/м3, летом – 3,9±0,3

мг/м3, зимой – 4,2±0,52 мг/м3.

Микробная

обсемененность в коровнике в разные периоды не превосходила ПДК для коров с

беспривязным содержанием на глубокой подстилке (не более 100

тыс. КОЕ/м3). Наибольшее значение получено в весенний период –

51,5±1,5 тыс. КОЕ/м3, наименьшее зимой –

42,3±1,5 тыс. КОЕ/м3.

Большая запыленность воздуха помещений оказывает крайне неблагоприятное влияние на весь организм животного. Пыль может действовать либо механически, раздражая слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Именно поэтому необходимо осуществлять контроль за данным показателем. При содержании коров на глубокой подстилке ПДК пыли составляет 0-5 мг/м3. В нашем исследовании максимальная концентрация пыли в воздухе зарегистрирована в летний период – 4,0±0,4 мг/м3, осенью – 3,9±0,31 мг/м3, зимой – 3,8 ±0,25 мг/м3и минимальная концентрация – весной 3,5±0,2 мг/м3. Данные значения не превышают норму.

Анализ

параметров микроклимата в коровнике показал, что следует уделять наибольшее

внимание температурному режиму в летний период, с целью избегания теплового

стресса у коров. Загазованность сероводородом, аммиаком и углекислым газом

необходимо особенно тщательно проверять в переходные сезоны, так как скорость

движения воздуха в этот период минимальна,

а относительная влажность воздуха

превышает норму.

Способ содержания крупного рогатого скота на животноводческом комплексе АО «Агрофирма «Ольдеевская» – беспривязный. Животных содержат группами на глубокой подстилке (сепарированный навоз) с устройством индивидуальных боксов, обеспечивающих сухое ложе животным при минимальном расходе подстилки.

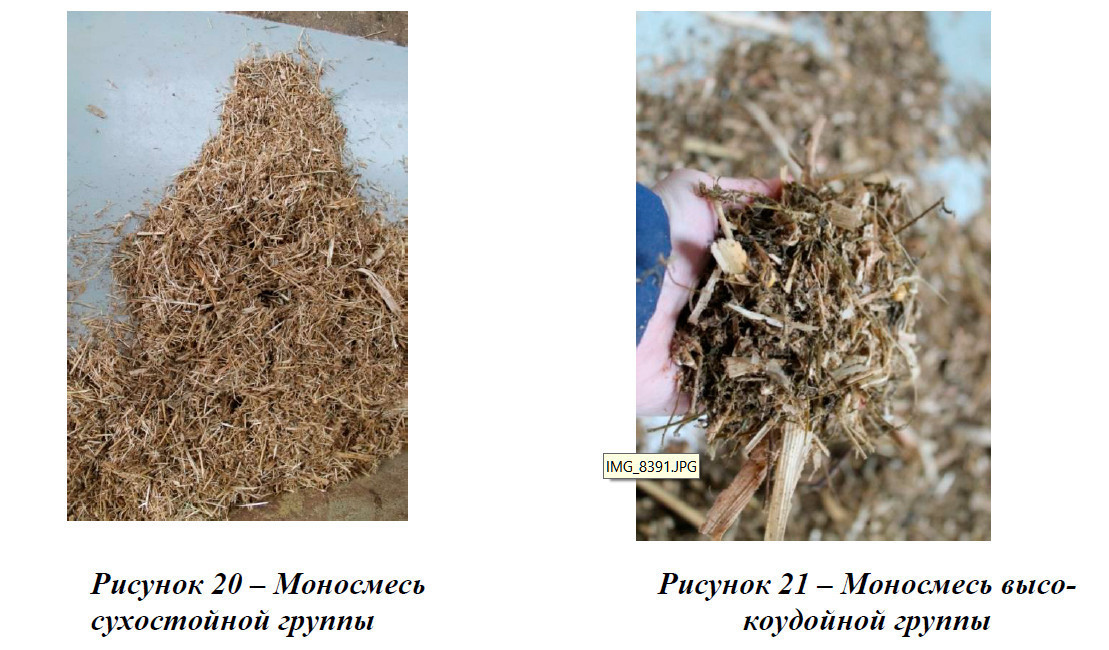

Раздача корма производится трижды в сутки вертикальным самоходным кормораздатчиком испанского производства – Tatoma.

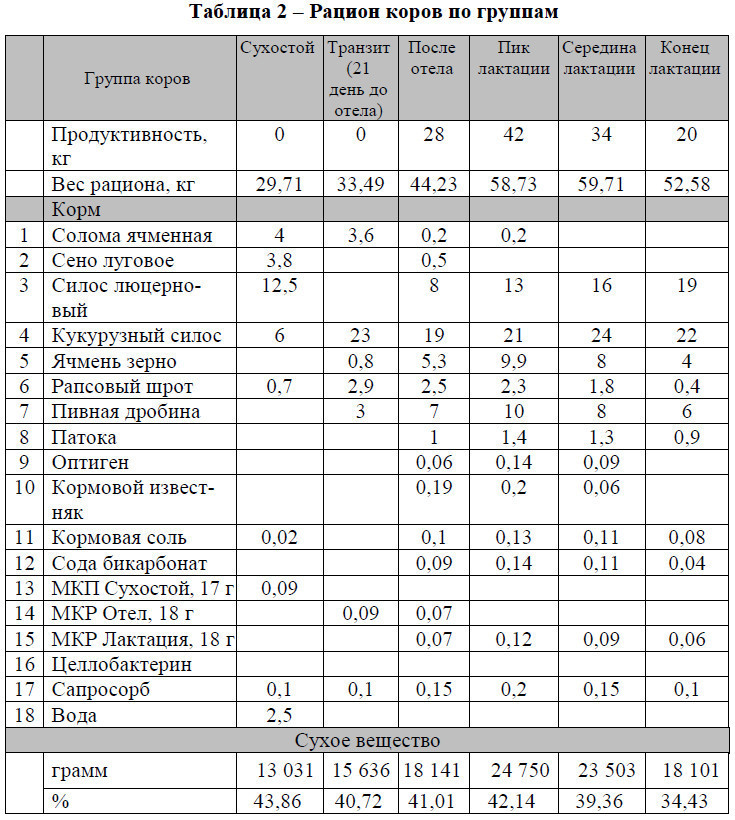

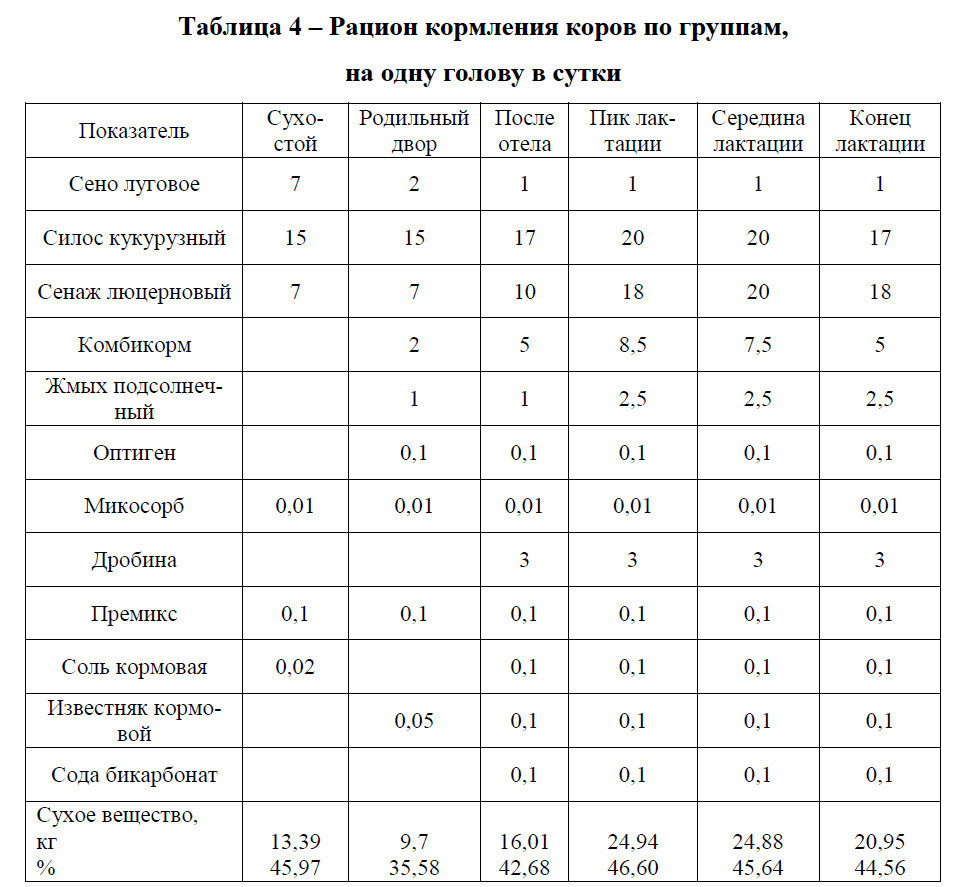

АО «Агрофирма «Ольдеевская» на протяжении нескольких лет ведет активное сотрудничество с чешской компанией GENOSERVICE Corp. Данная организация составляет проекты по составу кормов, планы кормления и расчёты рационов в условиях фермы. На момент проведения научно-исследовательской работы рацион коров выглядел следующим образом (таблица 2).

Важнейшими

показателями, по которым ведется балансировка рациона являются: сухое вещество

(СВ), энергия (NEL),

усвоенный протеин (nXP), баланс азота в рубце (RNB), сырая клетчатка (XF)

и минеральные

вещества: кальций, фосфор, натрий.

Таким образом, суточный рацион для сухостойных коров весом 500 кг

включал

солому ячменную

4,0 кг, сено луговое 3,8 кг, силос люцерновый 12,5 кг,

кукурузный силос 6,0 кг, рапсовый шрот 0,7 кг, соль кормовая 0,02 кг, МКП 0,09

кг. За 21 день до предполагаемой даты отела коров переводят на более богатый

энергией рацион, вводят 0,8 кг зерна ячменя, 3,0 кг пивной дробины, увеличивают

количество кукурузного силоса до 23,0 кг и рапсового шрота до 2,9 кг, исключают

сено луговое

и люцерновый сенаж. С целью предотвращения отрицательного

энергетического баланса, новотельным коровам в срочном порядке повышают общий

вес рациона до 44,23 кг, вводя люцерновый силос и увеличивая подачу остальных

компонентов моносмеси.

При этом после отела корове в срочном порядке предлагается энергетический напиток 40,0 л растворенными в нем 200 г соли, 50 г целлобактерина, 300 г пропиленгликоля, 100 г соды. Данная процедура необходима для восполнения энергии коров после отела и профилактики смещения сычуга, кетоза.

Для балансировки рациона по небелковому азоту нам рекомендовано использовать добавку Оптигена, содержащей мочевину (не менее 88,6%) и соевое масло (не более 11,4%). Кормовая добавка содержит азот не менее 41,0%, что эквивалентно 256,25% сырого протеина. Согласно рациону Оптиген следует вводить коровам после отела в количестве – 0,06 кг/гол, в пик лактации – 0,14 кг/гол и в середине лактации – 0,09 кг/гол.

Также используем кормовую добавку SaproSORB (Сапросорб) с целью адсорбции микотоксинов в кормах и обогащению витаминами и минералами в количестве по 100 г/гол для сухостоя, транзита и конца лактации, по 150 г/гол – после отела и середины лактации, 200 г/гол – в пик лактации.

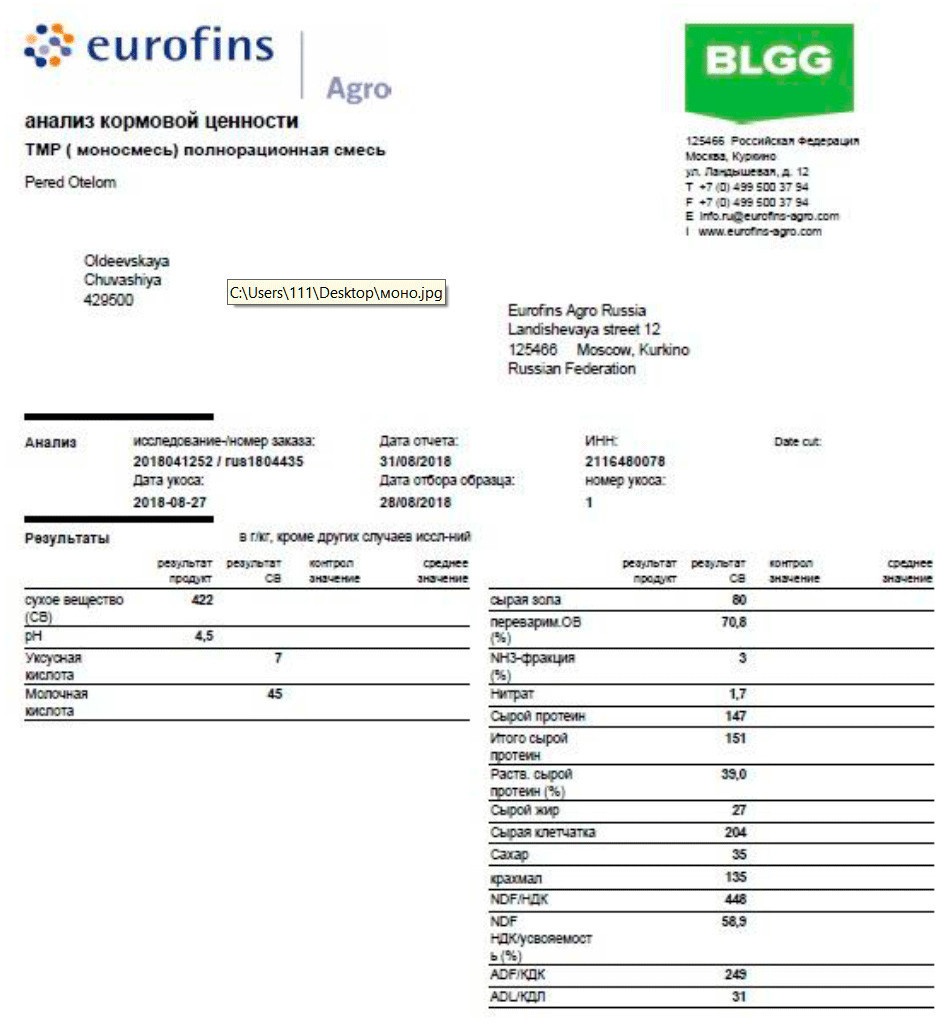

Основой для рентабельности молочного хозяйства является использование собственных объемистых кормов. Чтобы быть уверенными в рационе люцерновый сенаж и кукурузный силос регулярно подвергаются исследованию, также ежемесячно проверяется моносмесь каждой группы коров и телок в Лаборатории Eurofins Agro, расположенной в г. Москва ул. Ландышевая д. 12. Анализы питательной ценности наших объемистых кормов в лаборатории Eurofins Agro дают обширную информацию по качеству, переваримости и усвояемости (Рис. 22). На основе полученных результатов консультанты по кормлению Genoservice формируют оптимально полноценный рацион для наших животных.

Гигиенические условия содержания и кормления сухостойных и новотельных коров в условиях ООО «Смак-Агро»

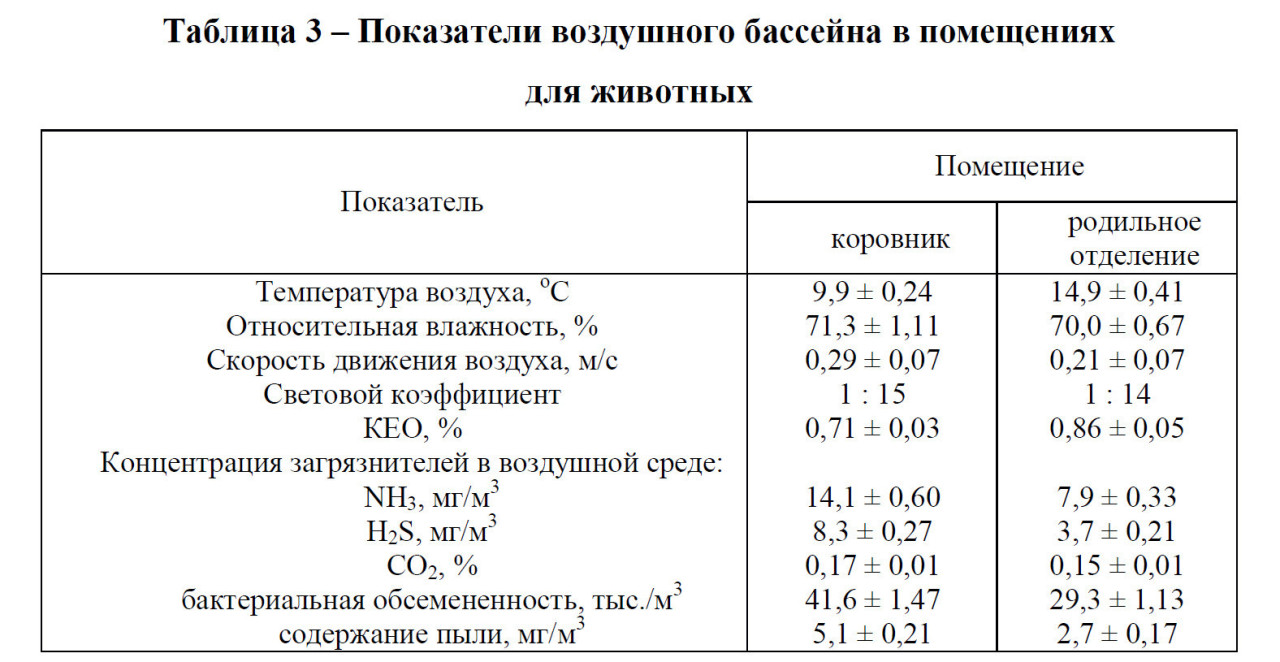

В табл. 3 приведены гигиенические параметры микроклимата в коровнике и родильном отделении.

По представленным в таблице данным можно заключить, что микроклимат в коровнике и родильном отделении соответствовал зоогигиеническим нормам.

Так, параметры микроклимата в осенне-зимний период в коровнике имели следующие величины: температура воздуха, оС – 9,9 ± 0,24; относительная влажность, % – 71,3 ± 1,11; скорость движения воздуха, м/с – 0,29 ± 0,07; микробная обсемененность, тыс./м3 – 41,6 ± 1,47; концентрация аммиака, мг/м3 – 14,1 ± 0,60; уровень сероводорода, мг/м3 – 8,3 ± 0,27; количество углекислого газа, % – 0,17 ± 0,01; содержание твердых аэрозолей, мг/м3 – 5,1 ± 0,21.

Параметры воздушного бассейна после отела коров в зимний период в родильном отделении имели соответственно следующие величины: температура, оС – 14,9 ± 0,41; относительная влажность, % – 70,0 ± 0,67; скорость движения воздуха, м/с – 0,21 ± 0,07; микробная контаминация, тыс./м3 – 29,3 ± 1,13; концентрация аммиака, мг/м3 –7,9 ± 0,33; уровень сероводорода, мг/м3 – 3,7 ± 0,21; количество углекислого газа, % – 0,15 ± 0,01; содержание пыли, мг/м3 – 2,7 ± 0,17.

Из данных анализа следует, что наибольшая загазованность помещений и бактериальная обсемененность наблюдалась в осенне-зимний период, что связано с повышением относительной влажности воздуха в помещении.

Естественная освещенность в указанных помещениях для коров при геометрическом нормировании (СК) составила 1:15 и 1:14, а при светотехническом нормировании (КЕО) равнялась 0,71 ± 0,03 и 0,86 ± 0,05 % соответственно.

Способ содержания крупного рогатого скота на животноводческом комплексе ООО «Смак-Агро» – привязной. Животные находятся в стойле площадью 2,5 м2, в привязном состоянии. Корова при этом имеет доступ к кормовому столу и поилке, свободно лежит, не контактируя с другими животными. Коров доят в стойле, молокопровод находится над стойлом. Ветеринарный специалист имеет индивидуальный доступ к каждой корове, что позволяет проводить ветеринарные манипуляции и обработку.

После утреннего доения и кормления животным предоставляется пассивный моцион на выгульных площадках в течение 2-3 часов. Это время является благоприятным для выявления коров в охоте.

Перед запуском у коров проводят ветеринарную чистку копытец. После запуска переводят в типовое помещение – в цех сухостоя, а в последующем – отела. Здесь коровы содержатся беспривязно на глубокой подстилке, что предусматривает свободное нахождение коров в боксах и выход на выгульнокормовые площадки. Для обеспечения оптимального режима микроклимата помещение оборудовано принудительной вентиляцией с подогревом воздуха.

Непосредственно перед отелом проводят подготовку коровы к отелу: обмывают заднюю часть туловища раствором перманганата калия (1:1000) и переводят в предродовую секцию. Обеззараживание воздуха проводят ультрафиолетовыми лампами.

После родов коровам обеспечивают нормированное кормление, доение и уход. Кормление коров основывается на потребности их в энергии, питательных и биологически активных веществах, необходимых для синтеза молока, реализации воспроизводительных функций и поддержания здоровья. Рационы коров в ООО «Смак-Агро» сбалансированы в зависимости от возраста, продуктивности, живой массы и физиологического состояния.

Для получения высокой молочной продуктивности важное значение имеет обеспечение рационов энергией. В среднем лактирующие коровы потребляют от 2,8 до 3,8 кг сухого вещества в расчете на 100 кг живой массы. С увеличением удоя должна увеличиваться и концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рациона для удовлетворения потребностей организма.

Основным источником энергии для коров служат углеводы (сахар, крахмал, клетчатка), составляющие основную часть органического вещества растительных кормов. Важнейшими кормовыми факторами повышения эффективности использования энергии рациона высокопродуктивными коровами являются уровень и соотношение клетчатки, легкогидролизуемых углеводов (сахар, крахмал) и легкорастворимых фракций протеина.

Наряду с углеводами важным источником энергии и незаменимых питательных веществ служит жир. Максимальная молочная продуктивность у коров при высоком содержании жира может быть получена при использовании рационов с содержанием 60-65 % жира от общего его количества в суточном удое.

Молочная продуктивность коров во многом определяется сбалансированностью рационов полноценным и доступным для усвоения протеином. Это обеспечивает животным отложение белка в организме и синтез белков молока, поддержание на высоком уровне воспроизводительной способности и здоровья.

Кроме основных питательных веществ рационы для лактирующих коров должны быть сбалансированы по макро- и микроэлементам, содержать водо- и жирорастворимые витамины.

В кормлении молочных коров большое значение имеет хорошее сено, которое является одним из источников протеина, сахара, витаминов и минеральных веществ.

С переводом молочного животноводства на промышленную основу все большее значение приобретают силос и сенаж. Высококачественный силос оказывает влияние на продуктивность коров, особенно в зимний период. Достоинство сенажа в кормлении состоит в том, что в нем значительно больше сахара, а энергетическая питательность выше силоса в 2 раза.

Период раздоя коров охватывает первые 100 дней лактации и характеризуется материнской доминантой, когда животное более чувствительно и отзывчиво на ухудшение условий кормления. На период раздоя приходится 40-45 % молочной продуктивности за лактацию и от коров получают максимальный суточный удой. Корове дают объемистые высококачественные корма – сено, сенаж, силос. В день отела корове следует давать подсоленную теплую воду (100-150 г поваренной соли на 10 л воды). Ранний перевод новотельных коров на полноценный рацион может привести к нарушению пищеварения и появлению мастита. Поэтому на второй день после отела дают 1-1,5 кг концентрированных кормов – пшеничные отруби, овсяную муку, подсолнечный жмых, постепенно увеличивая количество концентратов до нормы потребности.

В период раздоя новотельным коровам помимо необходимого количества кормов на фактический удой обеспечивают авансированное кормление, которое применяют до тех пор, пока коровы отвечают повышением продуктивности.

Значительное повышение молочной продуктивности при раздое коров можно получить за счет резервов, отложенных в организме при хорошей подготовке коров к отелу.

После раздоя происходит стабилизация молочной продуктивности. В этот период нужно учитывать, что в связи с увеличением срока стельности повышается резервирование питательных веществ в организме коров и их расход на формирование плода.

В период спада лактации энергетическую ценность рационов снижают за счет снижения дачи концентратов и введением большего количества качественного сена.

Реализация биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств черно-пестрого скота биопрепаратами PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен

Клинико-физиологическое состояние коров

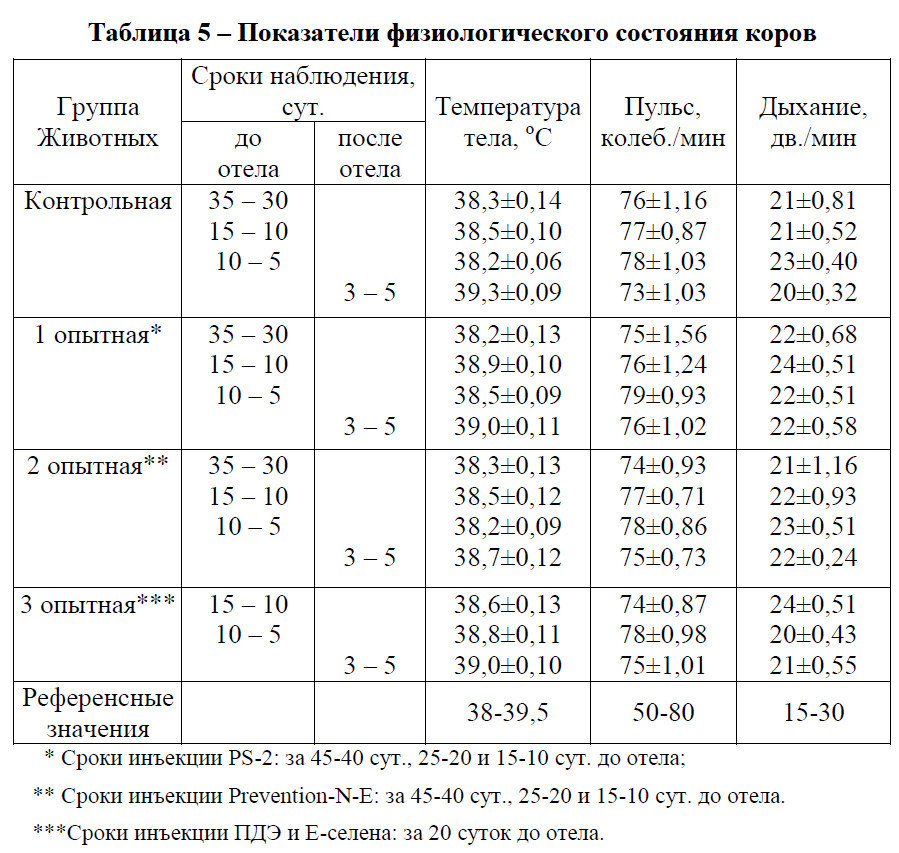

Температура тела, пульс и количество дыхательных движений животных подопытных групп после внутримышечных инъекций биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е в дозе 10,0 мл за 45-40 сут., 25-20 и 15-10 сут. до отела, а также инъекций ПДЭ в дозе 20 мл за 20 суток до отела и в тот же срок Е-селена в количестве 10,0 мл, представлены в таблице 5.

Средняя температура тела у животных контрольной группы колебалась в пределах 38,3 – 39,8оС, на 3-5 сутки после отела составила 39,3оС, что выше чем у коров 1-ой (39,0±0,11оС), 2-ой (38,7±0,12оС) и 3-й (39,0±0,10оС) опытных групп на 0,3, 0,5 и 0,3 оС соответственно (Р>0,01). Данное явление объясняется наличием коров в контрольной группе с задержанием последа и острыми послеродовыми воспалениями матки, это заболевания, которые сопровождаются повышением общей температуры тела.

Частота пульса у животных контрольной группы до отела возросла с 76±1,16 до 78±1,03 колеб./мин, 1-ой опытной – с 38,2±0,13 до 38,5±0,09колеб./мин, 2-ой опытной – с 74±0,93 до 78±0,86 колеб./мин и 3-й опытной – с 74±0,87 до 78±0,98 колеб./мин. После отела зарегистрировано снижение данного показателя у коров всех групп, в контрольной до 73±1,03 колеб./мин, в опытных – до 76±1,02, 75±0,73 и 75±1,01 колеб./мин соответственно (Р>0,01).

Количество дыхательных движений у животных контрольной группы изменялось в диапазоне 23±0,40–20±0,32 дв./мин, в опытных группах: 1-ой – 24±0,51–22±0,51 дв./мин, 2-ой – 21±1,16–23±0,51 дв./мин, 3-й – 20±0,43– 24±0,51 дв./мин(Р>0,05).

Заболеваемость и воспроизводительные качества коров

Перед проведением исследований нами был проведен анализ распространения родовых и послеродовых заболеваний коров и наиболее частые формы их проявления на животноводческом комплексе АО «Агрофирма «Ольдеевская» в период с 2017 по 2020 гг. Для анализа мы использовали статистические данные первичных отчетов формы №2-Вет.журнала регистрации больных животных, а также акушерско-гинекологической диспансеризации. Гинекологические исследования проводили вагинальным и ректальным способом, также использовали УЗИ-сканер DRAMINSKI iScan. По данным диспансеризации установлены основные формы нарушения метаболизма и функции репродуктивных органов коров (таблица 6).

Наиболее распространёнными послеродовыми заболеваниями являются маститы (24,5 – 28,5 %), эндометриты (21,1 – 27,0 %) и субинволюция матки (23,1 – 25,2 %). Задержание последа встречалось у 6,1 – 8,2 % коров, патологии яичников выявлены у 16,4 – 18,5 % коров, при этом чаще регистрируется гипофункция яичников – 8,7 – 11,6 %, персистентное желтое тело отмечено у 6,9 – 7,8 % коров, а вестибуло-вагиниты – у 16,4 – 18,2 %.

Высокий уровень патологий репродуктивных органов объясняется крупноплодием (средняя живая масса телят при рождении составляет 38,0 кг), что приводит к нарушению целостности слизистых оболочек родовых путей и в последующем их инфицированию патогенными микроорганизмами. Среди нарушений обмена веществ регистрируется послеродовой парез – у 4,7 – 5,9 % коров, а также субклинический кетоз у 11,6 – 18,5 %, что видимо, связано адаптационными механизмами организма, так как в первое время после отела выработка молока происходит активнее, чем потребление сухого вещества, а это приводит к отрицательному энергетическому балансу и гипокальцемии.

При анализе заболеваемости коров на животноводческом комплексе АО «Агрофирма «Ольдеевская» нами выявлена тенденция роста количества коров с родовыми и послеродовыми болезнями из года в год, что мы связываем, в первую очередь, с ростом молочной продуктивности, увеличением поголовья и нарушением технологии подготовки животных к отелу.

В связи с выявленной динамикой роста родовых и послеродовых заболеваний на животноводческом комплексе АО «Агрофирма «Ольдеевская» в период с 2017 по 2019 гг., мы сочли целесообразным изучить на экспериментальных группах глубокостельных коров в сравнительном аспекте биопрепараты PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен, для выявления наиболее эффективного способа профилактики послеродовых осложнений.

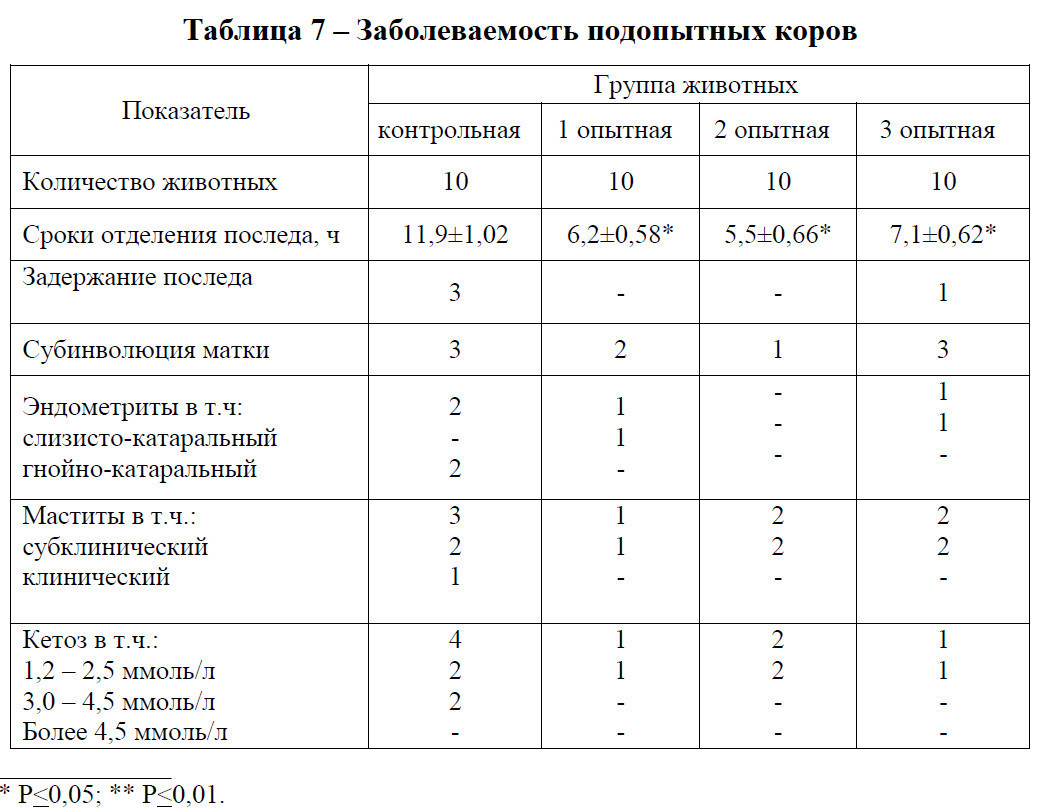

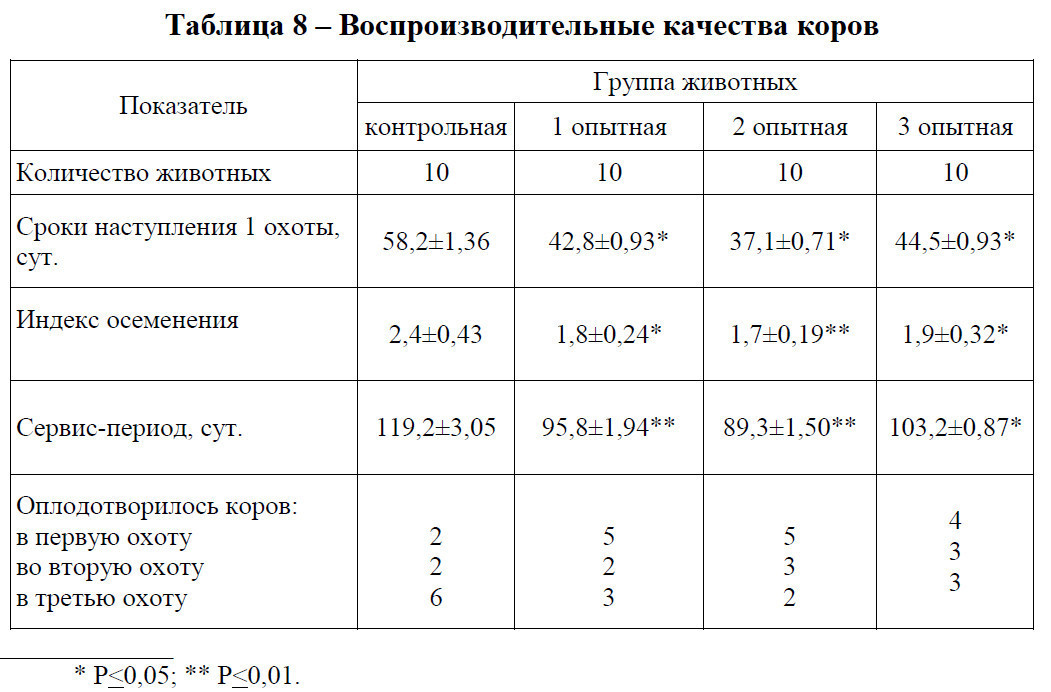

Анализ заболеваемости и воспроизводительных способностей подопытных коров представлены в таблице 7 и 8.

У животных контрольной группы сроки отделения плодных оболочек составили в среднем 11,9±1,02 ч, в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах – 6,2±0,58, 5,5±0,66 и 7,1±0,62 ч, что ниже на 5,7, 6,4 и 4,8 ч соответственно. При этом у трех коров контрольной группы и одной коровы 3-й опытной группы отмечено задержание последа, а у животных 1 и 2 опытных групп данная патология не встречалась.

Замедленное восстановление матки после родов диагностировано у трех коров контрольной группы посредством УЗИ и явных клинических признаков, а именно истечением лохий на 14 сутки и в последующем. Субинволюция матки также была выявлена у трех коров в контрольной и 3-й опытной группах, у двух в 1-й опытной группе, и у одной коровы во 2-й.

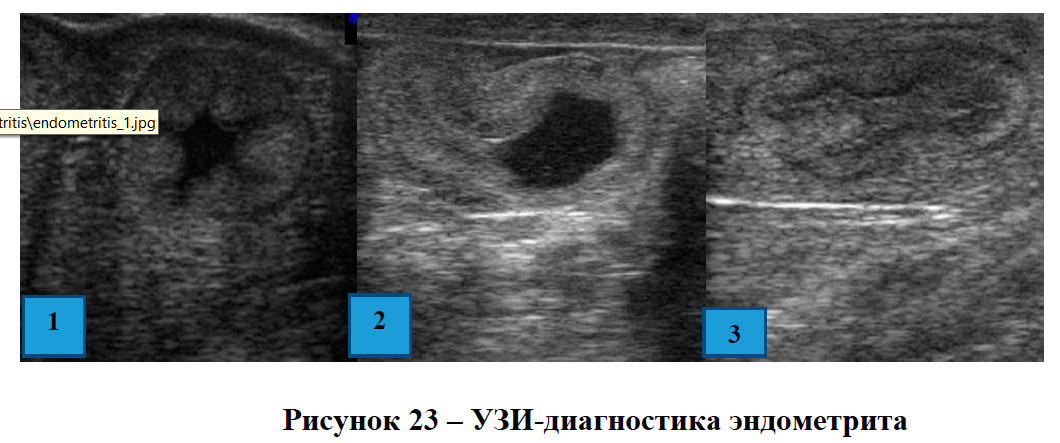

В результате задержания последа у двух коров контрольной группы выявлен острый катаральный послеродовой эндометрит на пятые сутки после отела, который прогрессировал в гнойно-катаральный (Рис. 23 (2, 3)). В 1-й и 3й опытной группах зарегистрировано по 1 случаю слизисто-катарального воспаления эндометрия, у коровы 1-ой опытной группы спустя месяц после отела диагностировали хронический эндометрит (Рис.23 (1)). У коров 2-ой опытной группы патологии матки вовсе исключались.

После отела в молозиве двух коров контрольной группы количество соматических клеток превышало 500 тыс. в 1 см3 молока, аналогичная ситуация наблюдалась во 2-ой и 3-й опытных группах, в 1-ой опытной группе выявлена одна корова с субклиническим маститом. При этом коров с клинически выраженным маститом (серозный мастит) за весь период проведения исследования среди всех групп – одна голова в контроле.

На пятые сутки после отела легкая форма субклинического кетоза (BHB – 1,2 – 2,5 ммоль/л) обнаружена во всех группах: в контрольной и 2-й опытной – по 2 коровы и по 1 корове в 1-й и 3-й опытных группах. Помимо этого, в контрольной группе выявлены две коровы с кетозом средней тяжести (BHB – 3,0 – 4,5 ммоль/л), при том, в опытных – показатель BHB не превышал 2,5 ммоль/л.

Следовательно, внутримышечная инъекция животным биопрепаратов PS- 2, Prevention-N-Е, ПДЭ и Е-селен предупреждала акушерско-гинекологические заболевания, а также развитие отрицательного энергетического баланса.

Первая половая охота у коров контрольной группы (58,2±1,36 сут.) наступала на 15,4, 21,1 и 13,7 сут. позже, нежели у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп. Зафиксировано явное снижение индекса осеменения коров 1-й (1,8±0,24), 2-й (1,7±0,19) и 3-й (1,9±0,32) опытных групп по сравнению с контролем (2,4±0,43) на 28 %, 32 % и 24 % соответственно. Время от отела до плодотворного осеменения у коров 1-й (95,8±1,94 сут.), 2-й (89,3±1,50 сут.) и 3- ей (103,2±0,87сут.) опытных групп было меньше, чем в контроле (119,2±3,05 сут.). В первую охоту в контрольной группе оплодотворились 20% коров, в 1-й и 2-й опытной – 50 и в 3-й опытной – 40%.

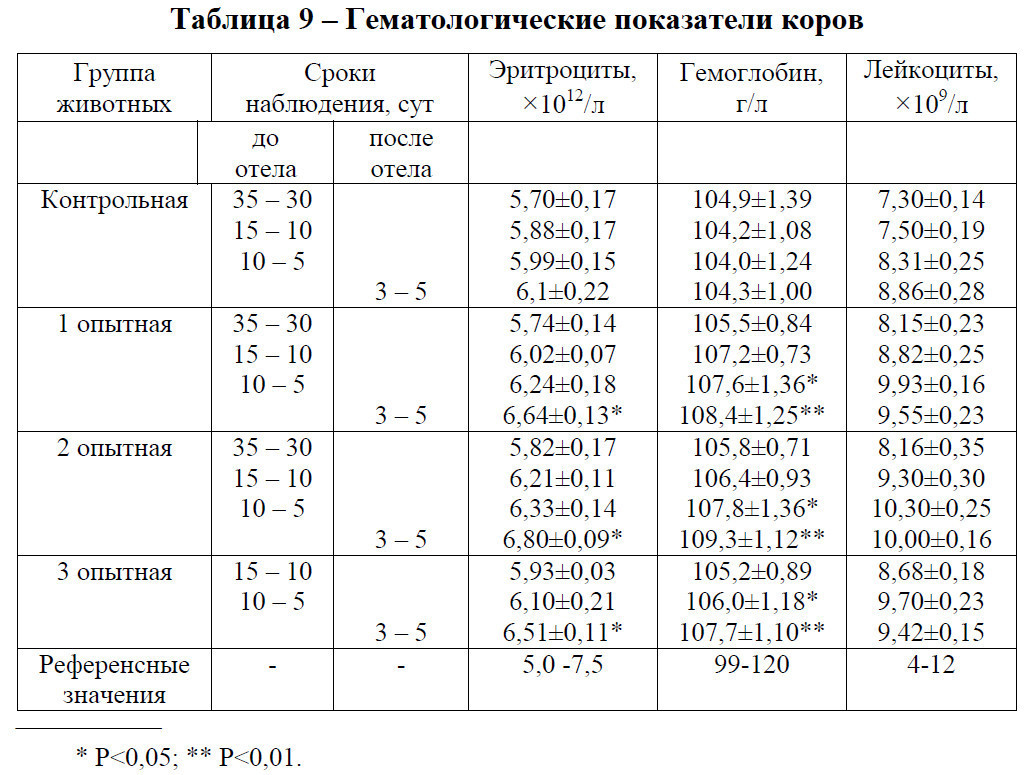

Морфологические показатели крови

Данные таблицы 9 свидетельствуют о превосходстве количества эритроцитов в крови коров1-й, 2-й и 3-й опытных групп над контрольными за 35-30 суток до отела – на 0,7 и 1,0 %, 15-10 суток до отела – на 2,4,5,6 и 0,9%, 10-5 суток до отела – на 4,2,5,7 и 1,8 %. На завершающем этапе исследования (3-5 сутки после отела) число эритроцитов в крови коров 1-й (6,64±0,13×1012/л), 2-ой (6,80±0,09×1012/л) и 3-ей (6,51±0,11×1012/л) опытных групп было выше, нежели в контрольной (6,1±0,22×1012/л) на 8,9 %, 11,5 и 6,5 % соответственно (Р<0,05). Разница в количестве этих форменных элементов в крови коров опытных групп была незначительной (Р>0,05), но в крови животных 2-й опытной группы эритроцитов было больше на 0,08×1012/л за 30-25 суток до отела, на 0,19×1012/л – за 15-10 суток до отела, на 0,09х1012/л – за 10-5 суток до отела и на 0,16х1012/л – на 3-5 сутки после отела по сравнению с 1-й опытной группой.

За 35-30 суток до отела уровень гемоглобина у коров всех групп находился практически на одном уровне: контрольная группа – 104,9±1,39 г/л, 1-ая опытная – 105,5±0,84 г/л, 2-ая опытная – 105,8±0,71 г/л. Спустя 20 суток животные1-й, 2-й и 3-й опытных групп превосходили сверстниц в контроле по концентрации гемоглобина на 2,8, 3,0 и 1,0% соответственно (Р>0,05).

Подобная закономерность прослеживалась на протяжении всего исследования, и в итоге содержание гемоглобина у коров указанных опытных групп на 3-5 сутки после отела оказалось выше на 3,9, 4,8 и 3,3 % (Р<0,05- 0,01) соответственно, чем в контроле. Следует отметить, что у коров контрольной группы к отелу количество гемоглобина незначительно уменьшилось с 104,9±1,39 г/л до 104,0±1,00 г/л, в то время как у коров, которым применялись препараты, уровень гемоглобина возрастал по мере приближения отела.

Итак, иммунокоррекция организма коров отечественными препаратами способствует активизации гемопоэза и, как следствие, повышению количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови глубокостельных и новотельных коров.

Не менее важным гематологическим показателем крови является уровень белых кровяных клеток. У коров контрольной группы число лейкоцитов возрастало в период исследований с 7,30±0,14 до 8,86±0,25×109/л, а у сверстниц 1-й, 2-й и 3-й опытных групп увеличивалось с 8,15±0,23 до 9,93±0,16×109/л, с 8,16±0,35 до 10,30±0,25×109/л и с 8,68±0,18 до 9,70 ±0,23×109/л соответственно. Если количество лейкоцитов в крови коров контрольной группы через 3-5 суток после отела повышалось на 0,55×109/л (т.е. на 0,9 %), то в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах, наоборот, уменьшалось на 0,38×109/л (т.е. на 3,8 %), 0,30×109/л (или на 2,9 %) и на 0,28×109/л (или на 2,8 %) соответственно. Установленная динамика количества лейкоцитов в крови коров на фоне внутримышечной инъекции биопрепаратов свидетельствует об активизации клеточных факторов неспецифической защиты организма.

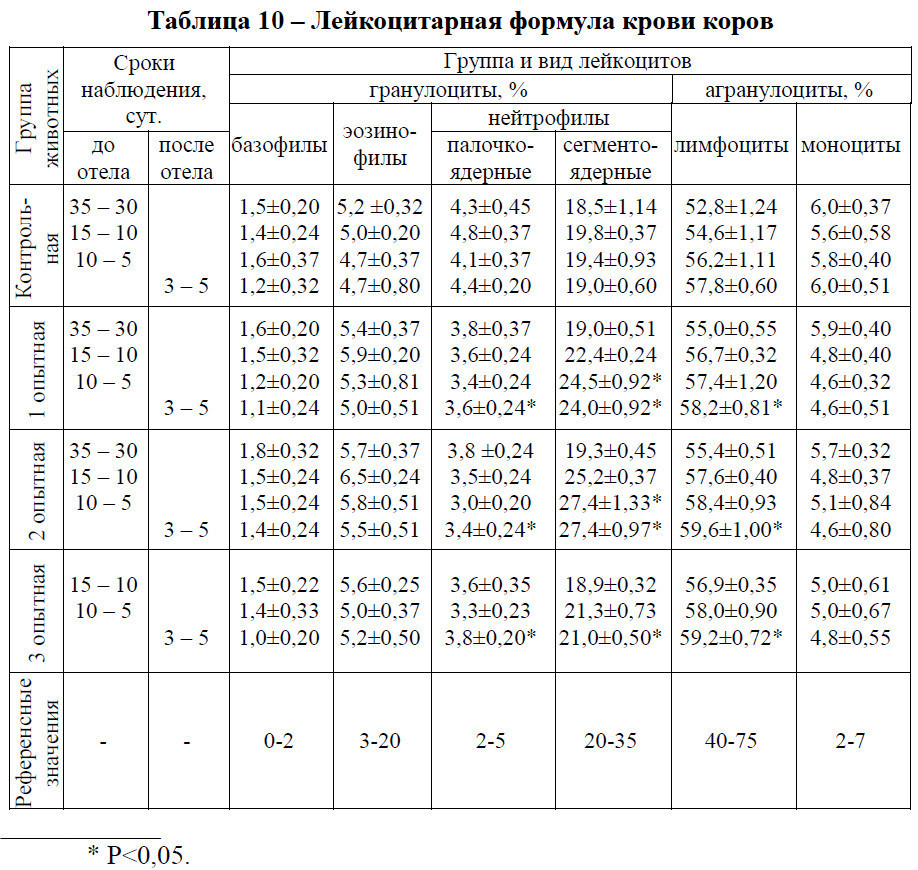

Анализ лейкоцитарной формулы (таблица 10) показал, что количество базофилов варьировало в крови глубокостельных и новотельных коров в узком диапазоне: в контроле – с 1,2±0,32 до 1,6±0,37 %, в 1-й опытной группе – с 1,1±0,24 до 1,2±0,20 %, во 2-й опытной группе – с 1,4±0,24 до 1,8±0,32 %, в 3-й опытной – с1,0±0,20 до 1,5±0,22 %.

Количество эозинофилов в

крови животных опытных групп было выше по сравнению с контролем за 35-30 суток

до отела на 0,2 и 0,5 %, 15-10 суток до отела – на 0,9%, 1,5 % и 0,6%, 10-5

суток до отела – на 0,6%,1,1и 0,3% и через 3-5 суток после отела – на 0,3%, 0,8

и 0,5 % соответственно. Если число эозинофилов в крови коров 1-й и 2-й опытных

групп повышалось в последний период стельности за 35-30 – 15-10 суток до отела

с 5,4±0,37 до 5,9±0,20 % и с 5,7±0,37 до 6,5±0,20 %, то за 10-5 суток до отела

отмечено понижение указанных гранулоцитов в 1-ой опытной группе до 5,0±0,51 %,

2-ой – до 5,5±0,51 % и 3-й до 5,2±0,50 %. Дальнейшее снижение числа эозинофилов

наблюдается

и на 3-5 сутки после отела в крови коров опытных групп: 1-й и 2-й

на 0,3%, 3-й на 0,2 %.

В связи с тем, что эозинофилы принято считать стресс-тестирующим фактором, то снижение их количества подтверждает сущность отела как технологического стресса для коров. Но следует отметить, что у животных, которым применялись Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е-селен, количество эозинофилов было выше, чем у контрольных сверстниц, что способствовало более мягкому течению стрессового периода.

Установлено, что содержание палочкоядерных форм нейтрофилов в крови коров контрольной, 1-й, 2-й и 3-й опытных групп последовательно снижалось к отелу, а именно в период за 35-30 – 10-5 суток до отела с 4,3±0,45 до 4,1±0,37 %, с 3,8±0,24 до 3,4±0,37 %, с 3,8±0,20 до 3,0±0,24 % и с 3,6±0,23% до 3,3±0,35% соответственно. Следует констатировать тот факт, что содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп было ниже, нежели в контроле: за 35-30 суток до отела – на 0,5 и 0,5 %, за 15-10 суток до отела – на 1,2, 1,3 и 1,2 %, за 10-5 суток до отела – на 0,7, 1,1, 0,8 %, и на 3-5-е сутки после отела – на 0,8 %, 1,0 и 0,6 % (Р<0,05) соответственно.

В

динамике сегментоядерных нейтрофилов в крови подопытных коров до и после отела

не выявлено определенной закономерности. Однако количество этих форм нейтрофилов в крови животных 1-й и 2-й опытных групп до отела оказалось выше,

чем в контроле: за 30-25 суток до отела на 0,5 и 0,8 %, за 15-10 суток до отела

– на 2,6%, 5,4 % и 1,5 %, за 10-5 суток до отела – на 5,1, 8,0 и 1,9 %, а через 3-5 суток после отела – на 5,5, 8,9 и 2,5 % (Р>0,05) соответственно. В

контрольной группе на 3-5 сутки после отела отмечается снижение числа

сегментоядерных нейтрофилов на 0,9%, в то время как

в опытных группах

количество этих клеток продолжало расти, но оставалось в пределах нормы.

Вышеуказанные качественные изменения свидетельствуют о сдвиге нейтрофильного ядра вправо. Зрелые нейтрофилы, обладающие выраженным фагоцитозом, являются ведущим звеном клеточного фактора неспецифической резистентности организма.

Количество лимфоцитов в крови животных 1-й, 2-й и 3-й опытных групп за весь период исследований было выше, чем в контроле: за 35-30 суток до отела – на 2,2 и 2,6 %, за 15-10 суток до отела – на 2,1, 3,0 и 2,3 %, за 10-5 суток до отела – на 1,2, 2,2 и 1,8% и через 3-5 суток после отела – на 0,4, 1,8 % и 1,4 % (Р<0,05) соответственно. Указанные выше качественные изменения лимфоцитов позволяют сделать вывод о положительном эффекте использованных биопрепаратов.

Количество моноцитов в крови животных за период исследований варьировало в следующих диапазонах: 1-й опытной группы – с 5,9±0,40 % до 4,6±0,51 %, 2-ой – с 5,7±0,32 % до 4,6±0,80 %, 3-й – с 5,0±0,61 % до 4,8±0,55 %. Показатели числа моноцитов контрольной группы превосходили опытные на всех сроках наблюдения, максимальная разница отмечена на 3-5 сутки после отела, где количество незернистых лейкоцитов в крови коров контрольной группы были выше, чем у 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 1,4%, 1,4% и 1,2%, однако установленные изменения были недостоверными.

Нами установлено, что использование Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е- селен в профилактической схеме стельных и новотельных коров способствует улучшению гемопоэза, активизации клеточных факторов неспецифической резистентности, снижению воздействия отела как техногенного стресса, что подтверждается физиологическим лейкоцитозом, эозинопенией, умеренной нейтропенией со сдвигом ядра вправо и лимфоцитозом, при этом наибольший эффект достигается при использовании Prevention-N-Е.

Биохимические показатели крови

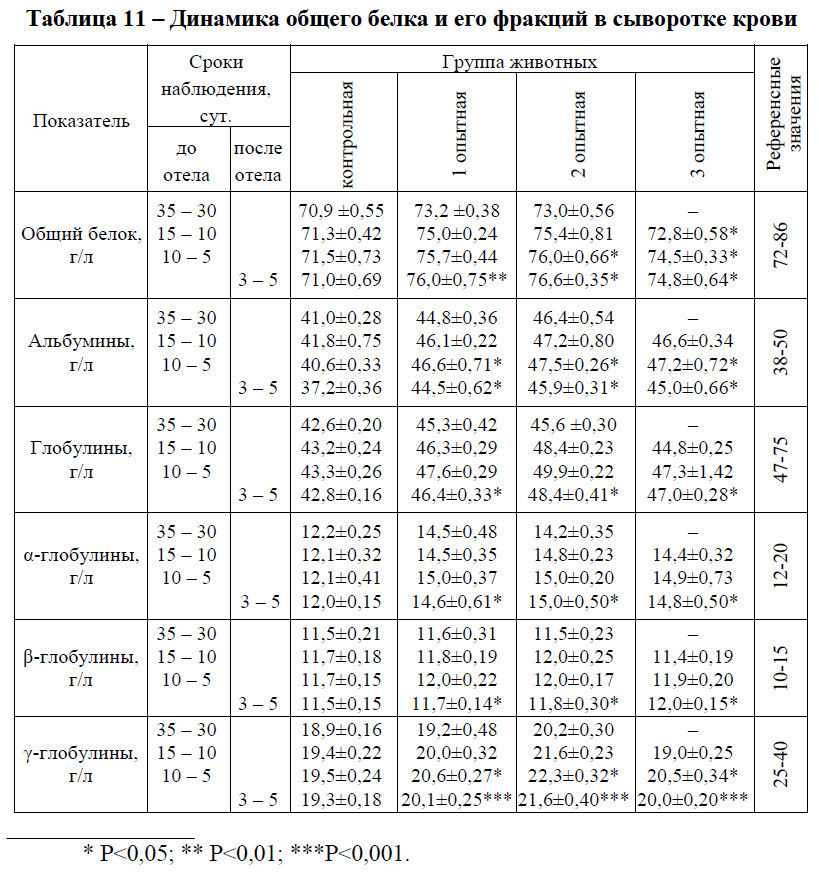

Лабильные белки сыворотки крови играют важную роль в организме в качестве пластического материала клеток и формируют гуморальный иммунитет. Концентрация общего белка для крупного рогатого скота в норме варьирует в пределах 72-86 г/л.

Сравнительные исследования биохимических и иммунобиологических показателей крови у подопытных коров показали, что содержание общего белка в течение всего периода наблюдения в контрольной группе было ниже нормативных значений. За 35-30 суток до отела в сыворотке крови от коров 1-й и 2-й опытных групп содержалось общего белка 73,2 ±0,38 г/л и 73,0±0,56 г/л соответственно, что оказалось больше, чем в контроле (70,9 ±0,55 г/л) на 2,3 г/л (3,2 %) и 2,1 г/л (2,9 %). По мере приближения отела концентрация общего белка в крови животных возрастала, так, за 10-5 суток до отела уровень белка 1й, 2-й и 3-й опытных групп составил 75,7 ±0,44 г/л, 76,0 ±0,66 г/л и 74,5 ±0,3 3 г/л соответственно, а в контрольной группе (71,5±0,73 г/л) указанный показатель был достоверно ниже на 4,2 г/л, 4,5 г/л и 3,0 г/л или на 5,8 %, 6,3 % и 4,2 % (Р<0,05). Установленная закономерность отслеживалась и после отела. Содержание общего белка в сыворотке крови коров контрольной группы после отела понизилось на 0,5 г/л (до 71,0±0,69 г/л), в то время как в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах наоборот увеличилось на 0,3 г/л, 0,6 г/л и 0,3 г/л соответственно. Достоверно значимая разница между контрольной и опытными группами составила: 1-й опытной – 5,0 г/л (7 %), 2-й – 5,6 г/л (7,9 %) и 3-й – 3,8 г/л (5,4 %), Р<0,05-0,01.

Из результатов исследований следует, что препараты Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е-селен стимулируют синтез белка в организме.

Нами были изучены следующие белковые фракции: альбумины и глобулины (а, в, Y - глобулины). Основная функция альбуминов заключается в поддержании онкотического давления клеток и транспорте веществ. Нормативное значение альбуминов в сыворотке крови для крупного рогатого скота находится в пределах 38-50 г/л. Содержание альбуминов в крови коров контрольной группы (41,0±0,28 г/л) за 35-30 суток до отела было ниже по сравнению с 1-й (44,8±0,36 г/л) и 2-й (46,4±0,54 г/л) опытными группами на 3,8 г/л (9,3 %) и 5,4 г/л (13,2 %) соответственно. По мере приближения отела у коров опытных групп количество альбуминов увеличивалось и к 10-5 суткам до отела достигло в 1-й опытной группе – 46,6±0,71 г/л, во 2-й – 47,5±0,26 и в 3-й – 47,2±0,72 г/л, а в контрольной группе, наоборот, отмечено снижение до 40,6±0,33 г/л, это ниже опытных показателей на 6,0 г/л, 6,9 г/л и 6,6 г/л соответственно (Р<0,05). После отела содержание альбуминов у контрольных животных было пониженным – 37,2±0,36 г/л. У коров опытных групп также произошло уменьшение количество данной фракции белка после отела, но они по-прежнему превосходили контрольных сверстниц на 7,3 г/л, 8,7 и 7,8 г/л или на 19,6 %, 23,4 % и 20,9 % соответственно (Р<0,05).

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности включения биопрепаратов Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е-селен в технологическую карту профилактических мероприятий стельным и новотельным коровам, так как они стимулируют выработку альбуминов, которые необходимы как плоду, так и организму коров-матерей.

Общее

количество глобулинов в сыворотке крови контрольных животных до отела

варьировало в узком диапазоне с 42,6±0,20 г/л до 43,3±0,26 г/л, а в 1-й, 2-й и

3-й опытных группах оно возрастало с 45,3±0,42 до 47,6±0,29 г/л, с 45,6 ±0,30

до 49,9±0,22г/л и с 44,8±0,25 до 47,3±1,42 г/л соответственно. После отела у

всех животных выявлено снижение числа глобулинов, и на 3-5 сутки после отела их

уровень составил соответственно 42,8±0,16 г/л, 46,4±0,33 г/л, 48,4±0,41 г/л и

47,0±0,28 г/л. Следует учесть, что у коров опытных групп концентрация

глобулинов была выше контрольных значений

на 3,6 г/л (8,4 %), 5,6 г/л (13 %) и

4,2 г/л (9,8 %) (Р<0,05).

Содержание α-глобулинов в сыворотке крови подопытных животных на всех этапах наблюдения имело несущественные различия. Исследуемая фракция белка изменялась в узких пределах: в контрольной группе от 12,2±0,25 до 12,0±0,15 г/л, в 1-й опытной группе от 14,5±0,48 до 15,0±0,37 г/л, во 2-й – от 14,2±0,35 до 15,0±0,50 г/л и в 3-й опытной группе от 14,4±0,32 до 14,9±0,73 г/л, при этом разница была недостоверной.

Подобная ситуация прослеживалась и в динамике β-глобулинов сыворотки крови животных всех групп. При этом диапазон колебаний составил в контроле 11,5±0,21 – 11,7±0,18 г/л, в 1-й опытной – 11,6±0,31 – 12,0±0,22 г/л, во 2-й опытной – 11,5±0,23 – 12,0±0,25 г/л и в 3-й опытной группе – 11,4±0,19 – 12,0±0,55 г/л (Р>0,05).

До отела концентрация γ-глобулинов в сыворотке крови контрольных животных медленно возрастала с 18,9±0,16 до 19,5±0,24 г/л, то есть на 0,6 г/л. В опытных группах рост количества γ-глобулинов был значительнее: в 1-й опытной группе с 19,2±0,48 до 20,6±0,27 г/л (на 1,4 г/л), во 2-й – с 20,2±0,30 до 22,3±0,32 г/л (на 2,1 г/л) и в 3-й опытной группе с 19,0±0,25 до 20,5±0,34 г/л (на [1] Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001.

1,5 г/л). Однако после отела у животных всех групп наблюдается снижение показателя в контроле на 0,2 г/л, в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах на 0,5 г/л, 0,7 и 0,5 г/л соответственно. Но при этом опытные животные превосходили контрольных сверстниц по содержанию γ-глобулинов в сыворотке крови на 0,8 г/л, 2,3 г/л и 0,7 г/л или на 4,1 %, 12,0 % и 3,6 % соответственно (Р<0,001).

Уменьшение количества γ-глобулинов у коров после отела, возможно, связано с активной выработкой лактоглобулинов молозива, необходимых для формирования колострального иммунитета у новорожденных телят. Таким образом, достоверное увеличение концентрации γ-глобулинов в сыворотке крови животных опытных групп под воздействием отечественных биопрепаратов свидетельствует о стимуляции гуморального звена неспецифической резистентности.

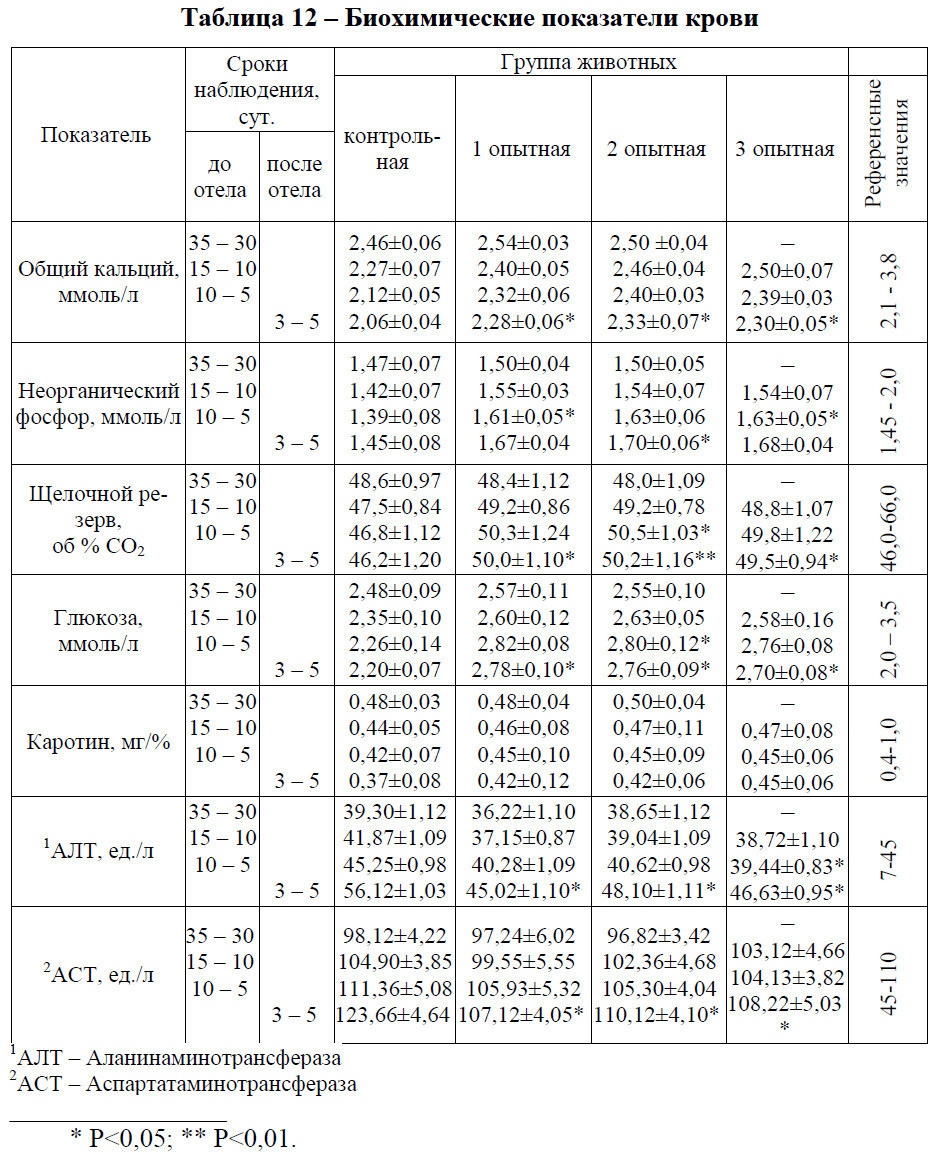

В таблице 12 приведены основные показатели углеводно-витаминно-минерального обмена и кислотно-щелочного состояния организма стельных и новотельных коров. На начальном этапе наблюдений (за 35-30 суток до отела) концентрация общего кальция в сыворотке крови животных контрольной группы составила 2,46±0,06 ммоль/л, а в 1-й и 2-й опытных группах – 2,54±0,03 ммоль/л и 2,50 ±0,04 ммоль/л соответственно, что не противоречит нормативным значениям (2,1 – 3,8 ммоль/л).

Однако по мере приближения отела во всех подопытных группах наблюдается спад уровня общего кальция, в контрольной группе – с 2,46±0,06 до 2,12±0,05 ммоль/л, в 1-й опытной – с 2,54±0,03 до 2,32±0,06 ммоль/л, во 2-й – с 2,50 ±0,04 до 2,40±0,03 ммоль/л и в 3-й опытной группе – с 2,50±0,07 до 2,39±0,03 ммоль/л, то есть на 0,34 ммол/л, 0,22 ммоль/л, 0,10 ммоль/л и 0,11 ммоль/л соответственно. После отела тенденция к снижению общего кальция в сыворотке крови всех животных сохранилась. На 3-5 сутки после отела уровень указанного показателя минерального обмена был выше по сравнению с контролем в 1-й опытной группе на 0,22 ммоль/л (10,7 %), во 2-й опытной группе на 0,27 ммоль/л (13 %) и в 3-й – на 0,24 ммоль/л (11,6 %) (Р<0,05).

Уровень

неорганического фосфора в сыворотке крови животных контрольной группы до отела

снижался с 1,47±0,07 до 1,39±0,08 ммоль/л, т.е. на 0,8 ммоль/л (5,4%), в то

время как у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп отмечено увеличение данного

показателя минерального обмена на 0,11 ммоль/л, 0,13 ммоль/л, 0,09 ммоль/л

или на 7,3 %, 8,6 % и 5,8 % соответственно. Необходимо

подчеркнуть, что к отелу опытные животные превосходили контрольных сверстниц по

концентрации неорганического фосфора на 15,8 %, 17,2 и 17,2 % соответственно.

Через 3-5 суток после отела зарегистрировано увеличение концентрации общего

фосфора в сыворотке крови подопытных животных. Максимальный уровень

исследуемого показателя наблюдался во 2-ой опытной группе –

1,70±0,06 ммоль/л,

что выше, чем в контроле (1,45±0,08) на 17,2 %, а 1-я и 3-я опытные группы

превосходили контрольную на 15,2 % и 15,8 % (Р<0,05).

Полученные результаты позволяют сделать заключение о благоприятном воздействии апробированных препаратов на минеральный обмен организма, так как выявлено достоверное повышение уровня общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови стельных и новотельных коров.

Определение показателя резервной щелочности крови имеет значение при определении кислотно-щелочного равновесия и его сдвига в организме в сторону алкалоза или же ацидоза. Для крупного рогатого скота установлены нижняя и верхняя границы нормы щелочного резерва в пределах 46,0-66,0 об % СО2. Из полученных нами данных следует, что резервная щелочность плазмы крови коров контрольной группы изо дня в день снижалась с начала наблюдения (35-30 суток до отела) к его завершению (3-5 сутки после отела) с 48,6±0,97 до 46,2±1,20 об % СО2. Изучаемый показатель кислотно-щелочного равновесия организма у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп возрастал с первых дней наблюдения до отела с 48,4±1,12 до 50,3±1,24 об % СО2, с 48,0±1,09 до 50,5±1,03 об % СО2 и с 48,8±1,07 до 49,8±1,22 об % СО2 соответственно.

После отела (на 3-5 сутки) резервная щелочность плазмы крови снизилась в опытных группах: на 0,3 об % СО2 и составила 50,0±1,10 об % СО2 – в 1-й, 50,2±1,16 об % СО2 – во 2-й и 49,5±0,94 об % СО2 – в 3-й. У коров контрольной группы щелочной резерв уменьшился до 46,2±1,20 об % СО2, что достигает нижней границы нормы и риск выявления ацидоза возрастает. Животные опытных групп после отела превосходили контрольных по данному показателю на 3,8, 4,0 и 3,3 об % СО2 (то есть на 8,2%, 8,7 % и 7,1 %) соответственно.

Таким образом, инъекции биопрепаратов Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е- селен глубокостельным коровам препятствовали сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза, по сравнению с контрольной группой, которым биопрепараты не применялись, повышая уровень резервной щелочности крови и, тем самым, стимулируя буферные системы организма.

Глюкоза

является основным показателем углеводного обмена. Концентрация глюкозы в крови

коров контрольной группы понижалась в период опыта с 2,48±0,09 до 2,20±0,07

ммоль/л. У коров опытных групп, наоборот, до отела наблюдалось увеличение

уровня глюкозы: в 1-й опытной группе – с 2,57±0,11 до 2,82±0,08 ммоль/л, во 2-й

– с 2,55±0,10 до 2,80±0,12 ммоль/л, в 3-й – с 2,58±0,16 до 2,76±0,08 ммоль/л.

Но после отела (на 3-5 сутки) было отмечено снижение этого показателя на 0,4

ммоль/л в 1-й и 2-й опытных группах и на 0,6 ммоль/л в 3-й опытной группе.

Необходимо отметить, что на протяжении всего исследования концентрация глюкозы

в крови животных контрольной группы была ниже, нежели в опытных группах, и

после отела эта разница составила

в 1-й опытной группе – 0,58 ммоль/л (26,4 %),

во 2-й – 0,56 ммоль/л (25,5 %) и в 3-й – 0,50 ммоль/л (22,7 %), Р<0,05.

Следовательно, трехкратные внутримышечные инъекции биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е, а также однократное введение тканевого препарата ПДЭ в комплексе с витаминно-минеральным препаратом Е-селен способствуют стимуляции углеводного обмена, о чем свидетельствует увеличение уровня глюкозы в крови опытных животных.

Каротин является провитамином (биохимическим предшественником витамина А) и его нормативное значение для крупного рогатого скота равно 0,4-1,0 мг/%. В нашем исследовании у всех подопытных животных наблюдалось снижение уровня каротина в сыворотке крови до и после отела. В контрольной группе содержание каротина в крови уменьшалось с 0,48±0,03 до 0,37±0,08 мг/%, в 1-й опытной – с 0,48±0,04 до 0,42±0,12 мг/%, во 2-й – с 0,50±0,04 до 0,42±0,06 мг/% и в 3-й – с 0,47±0,08 до 0,45±0,06 мг/%. Как видно из результатов исследования, после отела у контрольных животных отмечается гипокаротинемия (0,37±0,08 мг/% при норме не ниже 0,4 мг/%), в то время как опытные животные имеют значения выше контрольных на 0,5 мг/%, 0,5 и 0,8 мг/%. Однако разница между показателями контрольной и опытных групп недостоверная, а значит, апробируемые препараты не оказывали влияния на синтез данного провитамина в организме стельных коров.

При исследовании морфофункционального состояния стельных и новотельных коров по биохимическим показателям крови нами установлена общая закономерность – уровень ферментов АЛТ и АСТ в сыворотке крови подопытных коров непрерывно возрастал и был выше референсных значений.

За 35-30 суток до отела уровень цитолитического фермента АЛТ у животных контрольной группы был равен 39,30±1,12 ед./л, что выше, чем в 1-й и 2-й опытной группах на 3,08 и 0,65 ед./л соответственно. Непосредственно перед отелом концентрация аланинаминотрансферазы составила в 1-й опытной группе – 40,28±1,09 ед./л, во 2-й – 40,62±0,98 ед./л и в 3-й – 39,44±0,83 ед./л, что ниже по сравнению с контрольными значениями на 4,97 ед./л, 4,63 и 5,81 ед./л соответственно. Уровень АЛТ после отела был достоверно ниже у коров опытных групп на 11,1, 8,02 и 9,49 ед./л или на 19,8, 14,3 и 17 % соответственно (Р<0,05), нежели в контрольной группе.

Концентрация аспартатаминотрансферазы на протяжении всего исследования возрастала в контрольной группе с 98,12±4,22 до 123,66±4,64 ед./л (на 25,54 ед./л ), в 1-й опытной группе с 97,24±6,02 до 107,12±4,05 ед./л (на 9,88 ед./л), во 2-й опытной – с 96,82±3,42 до 110,12±4,10 ед./л (на 13,3 ед./л) и в 3-й опытной – с 103,12±4,66 до 108,22±5,03 ед./л (на 5,1 ед./л). На 3-5 сутки после отела уровень АСТ у коров контрольной группы был выше опытных показателей на 16,54 ед./л, 13,54 ед./л, 15,54 ед./л или на 13,4%, 11,9% и 12,5% соответственно (Р<0,05).

Установленное нами увеличение активности аминотрансфераз в сыворотке крови стельных и новотельных коров контрольной группы служит сигналом о начальном повреждении печеночной ткани. При этом PS-2 и ПДЭ+Е-селен в большей степени оказывали нормализующее воздействие на синтез трансфераз.

Результаты биохимических исследований проб крови позволяют сделать вывод, что внутримышечные инъекции биопрепаратов PS-2 и Prevention-N-Е в дозе 10,0 мл за 45-40, 25-20, 15-10 суток до отела, а также подкожная инъекция ПДЭ в дозе 20,0 мл и внутримышечная – Е-селен в количестве 10,0 мл за 20 суток до отела, стимулируют неспецифическую защиту организма к неблагоприятным факторам среды в условиях эколого-технологического прессинга, нормализуют метаболизм и активизируют деятельность буферных систем, при более выраженном соответствующем эффекте Prevention-N-Е.

Неспецифическая резистентность организма

Кровь –

это буферная система, которая является жидкой соединительной тканью внутренней

среды организма и отражает особенности физиологического состояния организма на

всех стадиях развития. Для более детальной оценки естественной резистентности

в период стельности и после отела изучение лишь биохимических и морфологических

показателей крови мы посчитали недостаточным, и провели исследование

фагоцитарной, лизоцимной и бактерицидной активности крови,

а также концентрации

иммуноглобулинов за 35-30, 15-10, 10-5 суток до отела и на 3-5 сутки после

отела.

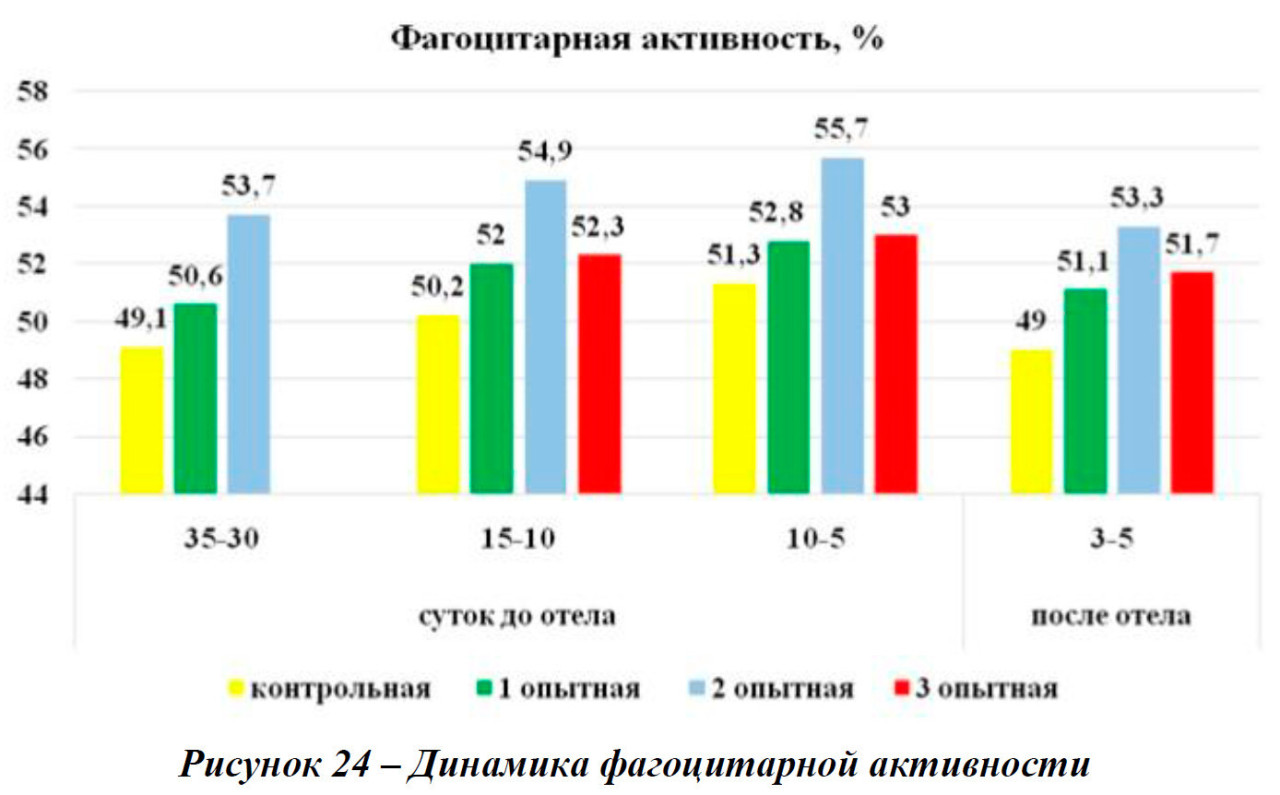

На диаграмме (рис. 24) видно, что фагоцитарная активность возрастала к завершению срока стельности. Так, в контрольной группе активность фагоцитов увеличилась с 49,1±1,95 % до 51,3±1,44 %, в 1-й опытной – с 50,6±0,92 до 52,8±1,32 %, 2-й опытной – с 53,7±1,47 до 55,7±1,25 % и в 3-й опытной группе – с 52,3±1,35 до 53,0±1,12 %. При этом разница между указанными величинами контрольной и опытных групп животных оказалась недостоверной и равнялась 1,8, 4,7, и 2,1 % (за 15-10 суток до отела) и 1,5, 4,4 и 1,7 % (за 10-5 суток до отела). На 3-5 сутки после отела произошло значительное снижение исследуемого показателя неспецифической резистентности.

Так, в контрольной группе фагоцитарная активность крови коров после отела составила 49,0 ±1,69 %, что ниже чем в 1-й опытной группе (50,8±2,22 %) на 2,1%, во 2-й (51,6±1,69 %) – на 4,3% и в 3-й (49,2±1,83%) – на 2,7% (Р<0,05).

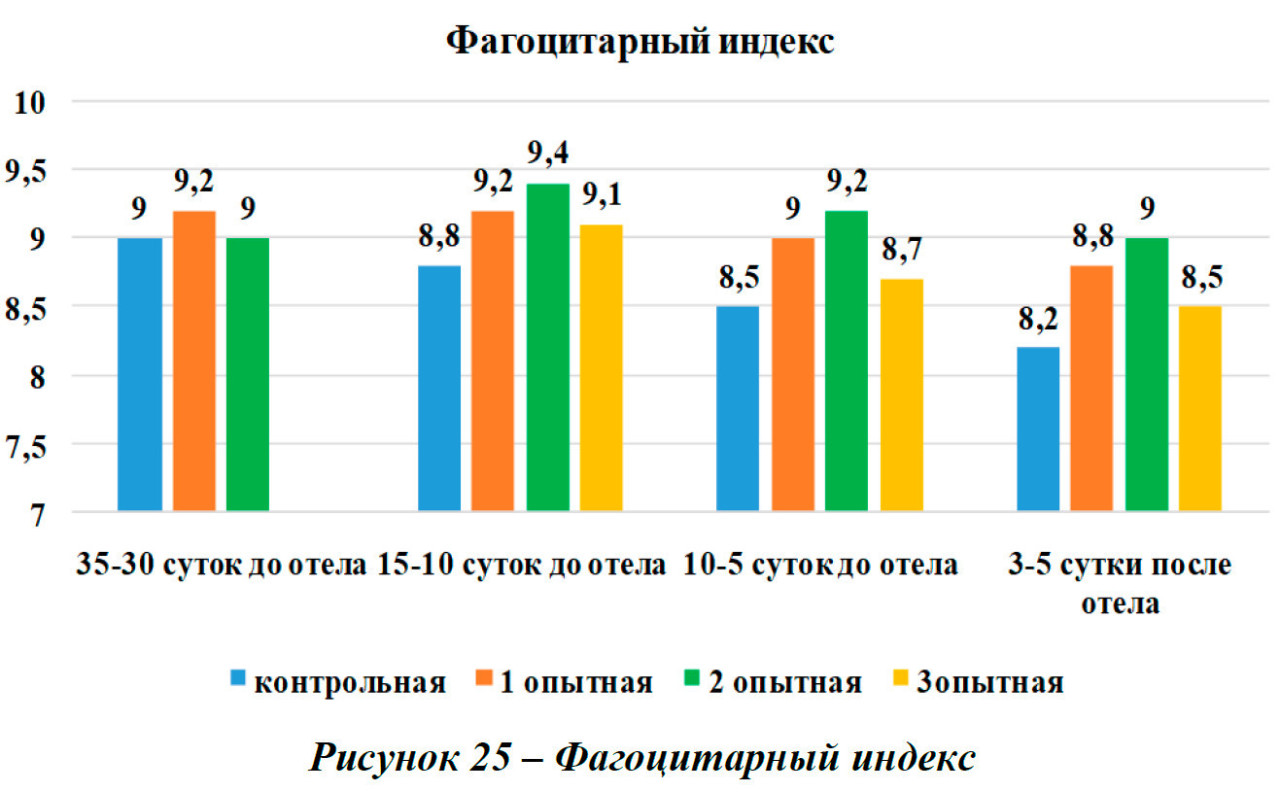

Фагоцитарный индекс, отражающий поглотительную способность лейкоцитов, в контрольной группе за весь период наблюдения имел склонность к снижению с 9,0±0,22 до 8,2±0,35. За 15-10 суток до отела животные 1-й опытной группы имели фагоцитарный индекс равный 9,2±0,24, 2-й опытной - 9,4±0,34 и 3-й – 9,1±0,50, что выше, чем у контрольных сверстниц на 0,4, 0,6 и 0,3 соответственно. Далее, на 10-5 сутки перед отелом произошло снижение данного показателя в 1-й и 2-й опытной группе на 0,2 и в 3-й опытной – на 0,4, а в контрольной группе – на 0,3, по сравнению со значениями за 15-10 суток до отела. После отела фагоцитарный индекс лейкоцитов в контрольной группе составил 8,2±0,35, что ниже, чем у животных 1-й опытной группы (8,8±0,22), на 0,6, 2-й опытной (9,0±0,28) – на 0,8 и 3-й опытной (8,5±0,34) – на 0,3.

Инъекции препаратов Prevention-N-Е, PS-2 и ПДЭ+Е-селен оказали благоприятное воздействие на переваривающую способность лейкоцитов.

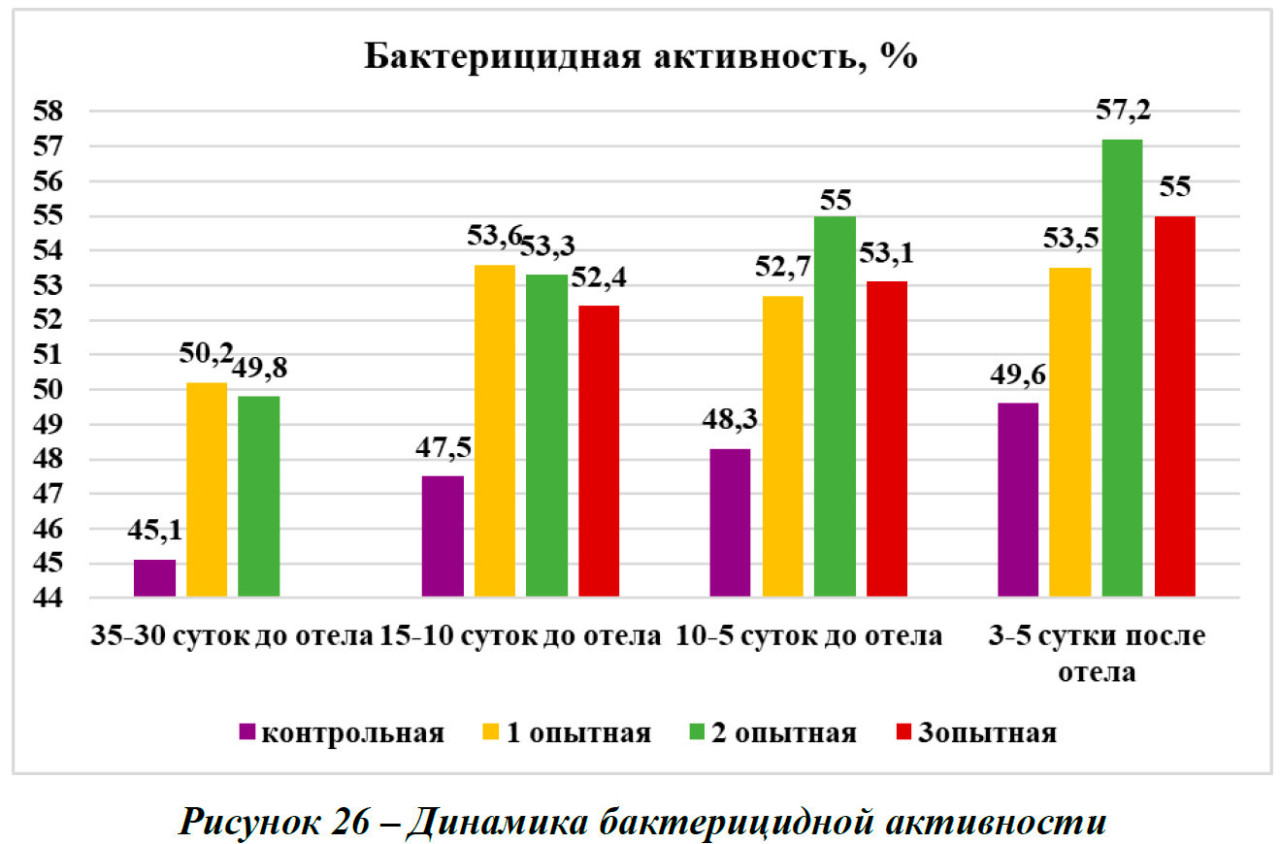

Бактерицидная активность сыворотки крови является не менее важным звеном естественной резистентности организма, так как сдерживает рост микроорганизмов.

Установлено, что бактерицидная активность сыворотки крови коров, которым применялись биопрепараты, уже после первой инъекции превосходила контрольную группу. Так, за 35-30 суток до отела показатель бактерицидной активности у коров 1-й (50,2±1,01 %) и 2-й (49,8±1,06 %) опытных групп был выше, чем в контрольной группе (45,1±0,89 %) на 5,1% и 4,7% соответственно (Р<0,05). К 10-5 суткам до отела максимальный показатель бактерицидной активности отмечен в сыворотке крови животных 2-й опытной группы – 55,0±0,95 %, что больше, чем в контрольной – на 6,7 %, 1-й опытной – на 2,3% и в 3-й опытной – на 1,9 % (Р<0,05).

После отела исследуемый показатель у коров контрольной группы был ниже, чем в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах на 3,9 %, 7,6 % и 5,4 % соответственно (Р<0,05). Тенденция к увеличению бактерицидной активности сыворотки крови коров подопытных групп на протяжении всего наблюдения связана с биологической потребностью их организма в предродовой и послеродовой периоды в предотвращении инфицирования репродуктивных органов.

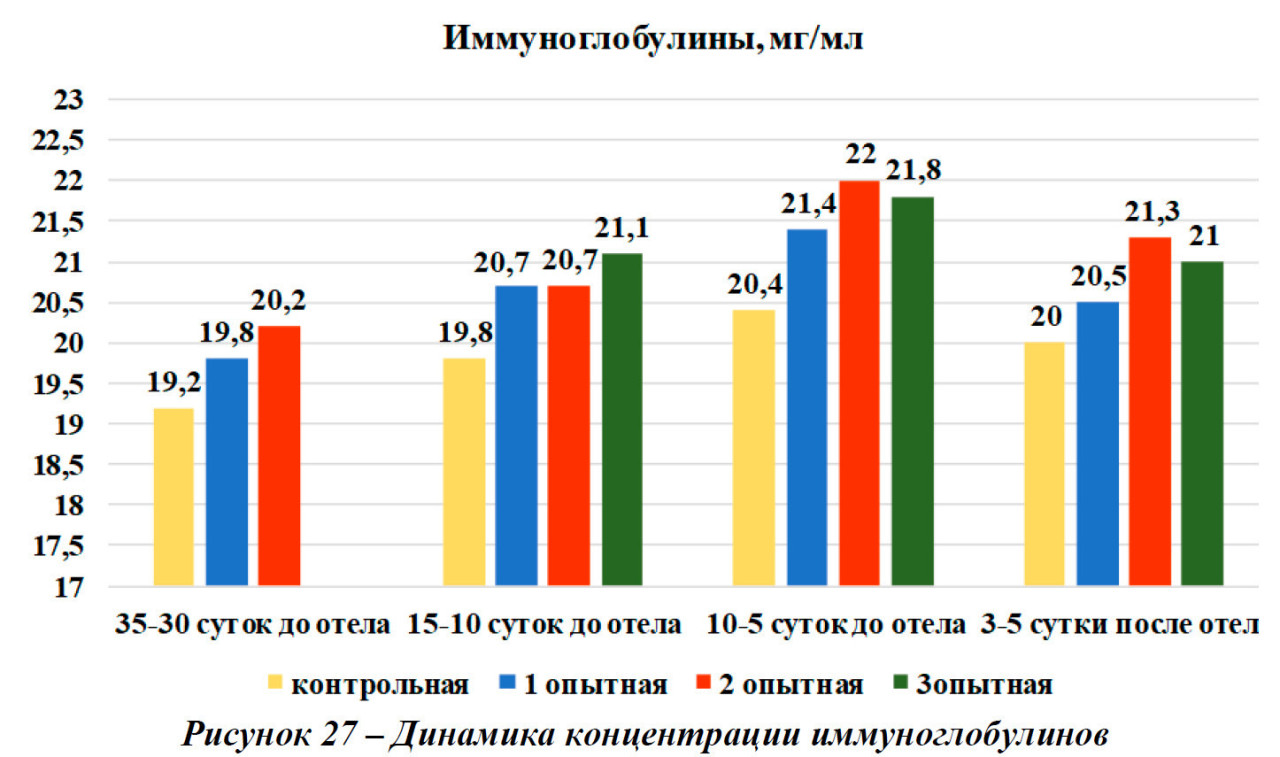

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови является важным показателем состояния гуморального иммунитета. В нашем исследовании уровень иммуноглобулинов у подопытных коров варьировал в узком диапазоне: в контрольной группе – с 19,2±0,52 до 20,4±0,54 мг/мл, в 1-й опытной группе – с 19,8±0,42 до 21,4±0,39 мг/мл, во 2-й опытной группе - с 20,2±0,44 до 22,0±0,55 мг/мл и в 3-й опытной группе – с 20,0±0,62 до 21,8±0,40 мг/мл. До отела количество иммуноглобулинов в сыворотке крови всех животных непрерывно возрастало, но на 3-5 сутки после отела наблюдалось их снижение: в контрольной группе – на 0,2 мг/мл, в 1-й, 2-й и 3-й опытных группах – на 0,9 мг/мл, 0,7и 0,8 мг/мл, по сравнению с предыдущими измерениями. Следует отметить, что после отела контрольные животные уступали по уровню иммуноглобулинов животным 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 0,5 мг/мл, 1,3 и 1,0 мг/мл или же на 2,5 %, 6,5 и 5 % соответственно.

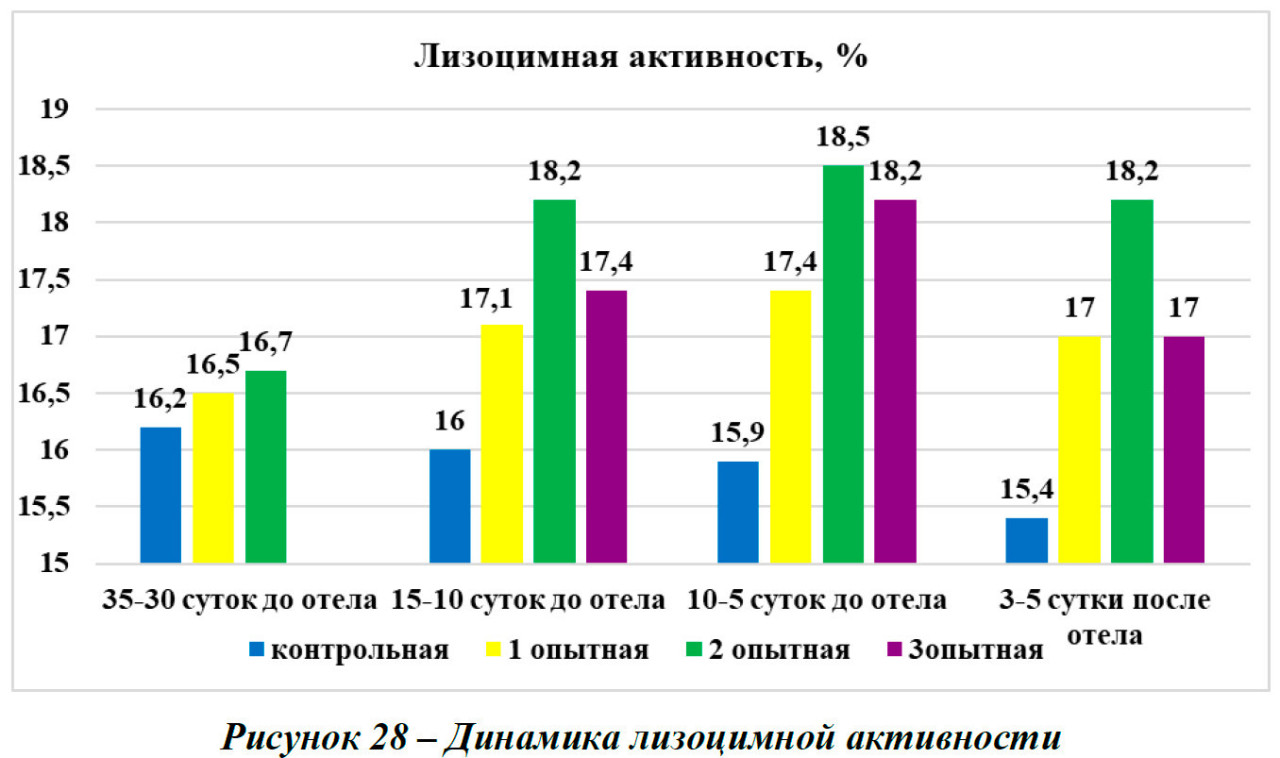

Лизоцимная активность плазмы крови – один из главных факторов, характеризующих неспецифическую резистентность организма. Такие клетки как моноциты, нейтрофилы и тканевые макрофаги способны вырабатывать фермент лизоцим при фагоцитозе. Лизоцимная активность плазмы крови является показателем состояния гуморальных и клеточных факторов резистентности.

Активность лизоцима в плазме крови стельных коров за 35-30 суток до отела в контрольной группе составила 16,2±0,34 %, в 1-й опытной – 16,2±0,54 % и во 2-й – 16,7±0,42 %. За 15-10 суток до отела в контрольной группе отмечен спад лизоцимной активности на 0,2 %, в 1-й и 2-й опытной группах данный показатель, наоборот, увеличился на 0,6 % и 1,5 % соответственно. Непосредственно перед отелом лизоцимная активность в плазме крови опытных животных продолжала расти и достигала в 1-й опытной – 17,4 ±0,62 %, во 2-й – 18,5±0,48 % и в 3-й опытной – 18,2 ±0,37 %, что выше в сравнении с контролем на 1,5 %, 2,6 % и 2,3 % соответственно (Р<0,001). После отела исследуемый показатель снизился у всех животных, но превосходство опытных групп над контрольной было очевидным: 1-й опытной – на 1,6 %, 2-й – 2,8 % и 3-й группы – на 1,6 % (Р<0,001).

Таким образом, исследование неспецифической резистентности организма животных по основным показателям: фагоцитарная активность лейкоцитов, лизоцимная активность плазмы крови, бактерицидная активность и концентрация иммуноглобулинов сыворотки крови показало, что применение биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен глубокостельным коровам повышает параметры естественной резистентности, тем самым подготавливает организм к родам и предотвращает послеродовые осложнения. Следует отметить, что именно комплексный препарат Prevention-N-E способен значительно повысить как клеточные, так и гуморальные факторы неспецифической резистентности.

Молочная продуктивность коров

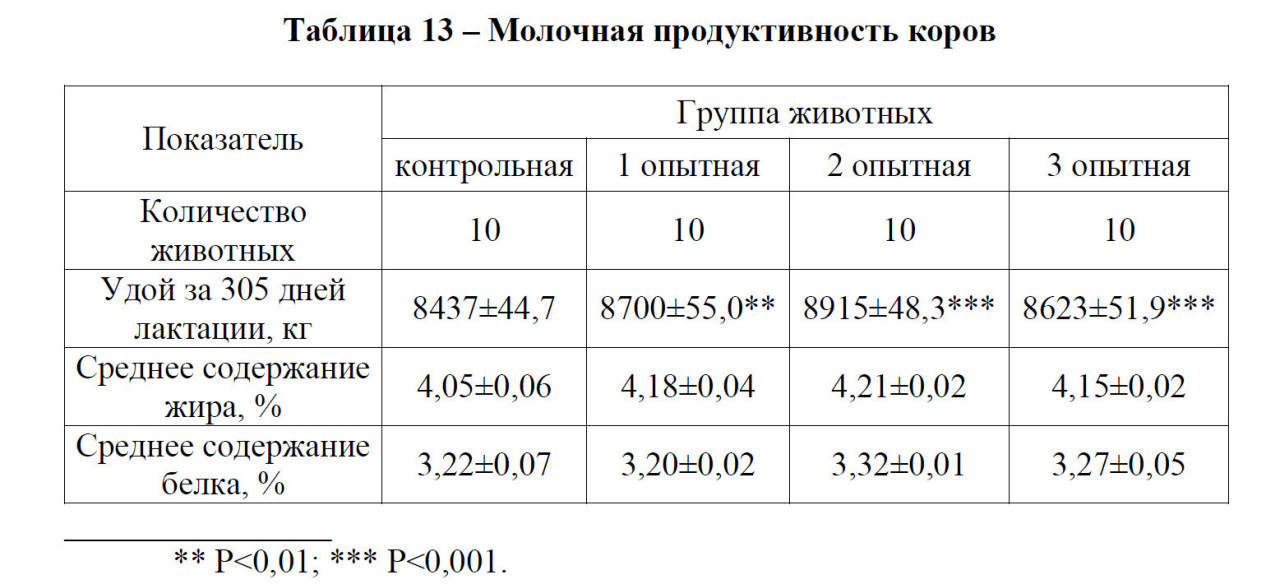

Анализ молочной продуктивности подопытных коров показал, что наибольший удой за 305 дней лактации был у животных 2 опытной группы – 8915±48,3 кг, чуть меньше, на 215 кг – у 1 опытной (8700±55,0) и на 292 кг – у 3 опытной (8623±51,9). У коров контрольной группы удой составил 8437±44,7, что меньше по сравнению с 1 опытной на 263 кг, 2 опытной – 478 кг и 3 опытной – 186 кг или на 3,1 %, 5,6 % и 2,2 % соответственно.

Массовая доля жира в целом по хозяйству достаточно велика и максимальный показатель зарегистрирован во 2 опытной группе – 4,21±0,02, а минимальный в контроле – 4,05±0,06, при норме не менее 2,8 %. Превосходство проб молока от опытных групп коров наблюдалось и в массовой доле белка. В контрольной группе среднее содержание белка в молоке составило 3,22±0,07 %, что ниже на 0,2, 0,1 и 0,5 % соответственно, чем в опытных пробах молока.

Таким образом, инъекции препаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ в комплексе с Е-селен способствовали значительному росту надоя за 305 дней лактации, а также массовой доли жира и белка в молоке, следовательно, за счет активизации факторов резистентности произошла реализация биоресурсного потенциала молочной продуктивности голштинизированного черно-пестрого скота.

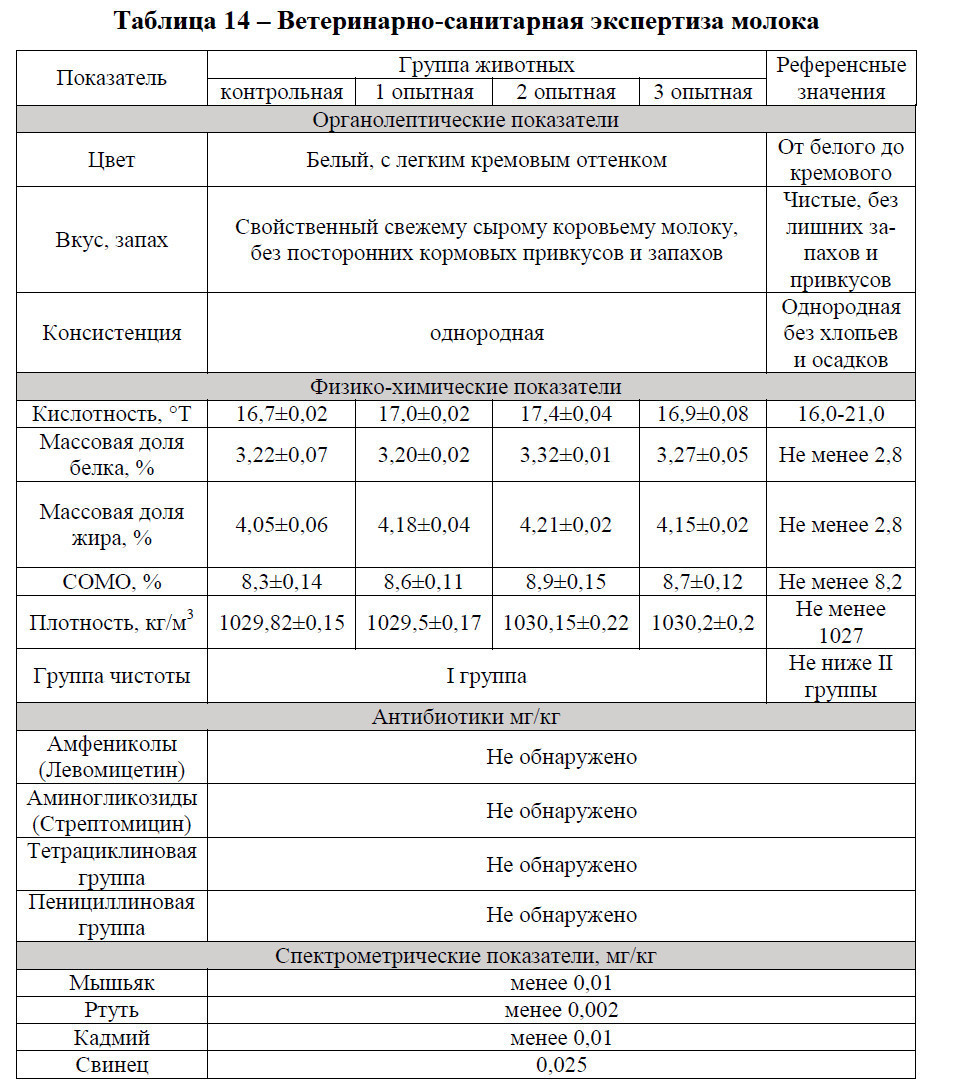

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока

В таблице 14 приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы проб молока. Органолептические показатели всех проб соответствовали ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". Кислотность молока в контрольной группе и 1 опытной была идентичной и составила 17,0±0,02 °Т, чуть меньше оказалась в 3 опытной группе –16,9±0,08 °Т, и наибольший показатель 17,4±0,04 – во 2 опытной группе.

По содержанию сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) коровы 2 опытной группы (8,9±0,15%) превосходили сверстниц в контроле (8,3±0,14) на 0,6%, 1 опытной группы (8,6±0,11) на 0,3 % и 3 опытной (8,7±0,12) – на 0,2%.

Плотность молока коровьего сырого, согласно нормативным документам, должна составлять не менее 1027 кг/м3. В пробах молока коров данный показатель соответствовал нормативному значению: 1030,5±0,2 кг/м3 – контрольная группа, а в 1-й, 2-й и 3-й опытных – 1030,2±0,17, 1029,67±0,22, 1029,82±0,15 кг/м3 соответственно.

Исследование проб молока на наличие и количество механических примесей позволяет определить группу чистоты. В связи с отсутствием данных примесей при фильтрации всех проб молока, они были отнесены к 1 группе чистоты.

Особое внимание следует уделить результатам микробиологического анализа проб молока от подопытных коров. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) свидетельствует о санитарно-гигиеническом состоянии молока, степени его обсемененности микрофлорой патогенной, непатогенной и условно-патогенной. КМАФАнМ в пробах молока от коров контрольной группы (5,8×105 КОЕ/см3) превышало норматив на 0,3×105 КОЕ/см3. В опытных группах этот показатель находился в пределах нормы и был ниже, чем в контрольной на 1,0×105, 2,5×105и 2,1×105 КОЕ/см3 соответственно.

Рост количества соматических клеток в молоке свидетельствует о наличии в стаде коров с субклиническим маститом. Негласно показатель свыше 500 тыс./см3 считается субклиническим маститом. Наименьшее количество соматических клеток выявлено во 2 опытной группе (1,5×105см3), где применялся комплексный биопрепарат Prevention-N-E, что меньше чем в контрольной (2,5х10/5см3) группе на 1,0×105см3. Также инъекции PS-2 и ПДЭ+Е-селен, способствовали снижению соматических клеток в молоке на 0,6×105 и 0,7×105/см3, соответственно. Повышенное содержание соматических клеток приводит к снижению жирности молока и кислотности, что подтверждается результатами наших исследований. Максимальное количество соматических клеток обнаружено в пробах молока от контрольной группы (2,5×10/5см3), при этом содержание жира было минимальным среди всех проб (4,05±0,06%), как и кислотность (16,7±0,02°Т). Следует отметить, что ингибирующие вещества и патогенные микроорганизмы не обнаружены ни в одной из исследованных проб молока.

Спектрометрическими исследованиями не выявлено превышения токсических металлов в молоке. Их содержание во всех пробах было идентичным: мышьяк – менее 0,01 мг/кг, ртуть – менее 0,002 мг/кг, кадмий – менее 0,01 мг/кг, свинец – 0,025 мг/кг.

Результаты исследования проб молока на наличие левомицетина, стрептомицина, тетрациклина и пенициллина были отрицательными.

Резюмируя вышеизложенное следует заключить, что введение отечественных биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ с Е-селен в профилактическую схему глубокостельных и новотельных коров способствует реализации продуктивного потенциала, при этом улучшает основные физико-химические и микробиологические показатели молока сырого коровьего. Важно выделить, что наиболее высокие удои и качество молока были отмечены у коров, получивших инъекции комплексного препарата Prevention-N-E.

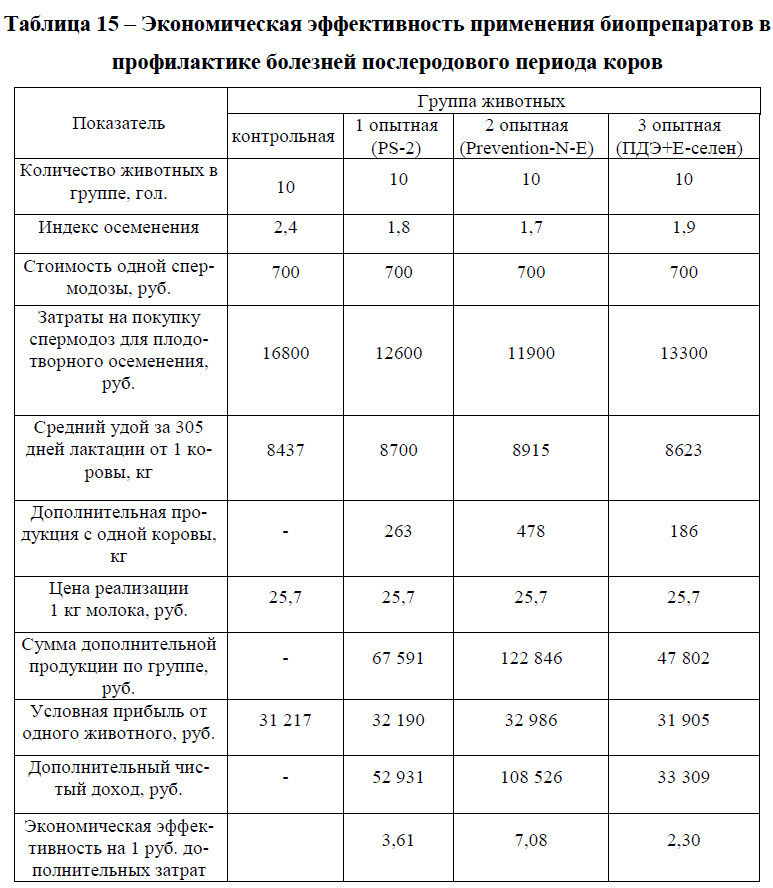

Экономическое обоснование применения биопрепаратов в технологии воспроизводства коров

Экономическую эффективность проведенных исследований с применением PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-селен определяли по воспроизводительным и продуктивным показателям подопытных коров за год хозяйственного использования. Для этого учитывали нижеперечисленные параметры: индекс осеменения, количество спермодоз на одно плодотворное осеменение, стоимость спер- модоз, удой за 305 дней лактации, стоимость 1 кг молока при реализации, выручка от реализации молока на одну корову. Расчет экономической эффективности производился на группу коров (Таблица 15).

Индекс осеменения в контрольной группе был равен 2,4 и с учетом того,

что за одно осеменение расходуется одна спермодоза стоимостью 700 руб., значит на осеменение в контрольной группе было затрачено 2,4×700 руб.×10

гол. = 16800 руб., в 1-й опытной группе – 1,8×700 руб.×10 гол. = 12600 руб., во

2-й опытной группе – 1,7×700 руб. ×10 гол. = 11900 руб., а в 3-й опытной группе

–

1,9×700 руб. ×10 гол. = 13300 руб.

В результате применения отечественных биопрепаратов в профилактике болезней послеродового периода у коров 1 опытной группы получено дополни-тельной продукции в размере: (8700 кг – 8437 кг) × 25,7 руб. × 10 гол. = 123 621 руб.

2 опытной группы: (8915 кг – 8437 кг) × 25,7 руб. × 10 гол. = 207 726 руб.

3 опытной группы: (8623 кг – 8437 кг) × 25,7 руб. × 10 гол. = 103 062 руб.

При реализации сырого коровьего молока по цене 25,7 руб./кг за вычетом себестоимости 22,0 руб./кг животноводческий комплекс получит условную прибыль от одного животного контрольной группы (25,7 – 22,0) × 8437 кг = 31217 руб.

1-й опытной – (26,7 – 20,0) × 8700 кг = 32190 руб.

2-й опытной – (26,7 – 20,0) × 9015 кг = 32986 руб.

3-й опытной – (26,7 – 20,0) × ×8623 кг = 31905 руб.

Цена биопрепарата PS-2 (100 мл) – 520 руб. (расход на 1 животное 30,0 мл, т.е. 156 руб.).

Цена комплексного препарата Prevention-N-E (100 мл) – 640 руб. (расход на 1 животное 30,0 мл, т.е. 192. руб.).

Цена препарата ПДЭ (100 мл) – 280 руб. (расход на 1 животное 20,0 мл, т.е. 56,0 руб.).

Цена минерально-витаминного комплекса Е-селен (100 мл) – 133 руб. (расход на 1 животное 10,0 мл, т.е. 13,3 руб.).

Дополнительный чистый доход определяли по формуле, предложенной И.Н. Никитиным (1999): Дчд = Дп – (Рх + Рп + Рд), где

Дп – дополнительная продукция за счет использования биопрепаратов;

Рх – расходы на приобретение препарата = стоимость препарата на 1 животное × количество животных в группе;

Рп– расходы по введению препарата, спермодоз;

Рд – расходы по реализации дополнительной продукции = 500 руб.

В 1-й опытной группе Рх = 156 руб. × 10 гол. = 1560 руб.; Дчд от применения PS-2 составил: 67 591 руб. – (1560 руб. + 12600 руб. + 500 руб.) = 52931 руб.

Во 2-й опытной группе Рх = 192 руб. × 10 гол. = 1920 руб.; Таким образом, Дчд при использовании Prevention-N-E = Дп – (Рх + Рп + Рд) = 122 846 руб. – (1920 руб. + 11900 руб. + 500 руб.) = 108 526 руб.

В 3-й опытной группе расходы на приобретение препаратов составили Рх = (56 руб. + 13,3 руб.) × 10 гол. = 693 руб.; Рд = 500 руб. Дополнительный чистый доход от применения ПДЭ+Е-селен составил: Дчд = Дп – (Рх + Рп + Рд) = 33 309 руб. – (693 руб. + 13300 руб. + 500 руб.) = 33 309 руб.

Экономическую эффективность применения иммуностимуляторов определяли по формуле: Эр = Эв/Зв, где Эв – дополнительный прирост, руб.; Зв – затраты на приобретение, введение препарата и реализацию дополнительной продукции. Экономическая эффективность применения PS-2 на 1 руб. дополнительных затрат в 1-ом варианте опытов составила 52931 руб. /14660 руб. = 3,61 руб., эффективность применения Prevention-N-Е во втором варианте опытов равнялась 122846 руб. /14320 руб. = 7,08 руб., а соответствующая целесообразность применения ПДЭ+Е-селен = 47381 руб./14493 руб. = 2,30 руб.

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что экономическая эффективность применения биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-селен в профилактике болезней послеродового периода коров с целью реализации воспроизводительных и продуктивных качеств скота составила из расчета на 1 руб. дополнительных затрат 3,61 руб., 7,08 руб. и 2,30 руб. соответственно.

Комментарии (0)