Первичная оценка плодоносности почек у сортов винограда различного происхождения после весенних заморозков в условиях центральной Польши

Целью данного исследования было получение первичных результатов относительно плодоносности вторичных, базальных и латентных (спящих) почек. Наличие соцветий в этих почках определяет способность к компенсации урожая, т.е., производству урожая после повреждения первичных почек. Исследуемые сорта, входящие в три упомянутые группы, значительно различались по своей способности компенсировать урожай.

Аннотация:

Повреждение виноградной лозы весенними заморозками остается одним из основных факторов, угрожающих урожайности винограда в странах Центральной Европы, таких как Польша. Апрельские заморозки, последовавшие за очень ранней и теплой весной 2024 года, вызвали массовые повреждения молодых побегов и первичных почек после распускания. Данное исследование проводилось на лозах пятидесяти сортов, принадлежащих к Vitis vinifera, сложным межвидовым гибридам, а также меж-внутри- или внутри-межвидовым гибридам (классифицируемым некоторыми источниками как V. vinifera), которые были получены из полевой коллекции. Целью данного исследования было получение первичных результатов относительно плодоносности вторичных, базальных и латентных (спящих) почек. Наличие соцветий в этих почках определяет способность к компенсации урожая, т.е., производству урожая после повреждения первичных почек. Исследуемые сорта, входящие в три упомянутые группы, значительно различались по своей способности компенсировать урожай. Большинство проанализированных сортов V. vinifera характеризовались более низкой плодоносностью вторичных, базальных и латентных почек и сниженной способностью к компенсации урожая после повреждения заморозками после распускания почек по сравнению с межвидовыми гибридами и меж-внутри- или внутри-межвидовыми гибридами. Будущие исследования, с более полными данными, собранными в течение более длительного периода, позволят дать более обоснованные рекомендации по подходящим сортам для регионов, подверженных риску весенних заморозков.

1. Введение

В результате изменения климата виноградарство стало возможным и все более широко практикуется в регионах, ранее считавшихся слишком холодными для этой культуры, включая Польшу, страну Центральной Европы [1,2]. Повреждение виноградной лозы весенними заморозками остается одним из основных факторов, угрожающих урожайности и влияющих на распространение виноградной лозы в различных локациях Европы [3,4], Северной Америки [5] и Новой Зеландии [6]. Повреждения от заморозков негативно сказываются на состоянии и продуктивности виноградной лозы как в текущем, так и в последующие годы [7]. Основной урожай винограда формируется на молодых побегах, возникающих из спящих почек на однолетних побегах. Спящая почка является сложной почкой, состоящей из наиболее развитой и плодоносной первичной почки, а также вторичных и третичных почек, которые в основном развиваются после повреждения первичной почки [7,8]. Различия между вторичными и третичными почками могут быть трудноразличимы [8,9], и оба типа иногда называют замещающими почками [10]. После повреждения первичных побегов базальные почки (основные), расположенные в основании однолетних побегов ниже четко определенных узлов, и латентные (покоящиеся) почки, расположенные на многолетних частях лозы (штамбе и рукавах), развиваются в большем количестве, чем обычно [7,8]. Базальные и латентные почки называют неподсчитываемыми почками во время обрезки [7,11]. Побеги, возникающие из латентных почек, называются волчками или жировыми побегами [7, 8].

Плодоносность почек зависит от сорта; типа почки; ее положения вдоль однолетнего побега; факторов окружающей среды, таких как температура, свет, доступность воды и питательных веществ; и эндогенных факторов, таких как запасы углеводов и гормональный баланс. Приемы возделывания могут дополнительно модифицировать плодоносность почек [9,12,13,14,15]. Потенциальную плодоносность почек в период покоя можно определить путем их препарирования и проведения гистологического анализа [9,12,13,14,15]. Наблюдаемую, фактическую или практическую плодоносность можно оценить после развития почки путем подсчета соцветий на побеге (также в полевых условиях) [9,13]. Плодоносность вторичных, базальных и латентных почек сильно варьирует в зависимости от генотипа [10,16]. Способность сортов Vitis vinifera (VIN) компенсировать потери урожая после заморозков, наступивших после распускания почек, за счет формирования урожая на побегах из вторичных и неподсчитываемых почек, чаще всего описывается как низкая [17,18]. Тем не менее, внутри этой группы можно наблюдать значительные различия в зависимости от сорта и условий выращивания [5, 9,18,19, 20, 21].

Некоторые межвидовые гибриды (IH) из подгруппы, известной как французско-американские гибриды, такие как 'Марешаль Фош', 'Канцлер', 'Сейваль Блан' и 'Видаль Блан', формируют многочисленные соцветия на побегах, возникающих из вторичных и базальных почек [22, 23]. Реакция новых межвидовых гибридов, таких как 'Маркетт', 'Нуаре' и 'Траминетт', на весенние заморозки оценивалась в местных условиях в Мичигане и Пенсильвании (США) и оказалась зависящей от сорта [24, 25]. Урожайность 'Конкорда' (межвидового гибрида с преобладанием генов и признаков V. labrusca) снизилась на 22% после ранних заморозков и на 52% после поздних заморозков [26]. Урожай формировался на побегах из первичных почек, которые не начали расти во время заморозков, а также из вторичных, базальных и латентных почек [26].

В связи с изменением климата виноградарство осваивается на новых территориях. Также внедряются новые сорта. Основные пробелы в знаниях включают отсутствие результатов методических исследований последствий весенних заморозков для возделывания винограда в Польше, в частности, касающихся реакции сортов на заморозки, способности компенсировать урожай и различий между VIN и IH. Второй, не менее важный пробел — отсутствие информации об урожайности вторичных, базальных и латентных почек у меж-внутривидовых (Vitis межвидовой гибрид х V. vinifera) или внутри-межвидовых (V. vinifera х Vitis межвидовой гибрид) гибридов (ПН). Генотипы из этой категории были выделены в отдельную группу [27] или классифицированье как сорта Vitis vinifera [28]. Благодаря относительно хорошей устойчивости к грибным болезням и высокому качеству производимого вина, ПН считаются перспективными для виноградарства в Центральной Европе [29].

Цели данного предварительного исследования были следующими: (i) изучить влияние весенних заморозков, имевших место в центральной Польше в 2024 году, на пятьдесят отобранных сортов винограда; (ii) оценить потенциальные различия в плодоносности вторичных и неподсчитываемых почек; и (iii) определить, какие сорта могут восстановить урожай из побегов, отличных от поврежденных первичных, выделив те, которые наиболее перспективны для дальнейших исследований в локациях, подверженных весенним заморозкам.

2. Материалы и методы

Состояние виноградной лозы, поврежденной весенними заморозками, оценивалось в 2024 году с использованием образцов из полевой коллекции винограда Национального научно- исследовательского института садоводства в Скерневицах, Польша (широта 51.9627° с.ш., долгота 20.1666° в.д.). Исследование проводилось на образцах, выращенных на почве типа лювисоль, слабокислой (pH 6,3 в 1 М KCI). Почва содержала 2,2% органического вещества. Эти параметры почвы отслеживаются и корректируются ежегодно. В исследуемом году они незначительно отличались от предыдущих лет. Умеренный климат центральной Польши, переходный от морского к континентальному, характеризуется холодными зимами и жарким летом, а также относительно низким и изменчивым количеством осадков. В 2014-2023 годах средняя температура воздуха составляла -0,2 °C в январе, 19,4 °C — в июле и 14,2 °C — в течение вегетационного периода винограда (1.04-31.10). Средний безморозный период длился 164 дня, а сумма активных температур (GDD) составляла 1133 °C. GDD рассчитывается по следующей формуле:

где (Td) — среднесуточная температура воздуха.

Среднегодовое количество осадков за последнее десятилетие составило 542 мм. 2024 год был чрезвычайно теплым и сухим в центральной Польше. GDD достигла рекордного значения 1357 °C. Средняя температура воздуха в период вегетации винограда составила 15,8 °C. Суммарное количество осадков между 1 апреля и 31 октября составило 218 мм, тогда как многолетняя средняя составляет 370 мм. Безморозный период был относительно коротким и составил 156 дней.

Каждый исследуемый генотип был представлен тремя лозами не менее чем 6-летнего возраста; эти лозы были посажены с расстоянием (2,5 \times 1 , \text{M}) и содержались в низкоштамбовой формировке, с высотой штамба 0,2 м, с короткими рукавами и 4-5 сучками, обрезанными на 2-3 почки (в конечном итоге получалось 8-10 молодых побегов на лозу). Ввиду потенциально морозной зимы лозы укрывались на сезон (в декабре) соломой злаковых культур (в холмиках высотой 0,4 м). Удобрение и защита растений проводились в соответствии с текущими рекомендациями для коммерческих виноградников. Минеральное удобрение вносилось с использованием «Азофоски» — комплексного удобрения, содержащего макроэлементы N, Р, К и Мд и микроэлементы Си, Zn, Мп, В, Мо, а также двойного суперфосфата (Р) и сульфата калия (К). Это делалось весной, в начале апреля. Половина необходимой дозы азота была внесена в виде нитрата кальция в первой половине июня. Годовые дозы макроэлементов были следующими: N: 40 к г/га; Р: 30 к г/га; и К: 100 к г/га. Для химической защиты от грибных заболеваний использовались фунгициды, содержащие медь (1 обработка за сезон), серу и пираклостробин + боскалид (2 обработки за сезон). В июле молодые побеги обрезались над 10-12 листом после последней грозди. Боковые побеги регулярно удалялись или укорачивались.

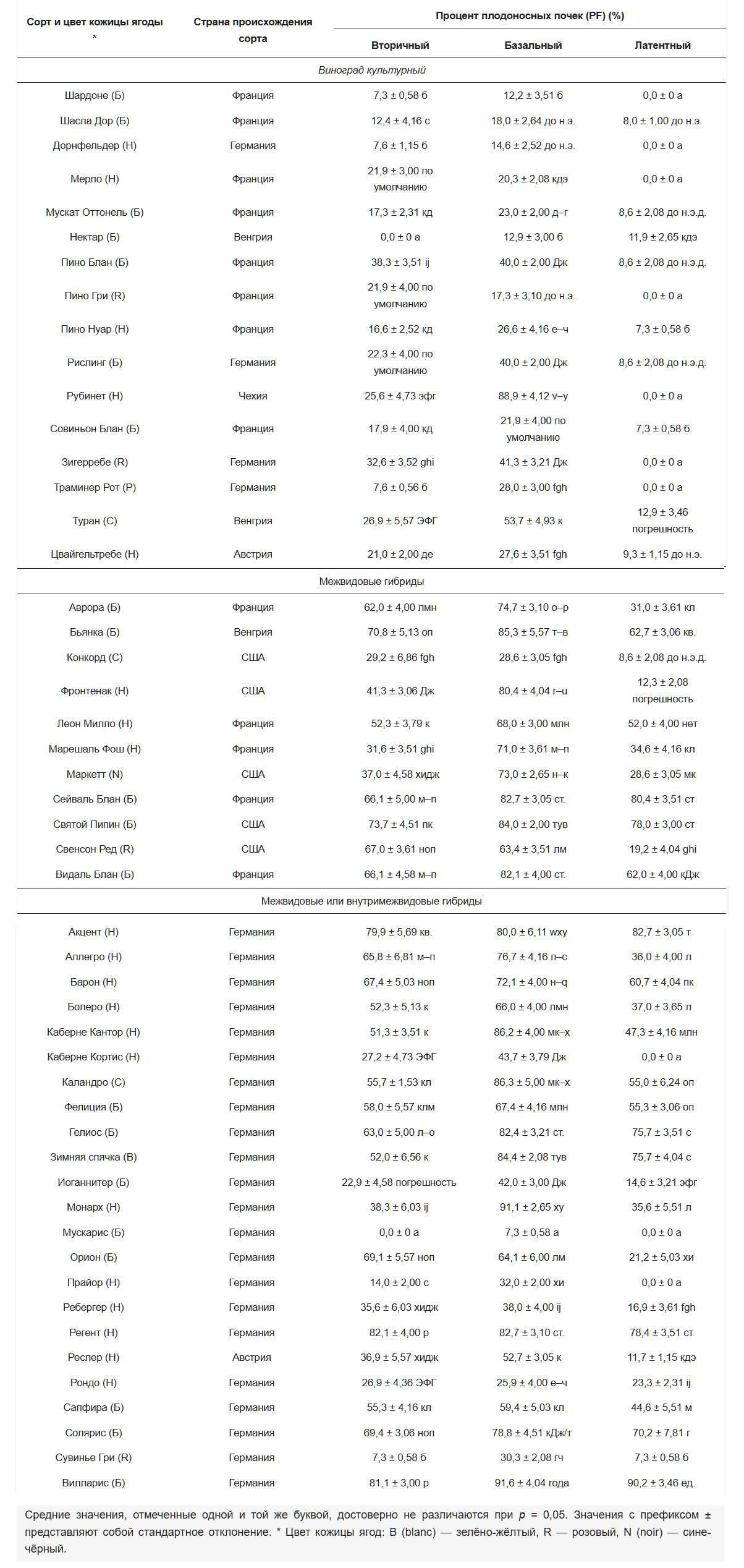

Пятьдесят ценных сортов винограда различного географического и генетического происхождения были отобраны из 360 генотипов, представленных в коллекции, для представления результатов исследования. Среди выбранных сортов шестнадцать были VIN, одиннадцать — IH и двадцать три — ПН. Информация о сортах, такая как их группа происхождения (вид), страна происхождения, цвет кожицы ягоды, и результаты исследования представлены в Таблице 1.

Стадии роста виноградной лозы определялись с использованием системы Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie (BBCH) [30]. В 2024 году в Скерневицах в результате теплой весны «войлочная стадия» почек (ВВСН 05) у большинства межвидовых гибридов наступила 24-26 марта, у меж-внутривидовых гибридов — 27-30 марта, а у сортов V. vinifera — между 1 и 5 апреля. Развитие почек произошло на 3 недели раньше обычного. Волны заморозков были зарегистрированы в Скерневицах в следующие дни апреля: 17 (-2,1 °C), 18 (-3,6 °C), 19 (-2,1 °C), 22 (-2,1 °C) и 26 (-0,8 °C). Заморозки повредили все первичные почки в фазе распускания: были видны зеленые кончики побегов (ВВСН 07-09), и молодые побеги развернулись с 1-5 листьями (ВВСН 11-15). Последний весенний заморозок был зарегистрирован 12 мая (-0,9 °C). Последовательные заморозки привели к исключительным повреждениям побегов после распускания почек по сравнению с другими годами.

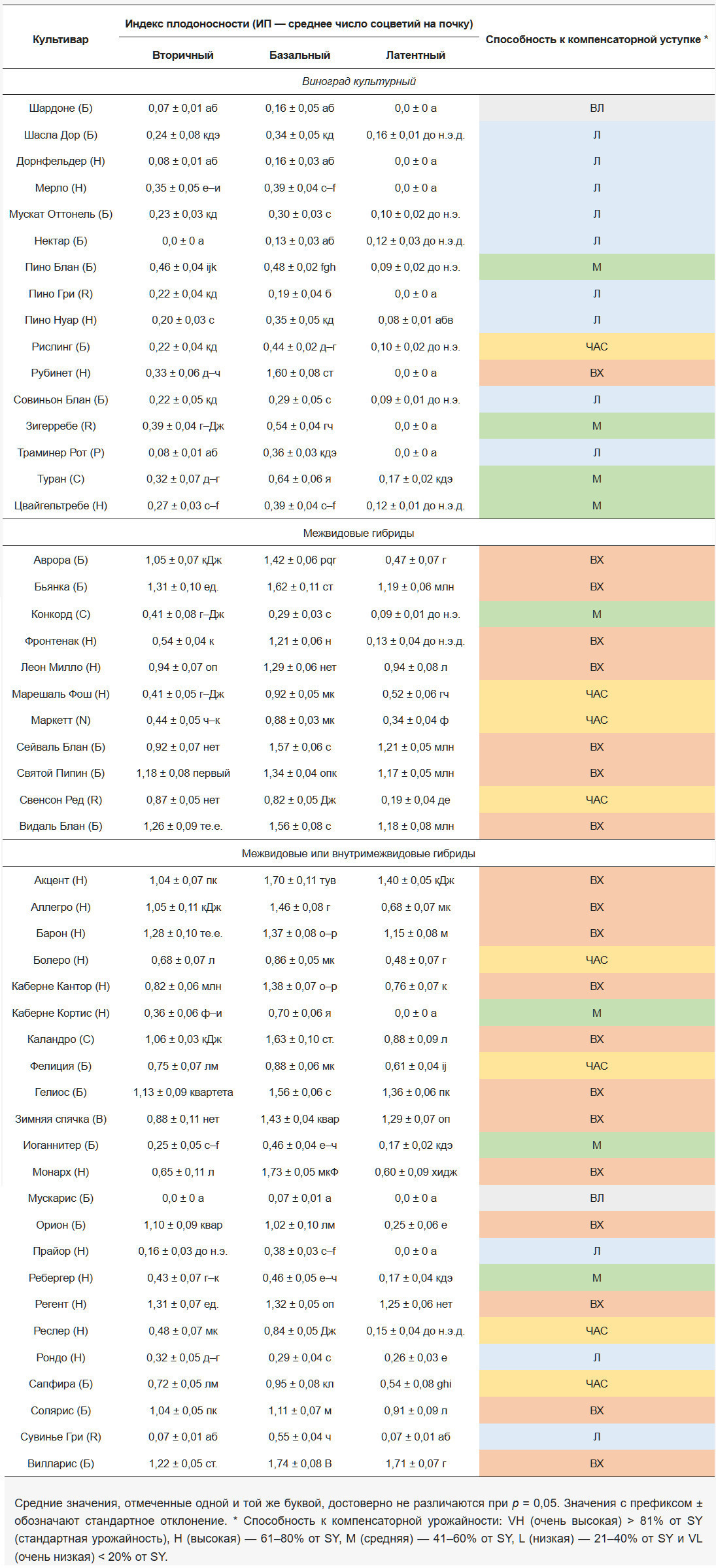

После повреждения весенними заморозками побегов, растущих из первичных почек, развились побеги из вторичных, базальных и латентных почек. В период с 13 по 17 мая на каждой лозе и для каждого из трех упомянутых типов почек подсчитывались отдельно все развившиеся побеги, включая плодоносные побеги (те, у которых было хотя бы одно соцветие), и общее количество соцветий. Для выражения фактической плодоносности трех типов почек использовались два показателя: процент плодоносных почек (PF) и индекс плодоносности (FI), который показывает среднее количество соцветий (гроздей) на почку.

Значение обоих индексов для каждого из пятидесяти сортов, рассчитанное отдельно для побегов, возникающих из трех типов почек (вторичных, базальных и латентных), вычислялось как среднее значение по трем лозам. Каждая лоза считалась повторностью. На основе данных по отдельным сортам были рассчитаны средние значения индексов PF и FI в трех группах сортов: VIN, IH и ПН. При анализе данных по группам сортов сохранялись три повторности, состоящие из лоз.

Во второй половине мая, после сбора данных о плодоносности, с лоз удалялись лишние побеги. На каждой лозе оставляли примерно 8-10 равномерно расположенных побегов с соцветиями. У сортов с низкой плодоносностью часть оставленных молодых побегов была бесплодной. Лишние побеги снова удалялись в июне. Как и в предыдущие годы, оценивались данные об урожае, включая дату сбора, массу собранных с лозы плодов, среднюю массу гроздей и ягод, а также концентрацию растворимых сухих веществ и титруемых кислот, которая определялась с помощью рефрактометра-кислотомера PAL-BXIACID F5 (Atago, Токио, Япония). Способность сорта компенсировать урожай после повреждения молодых первичных почек в 2024 году регистрировалась в процентах от стандартного урожая (SY). В качестве стандарта использовался средний урожай за три предыдущих сезона. Способность к компенсации урожая выражалась по пятибалльной шкале: очень высокая (VH) > 81% от SY, высокая (Н) — 61-80% от SY, средняя (М) — 41-60% от SY, низкая (L) — 21-40% от SY и очень низкая (VL) < 20% от SY.

Результаты, касающиеся плодоносности почек, были статистически проанализированы с использованием дисперсионного анализа. Достоверность средних значений оценивалась с помощью теста Дункана при ( р - 0,05 ). Данные были выражены в процентах и преобразованы в соответствии с функцией Блисса. Статистические анализы проводились с использованием пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., Талса, ОК, США).

3. Результаты

Распускание вторичных и неподсчитываемых почек началось через 10-14 дней после первых заморозков. Во время оценки плодоносности на каждой лозе было в среднем 30-35 молодых побегов, из которых не менее 10 приходилось на каждый из трех анализируемых типов почек. У сортов V. vinifera, характеризующихся более поздним или растянутым сроком распускания почек, таких как 'Рислинг', 'Рубинет', 'Цвайгельтребе' и 'Туран', было от 3 до 4 побегов, возникших из первичных почек, причем у сорта 'Рислинг' их было больше всего. У остальных сортов первичных побегов было мало (1-2), или они отсутствовали. В зависимости от лозы и сорта на лозах наблюдалось от 10 до 30% слепых узлов. Также было отмечено появление двойных побегов.

Значения параметров плодоносности у анализируемых сортов значительно варьировали.

Среди пятидесяти сортов самый высокий процент плодоносных вторичных почек был обнаружен у ПН 'Регент' (82,1%), 'Вилларис' (81,1%) и 'Акцент' (79,9%), а среди IH — у 'Сен-Пепен' (73,7%) и 'Бьянка' (70,8%) (Таблица 1). У двух сортов, 'Нектар' (VIN) и 'Мускарис' (ПН), все вторичные почки были бесплодными. Высокий процент плодоносных базальных почек (не менее 80%) был зарегистрирован у 'Рубинет' (VIN), пяти IH ('Бьянка', 'Фронтенак', 'Сейваль Блан', 'Сен-Пепен' и 'Видаль Блан') и восьми ПН ('Акцент', 'Каберне Кантор', 'Каландро', 'Гелиос', 'Хибернал', 'Монарх', 'Регент' и 'Вилларис'). Высокий процент плодоносных латентных почек был обнаружен у ПН 'Вилларис' (90,2%), 'Акцент' (82,7%), 'Регент' (78,4%), а также 'Гелиос' и 'Хибернал' (оба по 75,7%) и у IH 'Сейваль' (80,4%) и 'Сен-Пепен' (78,0%). Латентные почки у семи VIN ('Шардоне', 'Дорнфельдер', 'Мерло', 'Пино Гри', 'Рубинет', 'Зигерребе' и 'Траминер Рот') и трех ПН ('Каберне Кортис', 'Мускарис' и 'Приор') были бесплодными.

Наибольшие значения индекса плодоносности прикорневых почек зафиксированы у сортов ИП 'Bianca' (1,31) и 'Vidal Blanc' (1,26), а также у сортов ИП 'Regent' (1,31), 'Baron' (1,28) и 'Villaris' (1,22) (таблица 2). Наибольшим значением индекса плодоносности прикорневых почек среди ИП характеризовались сорта 'Villaris', 'Monarch' и 'Accent' (1,70–1,74). У сорта 'Rubinet' (VIN) выявлено высокое значение индекса плодоносности прикорневых почек (1,60), которое достоверно не отличалось от значения этого показателя у сортов 'Bianca', 'Seyval Blanc' и 'Vidal Blanc' (ИП). Наибольшее значение индекса плодоносности скрытых почек (1,71) выявлено у сорта 'Вилларис'.

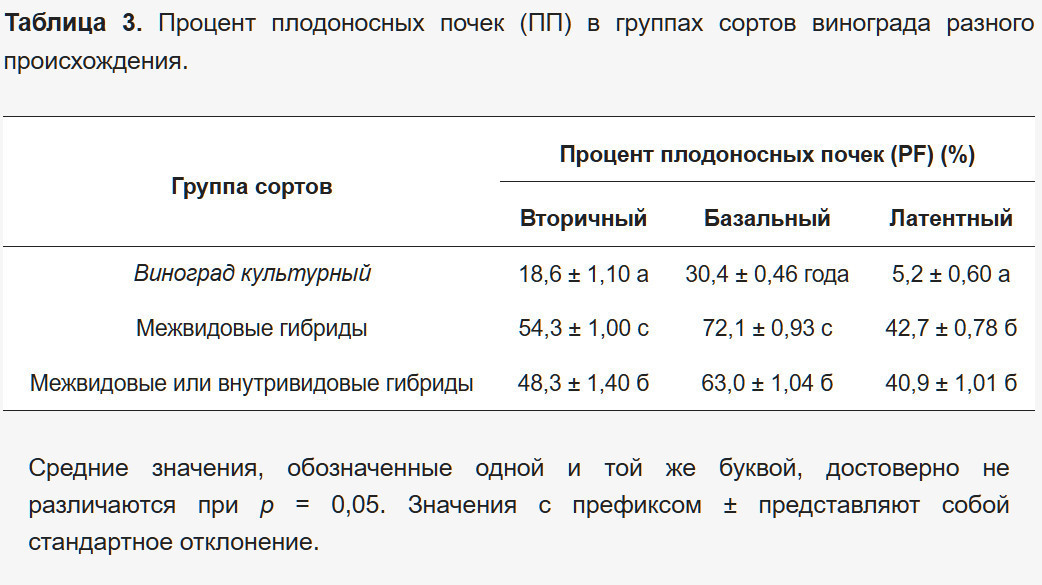

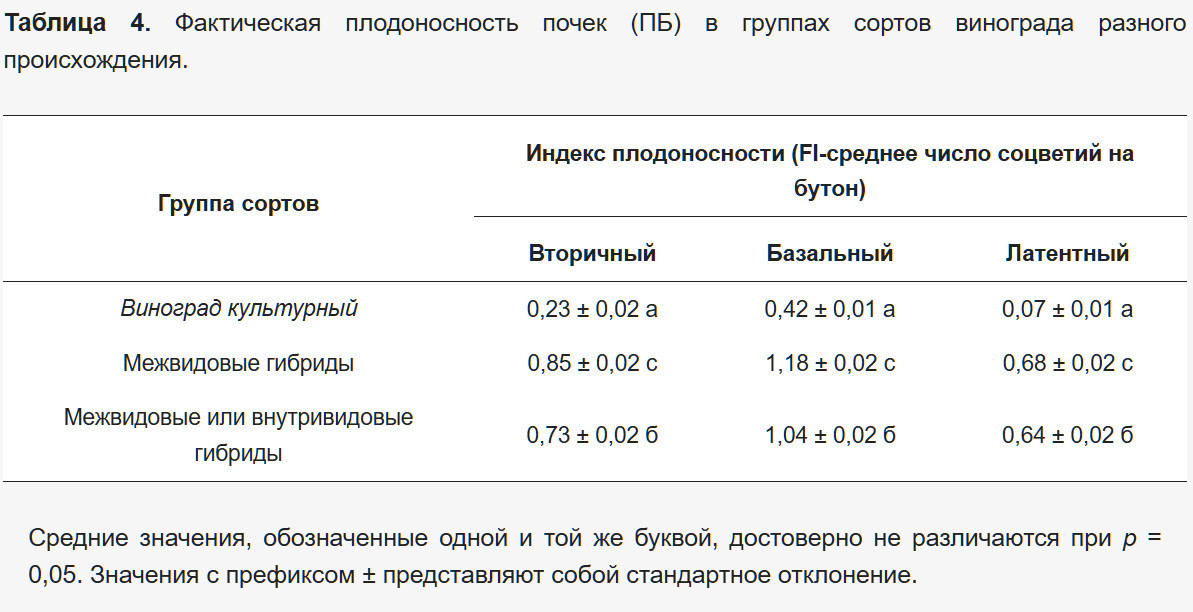

Средние значения PF и FI для трех групп сортов представлены в Таблице 3. Средний процент плодоносных вторичных почек (PF) был самым высоким у IH (53,1%), за которыми следовали ПН (48,3%), тогда как у VIN он был значительно ниже (18,5%). Средний PF для базальных почек был самым высоким у IH (72,1%), за которыми следовали ПН (61,7%), тогда как у VIN он был значительно ниже (32,1%). Средний PF для латентных почек был самым высоким у IH (42,9%), за которыми следовали ПН (35,8%), тогда как у VIN он был значительно ниже (3,9%). Аналогичные тенденции наблюдались для индекса плодоносности (FI). Средние значения FI для вторичных, базальных и латентных почек были самыми высокими у IH (0,73,1,03 и 0,57, соответственно), за которыми следовали ПН (0,66, 0,97 и 0,54, соответственно), тогда как у VIN они были значительно ниже (0,19, 0,32 и 0,04, соответственно).

Способность к компенсации урожая после повреждения весенними заморозками сильно варьировала среди пятидесяти сортов (Таблица 2). Сорта 'Нектар' (VIN), 'Мускарис' (ПН) и 'Совинье Гри' (ПН) характеризовались очень низкой способностью к компенсации урожая (VL).

Сорта 'Шардоне', 'Дорнфельдер', 'Мерло', 'Пино Гри', 'Рубинет', 'Зигерребе', 'Траминер Рот' (все VIN), 'Конкорд' (IН), 'Каберне Кортис', 'Приор' и 'Совинье Гри' (все ПН) имели низкую способность к компенсации урожая (L). Сорта 'Мускат Отонель', 'Пино Блан', 'Пино Нуар', 'Рислинг', 'Совиньон Блан', 'Туран' и 'Цвайгельтребе' (все VIN), 'Фронтенак', 'Марешаль Фош', 'Маркетт' и 'Свенсон Ред' (все IH), а также 'Йоханитер', 'Ребергер', 'Реслер' и 'Рондо' (все ПН) имели среднюю способность к компенсации урожая (М). Сорта 'Шасла Доре' (VIN), 'Аврора', 'Леон Мийо' (оба IH), 'Аллегро', 'Болеро', 'Каберне Кантор', 'Каландре', 'Фелиция', 'Монарх', 'Орион', 'Сапфира' и 'Conapis' (все ПН) имели высокую способность к компенсации урожая (Н). Сорта 'Бьянка', 'Сейваль Блан', 'Сен- Пепен' и 'Видаль Блан' (все IH), а также 'Акцент', 'Барон', 'Гелиос', 'Хибернал', 'Регент' и 'Вилларис' (все ПН) характеризовались очень высокой способностью к компенсации урожая (VH).

• Цвет кожицы ягоды: Б (блан) — зеленый-желтый, Р (розе) — розовый, Ч (нуар) — сине-черный.

** Способность к компенсации урожая: VL — очень низкая (<20% от SY), L — низкая (21-40% от SY), М — средняя (41-60% от SY), Н — высокая (61-80% от SY), VH — очень высокая (>81% от SY). SY — стандартный урожай (средний урожай за три предыдущих сезона).

4. Обсуждение

Вторичные и неподсчитываемые почки (базальные и латентные) являются важным резервом для восстановления урожая после повреждения первичных почек весенними заморозками [7,8]. В данном исследовании оценивалась фактическая плодоносность этих почек после повреждения заморозками, наступившими после распускания почек. Плодоносность вторичных почек у VIN была низкой, что согласуется с предыдущими исследованиями [9,17,18,31]. Однако наблюдались значительные различия между сортами. Например, у 'Пино Блан' и 'Зигерребе' (VIN) PF для вторичных почек составлял 38,3% и 32,6%, соответственно, тогда как у 'Шардоне', 'Дорнфельдера' и 'Траминера Рот' — менее 8%. Эти различия могут быть связаны с генетическими особенностями, а также с условиями окружающей среды, влияющими на закладку и дифференциацию соцветий в почках [9,12,13,14,15]. У IH и ПН плодоносность вторичных почек была значительно выше, чем у VIN, что подтверждает их лучшую способность к компенсации урожая [22,23,24]. Сорта 'Бьянка' (П-1), 'Регент' и 'Вилларис' (ПН) показали особенно высокие значения PF и FI для вторичных почек.

Плодоносность базальных почек также была выше у IH и ПН по сравнению с VIN. У таких сортов, как 'Бьянка', 'Сейваль Блан', 'Сен-Пепен', 'Видаль Блан' (П-I), 'Акцент', 'Каберне Кантор', 'Каландре', 'Гелиос', 'Хибернал', 'Монарх', 'Регент' и 'Вилларис' (ПН), PF для базальных почек превышал 80%. Интересно, что у 'Рубинет' (VIN) также был очень высокий PF для базальных почек (88,9%), что указывает на внутривидовую изменчивость и потенциальную ценность этого сорта для дальнейшего изучения в контексте устойчивости к заморозкам. Высокая плодоносность базальных почек у IH и ПН согласуется с предыдущими исследованиями, которые показали, что эти гибриды часто обладают более высокой регенеративной способностью [22,23].

Плодоносность латентных почек была самой низкой среди трех типов почек у всех групп сортов, но снова была значительно выше у IH и ПН по сравнению с VIN. У многих VIN латентные почки были полностью бесплодными, тогда как у таких IH, как 'Сейваль Блан' и 'Сен-Пепен', и ПН, как 'Акцент', 'Регент' и 'Вилларис', PF для латентных почек превышал 75%. Это подчеркивает важность латентных почек как резерва для компенсации урожая у гибридных сортов, особенно после сильных повреждений, когда вторичные и базальные почки также могут быть повреждены или их недостаточно [7,8].

Способность к компенсации урожая после повреждения заморозками тесно коррелировала с плодоносностью вторичных и неподсчитываемых почек. Сорта с высокой и очень высокой способностью к компенсации урожая (Н и VH), как правило, имели высокие значения PF и FI для всех трех типов почек. Напротив, сорта с низкой и очень низкой способностью к компенсации урожая (L и VL) характеризовались низкой плодоносностью этих почек.

Среди VIN только 'Шасла Доре' показала высокую способность к компенсации урожая (Н), в то время как большинство других VIN имели низкую или среднюю способность. Это согласуется с общепринятым мнением о том, что сорта V. vinifera менее устойчивы к весенним заморозкам и имеют ограниченную способность к компенсации урожая [17,18]. Однако исключения, такие как 'Шасла Доре' и относительно высокая плодоносность базальных почек у 'Рубинет', указывают на то, что внутри этой группы существует генетическое разнообразие, которое можно использовать в селекционных программах.

IH, такие как 'Бьянка', 'Сейваль Блан', 'Сен-Пепен' и 'Видаль Блан', показали очень высокую способность к компенсации урожая (VH), что подтверждает их репутацию надежных сортов в регионах, подверженных заморозкам [22,23]. Аналогично, многие ПН, особенно немецкой селекции, такие как 'Акцент', 'Барон', 'Гелиос', 'Хибернал', 'Регент' и 'Вилларис', также продемонстрировали очень высокую способность к компенсации урожая. Эти результаты подчеркивают потенциал ПН для виноградарства в Центральной Европе, где весенние заморозки являются частым явлением [29]. Высокая устойчивость этих сортов к грибным болезням в сочетании с хорошей способностью к компенсации урожая делает их особенно ценными для устойчивого виноградарства.

Результаты данного исследования имеют важное практическое значение для виноградарей в регионах, подверженных весенним заморозкам, таких как Польша. Выбор сортов с высокой способностью к компенсации урожая, таких как IH 'Бьянка', 'Сейваль Блан', 'Сен-Пепен', 'Видаль Блан' и ПН 'Акцент', 'Гелиос', 'Регент', 'Вилларис', может значительно снизить риски потери урожая. Даже в случае повреждения первичных почек эти сорта способны сформировать удовлетворительный урожай на побегах из вторичных, базальных и латентных почек.

Для сортов VIN с низкой способностью к компенсации урожая необходимы дополнительные меры защиты от заморозков, такие как дымление, дождевание, обогрев или использование ветряных машин [4,7]. Кроме того, агротехнические приемы, такие как отсрочка обрезки для задержки распускания почек или оставление большего количества почек при обрезке, могут помочь смягчить последствия заморозков [7,11].

Данное исследование предоставляет ценные предварительные данные, но имеет некоторые ограничения. Оценка проводилась только в один сезон, который, однако, был исключительным по степени повреждений, что позволило четко выявить различия между сортами. Для подтверждения результатов необходимы многолетние наблюдения. Кроме того, оценка плодоносности проводилась визуально в полевых условиях; гистологический анализ почек мог бы предоставить более точные данные о потенциальной плодоносности [9,12,13,14,15].

Будущие исследования должны быть направлены на:

Долгосрочный мониторинг реакции сортов на заморозки в различных погодных условиях.

• Изучение влияния агротехнических приемов (например, сроков и способов обрезки, регуляторов роста) на плодоносность вторичных и неподсчитываемых почек.

• Проведение гистологического анализа почек для лучшего понимания процессов закладки и дифференциации соцветий у разных генотипов.

• Оценку качества урожая, полученного с побегов из вторичных и неподсчитываемых почек, по сравнению с урожаем с первичных побегов.

5. Выводы

1. Сорта винограда значительно различаются по своей способности компенсировать урожай после повреждения весенними заморозками за счет плодоносности вторичных, базальных и латентных почек.

2. Большинство проанализированных сортов Vitis vinifera характеризовались низкой плодоносностью вторичных и неподсчитываемых почек и, как следствие, сниженной способностью к компенсации урожая после повреждения заморозками после распускания почек.

3. Межвидовые гибриды и меж-внутривидовые или внутри-межвидовые гибриды показали значительно более высокую плодоносность вторичных, базальных и латентных почек и, соответственно, более высокую способность к компенсации урожая.

4. Сорта 'Бьянка', 'Сейваль Блан', 'Сен-Пепен', 'Видаль Блан' (межвидовые гибриды), а также 'Акцент', 'Барон', 'Гелиос', 'Хибернал', 'Регент' и 'Вилларис' (меж-внутривидовые или внутри- межвидовые гибриды) продемонстрировали очень высокую способность к компенсации урожая и являются перспективными для выращивания в регионах, подверженных риску весенних заморозков, таких как центральная Польша.

5. Полученные результаты предоставляют важную исходную информацию для виноградарей и селекционеров, направленную на минимизацию потерь урожая от весенних заморозков. Для разработки окончательных рекомендаций необходимы дальнейшие исследования с более полными данными, собранными в течение более длительного периода.

Финансирование: Данное исследование не получало внешнего финаннирования.

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Информированное согласие: Не применимо.

Примечание издателя: Все утверждения, представленные в данной статье, являются исключительно мнением автора и могут не отражать точку зрения его аффилированных организаций, или издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в данной статье, или заявление, сделанное его производителем, не гарантируется и не поддерживается издателем.

Ссылки

References

1. Kryza, M.; Szymanowski, M.; Błaś, M.; Migała, K.; Werner, M.; Sobik, M. Observed changes in SAT and GDD and the climatological suitability of the Poland-Germany-Chech Republic transboundary region for wine grapes cultivation. Theor. Appl. Climatol. 2014, 122, 207–218. [Google Scholar] [CrossRef]

2. Koźmiński, C.; Mąkosza, A.; Michalska, B.; Nidzgorska-Lencewicz, J. Thermal conditions for viticulture in Poland. Sustainability 2020, 12, 5665. [Google Scholar] [CrossRef]

3. Leolini, L.; Moriondo, M.; Fila, G.; Costafreda-Aumedes, S.; Ferrise, R.; Bindi, M. Late spring frost impacts on future grapevine distribution in Europe. Field Crops Res. 2018, 222, 197–208. [Google Scholar] [CrossRef]

4. Sgubin, G.; Swingedouw, D.; Dayon, G.; García de Cortázar-Atauri, I.; Ollat, N.; Pagé, C.; van Leeuven, C. The risk of tardive frost damage in French vineyards in a changing climate. Agric. For. Meteorol. 2018, 250–251, 226–242. [Google Scholar] [CrossRef]

5. Montague, T.; Graff, E.; Kar, S. Secondary bud gas exchange, growth, and fruitfulness of Vitis vinifera L. cultivars, ‘Grenache’ and ‘Cabernet Sauvignon’ grown on the Texas High Plains. Vitic. Data J. 2020, 2, e60430. [Google Scholar] [CrossRef]

6. Trought, M.C.T.; Howell, G.S.; Cherry, N. Practical Considerations for Reducing Frost Damage in Vineyards; Report to New Zealand Winegrowers; Lincoln University: Canterbury, New Zealand, 1999; Available online: https://researcharchive.lincoln.ac.nz/server/api/core/bitstreams/046b1e55-3931-4900-a883-a4a871fe7e06/content (accessed on 24 October 2024).

7. Winkler, A.J.; Cook, J.A.; Kliewer, W.M.; Lider, L.A. General Viticulture; University of California Press: Berkeley, CA, USA, 1974; 710p. [Google Scholar]

8. Hellman, E.W. Oregon Viticulture; Oregon State University Press: Corvallis, OR, USA, 2003; 272p. [Google Scholar]

9. Sanchez, L.A.; Dokoozlian, N.K. Bud microclimate and fruitfulness in Vitis vinifera L. Am. J. Enol. Vitic. 2005, 56, 319–329. Available online: https://www.researchgate.net/publication/277845936_Bud_Microclimate_and_Fruitfulness_in_Vitis_vinifera_L (accessed on 24 October 2024). [CrossRef]

10. Khanduja, S.D.; Balasubrahmanyam, V.R. Fruitfulness of grape vine buds. Econ. Bot. 1972, 26, 280–294. [Google Scholar] [CrossRef]

11. Epee, P.; Schelezki, O.; Trought, M.C.T.; Werner, A.; Hofmann, R.W.; Almond, P.; Charters, S.; Parker, A. Effects of cane-and spur-retained node numbers on the pre-flowering vegetative growth of cane-pruned Sauvignon blanc. OENO One 2022, 56, 157–171. [Google Scholar] [CrossRef]

12. Srinivasan, C.; Mullins, M. Physiology of flowering in the grapevine—A review. Am. J. Enol. Vitic. 1981, 32, 47–63. [Google Scholar] [CrossRef]

13. Ferrara, G.; Mazzeo, A. Potential and actual bud fruitfulness: A tool for predicting and managing the yield of table grape varieties. Agronomy 2021, 11, 841. [Google Scholar] [CrossRef]

14. Monteiro, A.I.; Malheiro, A.C.; Bacelar, E.A. Morphology, physiology and analysis techniques of grapevine bud fruitfulness: A Review. Agriculture 2021, 11, 127. [Google Scholar] [CrossRef]

15. Monteiro, A.I.; Ferreira, H.; Ferreira-Cardoso, J.V.; Malheiro, A.C.; Bacelar, E.A. Assessment of bud fruitfulness of three grapevine varieties grown in northwest Portugal. OENO One 2022, 56, 385–395. [Google Scholar] [CrossRef]

16. Nikov, M.; Jonev, S.; Cholakov, T.; Malenin, I.; Todorov, I.; Monov, I. Spravochnik po Lozarstvo; Christo G. Danov Printing Co.: Plovdiv, Bulgaria, 1983; 280p. [Google Scholar]

17. Martinson, T.; Lakso, A.; Bates, T. Grapes 101 Report: Bud Fruitfulness and Yield; Cornell University: Ithaca, NY, USA, 2012; Available online: https://cals.cornell.edu/news/2012/05/grapes-101-bud-fruitfulness-and-yield (accessed on 24 October 2024).

18. Del Zozzo, F.; Canavera, G.; Pagani, S.; Gatti, M.; Poni, S.; Frioni, T. Post-spring frost canopy recovery, vine balance, and fruit composition in cv. Barbera grapevines. Aus. J. Grape Wine Res. 2022, 2022, 6596021. [Google Scholar] [CrossRef]

19. Friend, A.P.; Trought, M.C.T.; Stushnoff, C.; Wells, G.H. Effect of delaying budburst on shoot development and yield of Vitis vinifera L. Chardonnay ‘Mendoza’ after a spring freeze event. Aust. J. Grape Wine Res. 2011, 17, 378–382. [Google Scholar] [CrossRef]

20. Evans, K.J.; Bricher, P.K.; Foster, S.D. Impact of frost injury incidence at nodes of Pinot Noir on fruitfulness and growth-stage lag. Aus. J. Grape Wine Res. 2019, 25, 201–211. [Google Scholar] [CrossRef]

21. Kasimatis, A.N.; Kissler, J.J. Responses of grapevines to shoot break-out following injury by spring frost. Am. J. Enol. Vitic. 1974, 25, 17–20. Available online: https://www.lodigrowers.com/download/Kasimatis_SpringFrostInjury_1974.pdf (accessed on 24 October 2024). [CrossRef]

22. Wolpert, J.A.; Howell, G.S.; Mansfield, T.K. Sampling Vidal blanc grapevines. I. Effect of training systems, pruning severity, shoot exposure, shoot origin and cluster thinning on cluster weight and fruit quality. Am. J. Enol. Vitic. 1983, 34, 72–76. [Google Scholar] [CrossRef]

23. Howell, G.S. Factors Related to Spring Frost Damage: What Are the Options. Michigan State University. 2003. Available online: https://www.canr.msu.edu/grapes/uploads/files/factors-related.pdf (accessed on 24 October 2024).

24. Frioni, T.; Green, A.; Emling, E.J.; Zhuang, S.; Palliotti, A.; Sivilotti, P.; Falchi, R.; Sabbatini, P. Impact of spring freeze on yield, vine performance and fruit quality of Vitis interspecfic hybrid Marquette. Sci. Hortic. 2017, 219, 302–309. [Google Scholar] [CrossRef]

25. Centinari, M.; Gardner, D.M.; Smith, D.E.; Smith, M.S. Impact of amigo oil and KDL on grapevine postbudburst freeze damage, yield components, and fruit and wine composition. Am. J. Enol. Vitic. 2017, 69, 77–88. [Google Scholar] [CrossRef]

26. Proebsting, E.L.; Brummund, V.P. Yield and maturity of ‘Concord’ grapes following spring frost. HortScience 1978, 13, 541–543. [Google Scholar] [CrossRef]

27. Theocharis, A.; Hand, P.; Pole, J.; Cevik, V.; Fisarakis, I.; Henderson, J. Study of genetic diversity among inter-intraspecific hybrids and original grapevine varieties using AFLP molecular markers. Aust. J. Crop Sci. 2010, 4, 1–8. Available online: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/study-of-genetic-diversity-among-inter-intraspesific-hybrids-and- (accessed on 29 October 2024).

28. Vitis International Variety Catalogue. Available online: www.vivc.de (accessed on 24 October 2024).

29. Lott, H.; Pfaff, F.; Prior, B. Taschenbuch der Rebsorten; 14 Auflage; Fachverlag Dr. Fraund GmbH: Mainz, Gemany, 2010; 385p. [Google Scholar]

30. Coombe, B.G. Adoption of a system for identifying grapevine growth stages. Austr. J. Grape Wine Res. 1995, 1, 104–110. [Google Scholar] [CrossRef]

31. Pospišilová, D. Ampelografia ČSSR; Priroda: Bratislava, Slovakia, 1981; 350p. [Google Scholar]

32. Stepanchenko, V.I. Fruitfulness of basal buds of grapevine. Sadov. Vinograd. Vinod. Moldav. 1965, 8, 27–29. [Google Scholar]

33. Van Leeuwen, C.; Darriet, P. The impact of climate change on viticulture and wine quality. J. Wine Econ. 2016, 11, 150–167. [Google Scholar] [CrossRef]

34. Duchêne, É. How can grapevine genetics contribute to the adaptation to climate change? OENO One 2016, 50, 113–124. [Google Scholar] [CrossRef]

35. De Rosa, V.; Vizzotto, G.; Falchi, R. Cold hardiness dynamics and spring phenology: Climate-driven changes and new molecular insights into grapevine adaptive potential. Front. Plant Sci. 2021, 12, 644528. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]

36. Alleweldt, G.; Spiegel-Roy, P.; Reisch, B.I. Grapes (Vitis). Acta Hortic. 1991, 290, 291–337. [Google Scholar] [CrossRef]

37. Lisek, A.; Lisek, J. Assessment of genetic diversity and relationships among grapevine cultivars originating in Central and Eastern Europe and North America using ISSR markers. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 2019, 18, 141–152. [Google Scholar] [CrossRef]

Lisek, J. Primary Assessment of Grapevine Cultivars’ Bud Fertility with Diverse Ancestry Following Spring Frost Under Central Poland Environmental Conditions. Agriculture2025, 15, 108.

The National Institute of Horticultural Research, Konstytucji 3 Maja 1/3 Str., 96-100 Skierniewice, Poland

Перевод статьи «Primary Assessment of Grapevine Cultivars’ Bud Fertility with Diverse Ancestry Following Spring Frost Under Central Poland Environmental Conditions» автора Jerzy Lisek, оригинал доступен по ссылке. Лицензия: CC BY. Изменения: переведено на русский язык

Комментарии (0)