Верблюжатина: современные стандарты качества от пастбища до прилавка

Оптимизация выращивания, убоя и переработки мяса верблюдов в Казахстане для повышения рентабельности и удовлетворения потребительского спроса.

Верблюжье мясо и его особенности

Возросшие потребности населения Казахстана и рост его численности в зоне пустынь и полупустынь вызвал изменения в структуре питания, увеличение потребления мяса. В этом аспекте верблюдоводству уделяется пристальное внимание. Увеличение производства верблюжатины в наибольшей степени отвечает как требованиям организации полноценного питания населения, так и рациональному использованию кормовых ресурсов и экономических особенностей отдельных экологических зон и регионов страны.

Основным источником получения верблюжатины в настоящее время является верблюды породы казахский бактриан, казахско-калмыцкие помеси породы бактриан и межвидовые гибриды промышленного типа скрещивания. При этом, как показывают расчёты, производство необходимого количества верблюжатины и верблюжьего молока для населения по нормам питания можно обеспечить только при оптимальном сочетании интенсивного молочного верблюдоводства и специализированного мяса-шерстного верблюдоводства.

По расчётам международного эксперта ФАО Баймуканова Асылбека имеются реальные возможности довести численность верблюдов мясо-шерстного и мясо-молочного направления продуктивности в ближайшей перспективе до 280 тыс. голов, в том числе верблюдиц – до 90 тыс. голов.

Рост поголовья верблюдов мясного направления продуктивности за счёт помесей бактрианов (дромедаров) от поглотительного скрещивания и разведения «в себе» потребует длительного времени. Этот метод наряду с воспроизводительным скрещиванием следует применять для создания племенных стад в новых зонах развития мясного верблюдоводства, а также при выведении новых генотипов верблюдов комбинированного направления продуктивности.

Наиболее эффективный способ быстрого увеличения количества верблюдов мясного направления продуктивности – использование для комплектования маточных стад помесей, полученных от промышленного скрещивания пород, а также применение многопородных переменных скрещиваний. Коров, выделенных для скрещивания, необходимо сосредотачивать на отдельных фермах.

Использование маток и кайымалов молочных и комбинированных генотипов пород верблюдов для создания товарных мясных стад не исключает, а, напротив, повышает значение специализированных мясо-шерстных и мясо-молочных пород. В связи с этим, важность приобретает племенная работа с ними.

В условиях рыночной экономики жизнеспособность любой отрасли, в том числе и мясного верблюдоводства, зависит от рентабельности производства. С полной уверенностью можно утверждать, что главная причина недостаточного темпа роста поголовья состоит в низкой экономической эффективности отрасли, обусловленной слабой кормовой базой и несовершенной технологией, отсутствием дифференцированной цены на верблюжатину, получаемую от мясо-шерстных и комбинированных пород и генотипов верблюдов. Известно, что питательная ценность, вкусовые и кулинарные достоинства мяса специализированных мясо-шерстных пород (казахский бактриан) и их помесей с молочными породами (дромедар породы Арвана) значительно выше.

Необходимость развития мясного верблюдоводства диктуется и экологическими факторами. Во многих регионах республики, где успешно развивается продуктивное верблюдоводство, в результате ежегодной распашки, водной и ветровой эрозии утрачивается естественное плодородие земель, увеличиваются площади деградированных участков. Приостановить этот негативный процесс можно путём отведения их под поверхностное и коренное улучшение. Это явится существенным источником увеличения сборов пастбищных кормов и сена многолетних трав для продуктивного мясного верблюдоводства, что позволит дополнительно получать около 1 ц говядины с 1 га.

Таким образом, исторические, экономические и природно-климатические условия Казахстана определяют целесообразность ускоренного развития мясного верблюдоводства – важного резерва увеличения производства высококачественной верблюжатины и тяжёлого кожевенного сырья высокого технологического качества.

Максимальное использование естественных пастбищных угодий пустынь и полупустынь в течение года является непременным условием получения дешёвой верблюжатины.

Интенсифицировать использование кормовых угодий можно путём коренного и поверхностного улучшения, обводнения, орошения, внесения органических и минеральных удобрений, организации селекции и семеноводства однолетних, многолетних и аридно-пастбищных трав.

Сокращение сроков выращивания, естественного нагула и откорма молодняка и повышение его живой массы к моменту реализации – основной резерв увеличения производства верблюжатины. При этом наиболее эффективно используются корма.

Главная причина невысокой эффективности мясного верблюдоводства – неотработанность технологии, шаблонное её внедрение в хозяйствах без учёта местных природных и экономических условий зон, биологических особенностей разных генотипов верблюдов, а также требования к качеству верблюжатины. В большинстве хозяйств сухостепных, полупустынных и пустынных районов преобладают экстенсивные формы ведения мясного верблюдоводства при круглогодовом пастбищном содержании всех групп животных, включая предубойный нагул мясного контингента в возрасте, как правило, более двух лет. Биологический потенциал верблюдов мясного направления продуктивности используется менее, чем на 50 %.

Технологию мясного верблюдоводства уверенно можно отнести к числу ресурсосберегающих. Из технологического процесса исключаются такие трудоёмкие процессы как доение верблюдиц, выпаивание верблюжат молоком.

Ресурсосбережению способствует и тот факт, что верблюды мясо-шерстного и мясо-молочного направления продуктивности выносливы, неприхотливы, устойчивы к заболеваниям, обладают высокой скороспелостью, быстро нагуливаются и откармливаются, хорошо оплачивают корм приростом, дают большой выход мяса и тяжёлое кожевенное сырье.

Верблюды мясо- шерстного направления продуктивности хорошо переносят перепады температур в зимний сезон года, то есть низкие температуры, поэтому их можно содержать в помещениях облегчённого типа. Верблюды независимо от направления продуктивности не требовательны к уходу, на обслуживание их затрачивается мало времени, что делает продуктивное мясное верблюдоводство одной из самых малотрудоёмких отраслей животноводства.

К сожалению, негативные явления, происходящие в отечественном сельском хозяйстве, отразились на верблюдоводстве. Произошло снижение численности верблюдов, а также его продуктивности.

В то же время анализ показывает, что в современных условиях перехода к рыночной экономике и реформирования сельскохозяйственных предприятий наиболее рентабельной отраслью является верблюдоводство. Наличие в технологии мясного верблюдоводства ресурсосберегающих элементов и умелое использование их в практике позволяет производить продукцию с меньшими затратами материальных ресурсов и труда и сделать её конкурентоспособной на рынке.

Основным показателем высокого качества мясного направления продуктивности верблюдов в конечном счёте является цена, которую потребители готовы заплатить за мясо.

И производителям, и потребителям, являющимся звеньями одной цепи, необходимо знать и соблюдать некоторые основные правила, чтобы получить от мясного направления продуктивности верблюдов всё, что только возможно.

Верблюжатина является ценным белковым продуктом питания человека. По данным института питания (Академия питания) МЗ РК, ассортимент мяса по видам в рационе человека должен быть в следующих пределах (%): говядина – 20–30, свинина – 10–15, баранина – 10-15, конина 10-15%, мясо птицы – 10-15, мясо прочих животных (верблюжатина) 5-10. С учетом потребления колбас, копченостей, субпродуктов и сала этот диапазон по каждому виду мяса увеличивается на 6-8%.

Верблюжатина характеризуется красным цветом с малиновым (розоватым) оттенком. Интенсивность окраски мяса зависит от пола и возраста животного. Для верблюжатины (исключая мясо некастрированных самцов) характерна мраморность, которая особенно ярко выражена у верблюдов породы казахский и калмыцкий бактриан, наличие прослоек жировой ткани на поперечном срезе мышц хорошо упитанных животных. Мясо имеет средне-плотную консистенцию, соединительная ткань крупноволокнистая, трудно-развариваемая. Жировая ткань светло-желтого (с беловатым оттенком) цвета, различных оттенков, рыхлой консистенции. Сырое мясо обладает специфическим запахом, вареное мясо - приятным, ярко выраженным вкусом и запахом, вареная жировая ткань - своеобразным приятным запахом.

Мясо – это туша или часть туши, полученная после убоя и первичной обработки скота. Это – один из важнейших продуктов питания человека, обладающий высокой пищевой ценностью.

Пищевая ценность мяса характеризуется количеством и соотношением белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и степенью усвоения их организмом человека.

Мясные качества верблюдов определяются целым комплексом показателей: живой массой, пропорциями тела, морфологическим составом туши и соотношениями между её компонентами – мускулатурой, жиром и костями.

Живая масса верблюда является породным признаком. Она зависит также от условий кормления и содержания и является важнейшим показателем эффективности ведения продуктивного верблюдоводства. Определяется взвешиванием и выражается в килограммах.

Убойная масса – это масса разделанной мясной туши без шкуры, головы, нижних конечностей и внутренних органов. Определяется взвешиванием и выражается в килограммах.

Убойный выход определяется в процентах убойной массы от живой массы.

Оптимальный возраст убоя молодняка верблюдов

При реализации верблюдов на мясо имеет значение определение оптимального возраста убоя животных.

Оптимальный возраст убоя верблюдов на мясо определяется путем сочетания большой живой массы животного с желательным содержанием в туше жира и белка.

Существует определенная градация, при которой вышеуказанные признаки (биологические особенности) совпадают с хозяйственной целесообразностью убоя животных.

Анализ затрат на выращивание молодняка верблюдов показывает, что убой годовалых и полуторагодовалых верблюжат на мясо экономически невыгоден. Связано это с тем, что затраты на получение приплода и содержание его в течение года очень велики. Нами установлено, что себестоимость 1 ц живой массы молодняка годовиков на 18-23% выше, чем у двух и трехлеток. Более длительный срок выращивания верблюдов также не выгоден ввиду увеличения расходов кормов и затрат на содержание, что ведет к удорожанию себестоимости мяса. Оптимальный возраст убоя молодняка на мясо 2,5-3,5 года, что совпадает с хозяйственной целесообразностью.

В условиях верблюдоводческого хозяйства выявляют поголовье верблюдов, которое будет выделено для нагула и сдачи на мясо.

Каждый верблюд описывается по происхождению, возрасту, полу и упитанности. Все верблюды, выделенные для нагула, формируются в один табун по полу в количестве 10-50 голов. Перед нагулом проводят ветеринарно-зоотехнический осмотр каждого животного, проверяют нумерацию, взвешивают при сдаче табунщику перед нагулом, затем – через каждые два месяца и перед забоем. Приросты верблюдов обрабатываются в разрезе половозрастных групп, видов, пород и кровности гибридов по каждому взвешиванию, и на основе полученных данных выявляется нагульная способность верблюдов разных возрастных групп, видов, пород и кровности гибридов (по абсолютным и относительным приростам).

Учет убойного выхода верблюдов

Поступивших на мясоперерабатывающий цех верблюдов немедленно взвешивают, определяют их упитанность путем внешнего осмотра и на ощупь, и, если необходимо, им дают суточный отдых. После чего каждое животное ставится на 24-часовую голодную выдержку. Последняя дача воды прекращается за 4 часа до убоя.

За время голодной выдержки животное тщательно очищают от грязи и моют. За 1-2 часа перед забоем верблюдов снова взвешивают на десятичных весах, с точностью до 0,5 кг.

Убой верблюдов и разделка производятся опытными мастерами по принятой на мясоперерабатывающем цехе технологической схеме (рисунок 17).

Сбор крови производится двумя способами: при помощи тазиков, подставленных под прорез горла животному и при помощи полого ножа. Наиболее полное обескровливание достигается вторым способом, при обязательном вертикальном положении животного. Полый нож, соединенный с резиновым шлангом, после надреза шкуры на шее вводится острым концом в грудную полость и попадает в полость аорты или предсердие; кровь при этом поступает через резиновый шланг в подставленную посуду. Кроме этого, кровь собирается во время снятия шкуры с головы путем подставляемого тазика. Вся кровь сливается в одну посуду и затем взвешивается на весах с точностью до 0,1 кг.

Голова разделяется поперечным надрезом связок и мускулов между затылочной частью и первым шейным позвонком и взвешивается (рисунок 18).

Передние и задние ноги отделяются в запястном и скакательном суставе, причем весь скакательный сустав остается при туше и взвешивается нераздельно. Вес парной туши определяется не ранее чем через 2 часа после снятия шкуры животного. Шкура взвешивается с предварительным удалением прорезей мяса и жира после очистки от возможного загрязнения при забое. Кроме того, для более полной характеристики шкуры определяется сортность, площадь и толщина.

Площадь шкуры определяется упрощенным способом, рекомендованным профессором О.В. Гаркави, путем умножения ее длины на ширину. Длина измеряется по хребту от корня хвоста до шейной линии, ширина – между краями шкуры на линии, проведенной перпендикулярно к хребту на половине длины шкуры. Толщина шкуры измеряется толщемером системы Мейснера или штангельциркулем (через прорез в шкуре) на огузке, в стандартной точке, лежащей на 25 см от заднего края шкуры и в 20 см в сторону от хребта (справа или слева).

При определении убойного выхода и качества мяса важно установить общее количество жира сырца, его распределение, удельный вес по основным группам (рисунок 19).

Жир сальника снимается отдельно со всей поверхности желудочно-кишечного тракта до удаления его из полости живота, лучше – при обработке туши в вертикальном положении. Жир остающийся на поверхности рубца в большом и малом швах, снимается до освобождения рубца от содержимого.

Жир летошки снимается с поверхности и лунок (впадин) до ее опорожнения.

Жир сычуга снимается со всей его поверхности.

При обработке ливера жир снимается: со средостений, аорты и трахеи.

После отделения сердца с него снимается жир, находящийся вокруг веночной области.

Почки и почечный жир отделяются от туши одним пластом. При туалете туши жир срезается у тазовой кости (паховая область), у щупа, у корня хвоста и мошонки. Мошоночный жир снимается с паховой поверхности до продольной распиловки туши.

Жир с кишечного тракта, в том числе, и брыжейка, снимается до освобождения кишок от содержимого при их разделке на товарные части.

В целях удаления из жира посторонней влаги, вносимой как при туалете, так и остающейся при обескровливании, целесообразно его собирать в отдельные корзинки.

Жир взвешивается после двухчасового остывания раздельно по основным группам: сальник, почечный жир, брыжеечный, мошонки, жир туши (тазовый), щупа и мездры шкуры, ливера и т.д. После остывания все сорта жира от каждого животного смешиваются и пропускаются через волчок на фарш взятием средней пробы на жир, белок и влагу. Средняя проба помещается в стеклянную банку с притертой пробкой, консервируется 5-10 каплями (на ватке) хлороформа и в парафинированном виде немедленно отправляется в лабораторию.

Наличие жира на поверхности туши (полив) определяется осмотром и описанием его цвета, мест и степени отложения по отдельным частям туши.

Массу желудка определяют с содержимым и без содержимого. Кишки взвешиваются с содержимым и без содержимого.

Длина толстых и тонких кишок измеряется мерной лентой после отделения брыжейки и очищения их от содержимого.

Селезенка и почки взвешиваются без покровного жира. Ливер – дыхательное горло с прилегающими к нему легкими, печенью и сердцем, взвешиваются нераздельными, а затем каждый орган отдельно: легкие – с обрезанными сосудами и бронхами у самого их схождения в легкие, печень – по удалению связок, обрезанных у основания, сердце без покрывающего его жира, сгустки крови в желудочках и предсердии не освобождаются.

Туша, под которой понимается вес мяса на костях без головы, ног, шкуры, хвоста и внутренностей после мокрого и сухого туалета (зачистка шейной бахромы, удаление кровяных сгустков, остатков диафрагмы и т.д.) разрезается продольно на две равные половины, причем линия разреза должна проходить точно по сɟредине позвоночного столба. Обе половины нумеруются путем прикрепления бирок с указанием номера животного и поступают в камеру охлаждения.

Вес парной туши определяется через 1 час после мокрого туалета, а охлажденной – после 24 часового пребывания в камере охлаждения, когда температура в толще мяса достигает +3-+50 и образуется корка засыхания. Разница между первым и вторым взвешиванием характеризует потерю веса за время охлаждения туши, составляющую около 1%.

Сумма всех убойных выходов: крови, головы, ног, шкуры, туши, жира сырца, пищеварительного тракта с содержанием и внутренних органов должна соответствовать предубойной живой массе животного; разница не должна составлять больше одного процента.

Основным показателем, по которому судят о результатах откорма и нагула, является масса туши и жира сырца, выраженная в процентах к живой массе – так называемый убойный выход. Показатель убойного выхода может быть разным в зависимости от того, к какому показателю относят массу туши – предубойной полученному сразу при снятии с откорма скота, или съемному.

В практике работы мясного верблюдоводства убойный выход определяется отнесением массы туши и жира к живой массе, при взвешивании верблюдов во время прибытия их в мясоперерабатывающий цех со скидкой 3-5% от живой массы с учетом потери при голодной выдержке, т.е. к предубойной живой массе.

В экспериментальных работах к решению этого вопроса также подходят неодинаково. Одни относят массу туши и жира к пред- убойной живой массе, другие – к съемному.

Для получения объективных данных, которые с достаточной точностью характеризовали бы результаты откорма, а также установления одинаковых доходов, необходимо массу туши и жира относить к предубойноɣ и к съемноɣ живой массе.

Результаты выращивания и откорма наряду с определением убойных выходов – туши, сала и др., оценивают: по качеству мяса, соотношению его различных сортов в туше, удельному весу костей и сухожилий, устанавливаемых при обвалке или при товарной разделке туши по отдельным отрубам.

Обвалка производится по технологической схеме, установленной РСТ. Другие требования предъявляются к экспериментальной обвалке. Прежде должны быть предусмотрены все необходимые условия, от которых зависит точность в работе (наличие десятичных и чашечных весов, тара, отдельно отведенное место и т.д.). Обвалка производится наиболее опытными мастерами под наблюдением научного сотрудника.

Обваливают тушу (при изучении развития костяка) или одну ее (правую) продольную половину, при условии равномерного разделения туши по позвоночному столбу на две одинаковые части, разница в весе не должна превышать 1%. Перед обвалкой каждая половина взвешивается с точностью до 0,5 кг.

Выход каждого сорта мяса (1-2-3 по колбасной классификации), костей, хрящей и сухожилий определяется взвешиванием с точностью до 0,1 кг. Затем все мясо смешивается и пропускается через волчок на фарш, от которого из разных мест после тщательного перемешивания в смесителе или руками, берется средняя проба массой 400 г для химического анализа на те же вещества, на какие исследуется жир сырец.

В тех случаях, когда по техническим причинам (условиям) не представляется возможным пропустить все мясо на фарш, берется по методу средних проб только часть мяса, но не менее 25% пропорционально весу каждого сорта. Взятое таким способом мясо пропускают под фарш и из него берут среднюю пробу таким же способом, как и в первом случае.

Что же касается других методов взятия средних проб, например, из длинной мышцы спины или других мест по которым судят о мясе всей туши, то мы считаем их менее надежными. Образец, взятый в данном случае в одном месте, не может характеризовать всю тушу уже потому, что соотношение между жиром и мясом в разных ее частях, в зависимости от степени упитанности животного, возраста, породности и т.д., будет неодинаковым. Кроме того, сама методика еще не настолько разработана, чтобы можно было ее рекомендовать при массовых научно-хозяйственных опытах.

Оценка качества мяса по данным химического анализа средней пробы всей туши, естественно, не может характеризовать ее отдельных составных частей, их химического состава и соотношения различных тканей; их достоинства, как продукта питания, обусловливаются многими другими факторами – вкусом, сочностью, нежностью и т.д (рисунок 20).

Опытами отдельных исследователей установлено, что морфологический и химический состав разных частей одной и той же туши неодинаков и находится в прямой зависимости от состояния упитанности животного: чем животное упитаннее, тем больше жира откладывается преимущественно в тех частях туши, которые по сортности относятся к лучшим.

Различия в этом отношении наблюдаются в породно-видовом разрезе и в зависимости от типа и степени откорма верблюдов.

Следует поэтому остановиться на разделке туш по отрубам с изучением их морфологического и химического состава. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- разрубка туши (левой половины) на отрубы производится по РСТ. Во избежание потери влаги при разделке туш на отрубы, их обвалка и взятие проб для химического анализа производится в один день.

При изучении морфологического и химического состава мяса по отрубам можно пользоваться инструкцией ВНИИМП, основные положения которой сводятся к следующему. Каждый отруб исследуется отдельно с предварительным взвешиванием. Затем из него удаляются кости и хрящи, вырезается жировая ткань, сухожилия и соединительно-тканевая прослойка, по принципу колбасного мяса.

Таким образом, при разделке отруба получается:

1. мускульная часть,

2. соединительная ткань,

3. жировая ткань,

4. кости и хрящи.

Все эти части взвешиваются отдельно. Наибольшая потеря веса (сумма всех 4 частей) против первоначального веса отруба раскладывается пропорционально на каждую из 4 частей.

Затем все части отруба, за исключением костей и хрящей, смешиваются и пропускаются через волчок на фарш.

После тщательного перемешивания из полученного фарша, берут как было указано, среднɸɸ пробɭ для химического анализа.

В дополнение к методам химического и морфологического исследования проводится органолептическая оценка качества мяса путем дегустации, - вкусовых проб, что позволяет дать более полную характеристику качества мяса.

Для исследования берется одна и та же часть отруба от всех сравниваемых туш, желательно филе и огузок. Из филе приготовляется ростбиф, причем он поджаривается в виде целого куска в течение одинакового времени и температуры для всех образцов. После поджаривания отделяются сухожилия и накладной жир, а оставшаяся часть разрезается поперек волокон на куски одинаковой толщины (приблизительно 2-3см) в виде квадратов, размером стороны 5-6см, по числу экспертов. Из огузка приготовляется отварное мясо всех сортов с соблюдением для всех сортов одинакового времени для варки и остывания до экспертизы и нарезается на кусочки так же, как и в первом случае.

Состав экспертов подбирается из наиболее компетентных лиц в количестве 3-5 человек.

Каждый эксперт получает анкеты по числу исследуемых проб (ростбиф, отварное мясо и т.д.), в которых даст оценку по следующим показателям: вкус, сочность, нежность, аромат и внешний вид (цвет).

Рекомендации по развитию мясного верблюдоводства

Мясное верблюдоводство является динамично развивающейся подотраслью продуктивного верблюдоводства в Республике Казахстан, которая займет лидирующее место на отечественном рынке мясной продукции в ближайшее десятилетие.

Исходя из нормы содержания верблюдов, а также с учетом климатических и кормовых условий местности, рекомендуется иметь в табунах верблюдоводческих бригад следующую численность верблюдов: матки жеребые, подсосные – 90-120; самки от 1 года до 3 лет – 120-150; самцы всех возрастов – 150-200.

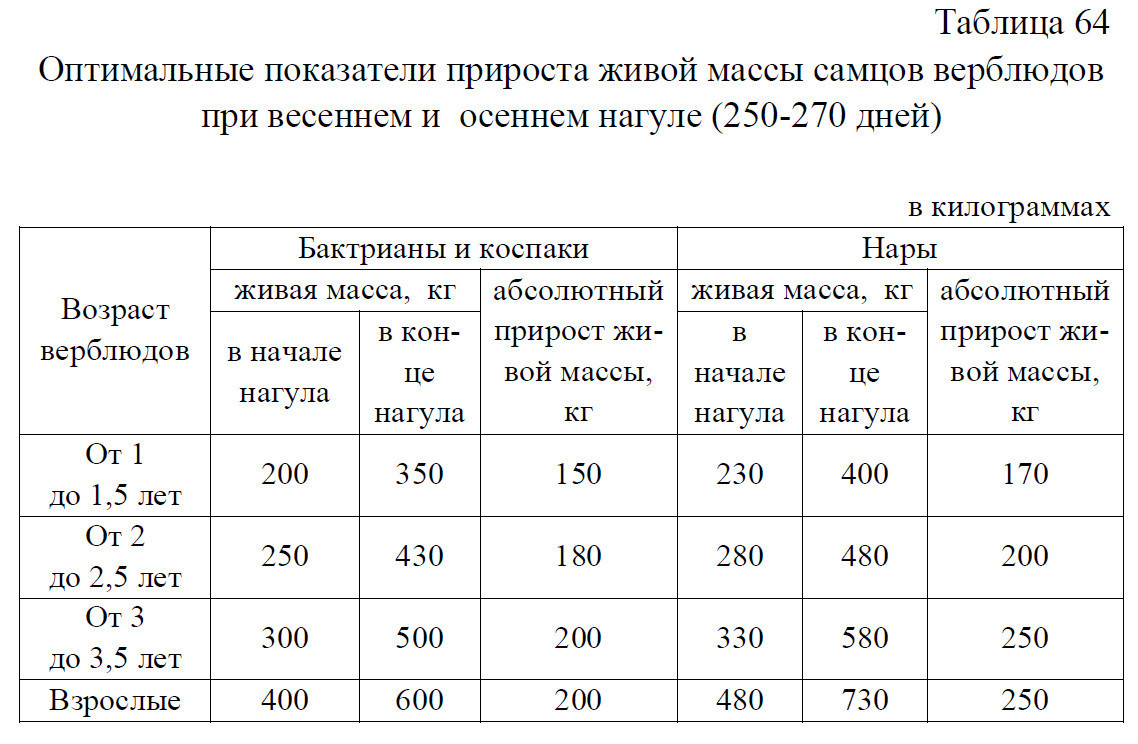

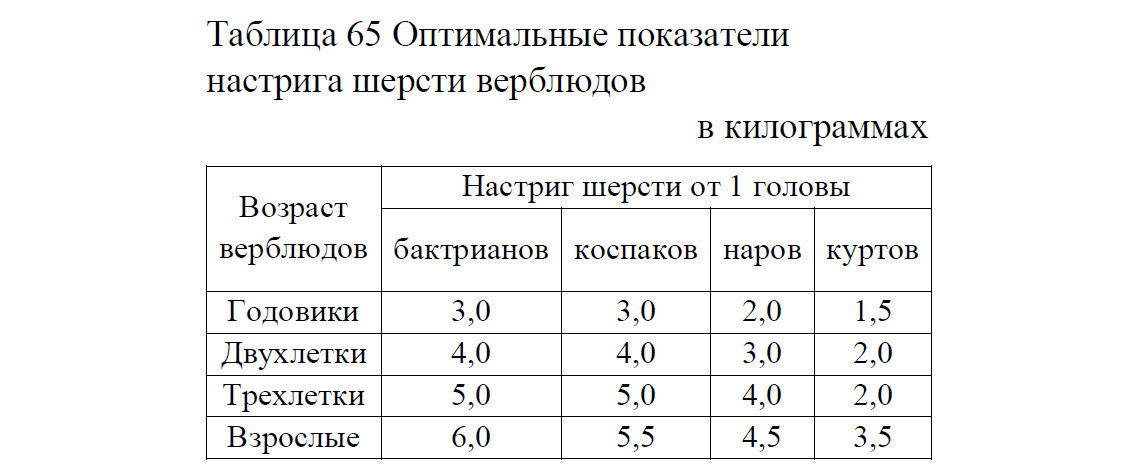

По материалам многолетних исследований разработаны стандарты плановых приростов живой массы верблюдов самцов, при весенне-осеннем нагуле (таблица 64). Весной от верблюдов находящихся на нагуле или откорме можно состригать шерсть от 1,5 кг до 6 кг, количество которой зависит от их возраста и породной принадлежности (таблица 65).

Различия в этом отношении наблюдаются в породно-видовом разрезе и в зависимости от типа и степени откорма верблюдов.

С возрастом у верблюдов снижается величина абсолютного и относительного прироста в период откорма. У молодняка в возрасте 1 года относительная скорость роста живой массы составляет 25,030,0%, 2-х лет – 24,1-24,7%, 3-х лет – 15,7-26,3%, 4-х лет – 12,8-18,1% и у взрослых – 7,29-17,7%. Связано это, прежде всего, с тем, что с возрастом коэффициент переваримости питательных веществ кормов в рационе (по фактически съеденному корму) снижается.

Мясную продуктивность верблюдов характеризует его нагульная способность и выход мяса и сала. При проведении нагула необходимо изучать нагульную способность верблюдов по приростам и состоянию упитанности. Верблюды для сдачи на мясо могут быть сняты с нагула досрочно при достижении жирной и хорошей упитанности. При жирной упитанности у верблюда горбы наполнены жиром, стоят прямо, часть спины по бокам и сзади горбов заполнена жиром. При хорошей упитанности горбы наполнены жиром, стоят прямо.

Верблюжье мясо – важнейший продукт питания населения пустынь и полупустынь Республики Казахстан. Это мясо всегда можно купить на рынках городов в ареалах верблюдоводства. Оно мало чем уступает говядине.

Верблюды отличаются исключительно высоким показателем отложения жира на единицу корма, превосходящим все другие виды животных. На отложениях 1 кг жира верблюдиц требуется 7,4 кг кормовых единиц. Главное преимущество верблюда, в сравнении с другими видами скота мясного направления продуктивности является его исключительная способность к условиям существования пустынь и полупустынь.

Нагул верблюдов как один из видов откорма является наиболее простым, малотрудоемким и дешевым способом повышения упитанности и увеличения живой массы. Весеннее сочное злаковое и бобовое разнотравье в сочетании с эфемерами в пустынях и полупустынях Казахстана способствует быстрому восстановлению упитанности и высокому среднесуточному приросту живой массы. Зарегистрированы среднесуточный прирост живой массы (с марта по май) у верблюдов годовиков 800 г, двухлеток 1200 г и трехлеток 1500 г.

Летом (июль-август) растительность становится сухой и грубой – исчезают злаки и эфемеры. В полынях и солянках повышается количество эфирных масел. Среднесуточный прирост живой массы резко снижается у верблюдов всех возрастов.

Нагул верблюдов происходит активно в два периода – весной и осенью. При этом в горбах верблюдов накапливается запас жира, достигающий 10,0 кг.

При хорошей упитанности по мере увеличения возраста животного содержание жира в теле увеличивается: у полуторагодовалых количество его составляет около 4%, а у взрослых – до 6% от живой массы перед убоем.

Соотношение жира с горбов и из туши зависит от упитанности животного. При упитанности выше средней горбовый жир составляет 82%, при средней – 86%, а при нижесредней – 92% эти данные свидетельствуют о том, что жир горбов служит депо и расходуется как последний резерв.

Убойный выход мяса верблюдов в зависимости от их упитанности и возраста различен, и у животных выше средней упитанности он составляет 59%, средней – 51%, ниже средней – 47%, а у тощих – 44%. От самцов в возрасте двух лет убойный выход составляет около 50%, у трех и четырехлетних кастратов – 49%, от пятилетних – 51%. Содержание воды колеблется в пределах 73-77%, белков – 17-22%, жира – 6-20%, золы – 0,6-1,1%. Энергетическая ценность: 160 калорий или 670 кДж.

По цвету, консистенции и внешнему виду мясо хорошо упитанных, и особенно молодых верблюдов, сходно с говядиной. Межмышечный жир придает мясу мраморный вид, улучшая его вкусовые и питательные качества.

Диаметр мышечного волокна у туркменских дромедаров колеблется в пределах 18-107 мкм. Отложение жира в мышцах в основном по ходу сосудов и между мышечными пучками.

Верблюжьи жир-сырец подразделяется на высший и первый сорта. Обрабатывают его по технологическим приемам для жира крупного рогатого скота, овец и свиней, с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

Несъедобная часть от общей товарной массы верблюжатины составляет в среднем 23%.

Мясо верблюдов пригодно для изготовления обычных мясных блюд в вареном и жареном виде. Мясо от старых, рабочих и низкоупитанных верблюдов жесткое, крупноволокнистое, трудно прожаривается и проваривается. Оно содержит много гликогена и поэтому часто используется при приготовлении различных мясных консервов, например «Верблюжатина тушеная» и колбасных изделий, например, «Восточная полукопченая», «Алма-Атинская вареная», «Ойсылкара» и др.

Проанализирован действующий республиканский стандарт Казахской ССР 114-71 «Верблюды для убоя на мясо, определение упитанности». Установлено, что традиционная трехуровневая градация упитанности верблюдов (высшая, средняя, нижесредняя) имеют ряд недостатков влияющая на достоверность оценки животных перед убоем, обусловленная субъективностью оценки развития мускулатуры (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), наполняемости горба жиром и степенью развития мышечной ткани. В связи с этим, предложена четырехуровневая градация упитанности верблюдов (высшая, вышесредняя, средняя и нижесредняя) с учетом оценки степени наполняемости горба жиром (полностью, частично, имеются складки), положения горба (вертикально, слегка свешиваются, полностью свешиваются), наличия жировой подушки у основания горбов (имеется, слегка прощупывается, не прощупывается), степени развития мускулатуры в области туловища, лопатки, бедра и бедра (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), формы тела (округлые, заметны угловатость скелета).

Упитанность верблюдов определяют глазомерно и на ощупь у основания горбов над верхними дугами ребер.

Упитанность верблюда определяют, начиная с годовалого возраста по некоторым характерным признакам:

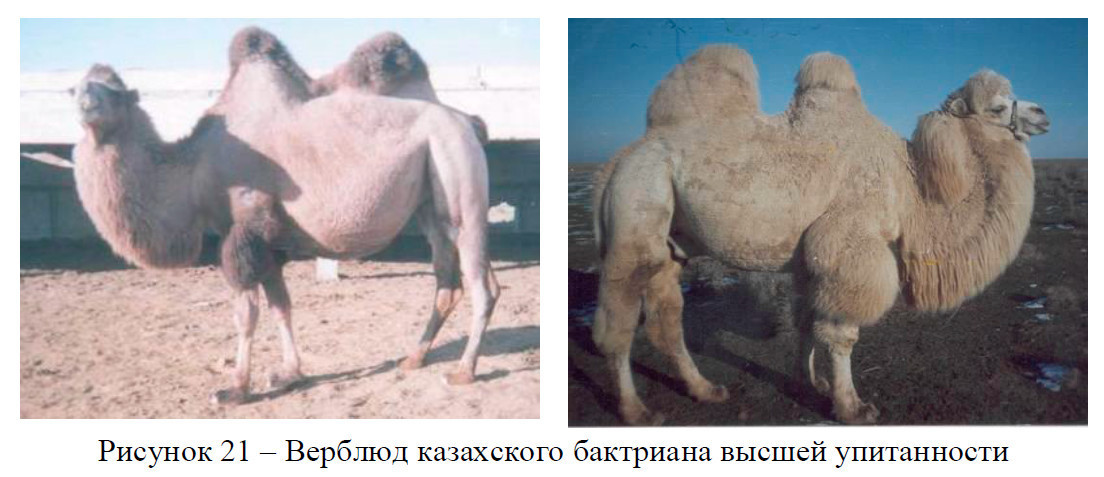

высшая – горбы наполнены жиром полностью, стоят вертикально, упруги и неподвижны; у основания горбов имеется жировая подушка, мускулатура развита хорошо, формы тела округлые (рисунок 21);

вышесредняя – горбы наполнены жиром, стоят вертикально, упруги подвижные, у основания горбов жировая подушка слегка прощупывается, мускулатура развита хорошо, формы тела округлые (рисунок 22);

средняя – горб несколько меньших размеров и слегка свешивается, у оснований горбов жировые отложения не прощупываются, мускулатура развита удовлетворительно (рисунок 23);

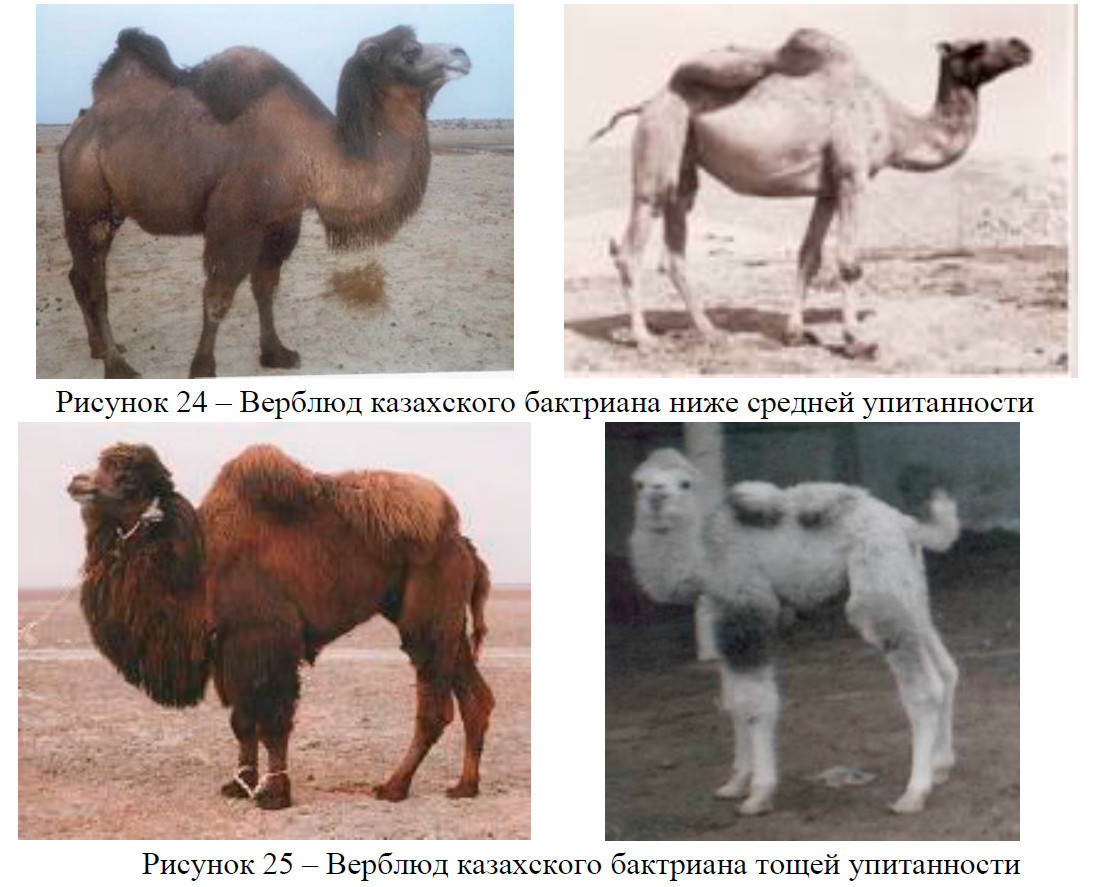

ниже средняя – горбы представляют собой складки кожи с небольшим запасом жира, свободно свешивается на сторону или резко уменьшены в размере, мускулатура развита неудовлетворительно, заметны угловатости скелета (рисунок 24);

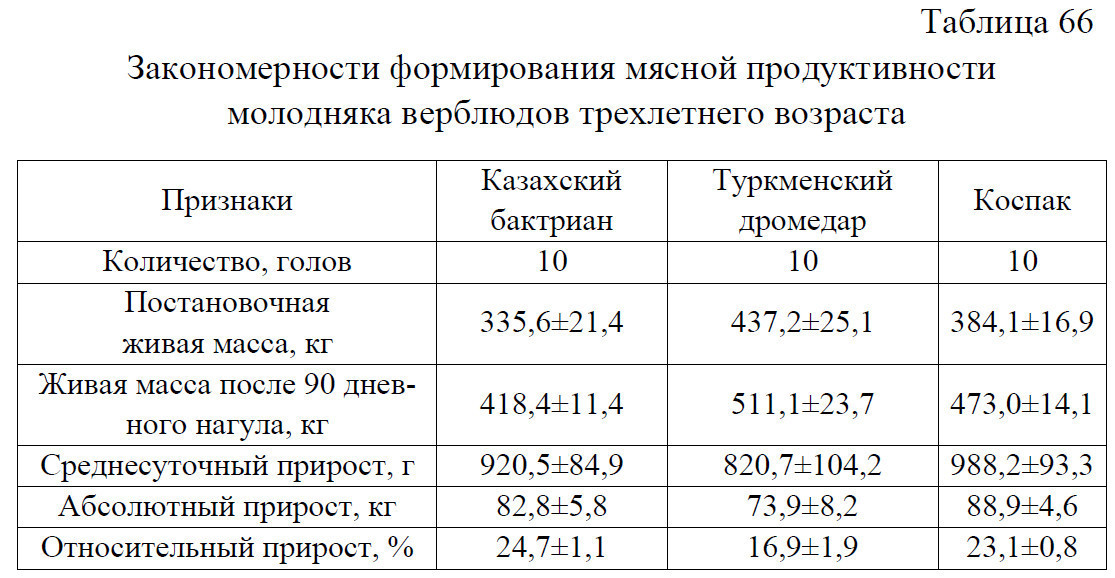

Тощая упитанность – горбы не заполненные, без запасов жира, мускулатура не развита, наблюдается выпячивание костей и ребер (рисунок 25).

Действующих технических условий на верблюжье мясо не выявлено. Практикуется разделка туши верблюдов на три сорта. Первый сорт туши верблюда включает лопаточную часть, заднюю часть (спинная, поясничная, крестцовая, огузок) и грудную часть. Второй сорт туши верблюда включает плечевую часть, пашину и зарез. Третий сорт туши верблюда включает шею, предплечье и голяшку. Верблюжий жир сырец подразделяется на высший и первые сорта. Обрабатывают его по технологическим приемам для жира сырца крупного рогатого скота.

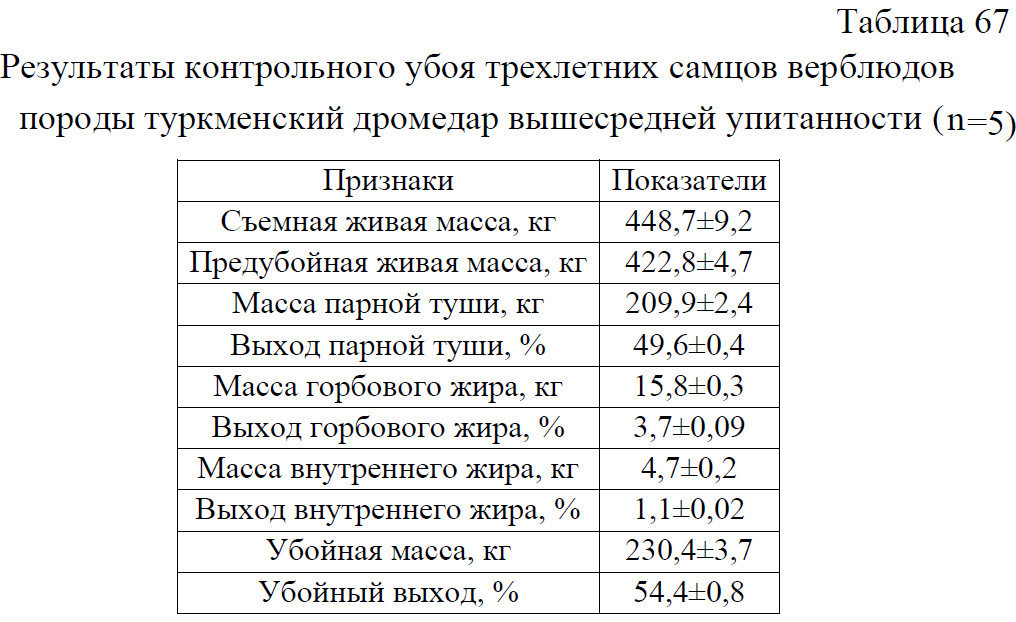

Проведен отбор молодняка трехлетнего возраста породы казахский бактриан (10 голов) с живой массой 335,6±21,4 кг, туркменский дромедар (10 голов) с живой массой 437,2±25,1 кг, коспак (10 голов) с живой массой 384,1±16,9 кг, для дальнейшего изучения формирования мясности. Все животные имели среднюю упитанность (таблица 66).

Проведен отбор молодняка 2011 г.р. породы казахский бактриан (10 голов), туркменский дромедар (10 голов) и коспак (10 голов) средней упитанности, для дальнейшего изучения формирования мясности.

Установлено, что отобранные казахские бактрианы характеризуются живой массой 189,1±9,7 кг, туркменские дромедары 312,8±14,6 кг, коспак 263,5±8,4кг.

Живая масса двухлетнего молодняка породы казахский бактриан составила 147,8±10,4 кг, туркменский дромедар 187,3±9,8 кг, коспак 174,1±11,9 кг.

Установлено, что постановочная живая масса составила у казахских бактрианов 335,6±21,4 кг, туркменских дромедаров 437,2±25,1 кг и коспак 384,1±16,9 кг. Абсолютный прирост живой массы за 90 дней естественного нагула составил у молодняка верблюдов казахского бактриана 82,8±5,8 кг, туркменского дромедара 73,9±8,2 кг, коспак 88,9±4,6 кг.

Изучены среднесуточный прирост живой массы молодняка верблюдов 2010 г.р. при 90-дневном нагуле. Установлено, что среднесуточный прирост живой массы в истечении 90-дневного нагула составил у казахских бактрианов 920,5±84,9 г, туркменских дромедаров 820,7±104,2 г и коспак 988,2±93,3 г.

Относительный прирост живой массы был наибольший у молодняка казахского бактриана 24,7±1,1%, в сравнении с коспак 23,1±0,8% и туркменскими дромедарами 73,9±8,2%.

Живая масса после 90-дневного нагула составила у казахских бактрианов 418,4±11,4 кг, туркменских дромедаров 511,1±23,7 кг и коспак 473,0±14,1 кг.

Цикл подготовки верблюдов к убою начинается уже при их транспортировке с верблюдоводческих комплексов или хозяйств. Установлено, что при транспортировке животные испытывают значительный стресс, что сказывается в дальнейшем на качестве мяса. Поэтому время в пути должно быть как можно меньше.

При транспортировке верблюдов рекомендуется привязывать в кузовах перевозчиков.

После транспортировки верблюдов помещают в зону предубойного содержания, где устанавливают специальные загоны. Выстой составляет не менее 6-8 часов, рекомендуется 24 часа. За это время верблюды успокаиваются после транспортировки, что положительно влияет на показатель РН мяса.

Загоны для верблюдов делают не шире 6 м с тем, чтобы можно было выгонять животных с двух сторон, при этом предусматривают проходы для персонала. Норма площади на одно животное в загоне – 3 м2. Для верблюдов изготавливают крытые на высоте 2,5 м загоны, чтобы животные не могли запрыгивать друг на друга во избежание получения травм.

Затем следует очень важный этап – повал верблюдов и фиксация, аналогично процессу убоя овец. Оглушение не практикуется.

Следующий важный этап – обескровливание верблюдов. Максимально допустимое время от повала и фиксации до обескровливания по нормам не должно превышать 60 секунд. Зарез верблюдов осуществляется в двух местах: первый возле глотки, второй возле 67 шейного позвонка.

При организации данного этапа определяются с тем, что предполагается сделать из этой крови. Если речь идет о технической крови, то в этом случае производят прокол артерии, и сток крови осуществляется в желоб для стока крови. На этом же этапе происходит отделение головы от шеи, затем шеи от туловища, так как предусмотрено технологией. Отделенные голову от шеи обрабатывают и очищают.

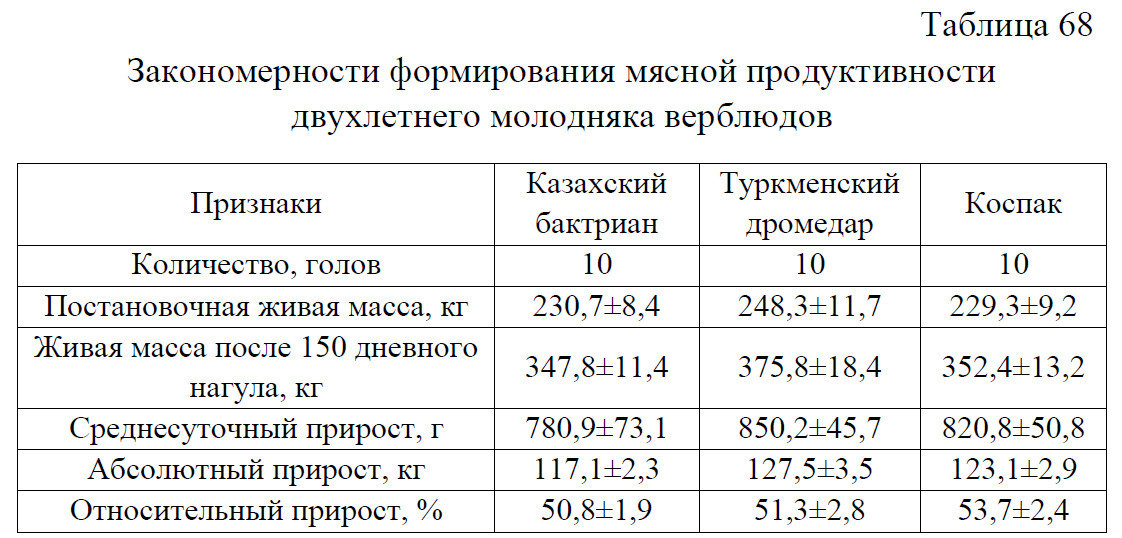

После проведенного контрольного забоя молодняка верблюдов породы туркменский дромедар (в количестве 5 голов), изучали мясную продуктивность. Связано это с тем, что все подопытные туркменские дромедары имели выше среднюю упитанность (таблица 67).

Установлено, что выстой в загоне продолжительностью 24 ч позволяет максимально освободить желудочно-кишечный тракт от содержания пищи. Потеря живой массы у самцов породы туркменский дромедар 2010 г.р. находится в пределах допустимых норм, в наших опытах 5,8%. Выход парной туши составила 49,6±0,4%, а убойный выход 54,4±0,8%.

Изучены скороспелость двухлетнего молодняка верблюда породы казахский бактриан (10 голов), туркменский дромедар (10 голов) и коспак (10 голов), при предлагаемой технологии нагула (150 дней) (таблица 68).

При постановке на нагул молодняк верблюдов 2011 г.р. преимущественно имели ниже среднюю и тощую упитанность. Туркменские дромедары имели постановочную живую массу 248,3±11,7 кг, казахские бактрианы 230,7±8,4 кг и коспак 229,3±9,2 кг. Изучены среднесуточный прирост живой массы молодняка верблюдов при 150-дневном нагуле.

Среднесуточный прирост живой массы был более интенсивным у 2-х-летнего молодняка туркменского дромедара 850,2±45,7 г, затем у коспак 820,8±50,8 г, наименьший у казахского бактриан 780,9±73,1 г. В условиях круглогодового пастбищного содержания среднесуточный прирост живой массы не менее 700 г в сутки считается хорошим показателем.

Абсолютный прирост живой массы составил в группе казахских бактрианов 117,1±2,3 кг, относительный 50,8%. У туркменских дромедаров абсолютный прирост живой массы составил 127,5±3,5 кг, относительный 51,3%. У коспак наблюдается абсолютный прирост живой массы 123,1±2,9 кг, относительный 53,7%.

При проведении исследований по изучению скороспелости молодняка верблюдов было установлено, что отсутствие унифицированного критерия оценки отложения жира у основания горбов в виде жировых подушек и развития мускулатуры затрудняет процесс определения упитанности верблюдов.

В связи с этим перед нами была поставлена задача разработать унифицированный способ определения упитанности верблюдов, независимо от породной принадлежности, с учетом категории упитанности высшая, выше средняя, средняя и ниже средняя.

Предлагаемый способ определения упитанности верблюдов по категориям, традиционно включающий оценку горба по наполняемости жиром, размера горбов, отложения жира у основания горбов, развития мускулатуры, отличается тем, что упитанность верблюда определяют, начиная с годовалого возраста по характерным признакам.

Верблюды относятся к высшей упитанности, когда – горбы наполнены жиром плотно, стоят вертикально, упруги и неподвижны, у основания горбов над верхней стороной реберных дуг четко выражены жировые отложения, мускулатура развита очень хорошо, лопатки и бедра округленны.

Вышесредняя упитанность характеризуется тем, что – горбы наполнены жиром полностью и слегка наклонены, упругие подвижные, у основания горбов над верхней стороной реберных дуг жировая подушка хорошо прощупывается, мускулатура развита хорошо, лопатки и бедра округленны.

Средняя упитанность характеризуется тем, что – горб несколько меньших размеров и свешивается, у основания горбов над верхней стороной реберных дуг жировая подушка слегка прощупывается, мускулатура развита удовлетворительно, бедра несколько подтянуты, седалищные бугры и лопатки выделяются не резко.

При нижесредней упитанности – горбы представляют собой складки кожи с небольшим запасом жира, свободно свешивается на сторону или резко уменьшены в размере, у основания горбов над верхней стороной реберных дуг жировая подушка не прощупывается, мускулатура развита неудовлетворительно, лопатки и бедра выделяются резко, заметны угловатости скелета (таблица 69).

Установлено, что верблюды 30-месяного возраста высшей категории упитанности имеют убойный выход 57,29%, вышесредней 53,69%, средней 49,78% и ниже средней 45,61%.

Разработанный способ оказался приемлемым, как для бонитировки племенных верблюдов, так и для мясного товарного верблюдоводства, в частности при убое на мясо.

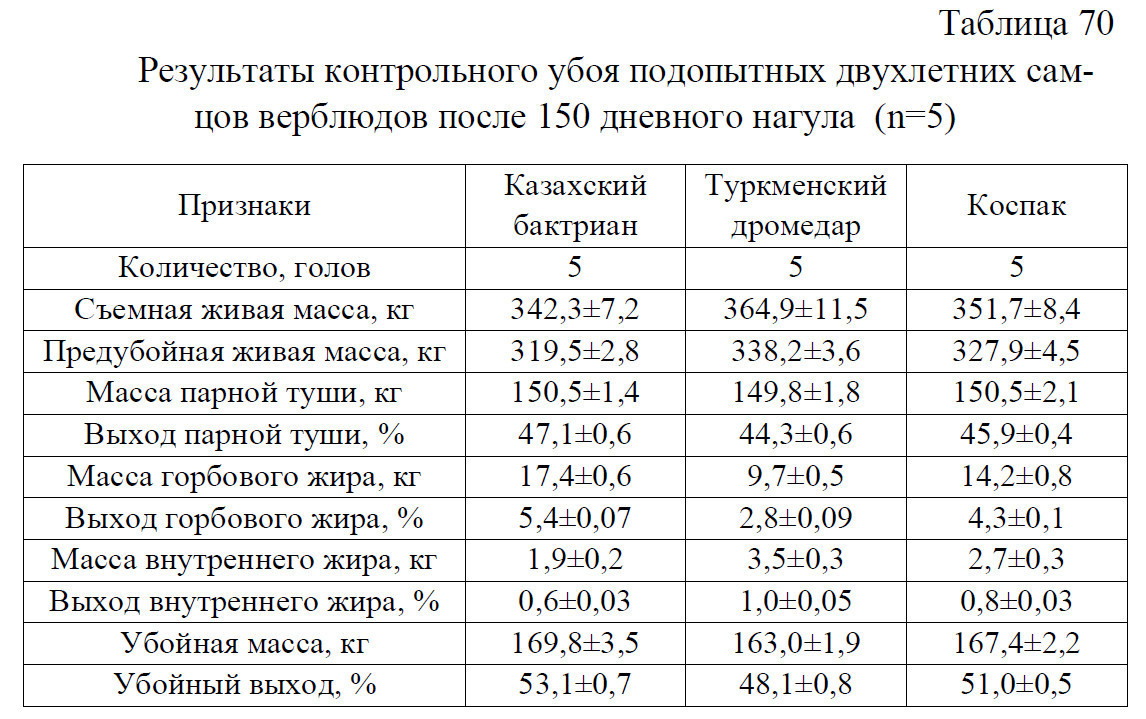

Результаты контрольного убоя подопытных двухлетних самцов верблюдов после 150-дневного нагула показали, что выход парной туши наибольший у казахских бактрианов – 47,1%, наименьший у туркменских дромедаров 44,3%. Гибридные самцы коспак имеют выход парной туши 45,9% (таблица 70).

По убойной массе в абсолютном выражении существенной разницы между сравниваемыми группами не установлено: 163 кг у туркменских дромедаров, 169,8 кг у казахских бактрианов и 167,4 кг у коспак. Убойный выход составил у казахских бактрианов 53,1%, туркменских дромедаров 48,1% и коспак – 51,0%. Связано это с тем, что казахские бактрианы являются животными мясошерстного направления продуктивности, туркменский дромедар молочно-мясного направления продуктивности и коспак мясомолочного направления продуктивности.

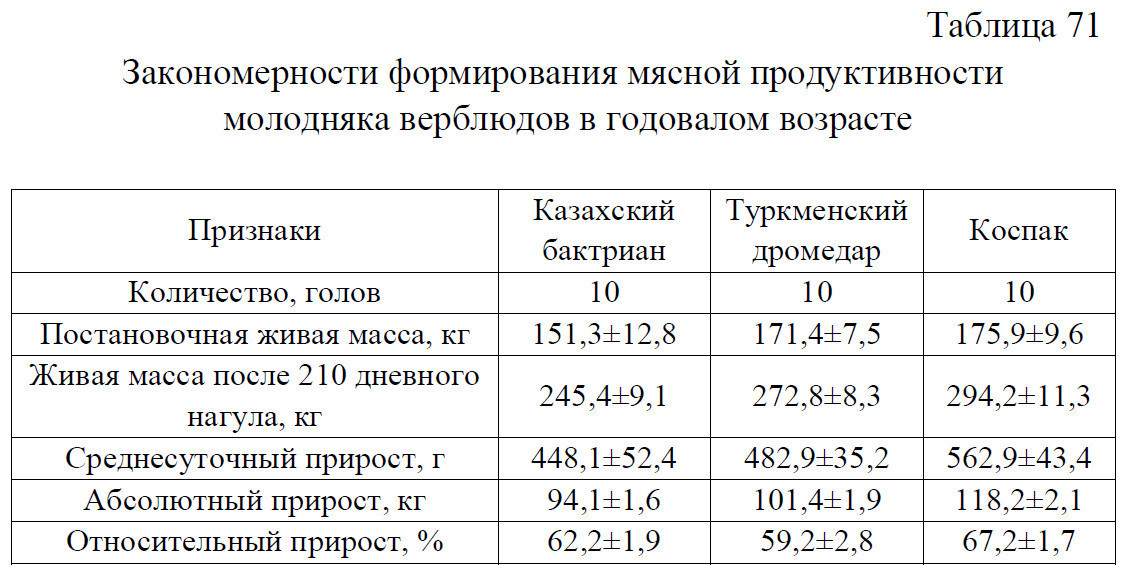

У казахских бактрианов в годовалом возрасте при постановочной живой массе 151,3±12,8 кг относительный прирост за 210 дней нагула составил 62,2%. У туркменских дромедаров постановочная живая масса составила 272,8±8,3 кг, относительный прирост 59,2%, у коспак соответственно 175,9±9,6 кг и 67,2% (таблица 71).

Среднесуточный прирост живой массы составил у туркменских дромедаров 482,9±35,2 г, коспак 562,9±43,4 г, казахский бактриан 448,1±52,4 г. Связано это, прежде всего тем, что туркменские дромедары являются скороспелой породой в сравнении с казахскими бактрианами, коспак в виду эффекта гетерозиса наблюдается сверхдоминирование в сравнении с чистопородными сверстниками. Поэтому съемная живая масса составила у коспак 294,2±11,3 кг, туркменский дромедар 272,8±8,3 кг и казахский бактриан 245,4±9,1 кг. Абсолютный прирост живой массы за 210 дней нагула составил у коспак 118,2±2,1 кг, туркменский дромедар 101,4±1,9 кг и казахский бактриан 94,1±1,6 кг.

Совершенствование технологии заготовки и обработки верблюжьего мяса

Перед забоем верблюда проводят фиксацию и повал, затем надрезают шею в двух местах: первый на уровне 2 и 3 шейного позвонка, второй на уровне 6-7 шейного позвонка. Для откачки и сбора пищевой крови используют полый нож с вакуумным насосом, который вставляется в артерию, и через него откачивается кровь на начальном этапе в специальную емкость для ее сбора. Переработка крови –довольно затратная часть, поэтому в основном ее утилизируют.

Снятие шкуры при ручном способе производится по верхней линии спины, а не по белой линии живота. Красные органы и белые органы утилизируют.

После классификации (классификация осуществляется либо по весу и визуальным осмотром, либо с помощью приборов) туши поступают в холодильник для охлаждения, а затем в холодильник для хранения. Размеры холодильников рассчитывают, исходя из допустимой степени нагрузки на 1 м2. Так, для холодильника охлаждения расстояние между подвесными путями составляет по нормам ЕС 800-850 мм, чтобы туши не соприкасались, а в холодильнике хранения – 600 мм, где допускается соприкосновение туш. Нагрузка на подвесной путь не должна превышать 500 кг на 1 п. м.

Что касается общих вопросов, связанных с организацией убойной линии, то здесь надо обратить внимание на обеспечение общей гигиены: наличие санпропускников, индивидуальных фарту- комойников, рукомойников, стерилизаторов инструментов и др. Особое внимание необходимо обратить на исполнение первичной несущей конструкции, расчет нагрузки на которую должен быть выполнен профессионалами.

Обвалку верблюжьего мяса производят по виду верблюжатины: мясо взрослых верблюдов (от 3-х лет и старше), мясо молодняка (от 18 месяцев до 3-х лет).

Наиболее высоким качеством отличается мясо молодых кастратов, а также верблюдоматок казахских бактрианов мясошерстной продуктивности и гибридных верблюдов. Удовлетворительное качество мяса имеют также молодые кастраты от 24месячного до 30-месячного возраста, обладающие особыми качествами мускульной ткани. Конечно, это не относится к животным тощей и ниже средней упитанности. Их мясо, как правило, крупноволокнистое и сухое, что не позволяет использовать его для блюд быстрого приготовления.

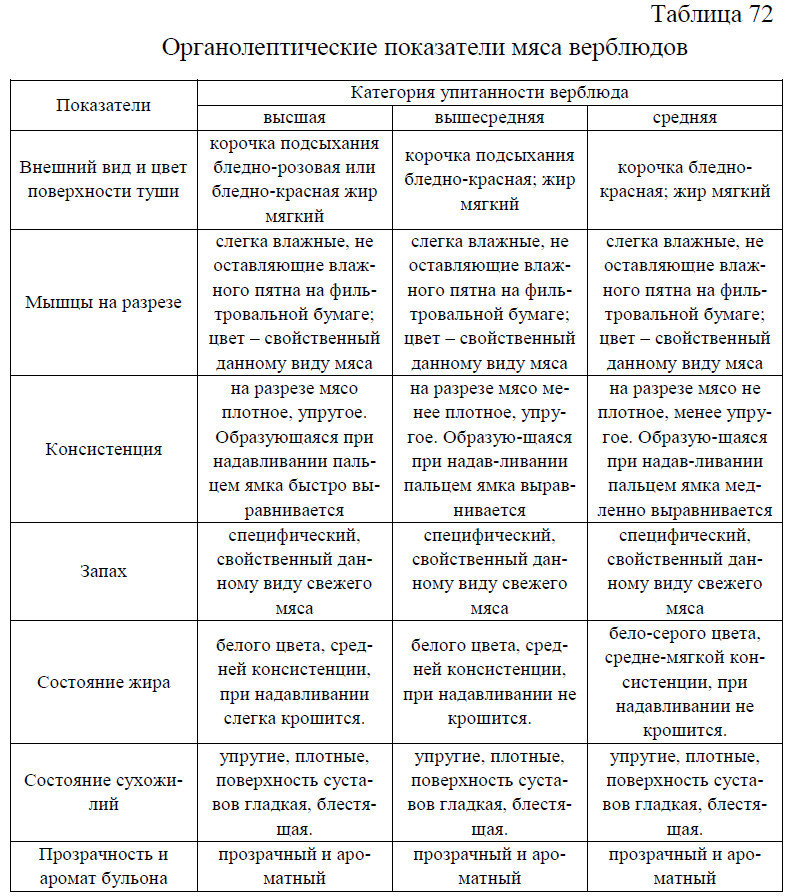

Проведена органолептическая оценка мяса молодняка подопытных верблюдов, в зависимости от категории. Органолептические исследования мяса верблюдов включают определение внешнего вида и цвета мяса, консистенции, запаха, состояния жира, костного мозга, сухожилий и качества бульона при варке (таблица 72).

Внешний вид и цвет мяса определены на поверхности и на свежем разрезе, при этом устанавливали липкость пальпацией и влажность поверхности мяса путем приложения к разрезу фильтровальной бумаги. Корочка подсыхания верблюжьего мяса бледно-розовая или бледно-красная жир мягкий.

Мышцы на разрезе. Слегка влажные, не оставляющие влажного пятна на фильтровальной бумаге; цвет – свойственный данному виду мяса.

Консистенцию определяли при температуре 15-200С по скорости выравнивания ямки, образовавшейся при легком надавливании пальцем на мясо. На разрезе верблюжье мясо плотное, упругое. Образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивалась.

Запах определяли вначале у поверхностного слоя исследуемого мяса. Затем чистым ножом делали разрез мяса и сразу же определен запах в нижележащих слоях. Особое внимание обращали на запах слоев мышечной ткани, прилегающей к кости. Запах верблюжьего мяса специфический, свойственный данному виду свежего мяса.

Состояние жира мозга определяли положением костного мозга в трубчатой кости, его цвет, упругость и блеск на изломе.

Жир у верблюдов был высшей и вышесредней упитанности белого цвета, средней консистенции, при надавливании слегка крошился. У верблюдов средней упитанности жир бело-серого цвета, среднемягкой консистенции, при надавливании не крошился.

Состояние сухожилий. Упругие, плотные, поверхность суставов гладкая, блестящая.

Прозрачность и аромат бульона. Прозрачный и ароматный.

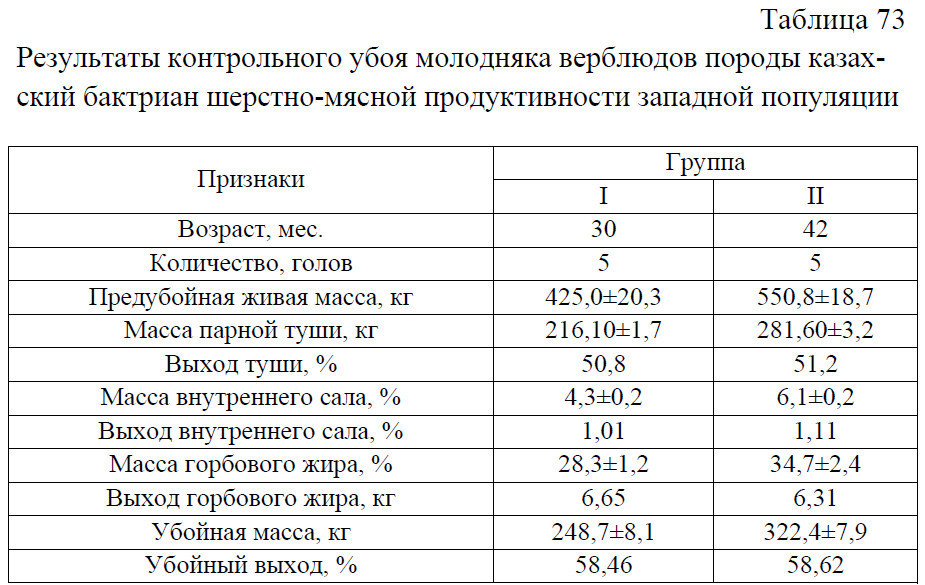

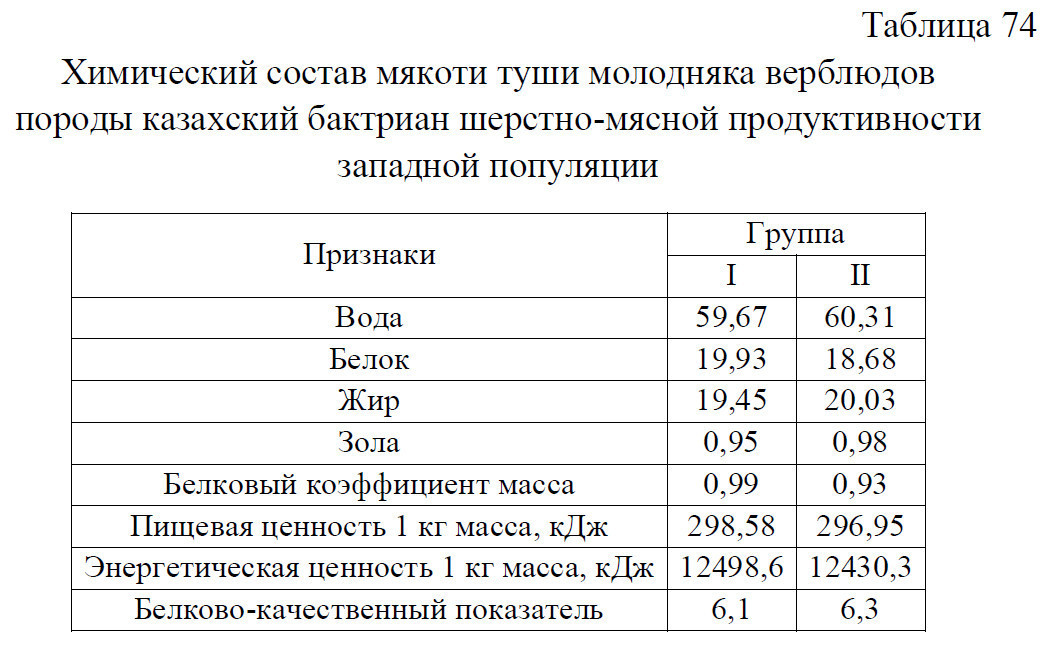

Изучены мясная продуктивность верблюдов породы казахский бактриан западной популяции шерстно-мясной продуктивности, путем проведения контрольного убоя молодняка-самцов в возрасте 30 месяца (5 голов) и 42 месяца (5 голов).

Установлено, что предубойная живая масса 30-месячных самцов составляет 425,4±20,3 кг, выход туши 50,8%, выход внутреннего сала 1,0%, выход горбового жира 6,65% (таблица 73).

Убойная масса у 30-месячных самцов породы казахский бактриан западной популяции высшей упитанности составила 248,7±8,1 кг, а убойный выход – 58,46%.

У 42-месячных самцов породы казахский бактриан западной популяции высшей упитанности предубойная живая масса составила 550,8±18,7 кг, убойная масса 322,4±7,9%. Убойный выход у 42месячных самцов составил 58,62%, в том числе выход туши 51,2% выход внутреннего сала 1,11% и выход горбового жира – 6,31%.

Пищевая ценность 1 кг мякоти от 30-месячных самцов породы казахский бактриан высшей упитанности составила 2985,8 ккал, 42месячных 2969,5 ккал, разница несущественная. Энергетическая ценность 1 кг мяса почти одинаковая и составила у 30-месячных самцов 12498,6 кДж, 42-месячных – 12430,3 кДж (таблица 74).

В мясной индустрии высоко ценится мясо, содержащее равное количество белка и жира. Как показали проведенные исследования, мясо молодняка верблюдов имеет соотношение белка и жира, равное 1:0,98 у 30-месячных самцов и 1:1,07 у 42-месячных самцов, то есть свойственно массу с хорошими вкусовыми качествами. Исследованный молодняк имел высшую упитанность.

Источник фото: wikipedia

Комментарии (0)