Психологические ловушки бедности в сельских фермерских хозяйствах: последствия для устойчивого развития сельского хозяйства и возрождения села в Китае

В контексте устойчивого развития сельского хозяйства и возрождения сельских районов Китая критически важным является понимание и решение проблемы психологических ловушек бедности среди сельских фермерских хозяйств. Мышление бедности представляет собой ключевой фактор, влияющий на сельскую бедность. Данное исследование сосредоточено на двух основных вопросах: во-первых, влияет ли материальная бедность на мышление бедности и как именно; и во-вторых, влияет ли это психологическое состояние на экономическое поведение, потенциально усугубляя материальную бедность.

Аннотация

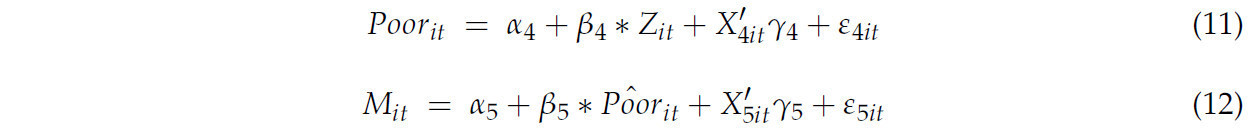

Используя данные Китайского панельного исследования семей (CFPS) за период 2014–2018 гг., сбор данных осуществлялся с помощью многоэтапного стратифицированного подхода к выборке. Для сбора информации использовались множественные методы, включая опросники и глубинные интервью. В процессе сопоставления и объединения данных на основе персональных ID из опросников было получено в общей сложности 30 143 наблюдения за трехлетний период. Мы применяем анализ причинного посредничества (Causal Mediation Analysis, CMA) для изучения микроуровневых механизмов взаимосвязи материальной и психологической бедности среди сельских фермерских хозяйств. Наши выводы выявляют три ключевых результата. Во-первых, материальная бедность значительно снижает уровень устремлений и поведенческих возможностей сельских фермерских хозяйств, причем группы бедных набирают примерно на 10% меньше, чем группы небедных. Во-вторых, это негативное воздействие осуществляется через два основных канала: эффекты стигмы (самостигматизация 11,29%, социальная стигма 4,71%) и истощение психологических ресурсов (негативные эмоции 1,5%, психологический стресс 1,27%). В-третьих, психологическая бедность усугубляет материальную бедность через крушение устремлений (72,3%) и недостаток возможностей (75,68%), создавая самовоспроизводящуюся «психологическую ловушку бедности», которая особенно влияет на эффективность сельскохозяйственного производства. Эти выводы свидетельствуют о том, что устойчивое развитие сельского хозяйства требует решения как материальных, так и психологических аспектов сельской бедности. Политические рекомендации включают усиление психологической поддержки фермерских хозяйств, улучшение наращивания потенциала в сельском хозяйстве, смягчение эффектов стигмы в сельских сообществах и восстановление психологических ресурсов для устойчивого развития. Такой комплексный подход может помочь разорвать психологические ловушки бедности, повысить производительность сельского хозяйства и поддержать возрождение сельских районов Китая.

1. Введение

Китай добился замечательных успехов в борьбе с бедностью за последние десятилетия. Согласно официальной статистике, 770 миллионов сельских жителей были выведены из абсолютной бедности после реформ и открытости [ 1 , 2 , 3 ]. Это достижение заложило прочную основу для возрождения села и устойчивого развития сельского хозяйства. Однако недавние исследования показывают, что относительная бедность и ее психологические последствия остаются значительными проблемами для сельских фермерских домохозяйств [ 4 , 5 , 6 ]. Анализ данных Китайских панельных исследований семей (CFPS) выявляет тревожные закономерности в психологической бедности в сельской местности. Бедные группы примерно на 10% ниже, чем небедные группы, как по уровню стремлений, так и по поведенческим возможностям [ 7 ]. Эта психологическая бедность проявляется по нескольким каналам. Кроме того, негативные эмоции и психологический стресс, вызванные бедностью, значительно ухудшают способность сельских домохозяйств принимать решения [ 8 ]. Эти психологические барьеры могут создавать самоподкрепляющийся цикл, который увековечивает как материальную, так и психологическую бедность.

Традиционная экономика в первую очередь фокусируется на внешних ограничениях в исследованиях бедности, изучая, как такие факторы, как основные государственные услуги (образование и здравоохранение) [ 9 , 10 , 11 ], неравенство возможностей [ 12 ] и социальная изоляция [ 13 ] влияют на условия бедности. Напротив, поведенческая экономика переключает внимание на механизмы внутренних ограничений. Этот подход подчеркивает влияние внутренних факторов на бедность, включая самоэффективность [ 14 , 15 ], отсутствие стремлений [ 16 , 17 ], самоконтроль [ 18 , 19 ] и когнитивные барьеры [ 20 ]. С точки зрения социальной психологии, люди, оказавшиеся в бедности, могут испытывать дистресс дефицита стремлений. Исследования показывают, что бедность и отсутствие стремлений взаимосвязаны в самоподдерживающейся ловушке [ 21 ]. Примечательно, что отсутствие стремления служит одновременно причиной и следствием бедности, создавая порочный круг, в котором бедное население попадает в «психологическую ловушку бедности». Несмотря на обширные исследования сельской бедности, сохраняются значительные пробелы в понимании психологических аспектов бедности в сельскохозяйственных домохозяйствах. Недавние исследования показывают, что даже после ликвидации абсолютной бедности многие сельские домохозяйства по-прежнему не имеют внутренней мотивации к развитию [ 22 ]. Однако механизмы, посредством которых психологические факторы влияют на решения в области сельскохозяйственного производства и развития сельских районов, остаются неясными.

С социально-психологической точки зрения данное исследование рассматривает двунаправленную связь между материальной и психологической бедностью. В частности, изучается, как материальная бедность влияет на психологическую бедность и как психологическая бедность, в свою очередь, влияет на материальную бедность. Исследование сосредоточено на изучении глубинных микромеханизмов, посредством которых эти два измерения взаимодействуют. В данном исследовании рассматриваются три фундаментальных вопроса. Во-первых, как материальная бедность влияет на стремления и возможности сельских домохозяйств? Во-вторых, каковы конкретные психологические механизмы, посредством которых материальная бедность влияет на решения в области сельскохозяйственного производства? В-третьих, существует ли в сельских домохозяйствах самоусиливающаяся «психологическая ловушка бедности»?

Это исследование вносит три важных вклада в аграрную экономику и развитие сельских районов. Во-первых, оно обогащает теорию аграрной экономики, внедряя психологические аспекты в исследования фермерских домохозяйств. Наша теоретическая модель раскрывает, как материальная бедность влияет на психологическое состояние посредством стигматизации и истощения психологических ресурсов, предоставляя новое понимание формирования психологических ловушек бедности в сельской местности. Во-вторых, это исследование предлагает практические выводы для устойчивого развития сельского хозяйства. Используя данные панельных исследований семей Китая, охватывающих 30 143 наблюдения за сельскими жителями, мы эмпирически демонстрируем, что психологические факторы существенно влияют на производственные решения и показатели благосостояния фермерских домохозяйств. Результаты показывают, что самостигматизация и социальная стигматизация составляют 11,29% и 4,71% общего влияния бедности на уровень амбиций соответственно. В-третьих, это исследование предоставляет ценную информацию для разработки политики возрождения сельских районов. Наш анализ региональной неоднородности показывает, что психологические вмешательства могут быть особенно важны в более развитых восточных регионах, где усиление влияния психологической бедности на материальную бедность более выражено. Эти результаты могут помочь политикам разработать более эффективные программы по борьбе с бедностью, учитывающие как материальные, так и психологические аспекты развития сельских районов.

Кроме того, наше исследование предлагает четыре ключевых нововведения в изучении сельской бедности. Во-первых, мы разрабатываем комплексную теоретическую модель, сочетающую аграрную экономику с психологическими подходами для анализа поведения фермерских домохозяйств. Во-вторых, мы применяем передовые эмпирические методы, включая анализ причинно-следственной связи (CMA) и анализ причинно-следственной связи с использованием инструментальных переменных (IV-CMA), для выявления причинно-следственных связей между материальной и психологической бедностью. В-третьих, мы предоставляем комплексные эмпирические данные, используя масштабные панельные данные CFPS, раскрывающие как механизмы, так и региональные различия в психологических ловушках бедности. В-четвертых, мы предлагаем целевые рекомендации по политике для устойчивого развития сельского хозяйства и возрождения сельских районов, уделяя особое внимание как материальной помощи, так и психологической поддержке фермерских домохозяйств.

Остальная часть статьи структурирована следующим образом: в разделе 2 рассматриваются существующие теории психологических ловушек бедности и излагается теоретическая основа. В разделе 3 представлены индикаторы данных и методы эмпирического исследования. В разделе 4 анализируется влияние материальной бедности на психологическую бедность, объясняются внутренние механизмы влияния, анализируется формирование психологических ловушек бедности, проводятся тесты на устойчивость и анализ гетерогенности. В разделе 5 представлены выводы исследования и рекомендации по политике.

2. Обзор литературы и теоретический анализ

2.1. Обзор литературы по материальной и психологической бедности

Экономические исследования бедности в первую очередь основывались на моделях ловушки бедности, основанных на неоклассической теории роста [ 23 ]. Эти исследования традиционно фокусировались на экономическом росте и доходе домохозяйств как на ключевых переменных [ 24 ]. Последующие исследования расширились и включили не связанные с доходом показатели [ 25 ] и такие аспекты, как уязвимость к бедности [ 26 , 27 ]. Однако, независимо от того, используют ли они измерения дохода или нет, эти исследования в основном изучают последствия бедности. Что еще более важно, остается насущная необходимость исследовать глубинные причины бедности. Исследования истоков бедности охватывают два основных измерения: внешние и внутренние факторы. Первый принимает социалистическую перспективу, фокусируясь на наблюдаемых объективных материальных факторах. Последний принимает индивидуалистический подход, изучая внутренние психологические мотивы, предпочтения и поведение. Первый подход фокусируется на изучении внешних ограничений причин бедности, подчеркивая исключение из кредитных или финансовых рынков [ 28 , 29 , 30 ], неустойчивые средства к существованию [ 31 ], нехватку ресурсов общественного здравоохранения [ 11 ], неравенство внешних возможностей [ 32 , 33 ] и эффекты соседства [ 34 , 35 ]. Эти внешние факторы оказывают давление, которое может загнать людей в нищету, что потенциально приводит к передаче проблемы из поколения в поколение [ 36 ].

Психологические и поведенческие экономические исследования представляют подход, основанный на внутренних факторах. Психологические исследования, использующие теорию атрибуции, изучают проявления предпочтений и психологические процессы, лежащие в основе принятия решений [ 37 ]. Они изучают, как материальная бедность истощает индивидуальные психологические ресурсы [ 38 ]. Психологическое состояние людей, живущих в бедности, называется «психологией бедности» [ 39 , 40 , 41 ] и рассматривается из-за лишения психологических ресурсов. Теория ограниченных психологических ресурсов утверждает, что, хотя бедные и богатые обладают одинаковым количеством психологических ресурсов, бедные люди тратят значительные ресурсы на повседневные заботы, оставляя мало психологических ресурсов для будущего развития и норм [ 42 ]. Как отмечают Муллайнатан и Шафир [ 43 ] в своей книге «Дефицит»: «Мышление бедных, основанное на дефиците, является основной причиной их нехватки возможностей. Бедным не хватает не только денег, но и мышления».

С другой стороны, поведенческие экономисты опирались на психологические исследования влияния бедности на психические ресурсы. Они определяют «психологию бедности» как негативные эмоциональные состояния и стресс, возникающие в результате бедности. Этот подход привел к разработке гипотезы психологической ловушки бедности [ 44 ]. Эта гипотеза утверждает, что бедность может вызывать негативные эмоциональные состояния и стресс, подавляющие способность человека к самоконтролю. Следовательно, эти психологические эффекты могут изменять экономическое поведение, создавая с психологической точки зрения самоусиливающийся механизм бедности. Этот цикл называется «психологической ловушкой бедности» и следует следующей последовательности: материальная бедность → психологическая бедность → поведенческая неспособность → углубление бедности.

Традиционные экономические теории объясняют, как материальная бедность влияет на экономическое поведение через финансовую изоляцию, ограничения ликвидности и несовершенные кредитные рынки, которые ограничивают способность бедных управлять рисками [ 45 , 46 , 47 , 48 ]. Теория психологической ловушки бедности расширяет это, предполагая, что материальная бедность в первую очередь влияет на психологические факторы, такие как негативные эмоции и стресс, которые, в свою очередь, влияют на экономическое поведение. Соответствующие эмпирические исследования также поддерживают вышеуказанные взгляды. Исследования установили значительные корреляции между бедностью и психологическими переменными, такими как счастье и психическое здоровье [ 49 ]. Рандомизированные контролируемые испытания продемонстрировали, что рост доходов может значительно улучшить психологическое благополучие [ 50 , 51 ]. Улучшения в не связанных с доходом материальных условиях показывают аналогичные эффекты [ 52 , 53 ]. И наоборот, экзогенные негативные шоки, такие как стихийные бедствия, подтверждают, что материальная бедность может значительно ухудшить благосостояние [ 54 , 55 ]. Первые два вопроса данного исследования сосредоточены на том, как материальная бедность влияет на психологическое состояние, в частности на ожидания и соответствующие возможности, а также на основных психологических механизмах этого воздействия.

Перспектива психологии бедности далее утверждает, что люди, живущие в материальной бедности, часто испытывают эмоциональные состояния и восприятие стресса, которые отклоняются от здоровых норм, что в конечном итоге ухудшает качество принимаемых ими решений. С точки зрения эмпирических исследований, ситуационные эксперименты [ 56 , 57 , 58 ] и фармакологические исследования [ 59 ] подтвердили, что психическое здоровье существенно влияет на поведенческий выбор, такой как принятие риска и дисконтирование времени [ 60 , 61 ]. Более того, эти поведенческие воздействия психологических состояний, вызванных бедностью, могут стать привычными, что потенциально приводит к долгосрочным негативным последствиям [ 62 , 63 ] и межпоколенческой передаче бедности. Третий исследовательский вопрос этого исследования касается того, как психологические состояния, возникающие в результате материальной бедности, могут, в свою очередь, влиять на саму материальную бедность, завершая цикл ловушки бедности.

С точки зрения иерархии потребностей, современные исследования бедности в первую очередь фокусируются на решении проблем абсолютной бедности и материальной депривации, уделяя относительно меньше внимания психологической бедности. Существует заметный пробел как в теоретическом, так и в эмпирическом анализе взаимосвязи между материальной и психологической бедностью. В частности, отечественных исследований по проблемам психологической бедности, таким как неудовлетворенность амбициями [ 64 ] и неудовлетворенность возможностями, по-прежнему недостаточно. Психологически ориентированные исследования борьбы с бедностью, основанные на микроданных, относительно редки, а существующие исследования не предоставили убедительных доказательств причинно-следственных связей из-за ограничений данных и методологических ограничений.

С методологической точки зрения, традиционные методы контрфактуального анализа, такие как рандомизированные эксперименты (РЭ), методы разрывной регрессии (РДР) и модели «разница разностей» (РРВ), дают лишь количественные результаты причинно-следственных связей. Они не способны адекватно объяснить внутренние процессы, происходящие в результате интервенций, оставляя этот «черный ящик» практически неизученным. В данном исследовании строится теоретическая модель влияния материальной бедности на психологическую бедность в рамках следующей структуры: материальная бедность → психологические ожидания и возможности реализации → поведение → углубление бедности. В данном исследовании используются модели упорядоченной регрессии на основе панельных данных, усредненные эффекты воздействия, модели анализа причинно-следственной связи (CMA) и модели инструментальных переменных причинно-следственной связи для анализа влияния материальной бедности на психологию бедности, внутренних механизмов этого влияния и того, как психология бедности приводит к углублению материальной бедности. Цель данного подхода – предоставить эмпирические данные для обоснования мер политики борьбы с бедностью путем тщательного анализа того, как материальная бедность приводит к «психологической ловушке бедности» через психологические механизмы.

2.2 Теоретическая модель материальной и психологической бедности

Опираясь на теоретические основы бедности и стремлений [ 16 ], мы разрабатываем модель, которая отражает двунаправленную связь между материальной и психологической бедностью. Модель исследует, как материальная депривация влияет на психологическое состояние (в частности, стремления и возможности), и как эти психологические ограничения впоследствии усиливают материальную бедность, потенциально создавая «психологическую ловушку бедности».

2.2.1. Крушение амбиций

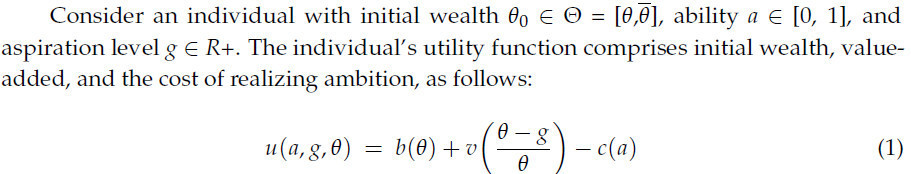

Рассмотрим человека с начальным богатством θ0 ∈ Θ = [θ,θ], способность a ∈ [0, 1] и уровень стремлений g ∈ R +. Функция полезности индивида включает начальное богатство, добавленную стоимость и стоимость реализации амбиций следующим образом:

Предположение 1. b(θ) является вогнутой, непрерывно дифференцируемой и строго возрастающей, причем r(θ) = −θb″(θ)/b′(θ) < 1. Член v(θ − g)/θ представляет собой функцию ценности относительно точки отсчета стремления.

Предположение 2. v непрерывно дифференцируема, v′(0) > 0 и [v′(x) − v″(x)(1 − x)] ≥ 0, где [v′(x) − v″(x)(1 − x)] ≥ 0 гарантирует, что стремления и возможности являются взаимодополняющими.

Предположение 3. Функция стоимости возможностей c(a) является непрерывно дифференцируемой, строго возрастающей и выпуклой при c(0) = 0.

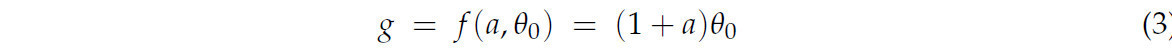

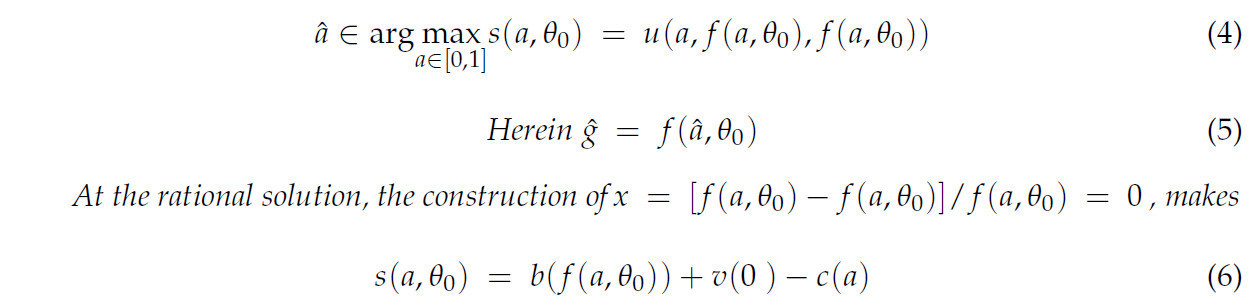

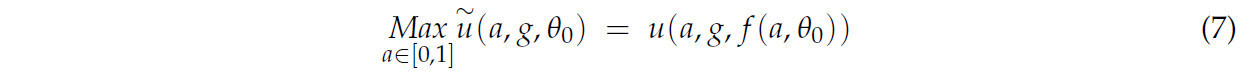

Чтобы описать, как бедность ограничивает производительность из-за недостатка навыков, информации и социального капитала, мы определяем функцию производства богатства следующим образом:

Предположение 4.

Комбинация способности-стремления (а, г) внутренне согласована, когда

Определение 1. Рациональный человек, принимающий решения, выбирает комбинацию способностей и стремлений (𝑎̂ ,𝑔̂ ) такой, что

Предложение 1: Устанавливает, что в соответствии с Предположениями 1–3 существует уникальная неубывающая комбинация способностей и стремлений (𝑎̂ ,𝑔̂ ) для любого заданного θ 0 . Это означает, что материально бедные лица, принимающие решения, получают меньшее конечное богатство за счет более низкого сочетания способностей и стремлений по сравнению с богатыми. Для лиц, принимающих решения на основе поведения, которые принимают уровни стремлений как данность, задача оптимизации становится

Позволять 𝑎 ( 𝑔 ,𝜃0) представляют собой оптимальный набор возможностей. Поведенческие решения представляют собой согласованные пары «способности–стремления» (𝑎˙,𝑔˙) где 𝑎˙∈ 𝑎 (𝑔˙,𝜃0) и 𝑔˙∈ 𝑓(𝑎˙,𝜃0). Предложение 1 устанавливает, что

1. Уровни способностей и стремлений дополняют друг друга;

2. Рациональное внутреннее решение не является поведенческим решением, когда v ′(0) > 0;

3. При дополнительных ограничениях на v ( x ) и c ( a ) существует множество поведенческих решений, при этом минимальное решение представляет собой доминирование благосостояния, что характеризует «провал стремления».

2.2.2 Психологическая ловушка бедности

Бедность часто ассоциируется с бессилием, уязвимостью и отсутствием стремлений. Бедные часто испытывают трудности в реализации своих возможностей и ограничены уровнем своих стремлений [ 65 ]. Опираясь на теоретические основы [ 16 ], в данной статье построена теоретическая модель, анализирующая взаимосвязь между материальной и психологической бедностью. Модель рассматривает, как внешняя материальная бедность приводит к внутренней нехватке стремлений и возможностей. В ней также анализируется, как психологическая бедность усиливает материальную бедность, создавая самоподкрепляющийся цикл, который загоняет относительно бедные группы в «психологическую ловушку бедности».

Как бедность усугубляет отсутствие стремлений и приводит людей с низким доходом к хронической бедности? Согласно многочисленным поведенческим решениям, обсуждавшимся ранее, более низкие начальные значения богатства значительно увеличивают вероятность того, что человек окажется в самом низком соотношении способностей и стремлений, которое диктует система социального обеспечения. Рассматривая два уровня способностей,𝑎 ∈ { 0 , 1 }, то функция стоимости c имеет следующее: если a = 1, то c (1) > 0, а если a = 0, то c (0) = 0. Объединяя это с предположением 4, где a = 0, тогда𝜃 =2 𝜃0, когда а = 1.𝜃=𝜃 0, чистая выгода от данной мощности при рациональном решении составляетℎ ( 𝜃0) = 𝑏 (2 𝜃0) −𝑏 (𝜃0) −𝑐.

Следствие 1. При Предположении 1 чистая выгода h рационального решения является строго возрастающей функцией начального богатства; при Предположении 2, −v(1/2) ≥ v(−1).

Следствие 2. Согласно Предположениям 1, 2 и 4, ① существует 𝜃̂ таким образом, что при рациональном решении, если 𝜃0 ≤ 𝜃̂ , затем 𝑎̂ (𝜃0) =0, 𝑔̂ (𝜃0) =𝜃0, если 𝜃0 ≥ 𝜃̂ , затем 𝑎̂ (𝜃0) =1, 𝑔̂ (𝜃0) =2𝜃0. ② существует 𝜃𝐻 ≥ 𝜃𝐿, таким образом, что когда 𝜃0 ≤ 𝜃𝐿, Единственный поведенческий результат - это когда 𝑎˙( 𝜃0) = 0, 𝑔˙( 𝜃0) =𝜃0; когда 𝜃𝐿 ≤ 𝜃0 ≤ 𝜃𝐻, существует несколько пар поведенческих результатов, когда 𝑎˙( 𝜃0) = 0, 𝑔˙( 𝜃0) =𝜃0, 𝑎˙( 𝜃0) = 1, 𝑔˙( 𝜃0) =2 𝜃0. Когда 𝜃0 ≥ 𝜃, уникальный поведенческий результат возникает, когда 𝑎˙( 𝜃0) = 1, 𝑔˙( 𝜃0) =2 𝜃0. ③ 𝜃𝐿 ≤ 𝜃̂ тогда и только тогда, когда v(−1) ≤ 0, 𝜃𝐻 ≥ 𝜃̂ , тогда и только тогда, когда v(1/2) ≤ 0.

Следствие 2 показывает, что предложение 1 применимо в дискретном случае, где рациональное решение, способность-стремление, не возрастает относительно начального богатства. Подкрепляя предложение 1 о том, что способность является решением, основанным на множественном поведении, в непрерывном случае, следствие 2 гарантирует, что множественные решения не выполняются только в случае, когда способность является дискретной переменной. Следствие 2 демонстрирует ловушку материальной бедности и ловушку поведенческой бедности. Первое применимо: пока существуют𝜃0 ≤𝜃̂, то человек попадает в ловушку бедности, вызванную материальными лишениями; уровень богатства настолько низок, что прирост богатства от увеличения способностей намного ниже его издержек. Последнее применимо: предполагая начальный уровень амбиций g 0 , потенциальные распределения вероятностей богатых и бедных одинаковы, и рациональный человек, принимающий решения, интернализирует обратную связь между способностями и амбициями. Независимо от уровня своих амбиций, человек, принимающий решения, выберет единственное рациональное решение как свою комбинацию способностей и стремлений. Напротив, выбор поведенческого человека, принимающего решения, зависит от заданного g 0 . Во-первых, учитывая случайно сгенерированный начальный уровень амбиций g 0 , соответствующая способность человека a. Когда уровень способностей задан, уровень амбиций корректируется функцией𝑔 = 𝑓( 𝑎 ,𝜃0) = ( 1 + 𝑎 )𝜃0 адаптация. В результате человек попадает в ловушку бедности, обусловленную низкими способностями и отсутствием стремлений.

Предложение 2. Согласно Предположениям 1, 2 и 4, люди с меньшим начальным благосостоянием с большей вероятностью попадут в ловушку бедности на самом низком уровне портфеля способностей-стремлений.

Это положение объясняет, что в реальном мире большое количество бедных людей имеют низкий уровень амбиций, и их потенциал не полностью реализован. Например, если два человека имеют одинаковый начальный уровень амбиций, но один богат, а другой беден, то при заданном уровне амбиций бедный будет придерживаться поведения, основанного на низких способностях, но низкий уровень богатства снижает предельный выигрыш от повышения способностей. В свою очередь, механизм взаимной обратной связи между способностями и амбициями приводит к ещё более низкому уровню амбиций, чем у богатых. В равновесии бедные выберут низкие усилия с низкой платежеспособностью при низкой чистой выгоде и низком уровне амбиций. То есть, бедность снижает способность человека достигать амбиций. Недостаток начального богатства приводит к тому, что они не неспособны реализовать свои стремления, а скорее к тому, что они не реализуют более высокий уровень стремлений, который им следовало бы реализовать.

Предложение 3. При заданном начальном уровне богатства, в соответствии с Предположениями 1, 2 и 4, ловушка бедности определяется благосостоянием, когда v(−1) ≤ 0 и v(1/2) < 0. Когда v(1/2) > 0, не существует значения начального богатства, которое делает ловушку бедности определяемой благосостоянием.

Следствие 2 показывает, что при заданной производственной функции v (1/2) — это результат, который индивид может максимизировать, соответствующий его амбициям. При v (1/2) < 0 в сочетании с v′ (0) > 0 индивид получает положительную полезность, реализуя свои амбиции. При v (1/2) < 0 рациональное решение для оценки начального богатства𝜃̂ < 𝜃𝐻

Начальные значения богатства между критическими значениями удовлетворяют условию: 1) поведенческое решение является результатом, доминирующим над благосостоянием, при соответствующем рациональном решении; 2) низкий уровень амбиций становится источником неблагоприятного развития для бедной группы. При уровнях богатства между критическими значениями любое вмешательство, достаточное для повышения стремлений, может вывести индивида из ловушки бедности. Однако, когда v (1/2) > 0, полезность, получаемая индивидом от достижения наивысшего уровня амбиций, положительна, и в этом случае более высокие уровни способностей также способны обеспечить повышение благосостояния, и в этом случае индивид не попадает в ловушку доминирования над благосостоянием. Улучшение в 𝜃𝐿 и 𝜃𝐻

Между начальными значениями богатства, когда уровень амбиций способствует развитию способности к принятию поведенческих решений. В то же время внешняя поддержка, направленная на повышение уровня амбиций, должна сопровождаться соответствующим увеличением уровня начального богатства. Конечно, для тех людей, чей начальный уровень богатства находится в равновесном состоянии,𝜃̂ ниже равновесного решения, повышение их начального уровня благосостояния — это простой способ помочь им выбраться из ловушки бедности.

Китай ликвидировал абсолютную бедность посредством точного сокращения бедности и в первую очередь занимался внешними факторами бедности, которые приводят к низкому уровню стремлений и слабым поведенческим возможностям; однако, если посмотреть дальше, два фактора — уровень стремлений и факторы способностей — интернализовали друг друга и взаимодействовали, став основными нематериальными факторами психологической ловушки бедности. Но бедность, особенно изначальный статус благосостояния, всегда влияет на полное развитие личности и сдерживает его. Во-вторых, когда у людей низкие стремления, они не хотят повышать уровень своих способностей из-за низкой предельной ожидаемой доходности, а когда уровень их способностей низок, они не могут разорвать порочный круг двойной комбинации ловушки бедности, как будто они застряли в «трясине», из которой не могут выбраться. Своевременные и необходимые материальные и психологические вмешательства [ 11 ] могут помочь им выбраться из ловушки бедности и разорвать петлю обратной связи между стремлениями и способностями. Далее в следующем разделе будет проверено влияние бедности на психологическое состояние посредством эмпирического анализа, объяснен внутренний механизм этого влияния, а также будет проведена дополнительная проверка наличия самоусиления бедности и проанализированы степень и характеристики такого самоусиления.

3. Методология исследования и источники данных

3.1 Методы исследования

В данном исследовании в первую очередь используется многомерный регрессионный анализ с использованием статистических данных CFPS для изучения влияния бедности на психологическое состояние, в частности, на уровень притязаний и уровень возможностей. Наша эмпирическая стратегия использует множественные регрессионные подходы. Базовая модель использует упорядоченную логит-регрессию на поперечных данных волны панельных исследований семей Китая (CFPS) 2016 года. Мы применяем регрессию с фиксированными эффектами на панельных данных и упорядоченные логит-модели на панельных данных, используя сбалансированный набор панельных данных, сформированный на основе трех волн CFPS (2014, 2016 и 2018 гг.). Кроме того, для контроля наблюдаемых базовых переменных используется метод сопоставления показателей склонности (PSM), что обеспечивает максимальное сходство между выборками с низким и высоким уровнем дохода. Этот подход позволяет проанализировать среднее влияние бедности на уровень притязаний и возможностей, подтверждая влияние материальной бедности как внешнего ограничения на психологическую бедность. Эмпирическое уравнение регрессии имеет вид

где Y представляет собой основные зависимые переменные (уровень стремлений и уровень возможностей) для индивида i в момент времени t . Бедность — ключевая независимая переменная, измеряющая уровень бедности с использованием различных методов, включая показатели бедности на основе доходов и расходов.𝑋′𝑖 𝑡 включает другие контрольные переменные на индивидуальном, домашнем и региональном уровнях, которые могут влиять на уровни стремлений и возможностей.

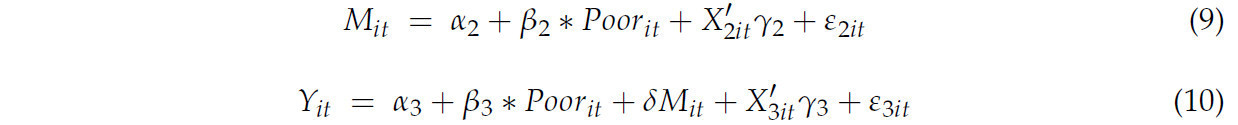

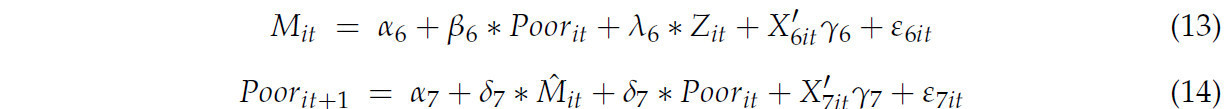

Во второй части анализа используется метод причинно-следственного анализа (CMA) для изучения основных путей влияния внешних факторов на психологическую бедность. Основное внимание уделяется двум классическим механизмам в исследованиях психологической бедности: «эффекту стигмы» и «истощению психологических ресурсов». В частности, анализируются четыре микромеханизма: самостигматизация, социальная стигма, негативные эмоции и психологический стресс. Уравнения регрессии для этого этапа включают эффекты опосредования:

где M представляет собой опосредующие переменные, измеряющие влияние материальной бедности на психологическую бедность через «эффект стигмы» и «истощение психологических ресурсов».

В третьей части анализа используется инструментальный анализ причинно-следственной связи (IV-CMA) для эмпирической проверки наличия самоусиливающегося механизма психологической бедности. В рамках этого анализа изучается, усугубляют ли внутренние низкие притязания и ограниченные возможности внешнюю материальную бедность, потенциально загоняя бедные группы в «психологическую ловушку бедности», из которой они не могут выбраться собственными усилиями. Этот комплексный методологический подход позволяет детально изучить сложные взаимосвязи между материальной бедностью, психологическими состояниями и потенциалом самоусиливающихся циклов бедности. Уравнения регрессии задаются следующим образом:

Согласно шагам оценки инструментальной переменной 2SLS, уравнение (11) регрессирует независимую переменную Poor it на инструментальную переменную Z it и (12) регрессирует оцененную независимую переменную на переменную-медиатор M it . Аналогично, уравнение (13) сначала регрессирует как независимую переменную Poor it , так и инструментальную переменную Zit на переменную-медиатор M it , а затем использует оцененную переменную-медиатор и независимую переменную Poor it для регрессии зависимой переменной Poor it+ 1 , таким образом оценивая уравнение (14). Здесь, чтобы дополнительно избежать потенциальной проблемы пропущенной переменной, присутствующей в наблюдениях отдельных лиц за тот же период, а также проблемы эндогенности, вызванной причинно-следственным взаимодействием между независимыми и зависимыми переменными, зависимая переменная отстает на один период. То есть текущее психологическое состояние будет постоянно влиять на ситуацию с бедностью в следующем периоде, но исходя из условия временной причинности, ситуация с бедностью в следующем периоде не может повлиять на текущее психологическое состояние.

Наконец, проверки надежности проводятся путем изменения переменных, изменения методов измерения бедности и переключения стратегий оценки, а также путем проведения гетерогенного анализа по разным регионам, что приводит к эмпирическим выводам данной статьи и последующим обсуждениям, а также соответствующим рекомендациям по политике.

Методологическая перспектива следует дедуктивной логике от теории к эмпирическому анализу, начиная с практических аспектов целенаправленной борьбы с бедностью в Китае. Она принимает точку зрения, учитывающую взаимовлияние внутренних и внешних факторов, и использует научный эмпирический метод установления причинно-следственных связей, предоставляя эмпирические доказательства основных теоретических вопросов данной статьи, с надеждой на то, что теоретические исследования предоставят полезные практические знания.

Общая схема исследования представлена на рисунке 1 .

Рисунок 1. Структура исследования.

3.2 Источник данных

В этом эмпирическом исследовании используются данные из набора данных China Family Panel Studies (CFPS). CFPS фокусируется как на экономическом, так и на неэкономическом благосостоянии жителей Китая, обеспечивая надежную информационную поддержку для этого эмпирического анализа. Продольный характер данных позволяет установить временную предшествовательность, удовлетворяя требованию причинно-следственной связи для причинно-следственных связей. В исследовании в основном используются данные за 2014, 2016 и 2018 годы, совпадающие с периодом реализации целевой политики Китая по борьбе с бедностью. Благодаря приблизительно 10 000 выборочных наблюдений в год, набор данных адекватно отвечает исследовательским потребностям, сосредоточенным на уровне благосостояния относительно бедных групп. Полученные панельные данные снижают смещение оценки, вызванное пропущенными переменными.

Проблемы бедности в Китае в основном сосредоточены в сельской местности, включая революционные старые районы, автономные районы проживания этнических меньшинств, приграничные районы, слаборазвитые регионы и районы «Трех регионов и трех префектур». Сельские домохозяйства также демонстрируют более высокие показатели долгосрочной многомерной бедности [ 66 ]. В Белой книге «Практика сокращения бедности в Китае» отмечается, что 770 миллионов сельских бедняков были выведены из бедности после реформ и открытости Китая. Будучи крупной аграрной страной, сельская бедность в Китае остается основным полем битвы за сокращение бедности и предотвращение рецидива бедности. Поэтому этот эмпирический анализ в первую очередь фокусируется на сельских выборках в статистических данных CFPS.

4. Эмпирический анализ и обсуждение

4.1. Описательный статистический анализ

В исследовании сопоставляются данные опросов с 2014 по 2018 год на основе личных идентификаторов анкет для создания панельного набора данных. Учитывая акцент на сельской бедности, выборки регистрации городских домохозяйств были исключены. Выборки с отрицательными или отсутствующими значениями семейного дохода были исключены, что в общей сложности составило 30 143 наблюдения за три года. В очищенной выборке гендерное соотношение респондентов составляет 49%:51%; средний возраст — 49,61 года; 82% состоят в браке; 81% работают; а распределение по восточным, центральным и западным регионам составляет 35%, 30% и 35% соответственно, что указывает на относительно сбалансированное пространственное распределение.

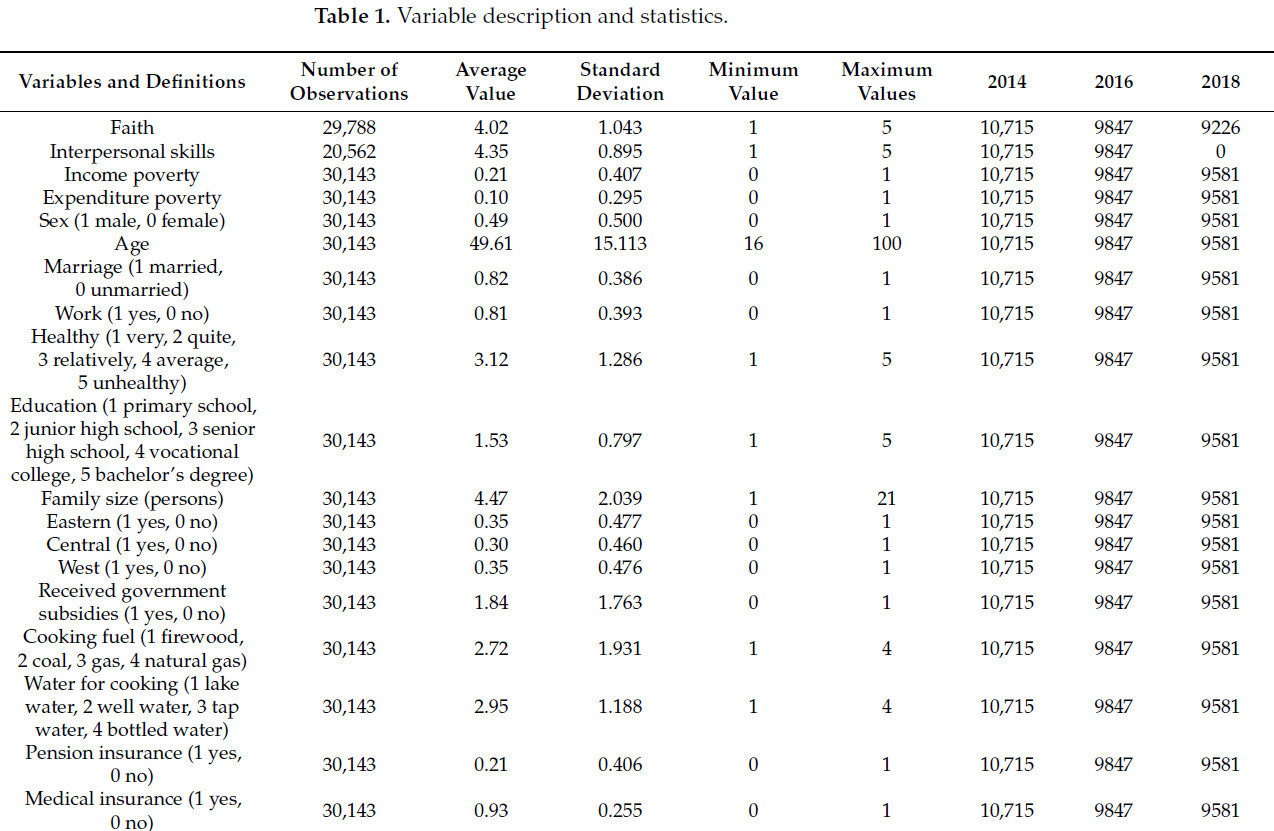

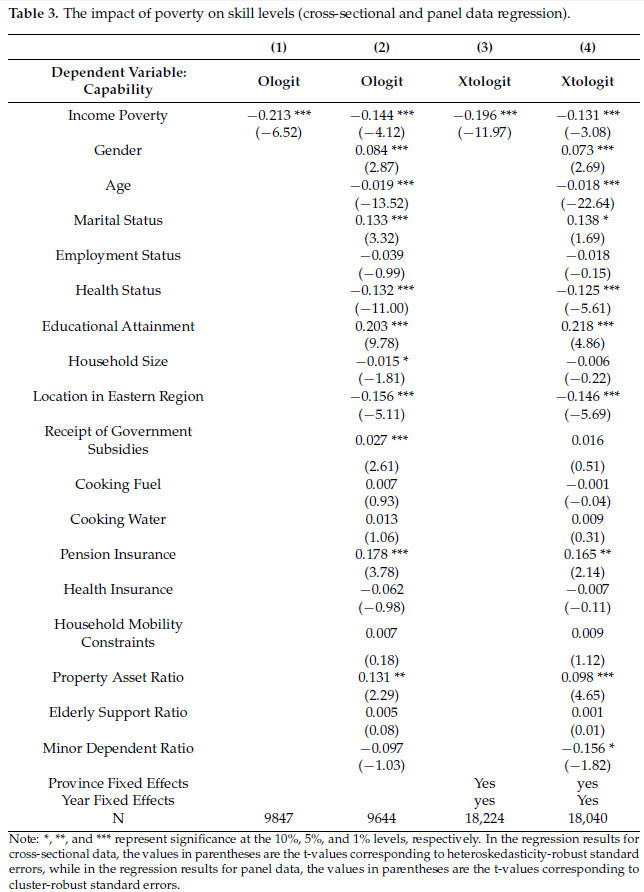

Описательная статистика для основных переменных представлена в Таблице 1. Это эмпирическое исследование использует несколько переменных для анализа связи между бедностью и психологическими состояниями. Основной независимой переменной является материальная бедность, измеряемая с использованием подходов, основанных как на доходах, так и на расходах. Бедность, основанная на доходах, определяется с использованием официальных китайских черт бедности, при этом домохозяйствам, находящимся ниже порогового значения, присваивается значение 1 и 0 в противном случае. Официальная черта бедности составляет 2300 юаней в 2010 году, 2673 юаня в 2012 году, 2800 юаней в 2014 году и 2952 юаня в 2016 году, и если она ниже черты бедности текущего года, она считается бедностью по доходам. Бедность по расходам относится к классическим исследованиям, таким как [ 67 ], и устанавливается следующим образом: бедность, основанная на расходах, используемая в основном при проверках надежности, определяется катастрофическими расходами на здравоохранение, когда медицинские расходы превышают 40% непродовольственных расходов.

Таблица 1. Описание переменных и статистика.

Основными зависимыми переменными являются уровень амбиций и уровень способностей, которые измеряются уровнем уверенности и уровнем гостеприимства соответственно. Уровень притязаний можно рассматривать как субъективное отношение человека к реализации будущей самоценности; поэтому в данной статье уровень амбиций определяется как субъективное ожидание уверенности человека в отношении будущего, которое может меняться в зависимости от собственных условий человека и изменений во внешней среде. В базе данных CFPS переменная «уверенность в собственном будущем» в модуле «субъективное отношение» делится на один-пять уровней: от низкого до высокого, от очень неуверенного до очень уверенного, что представляет собой постепенное повышение уровня амбиций сельских жителей. В данной статье этот показатель используется в качестве прокси-переменной для притязаний для измерения уровня притязаний отдельных жителей. Уровень способностей определяется на основе наблюдений исследователя за респондентами по четырем параметрам: понимание, интеллект, гостеприимство и языковое выражение, которые варьируются от одного до семи — от очень плохого до очень хорошего. Согласно комплексному определению способностей, данному в этой статье, уровень гостеприимства выбран в качестве заменителя способностей. Чтобы сократить количество упорядоченных категориальных переменных, он сгруппирован в классификацию Лайкерта5.

Контрольные переменные включают индивидуальные характеристики (пол, возраст, статус занятости, состояние здоровья, уровень образования), характеристики домохозяйства (размер семьи) и факторы макроуровня (региональное расположение).

В анализе причинно-следственной связи основной независимой переменной остаётся бедность, а зависимыми переменными – уровень индивидуальных стремлений и возможностей. Опосредующие переменные охватывают влияние стигмы и негативные эмоции. Влияние стигмы измеряется с помощью шкал психологического состояния, включая восприятие дружелюбия окружающих и самооценку эмоционального состояния и сложности задач. К негативным эмоциям относятся чувство тревоги, страх, депрессия, одиночество и такие показатели стресса, как качество сна и уровень концентрации.

В третьей части анализа, посвященной изучению эффекта психологической ловушки бедности, уровни стремлений и возможностей используются в качестве основных независимых переменных, а бедность — в качестве зависимой переменной. Для устранения потенциальной эндогенности, обусловленной обратной причинно-следственной связью, в исследовании используется инструментальный подход с использованием переменных в рамках модели причинно-следственной связи, что позволяет получить эмпирические доказательства самоусиливающегося механизма «психологической ловушки бедности».

4.2 Влияние материальной бедности на психологическую бедность

Выражение «У бедных низкие устремления» наглядно описывает отсутствие амбиций. Существует ли этот феномен в реальности? Выражение «Бедность приводит к низкому интеллекту» иллюстрирует влияние материальной бедности на индивидуальные способности. Существует ли этот феномен? Чтобы проверить эти два психологических состояния или феномена психологической бедности, в данной статье сначала рассматривается влияние материальной бедности на психологическую бедность.

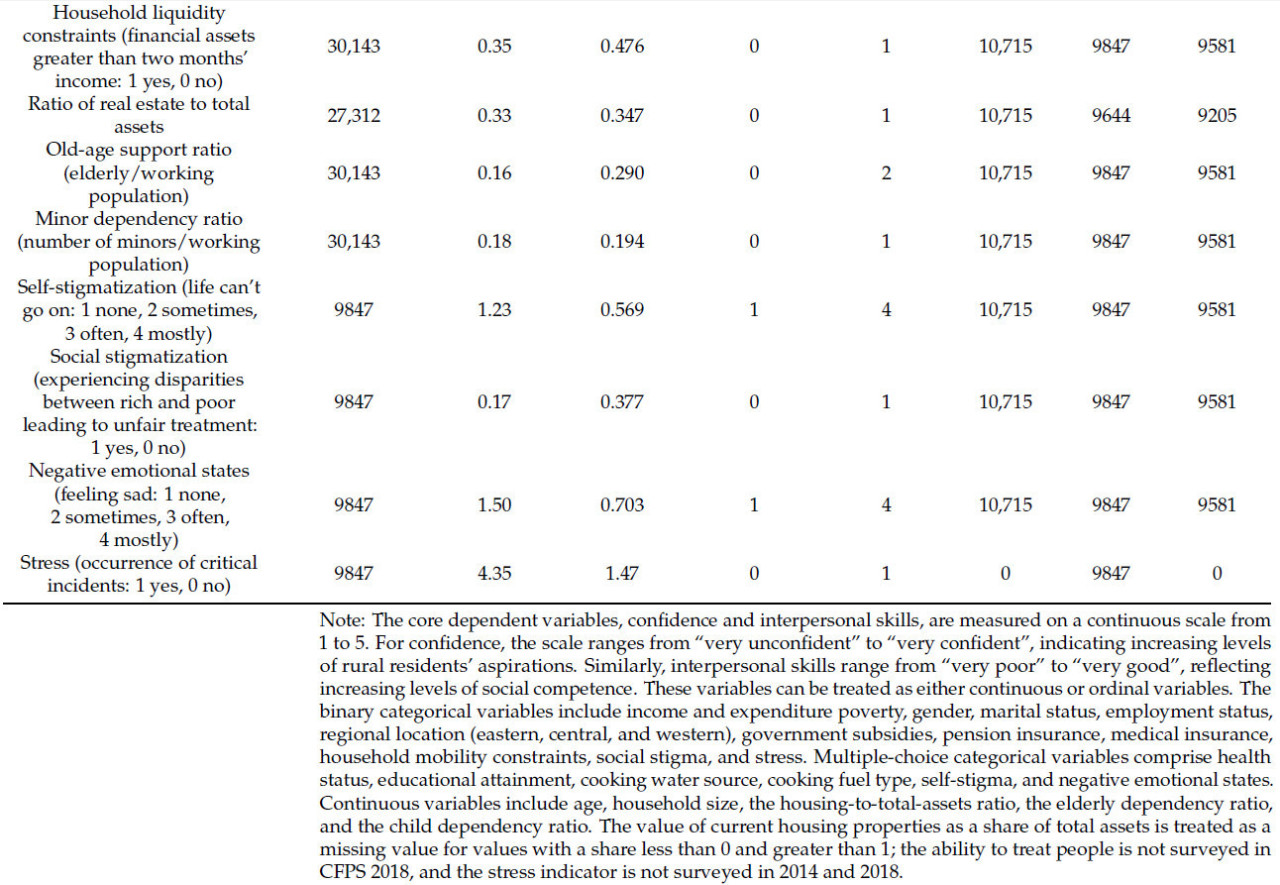

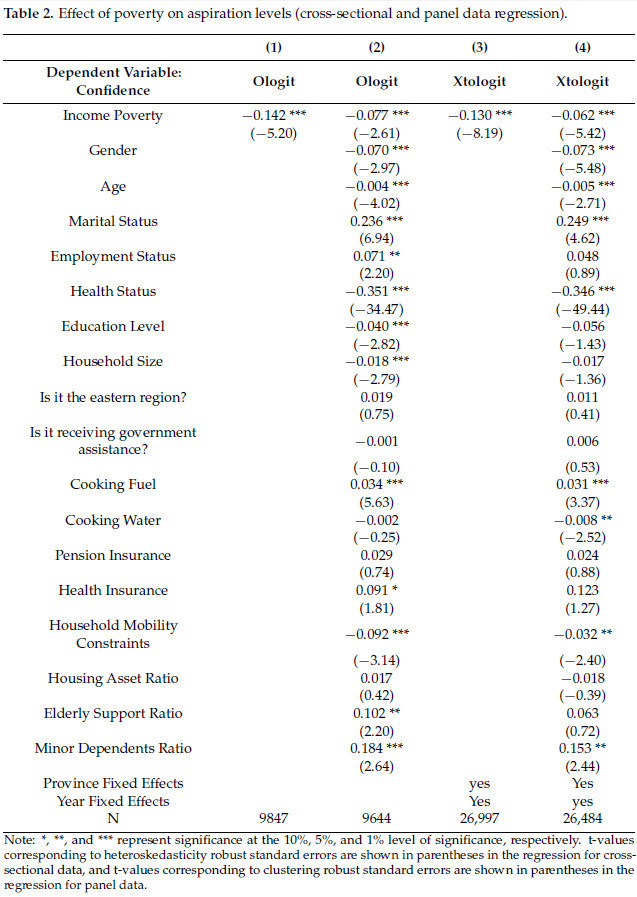

Для обеспечения сопоставимости эмпирических результатов мы применяем двухэтапный подход к анализу. Во-первых, мы проводим объединенные поперечные регрессии с использованием модели упорядоченного логит-анализа (OLogit) для изучения влияния материальной бедности на психологическую бедность. Регрессионная стратегия основана на поэтапном подходе: сначала исключаются контрольные переменные, а затем постепенно включаются. Результаты регрессии для уровней стремлений (уверенности) и уровней способностей (поведенческой компетентности) представлены в таблицах 2 и 3 соответственно. Во-вторых, используя сопоставленные панельные данные, мы оцениваем модели с фиксированными эффектами для дальнейшей валидации наших результатов.

Таблица 2. Влияние бедности на уровень стремлений (регрессия перекрестных и панельных данных).

Таблица 3. Влияние бедности на уровень навыков (регрессия перекрестных и панельных данных).

В таблице 2 представлены результаты регрессионного анализа влияния бедности по уровню дохода на уровень притязаний. В различных моделях, включая объединенный поперечный и панельный анализы данных с использованием оценок как OLS, так и Ordered Logit, результаты последовательно демонстрируют, что люди, живущие в бедности по уровню дохода, демонстрируют значительно более низкий уровень уверенности по сравнению с их небедными сверстниками. Анализ контролирует всесторонний набор переменных, включая индивидуальные факторы: пол, возраст, семейное положение, занятость, здоровье и образование; характеристики домохозяйства: государственные субсидии, размер семьи, тип топлива для приготовления пищи, доступ к воде, коэффициент владения жильем и коэффициент иждивенчества; региональные факторы: область и провинция; и политика социального обеспечения: пенсионное и медицинское страхование. После учета этих факторов результаты показывают, что в среднем отношение шансов уровней уверенности для бедных групп примерно на 0,075 ниже, чем для небедных групп.

Кроме того, данное исследование учитывает традиционные подходы поведенческой экономики, включая «ограничения ликвидности» и «фоновой риск». Люди, сталкивающиеся с ограничениями ликвидности, демонстрируют значительно более низкий уровень уверенности по сравнению с теми, у кого таких ограничений нет. Что касается фонового риска, то люди с медицинской страховкой демонстрируют более высокий уровень уверенности.

Другие важные результаты, полученные при анализе контрольных переменных, включают в себя: мужчины демонстрируют более низкий уровень уверенности, чем женщины; уверенность снижается с возрастом; состоящие в браке люди демонстрируют более высокий уровень уверенности, чем не состоящие в браке; работающие люди демонстрируют более высокий уровень уверенности; более слабое состояние здоровья коррелирует с более низкой уверенностью; а более урбанизированное использование топлива для приготовления пищи связано с более высокой уверенностью. Примечательно, что домохозяйства с большим количеством детей-иждивенцев демонстрируют более высокий уровень уверенности. Эти результаты дают детальное понимание того, как бедность, наряду с различными индивидуальными и семейными характеристиками, влияет на уровень амбиций в сельских районах Китая.

В таблице 3 показано влияние бедности, основанной на доходе, на индивидуальные возможности. Стратегия оценки согласуется с предыдущим анализом влияния бедности на уровни уверенности. Результаты базовой регрессии неизменно демонстрируют, что независимо от используемого метода оценки, бедные группы демонстрируют значительно более низкие уровни возможностей по сравнению с небедными группами. Другие примечательные результаты включают в себя следующее: мужчины демонстрируют значительно более высокие поведенческие возможности, чем женщины; уровни возможностей снижаются с возрастом; женатые люди демонстрируют более высокие возможности, чем неженатые; более слабое здоровье коррелирует с более низкими поведенческими возможностями; а более высокий уровень образования связан с более высокими поведенческими возможностями. Интересно, что относительно бедное население в восточных регионах демонстрирует более низкие поведенческие возможности, чем их сверстники в центральных и западных регионах; люди с пенсионным страхованием демонстрируют более сильные поведенческие возможности; ограничения ликвидности не оказывают существенного влияния на поведенческие возможности; и более высокое бремя воспитания детей коррелирует с более низкими поведенческими возможностями.

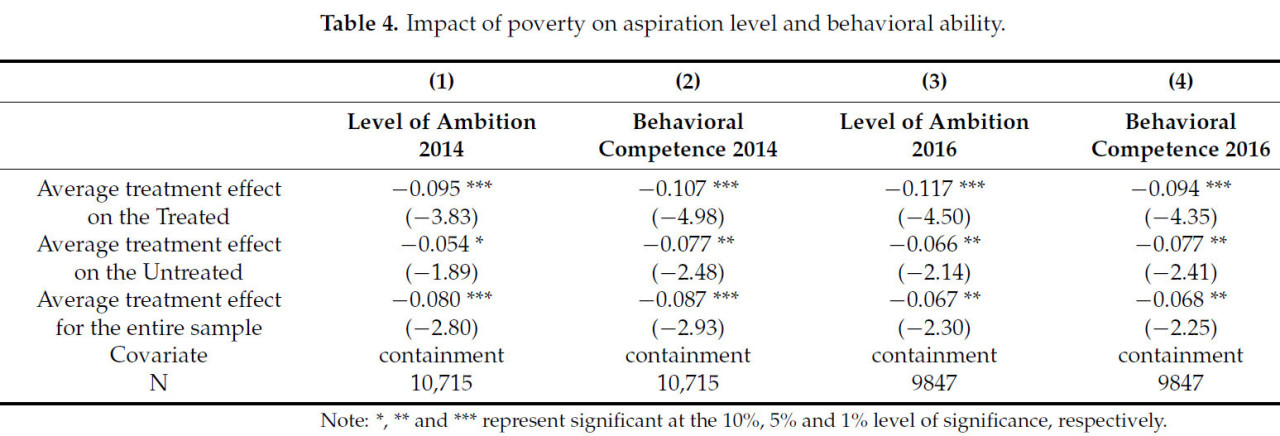

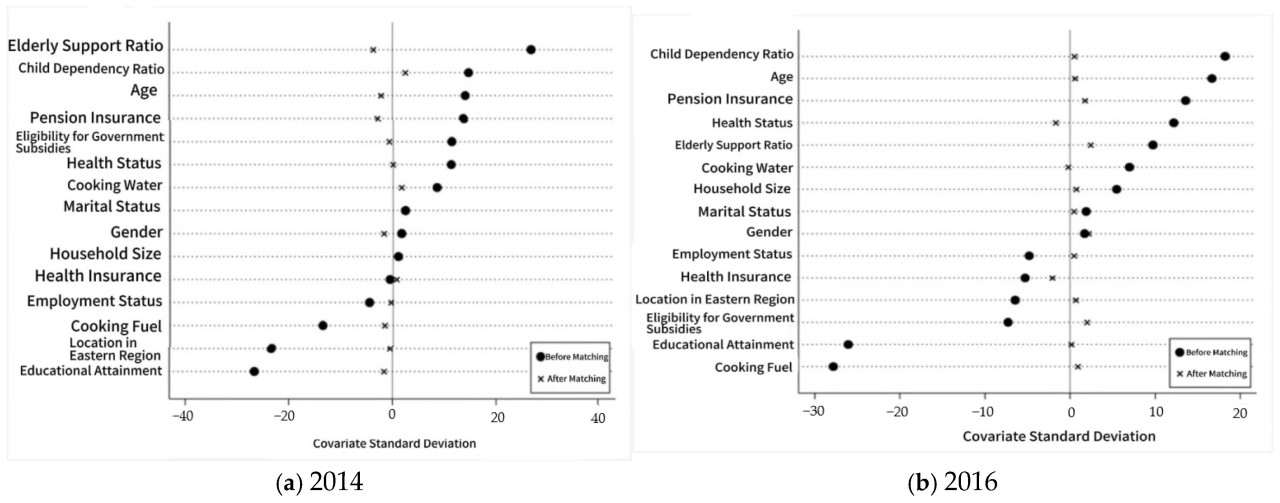

Для дальнейшей изоляции причинно-следственного влияния материальной бедности на психологическую бедность был использован метод сопоставления показателей склонности (PSM). Этот метод максимально контролирует другие факторы, которые могут влиять на уровни уверенности и возможностей. Для анализа сопоставления показателей склонности (PSM) мы применяем отдельные процедуры поперечного сопоставления для волн данных 2014 и 2016 годов. Волна 2018 года исключена из анализа PSM, поскольку ключевая зависимая переменная, межличностные навыки, не была включена в анкету обследования CFPS 2018 года, что делает сопоставление для этой волны невозможным. Результаты, представленные в Таблице 4 , показывают средние эффекты воздействия, согласующиеся с базовыми регрессиями, что указывает на «чистое влияние» бедности на психологическую бедность. Хотя наши регрессионные анализы предоставляют убедительные доказательства значимой отрицательной связи между материальной и психологической бедностью, эти результаты устанавливают только корреляцию, а не причинно-следственную связь. Для выявления причинно-следственного влияния материальной бедности на различия в стремлениях и возможностях мы используем методологию сопоставления показателей склонности (PSM). Подход PSM сопоставляет бедные и небедные группы, контролируя другие потенциальные детерминанты уверенности и уровней возможностей. Мы рассчитываем три эффекта лечения: средний эффект лечения для леченных (ATT), средний эффект лечения для не леченных (ATU) и средний эффект лечения (ATE) для всей выборки. При эффективном контроле других факторов различия в уверенности и возможностях между бедными и небедными группами можно интерпретировать как «чистый эффект» материальной бедности на психологическую бедность. Постсопоставленные средние эффекты лечения материальной бедности на уровни притязаний и поведенческие возможности в значительной степени согласуются с нашими результатами регрессии исходного уровня, как показано в Таблице 4. Для краткости мы опускаем оценочные коэффициенты ковариатов, поскольку наше основное внимание сосредоточено на влиянии материальной бедности на психологическую бедность.

Таблица 4. Влияние бедности на уровень притязаний и поведенческие способности.

На рисунке 2 представлены характеристики выборки до и после PSM. До сопоставления наблюдались значительные различия между ковариатами. Однако после сопоставления по методу ближайшего соседа 1:4 эти различия существенно сократились, а стандартные отклонения для многих факторов приблизились к нулю. Анализ после сопоставления показывает, что в среднем бедные группы демонстрируют более низкие уровни притязаний и поведенческих способностей примерно на 10,6% и 10,05% соответственно по сравнению с небедными группами. Это соответствует предельному эффекту около −0,5 по 5-балльной шкале для уровней уверенности и способностей, указывая на то, что бедные люди, как правило, получают на пол-уровня ниже по этим показателям при контроле других переменных. Эти результаты убедительно свидетельствуют о значительном негативном влиянии материальной бедности на психологическую бедность, демонстрируя, что статус бедности связан с примерно 10% более низкими уровнями притязаний (уверенности) и способностей (межличностных навыков) среди бедных групп по сравнению с их небедными сверстниками.

Рисунок 2. Тест соответствия PSM для оценки влияния бедности на уровни стремлений и уровни способностей.

4.3. Причинно-следственные механизмы влияния материальной бедности на психологическую бедность

Установив влияние материальной бедности на психологическую бедность (уровни стремлений и возможностей), данное исследование фокусируется на том, как ограничения внешних ресурсов влияют на внутренние психологические состояния. Мы применяем анализ причинно-следственной связи для изучения двух микромеханизмов: эффектов стигмы и истощения психологических ресурсов. Эффекты стигмы охватывают как пути самостигмы, так и пути социальной стигмы, в то время как истощение психологических ресурсов в первую очередь связано с негативными эмоциями и психологическим стрессом. Анализ причинно-следственной связи в данном исследовании проводится исключительно с использованием поперечных данных волны CFPS 2016 года. Этот методологический выбор обусловлен несколькими соображениями. Во-первых, изучение того, усиливает ли психологическая бедность материальную бедность, требует регрессионного анализа того, как предшествующий статус бедности (CFPS 2014 года) влияет на последующий статус бедности (CFPS 2016 года) через уровни стремлений и возможностей, устанавливая четкую временную последовательность между независимыми и зависимыми переменными. Во-вторых, для решения потенциальных проблем одновременной причинно-следственной связи, дизайн исследования расширен и включает анализ влияния уровня бедности в 2016 году на вероятность бедности в 2018 году посредством опосредующего эффекта уровня притязаний и возможностей. Этот подход демонстрирует опосредующую роль психологических факторов между текущим и будущим уровнем бедности. Наконец, ограничения доступности данных обусловливают необходимость использования поперечных данных 2016 года для анализа причинно-следственной связи. В частности, межличностные навыки не были включены в исследование CFPS 2018 года, а показатели стресса отсутствовали как в волнах 2014, так и 2018 годов.

4.3.1 Влияние материальной бедности на уровень стремлений через стигматизацию

Теория социального конструирования постулирует, что бедность имеет сильные социально сконструированные характеристики. Процесс искусственного определения черты бедности, построения систем показателей для измерения бедности и ее наглядности может по своей сути нанести ущерб субъективной «репутации» человека [ 68 , 69 ]. Стигма, по сути являющаяся стереотипом, представляет собой негативное влияние уничижительных или оскорбительных ярлыков общества на определенных людей или группы [ 70 ]. Будучи определен как бедная группа, этот процесс сам по себе приносит внутреннее чувство стыда микроиндивидууму, формируя самостигму, ведущую к снижению уровня его уверенности. В дополнение к собственному субъективному отношению человека, внешний мир, особенно люди в его социальном кругу, рассматривают «бедную» группу через «цветные очки» или даже дискриминацию, что усиливает самоотрицание относительно бедной группы, формируя «социальную стигму» [ 71 ].

(1) Эффект самостигматизации

Когда люди оказываются в бедности, они более склонны к самоотрицанию, что напрямую влияет на их уверенность в будущем, то есть на уровень их притязаний. Данные CFPS дают представление о самооценке людьми своих условий жизни, например, о том, что они думают: «Я чувствую, что жизнь не может продолжаться», что отражает состояние психологической бедности, вызванное самоотрицанием.

(2) Эффект социальной стигмы

Будучи по своей природе социальными существами, люди постоянно подвергаются внешним оценкам и восприятию. Когда люди относятся к категории «бедных домохозяйств» или аналогичным группам, они сталкиваются с общественным клеймом, стигматизацией и даже дискриминацией. Это внешнее восприятие напрямую влияет на уверенность человека в себе и его устремления. Данные CFPS измеряют этот эффект «социальной стигмы» с помощью таких вопросов, как «сталкивался ли человек с несправедливым обращением из-за неравенства в уровне благосостояния».

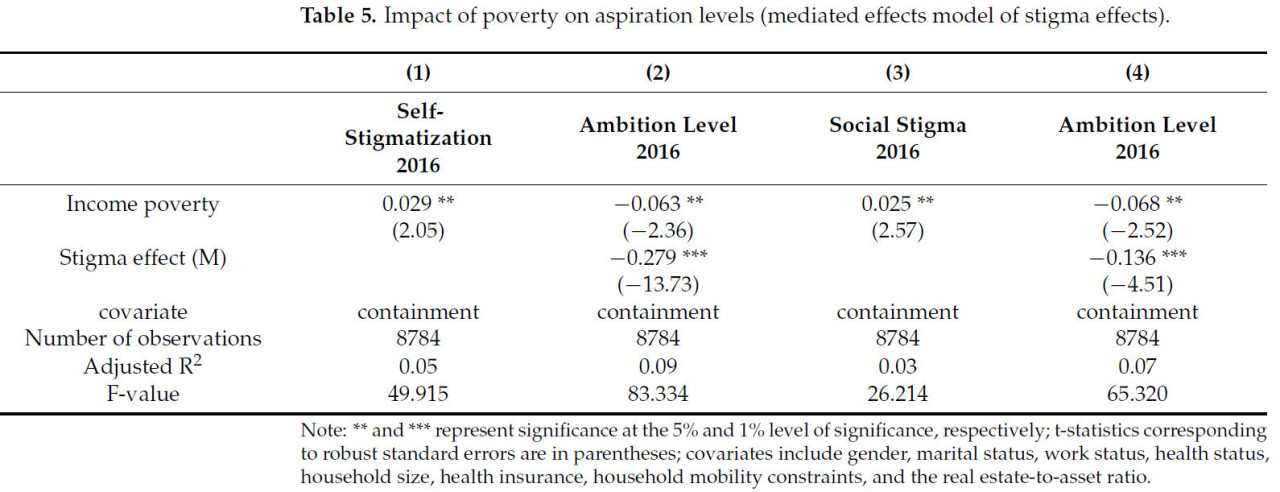

В таблице 5 представлены результаты оценки эффектов медиации в обычной линейной модели. Результаты регрессионного анализа с контролем других ковариатов показывают, что бедность по уровню дохода значительно ухудшает уровень притязаний как за счёт самостигматизации (модель 2), так и за счёт социальной стигматизации (модель 4). Значимые коэффициенты независимых переменных указывают на частичный, а не полный эффект медиации для обоих путей.

Таблица 5. Влияние бедности на уровень стремлений (модель опосредованных эффектов стигматизации).

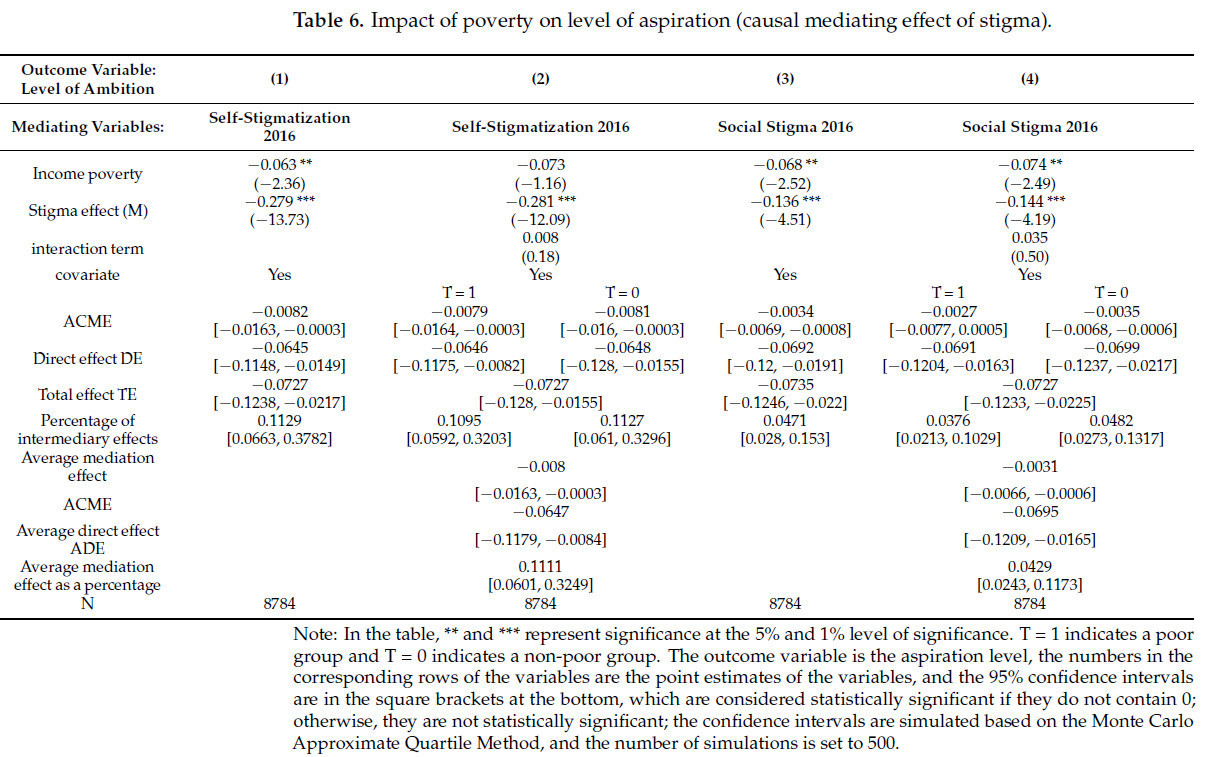

Результаты причинно-следственных опосредованных эффектов регрессий модели CMA показаны в Таблице 6. Модели (1) и (2) показывают, что самостигматизация значительно ухудшает влияние бедности по доходу на уровни доверия между бедностью, основанной на доходе, и уровнями притязаний. Модель (1) не содержит члена взаимодействия для независимых и опосредующих переменных, а 95% доверительный интервал для влияния бедности по доходу на уровни доверия через эффект самостигматизации не содержит нуля, что указывает на существование опосредующего эффекта. В этом случае при контроле других переменных прямой эффект составляет −0,0645, общий эффект составляет −0,0727, а опосредующий эффект составляет 11,29%. Модель (2) добавляет эффект взаимодействия, и опосредующий эффект самостигматизации остается значимым, с долей опосредующего эффекта 11,11%. Аналогично, модели (3) и (4) показывают, что эффект социальной стигмы значительно усиливает влияние бедности по доходу на уровень доверия между бедностью по доходу и уровнем притязаний. Модель (3) не содержит члена взаимодействия для независимых и опосредующих переменных, 95% доверительный интервал для влияния бедности по доходу на уровень доверия через социальную стигму не равен нулю, и опосредующий эффект присутствует. Опосредующий эффект составляет 4,71%. Модель (4) с учетом члена взаимодействия имеет среднюю долю опосредующего эффекта 4,29%.

Таблица 6. Влияние бедности на уровень стремлений (причинно-опосредующий эффект стигмы).

Как обычные линейные модели, так и модели причинно-следственного опосредованного эффекта, с учетом или без учета взаимодействия между независимыми и опосредованными переменными, последовательно демонстрируют, что бедность по уровню доходов значительно снижает уровень индивидуальных стремлений посредством опосредованных эффектов самостигматизации и социальной стигматизации при контроле других ковариатов.

4.3.2 Влияние материальной бедности на уровень способностей через истощение психологических ресурсов

Психологические ресурсы — это дефицитные активы, которые поддерживают различные сознательные умственные действия и внешнее поведение. Дефицит этих ресурсов фундаментальным образом влияет на психологическое функционирование [ 72 ]. Люй и др. [ 73 ] предложили три основные перспективы, объясняющие, как бедность ослабляет возможности: теорию истощения внимания, теорию истощения силы воли и теорию истощения когнитивного контроля. Сюй и др. [ 74 ] предполагают, что поведенческие ловушки бедности в первую очередь являются результатом ограниченной когнитивной функции и сниженного психологического капитала, которые совместно влияют на индивидуальные поведенческие решения и увековечивают долгосрочную бедность. Это исследование фокусируется на более комплексной способности, охватывающей эмоциональную обработку и способности справляться со стрессом. Опираясь на Хонга и др. [ 42 ], мы подчеркиваем негативные эмоциональные состояния и преодоление стресса как два посреднических механизма между материальной бедностью и уровнями возможностей.

(1) Отрицательные эмоциональные состояния

Наличие отрицательных эмоций существенно влияет на экономические поведенческие возможности человека [ 75 ] и может привести к нерациональному поведению [ 63 ]. Пессимистические психологические состояния негативно влияют на выборное поведение малообеспеченных людей [ 76 ] и негативно влияют на внимание, когнитивные функции и силу воли. Люди с плохим контролем эмоций часто испытывают трудности с концентрацией, чаще испытывают негативные эмоции и чаще отказываются от задач.

(2) Психологический стресс

Швабе и Вольф [ 62 ] обнаружили, что стресс вызывает у людей переход от целенаправленного к привычному поведению. Будучи критическим психологическим состоянием, чрезмерный стресс негативно влияет на внимание, когнитивные способности и силу воли. Этот эффект более выражен в группах населения, находящихся в бедности, которые, как правило, обладают более слабой способностью справляться с риском по сравнению с состоятельными людьми. В условиях серьёзных непредвиденных событий этот стресс напрямую влияет на их способность принимать решения и общие межличностные навыки.

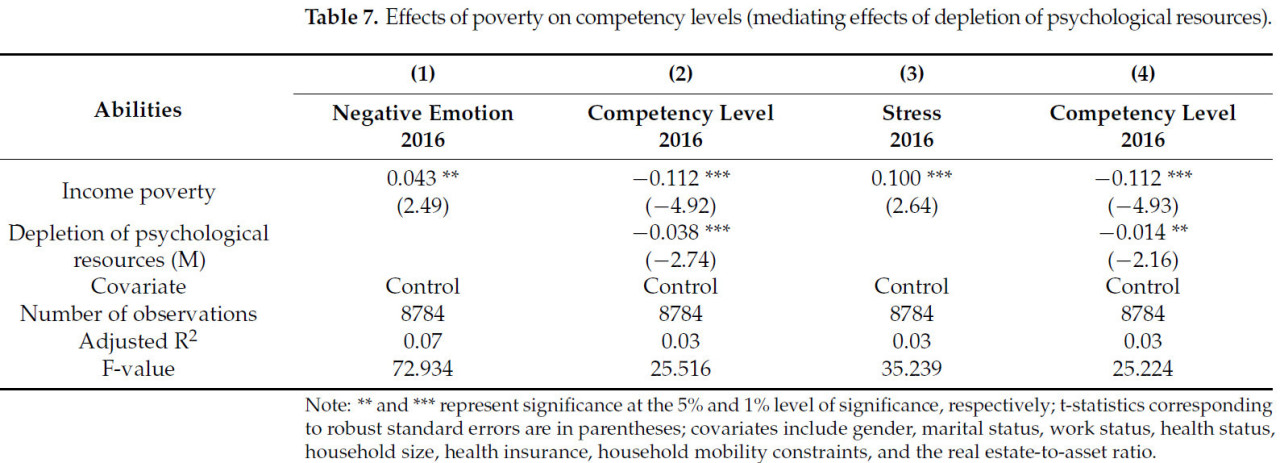

В таблице 7 представлены результаты оценки эффектов медиации в обычной линейной модели. Результаты регрессионного анализа с контролем других ковариатов показывают, что бедность по уровню дохода значительно ухудшает уровень возможностей как из-за негативных эмоций (модель 2), так и из-за психологического стресса (модель 4). Значимые коэффициенты независимых переменных указывают на частичные, а не полные эффекты медиации для обоих путей.

Таблица 7. Влияние бедности на уровень компетентности (опосредующее влияние истощения психологических ресурсов).

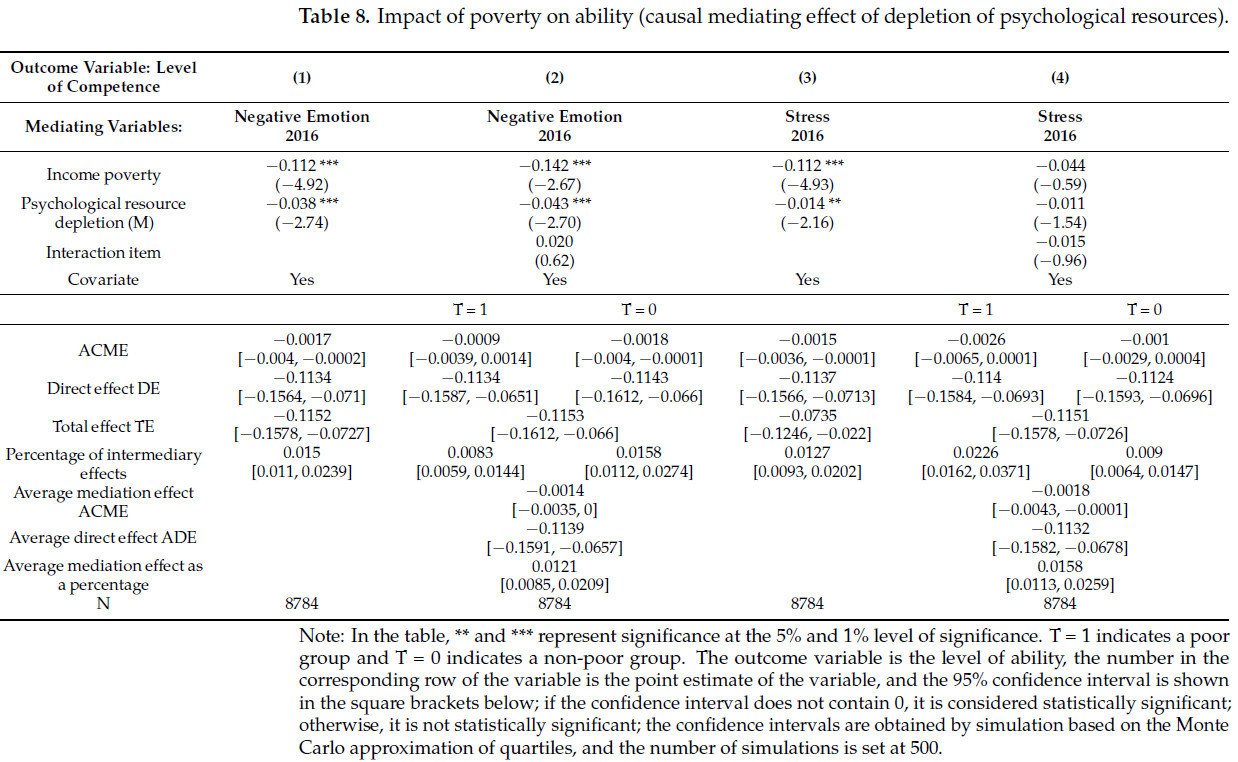

Результаты причинно-следственных опосредованных эффектов регрессий модели CMA показаны в Таблице 8. Модели (1) и (2) показывают, что негативные эмоциональные состояния играют значительную отрицательную посредническую роль между материальной бедностью и поведенческой компетентностью, причем чем негативнее настроение человека, тем больше истощение общей компетентности человека из-за бедности, основанной на доходах. При контроле других ковариатов и без добавления члена взаимодействия между переменной-медиатором и независимой переменной средний эффект медиации ACME составил −0,0017 с 95% доверительным интервалом, не включающим 0, и составил 1,5% от общего эффекта. После добавления члена взаимодействия между независимой переменной и переменной-медиатором модель (2) показывает, что средний эффект медиации составляет −0,0014, что составляет 1,21% от общего эффекта. В Таблице 8 модели (3) и (4) показывают, что психологический стресс оказывает значительное отрицательное опосредующее влияние между материальной бедностью и поведенческой компетентностью. При контроле других переменных средний причинно-следственный опосредующий эффект составляет −0,0015, что составляет 1,27% от общего эффекта, со статистически значимым 95% доверительным интервалом, не включающим ноль. С учётом члена взаимодействия эта доля составляет всего 1,58% и статистически незначима.

Таблица 8. Влияние бедности на способности (причинно-опосредующий эффект истощения психологических ресурсов).

Независимо от того, используется ли обычная линейная модель или модель причинно-следственных эффектов, с включением или без включения члена взаимодействия между независимыми и опосредующими переменными, а также при контроле других ковариатов, оценки показывают, что бедность, основанная на доходах, значительно снижает уровень компетентности человека посредством опосредующего воздействия отрицательных эмоций и психологического стресса.

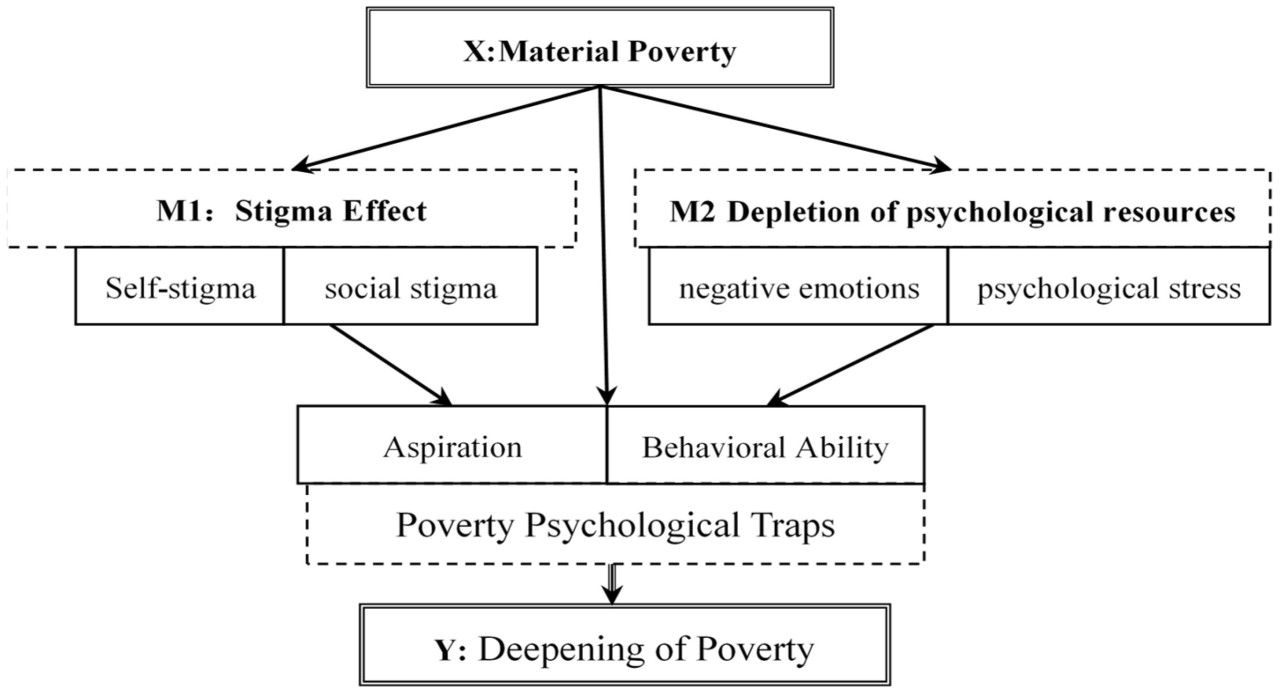

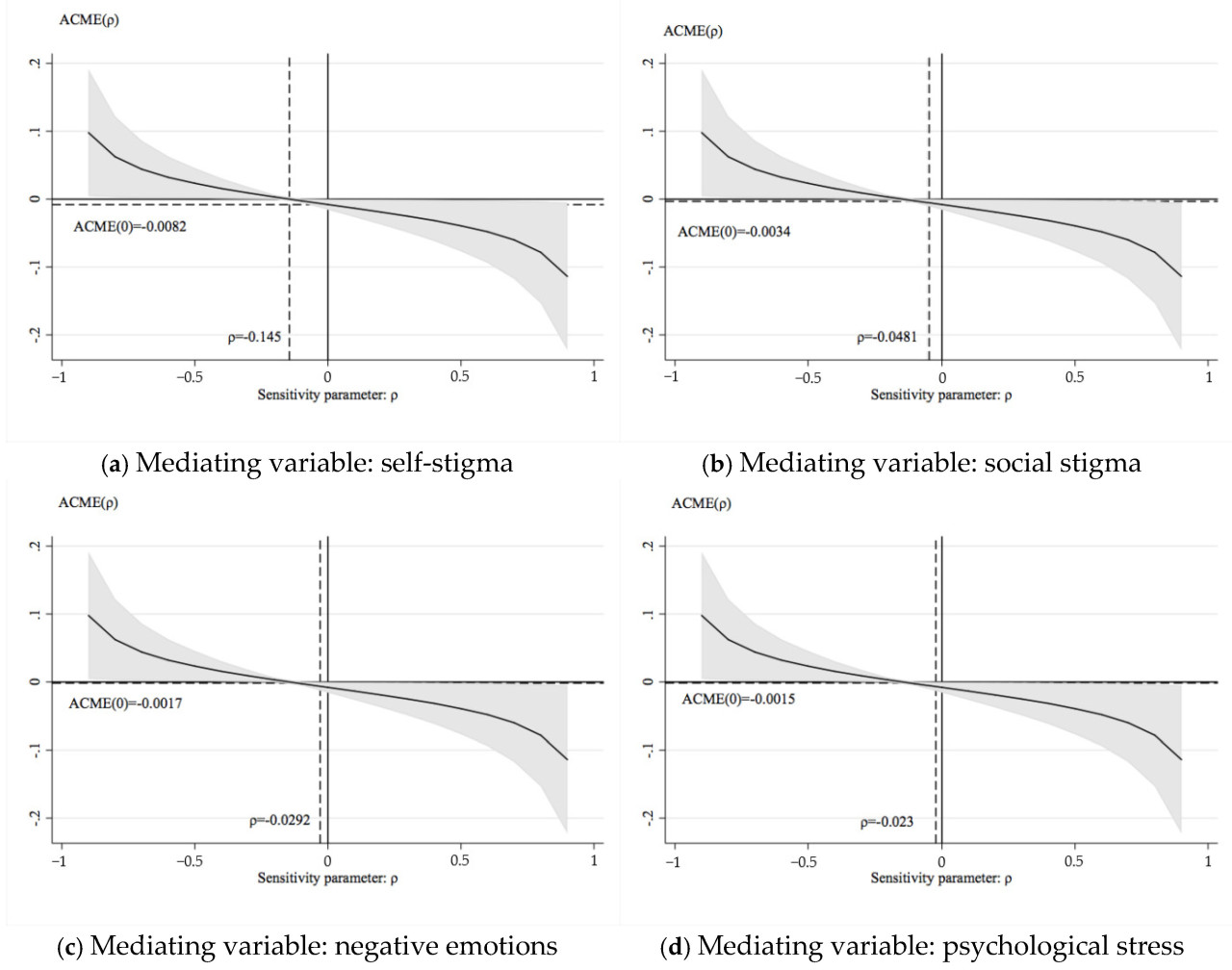

Предпосылкой для анализа причинно-следственной связи является предположение о последовательной невидимости. Это предположение предполагает, что переменная воздействия независима от потенциальных переменных результата и опосредующих переменных, и что наблюдаемые опосредующие переменные можно игнорировать, учитывая фактический результат переменной воздействия. Для обеспечения надежности необходим анализ чувствительности. На рисунке 3 показаны результаты анализа чувствительности. Ось x представляет собой коэффициент чувствительности ρ, а ось y показывает средний эффект причинно-следственной связи, соответствующий различным коэффициентам чувствительности. Когда ρ = 0, соответствующий ACME равен оценкам ACME в столбцах (1) и (3) Таблицы 6 и Таблицы 8. Чтобы сделать ACME = 0, значения ρ для Рисунка 3 a–d составляют −0,145, −0,0481, −0,029 и −0,023 соответственно. Эти значения указывают минимальный коэффициент чувствительности, который нарушит предположение о невидимости. Мы обнаружили, что ACME нечувствителен к этим значениям ρ. Вероятность наличия других сопутствующих факторов с чрезвычайно высокой объясняющей силой низкая, что свидетельствует об устойчивости результатов регрессии причинно-следственной связи. Чувствительность механизма 2 (истощение психологических ресурсов) выше, чем у эффекта стигмы, но 95% доверительный интервал не включает 0, что указывает на значимость эффектов опосредования. Объединяя таблицы 6 и 8 , оценки эффектов причинно-следственной связи показывают, что бедность по уровню дохода значительно ухудшает уровень уверенности в себе и снижает уровень поведенческих способностей посредством эффектов стигмы и истощения психологических ресурсов.

Рисунок 3. Тест чувствительности для причинно-следственных опосредующих эффектов. Примечание: Сплошная линия — ось, горизонтальная ось — коэффициент чувствительности ρ, вертикальная ось — соответствующее значение ACME, а заштрихованная область — 95% доверительный интервал ACME.

Таким образом, в данном исследовании были подтверждены четыре микромеханизма, посредством которых материальная бедность влияет на психологическую бедность: эффект самостигматизации, эффект социальной стигматизации, негативные эмоции и стресс. Эти механизмы формируют значимые негативные опосредующие эффекты между материальной бедностью и уровнями стремлений и возможностей.

Следующий шаг — исследовать, создаёт ли психологическая бедность, вытекающая из материальной бедности, «ловушку бедности». Эта концепция предполагает, что люди попадают в ловушку психологической бедности, которая, в свою очередь, приводит к новой материальной бедности, затрудняя им выход из этого хронического состояния бедности собственными усилиями.

4.4. Психологическая ловушка бедности: самоусиливающийся механизм бедности

Опираясь на предыдущие анализы, данное исследование установило, что материальная бедность значительно ухудшает психологическое состояние, снижая уровень притязаний и возможностей. Опосредованными механизмами этого негативного воздействия являются стигматизация и истощение психологических ресурсов. Теперь наше внимание переключается на изучение стойкости этих эффектов, а именно на то, сохраняется ли с течением времени «установка бедности», подкреплённая материальными лишениями.

Учитывая, что материальная бедность приводит к отсутствию амбициозных устремлений и соответствующих поведенческих возможностей у бедных групп, мы задаемся вопросом, не является ли это психологическое состояние обратным следствием индивидуальной материальной бедности. Чтобы исследовать эту потенциальную обратную причинно-следственную связь и изучить долгосрочное воздействие психологических состояний, вызванных бедностью, мы применяем инструментальный анализ причинно-следственной связи (IV-CMA). Этот метод помогает выявить устойчивые эффекты психологической бедности, или существование «психологической ловушки бедности», предоставляя ценную информацию о том, как преодолеть этот цикл.

Основываясь на нашем теоретическом анализе и эмпирических данных, мы фокусируемся на двух механизмах устойчивой материальной бедности: «недостаток стремлений» и «дефицит возможностей». Первый касается того, как достижимые цели мотивируют людей, а второй – как материальная бедность ограничивает доступ к информации, ресурсам и социальному капиталу, что приводит к принятию неэффективных решений. Например, люди, живущие в бедности, склонны предпочитать немедленное удовлетворение отложенным вознаграждениям и отдавать приоритет потребительским расходам, а не инвестиционным [ 46 ].

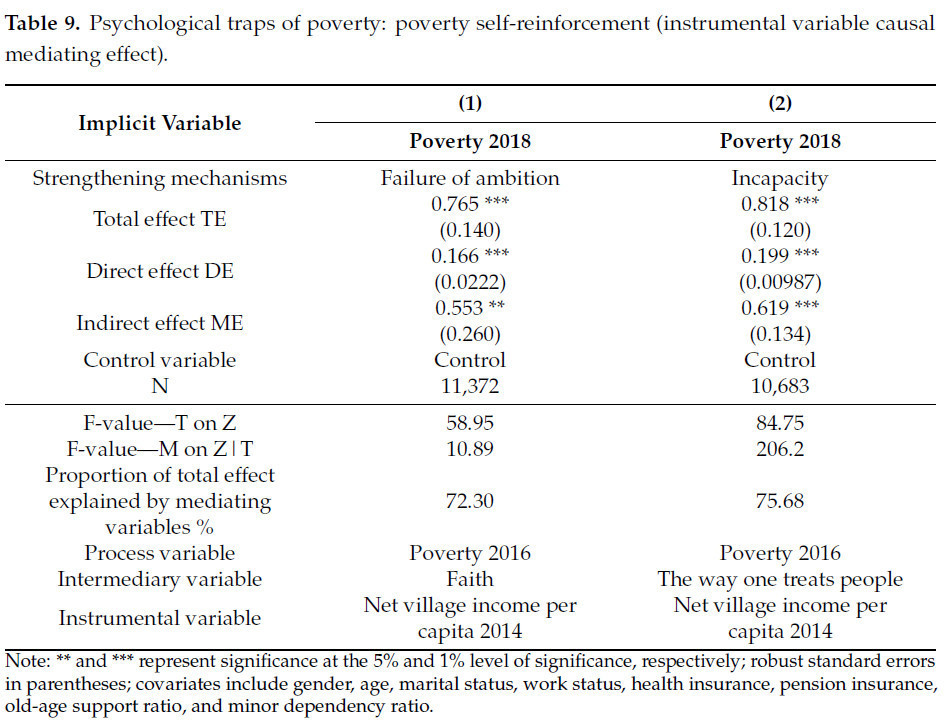

Чтобы проверить, усиливает ли психология бедности материальную бедность, мы регрессируем статус бедности следующего периода на состояние бедности предыдущего периода через уровни стремлений и возможностей. Результаты представлены в Таблице 9. Чтобы избежать одновременной причинно-следственной связи, мы исследуем, как статус бедности в 2016 году влияет на вероятность бедности в 2018 году через уровни стремлений и возможностей. Этот подход устанавливает психологическую бедность как посредника между текущим и будущим состояниями бедности. Чтобы усилить причинно-следственную идентификацию, мы объединяем временную последовательность переменных с моделями эффекта причинно-следственной медиации. Кроме того, мы применяем методы инструментальных переменных для решения проблем эндогенности. Используя данные из анкеты CFPS по деревням, мы используем чистый доход на душу населения 2014 года в административных деревнях в качестве инструмента для индивидуального статуса дохода в 2016 году. Этот инструмент удовлетворяет как требованиям релевантности, так и требованиям независимости для допустимой инструментальной переменной.

Таблица 9. Психологические ловушки бедности: самоподкрепление бедности (инструментальная переменная причинно-следственный опосредующий эффект).

Результаты регрессионного анализа модели причинно-следственной связи инструментальных переменных демонстрируют значимую положительную корреляцию между уровнем бедности человека в 2016 и 2018 годах, обусловленную неспособностью к достижению целей и дефицитом возможностей. С учетом других переменных, люди, находившиеся в бедности в 2016 году, показали значительно более высокий коэффициент регрессии, приблизительно 0,765, для перехода в бедность в 2018 году, учитывая их уровень стремлений. Это соответствует отношению шансов 2,149, что указывает на 31,76% более высокую вероятность бедности по сравнению с небедными группами. Уровень стремлений составляет около 72,3% причинно-следственной связи между уровнями бедности в эти два периода.

При рассмотрении индивидуальных возможностей, у лиц, находившихся в бедности в 2016 году, коэффициент регрессии для перехода в бедность в 2018 году был значительно выше, примерно 0,818, по сравнению с небедными группами. Это соответствует отношению шансов 2,266 и вероятности 30,62%, при этом 75,68% эффекта объясняется опосредующей ролью индивидуальных возможностей.

В этом исследовании используются три надежных метода причинно-следственной идентификации: временное секвенирование, инструментальные переменные и эффекты причинно-следственного опосредования. Анализ показывает, что индивидуальная бедность, подкрепленная психологической бедностью, значительно увеличивает вероятность будущей материальной бедности. Эта причинно-следственная связь, основанная на внутренних факторах, таких как психология бедных групп, дает убедительные доказательства причинно-следственной цепочки, связывающей материальную бедность, психологическое состояние и будущую материальную бедность. В некоторой степени это подтверждает эмпирическую логику «бедность порождает низкие устремления» и проясняет лежащий в основе механизм: материальная бедность ограничивает как уровень индивидуальных устремлений, так и соответствующие поведенческие возможности. Таким образом, бедность — это не просто нехватка материальных ресурсов, а комплексный результат дефицита как материальных, так и психологических ресурсов. Результатом низких устремлений, вызванных бедностью, является дальнейшее обнищание, загоняющее людей в «цикл бедности».

4.5. Испытания на надежность

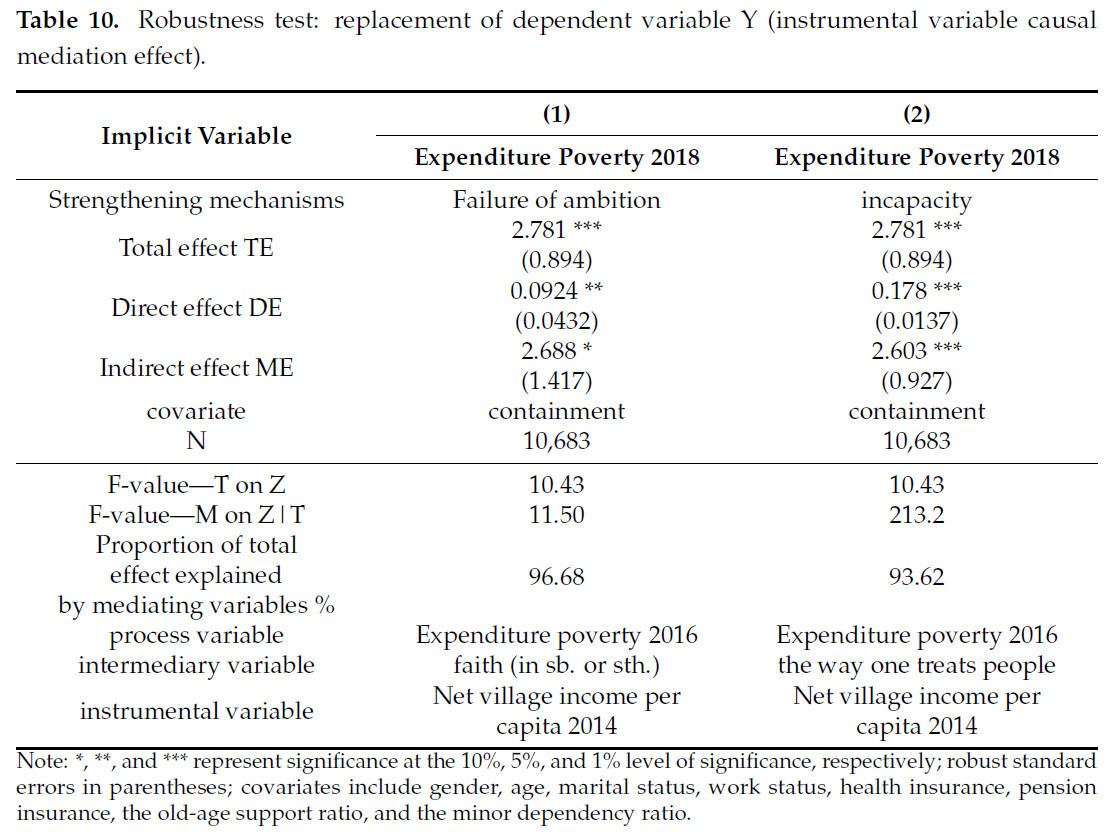

Для обеспечения надежности наших оценок мы заменим основную зависимую переменную бедности по доходу на бедность по расходам. В качестве меры бедности по расходам мы используем катастрофические медицинские расходы. Они определяются путем сравнения медицинских расходов домохозяйства с его платежеспособностью. Если соотношение превышает 40%, это указывает на катастрофические медицинские расходы. Пусть S — пороговое значение катастрофических расходов на медицинские услуги, I — чистый доход домохозяйства на душу населения от CFPS, а M — сумма индивидуальных расходов на медицинские услуги (медицинские расходы в экономической базе данных домохозяйств CFPS). Катастрофические медицинские расходы возникают, когда M > S, где S = 40%*I. Результаты оценки представлены в таблице 10 .

Таблица 10. Тест на устойчивость: замена зависимой переменной Y (инструментальная переменная причинно-следственный опосредующий эффект).

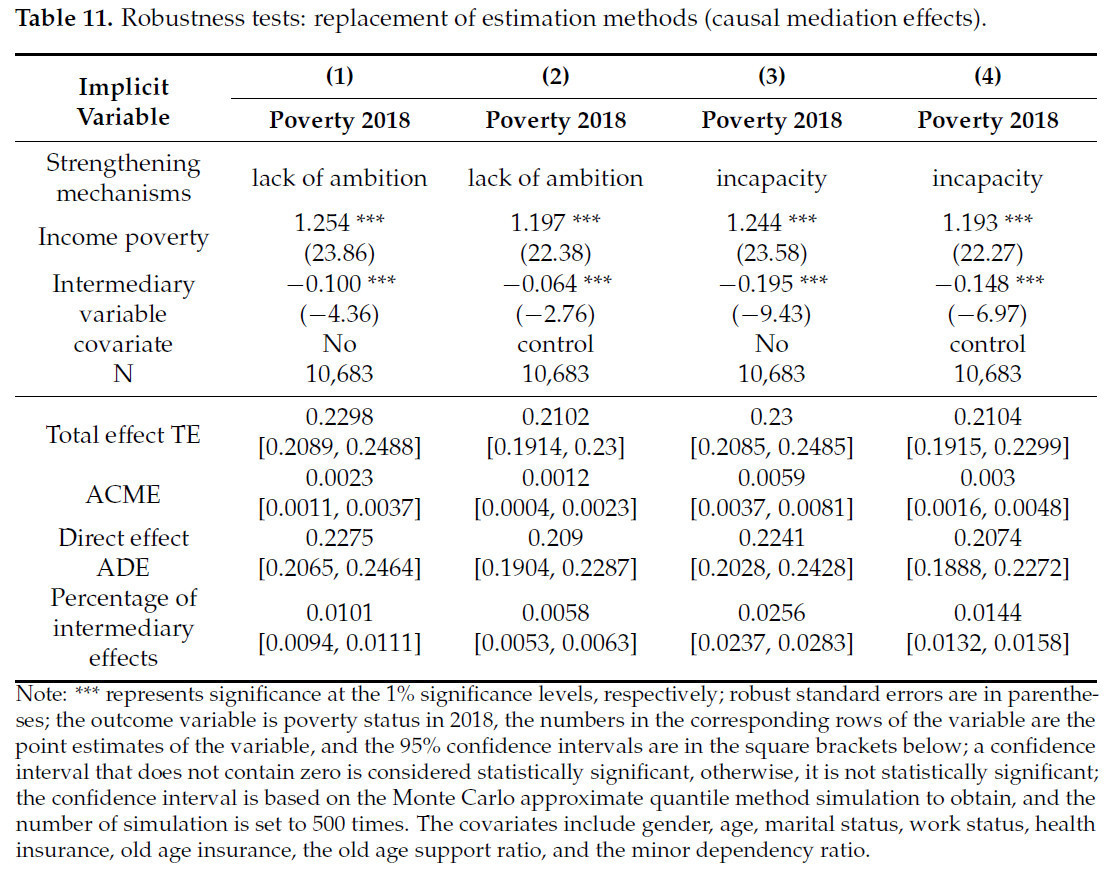

Напротив, эффекты причинно-следственной связи инструментальных переменных более точны, и, чтобы избежать возможной перекоса в результатах оценки, обусловленного выбором инструментальных переменных, аналитическая методология смягчается, поскольку рассматриваются только эффекты причинно-следственной связи, связанные с предшествующей бедностью, приводящей к будущей бедности вследствие неудач в реализации амбиций и неспособности к достижению целей. Проверяется наличие причинно-следственной связи, и результаты оценки представлены в таблице 11. Установлено, что усиливающий механизм психологии бедности в отношении материальной бедности сохраняет свою значимость после изменения метода оценки.

Таблица 11. Тесты на надежность: замена методов оценки (эффекты причинно-следственной связи).

Наконец, хотя данная статья и посвящена сельской бедности, «психологическая ловушка бедности» как общее явление заслуживает более широкого внимания. Поэтому был проведён дополнительный анализ на основе городской выборки, результаты которого подтверждают актуальность данного причинно-следственного механизма, связывающего психологические факторы с материальной бедностью.

4.6 Анализ неоднородности

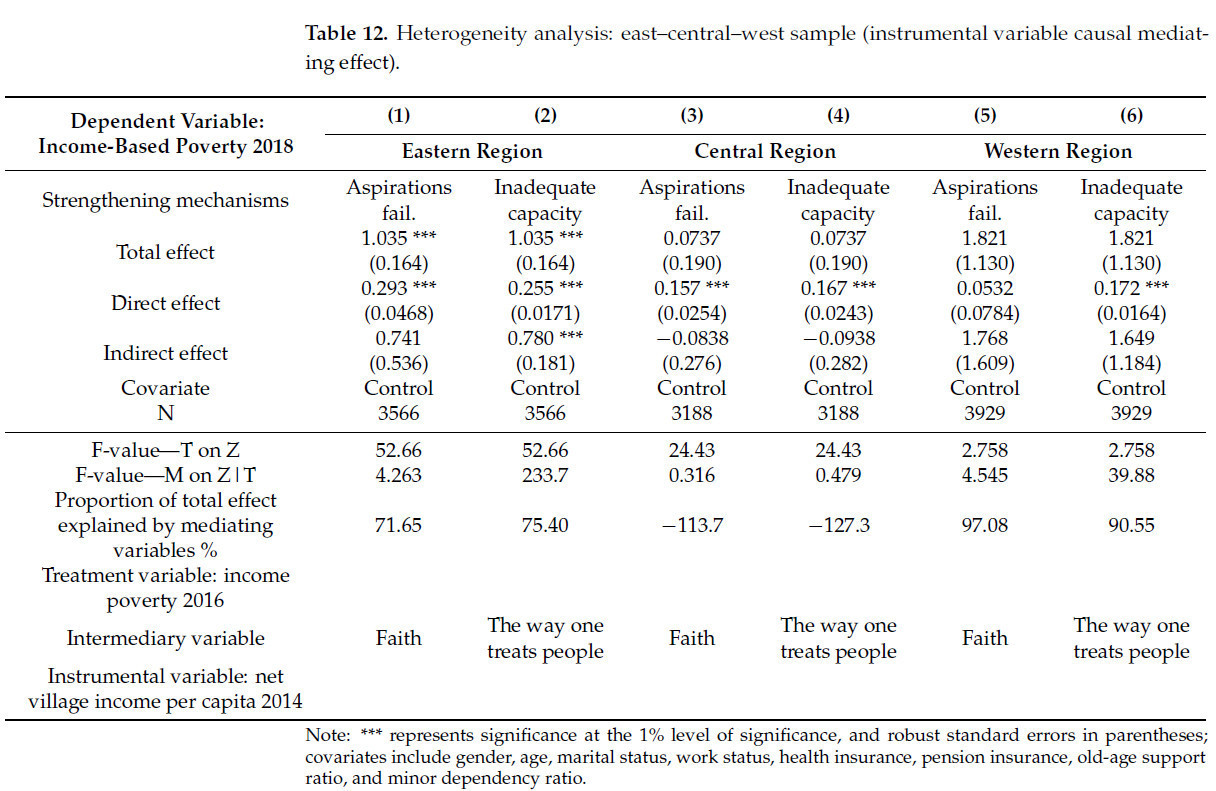

Результаты регрессии для всей выборки свидетельствуют о существовании «психологической ловушки бедности», предполагая, что отсутствие амбиций и недостаток возможностей могут еще больше усугубить ситуацию бедности человека. Но справедливо ли это явление для всех регионов? Или оно различается на разных уровнях экономического развития? Психическое состояние, как микрофактор, также более очевидно подвержено влиянию объективной внешней среды. Например, различия в характере между южанами и северянами также приведут к различиям в психологическом состоянии. Поэтому в данной статье выборка разделена в соответствии с традиционными тремя основными регионами: восток, центр и запад, чтобы дополнительно выявить характеристики психологической ловушки бедности в различных регионах. Для обеспечения сопоставимости результатов регрессии метод регрессии и зависимая переменная те же, что и в Части III, используется инструментальный переменный причинно-следственный анализ IV-CMA, а результаты оценки представлены в Таблице 12 .

Таблица 12. Анализ гетерогенности: выборка «восток–центр–запад» (инструментальная переменная, опосредующий причинно-следственный эффект).

Согласно результатам регрессионного анализа, «психологическая ловушка бедности» наиболее очевидна в восточном регионе, где предшествующая бедность, опосредованная несостоятельностью и неспособностью к достижению целей, значительно увеличивает вероятность попадания человека в бедность в будущем. Опосредующие переменные объясняют более 70% общего эффекта. Прямое влияние предшествующей бедности на будущую бедность более значимо в центральном и западном регионах. То есть, на данном этапе материальная бедность доминирует над влиянием на будущую материальную бедность. Это согласуется с предыдущим теоретическим анализом. Когда индивидуальное богатство находится на уровне ниже равновесного решения, рост материального богатства в большей степени напрямую способствует выходу людей из бедности. Возможная причина этого заключается в том, что восточный регион имеет более высокий уровень экономического развития по сравнению с центральным и западным регионами, разрыв между бедными и небедными группами больше, а психологическое воздействие на устойчивость бедности сильнее выражено в условиях этого резкого контраста.

4.7 Обсуждение

Наши результаты раскрывают сложную взаимосвязь между материальной и психологической бедностью, выходящую за рамки традиционной однонаправленной перспективы, подчеркнутой в современной литературе [ 77 ]. Хотя недавние исследования в основном были сосредоточены на том, как материальная депривация влияет на психологическое благополучие [ 78 ], наши результаты показывают, что психологическая бедность может значительно усиливать материальные трудности посредством поведенческих механизмов. Неоднородные эффекты в разных демографических группах дают дополнительное представление о различном влиянии психологических вмешательств. В частности, наше исследование выявляет сильные психологические эффекты бедности среди сельских жителей, в отличие от анализа, сфокусированного на городских [ 79 , 80 ].

Эти результаты способствуют как теоретическому пониманию, так и разработке практической политики. Теоретически наши результаты устраняют разрыв между традиционной теорией ловушки бедности и поведенческой экономикой, устраняя ограничение, отмеченное Аллоушем [ 51 ] в отношении интеграции психологических факторов в анализ бедности. Задокументированные поведенческие механизмы дополняют недавнюю работу по сохранению бедности [ 81 ]. С практической точки зрения наши результаты показывают, что эффективное сокращение бедности требует двухвекторного подхода, сочетающего материальную поддержку с психологическим вмешательством, подкрепляя пропаганду комплексных программ борьбы с бедностью. Неоднородные эффекты в разных группах дополнительно указывают на необходимость целевых вмешательств, особенно для уязвимых слоев населения, выходящих за рамки единообразного подхода, предложенного в недавней политической литературе [ 82 , 83 ] (Ecker et al., 2023; Maino et al., 2022).

5. Выводы и рекомендации по политике

В этом исследовании изучается причинно-следственная связь между материальной и психологической бедностью, исходя из широко распространенного понимания того, что бедность является результатом как внешних социальных, так и внутренних личностных факторов. Используя данные China Family Panel Studies (CFPS) за 2014–2018 годы, исследование применяет анализ причинно-следственной связи (CMA) для изучения того, как статус бедности влияет на уровни стремлений и возможностей сельских жителей. Основные выводы включают в себя следующее. (1) Статус бедности значительно снижает уровень уверенности и поведенческие возможности сельских жителей. После учета других переменных бедные люди демонстрируют примерно на 10% более низкие уровни стремлений и поведенческие возможности по сравнению с небедными людьми. (2) Внутренний механизм этого негативного воздействия действует через эффекты стигмы и истощение психологических ресурсов. В частности, материальная бедность отрицательно влияет на уровень уверенности через самостигму и социальную стигму, составляя примерно 11,29% и 4,71% от общего эффекта соответственно. Кроме того, материальная бедность влияет на поведенческие возможности через негативные эмоции и психологический стресс, при этом опосредующие эффекты составляют приблизительно 1,5% и 1,27% от общего эффекта. (3) Анализ причинно-следственной связи с инструментальными переменными показывает, что предшествующая материальная бедность значительно ухудшает будущий статус бедности через психологическую бедность, в частности, за счет снижения стремлений и возможностей, создавая «психологическую ловушку бедности». С учетом других факторов, лица, живущие в бедности в 2016 году, показали значительно более высокие отношения шансов (приблизительно 0,765) остаться в бедности в 2018 году через опосредующий эффект отсутствия стремлений, при этом уровни стремлений объясняют около 72,3% причинно-следственной связи между состояниями бедности. Дефицит возможностей увеличивает риск устойчивой бедности приблизительно на 0,818, что составляет около 75,68% опосредующего эффекта. (4) Усиливающее влияние психологической бедности на материальную бедность остается устойчивым по всем альтернативным переменным, методам оценки и источникам выборки. (5) Региональный анализ показывает, что усиливающее влияние психологической бедности на материальную бедность более выражено в восточных регионах.

Эти результаты имеют важное значение для разработки политики борьбы с бедностью в эпоху, последовавшую за борьбой с бедностью. Исследование выявило сложное взаимодействие между материальной и психологической бедностью, формирующее «психологическую ловушку бедности». Это свидетельствует о том, что сосредоточения исключительно на материальной помощи недостаточно; необходимо также уделять внимание психологическому состоянию малообеспеченных групп населения. На основе этих эмпирических данных предлагаются следующие рекомендации в области политики. Во-первых, критически важно создать комплексные системы психологической поддержки сельскохозяйственного производства, направленные на снижение производственного стресса, повышение доверия к сельскохозяйственным инновациям и укрепление психологической устойчивости к сельскохозяйственным рискам. Во-вторых, разработка программ сельской промышленной психологии необходима для устойчивого развития, интегрируя психологические вмешательства с развитием сельской промышленности для стимулирования сельскохозяйственных инноваций. В-третьих, необходимо реализовать комплексную стратегию развития сельских кадров, направленную как на повышение квалификации, так и на расширение психологических возможностей посредством целевых программ поддержки молодых фермеров. В-четвертых, жизненно важно создать устойчивые системы сельскохозяйственной психологической помощи, включая регулярные оценки психического здоровья и программы управления стрессом для обеспечения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. В-пятых, важно применять подходы к психологической помощи, учитывающие специфику региона. Учитывая более сильные последствия психологической ловушки бедности в восточных регионах, политику следует адаптировать к региональным особенностям: в восточных регионах основное внимание следует уделять снижению психологических барьеров, а в центральных и западных регионах — комплексной материальной и психологической поддержке.

Данное исследование имеет определённые ограничения, которые указывают на направления будущих исследований. Во-первых, наши поперечные данные не могут в полной мере отразить динамику психологической бедности с течением времени. Во-вторых, измерение психологической бедности основано главным образом на самоотчётных опросах, что может вносить субъективную предвзятость. В будущих исследованиях можно использовать продольные данные для отслеживания временных изменений психологической бедности и материальной депривации. Кроме того, включение экспериментальных методов и объективных показателей поможет подтвердить достоверность измерений психологической бедности и предоставить более надёжные данные для разработки политических мер.

Ссылки

1. Liu, M.; Feng, X.; Wang, S.; Qiu, H. China’s poverty alleviation over the last 40 years: Successes and challenges. Aust. J. Agric. Resour. Econ. 2020, 64, 209–228. [Google Scholar] [CrossRef]

2. Bakre, O.; Dorasamy, N. China’s war on poverty. Int. J. Res. Bus. Soc. Sci. (2147–4478) 2023, 12, 358–369. [Google Scholar] [CrossRef]